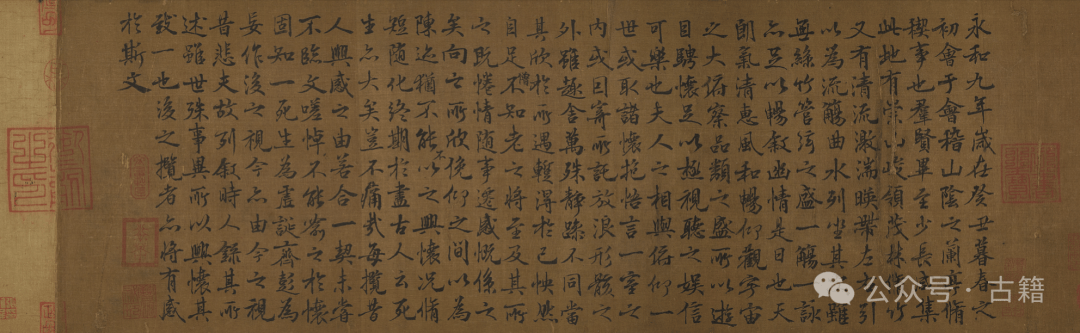

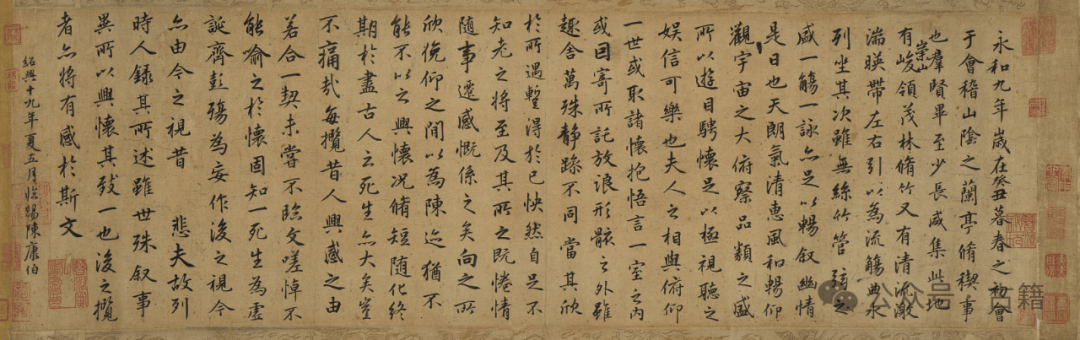

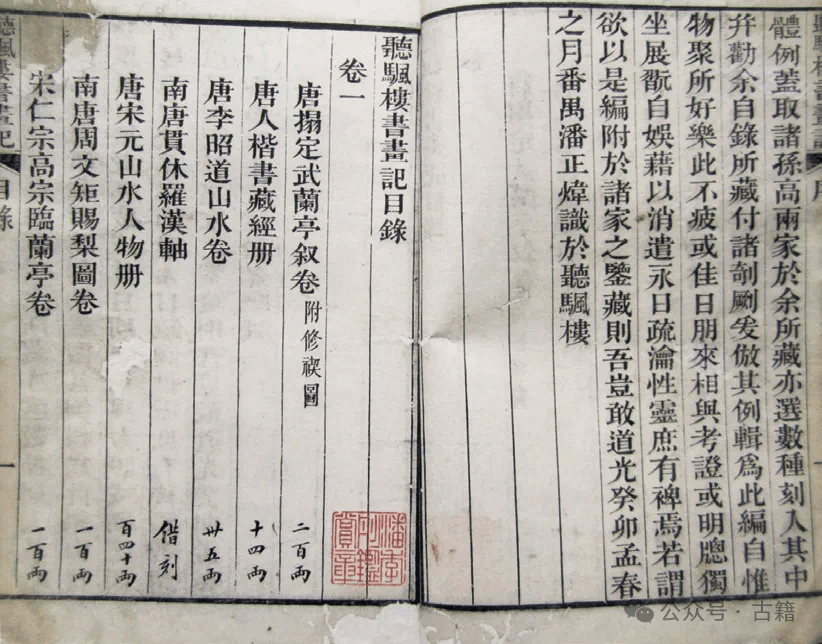

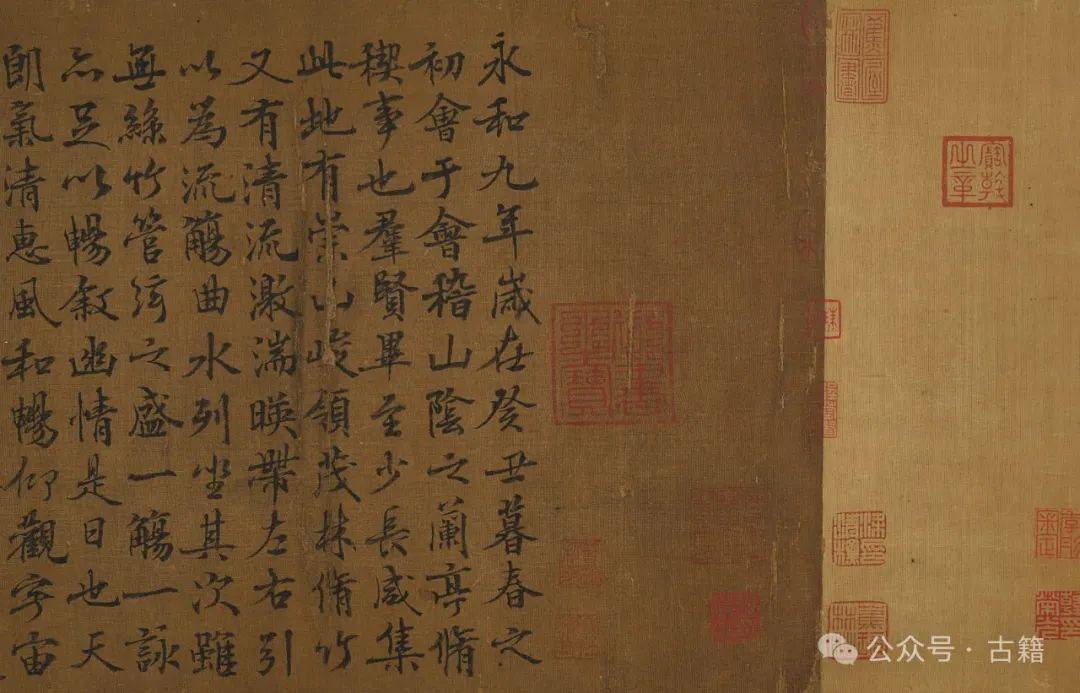

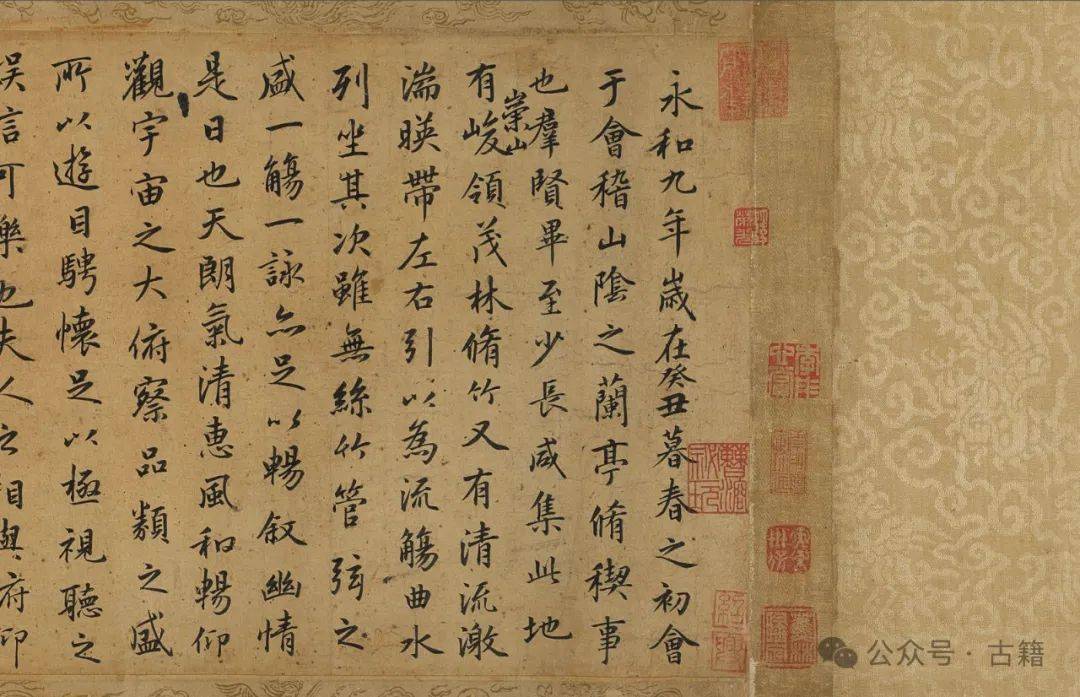

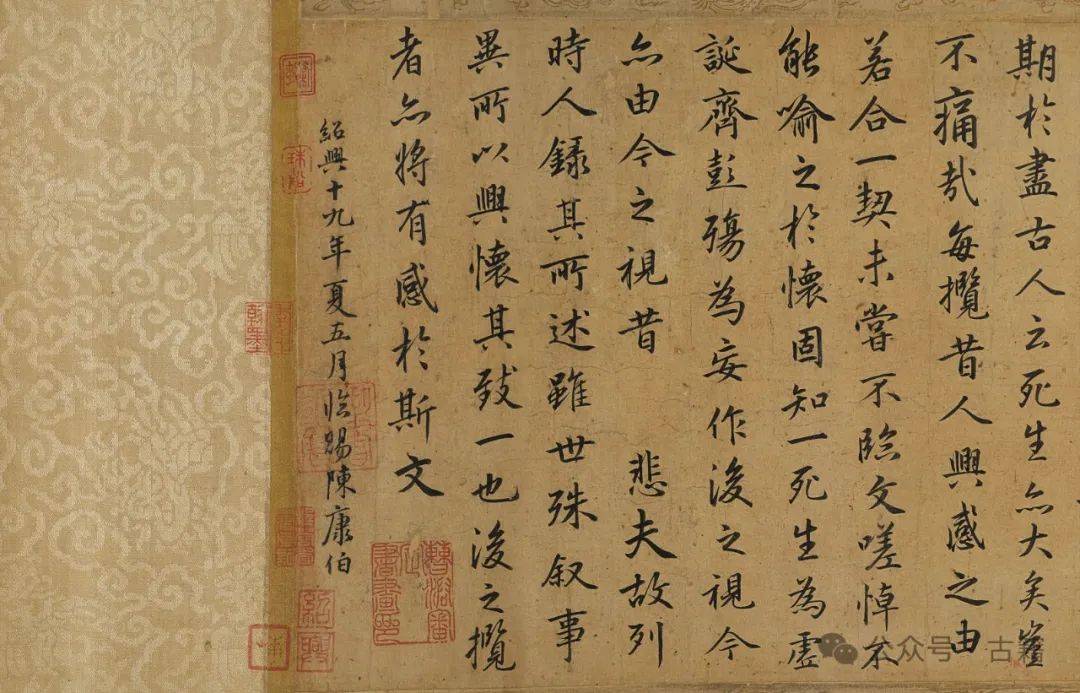

10月16日舉行的蘇富比拍賣會上,「小聽颿(fān,同「帆」)樓藏珍─宋仁宗高宗臨蘭亭卷」這件作品引起了不少關注。該專場首推的便是宋仁宗趙禎與宋高宗趙構臨王羲之《蘭亭序》卷,百餘年來一直秘藏於廣東的潘氏家族。王羲之的《蘭亭序》被尊為法書至高經典,歷代書家確實都對其精研臨摹。今傳各本《蘭亭》書跡中,宋人書極為稀少,幾不可見。然而,這件作品卻存在諸多爭議。

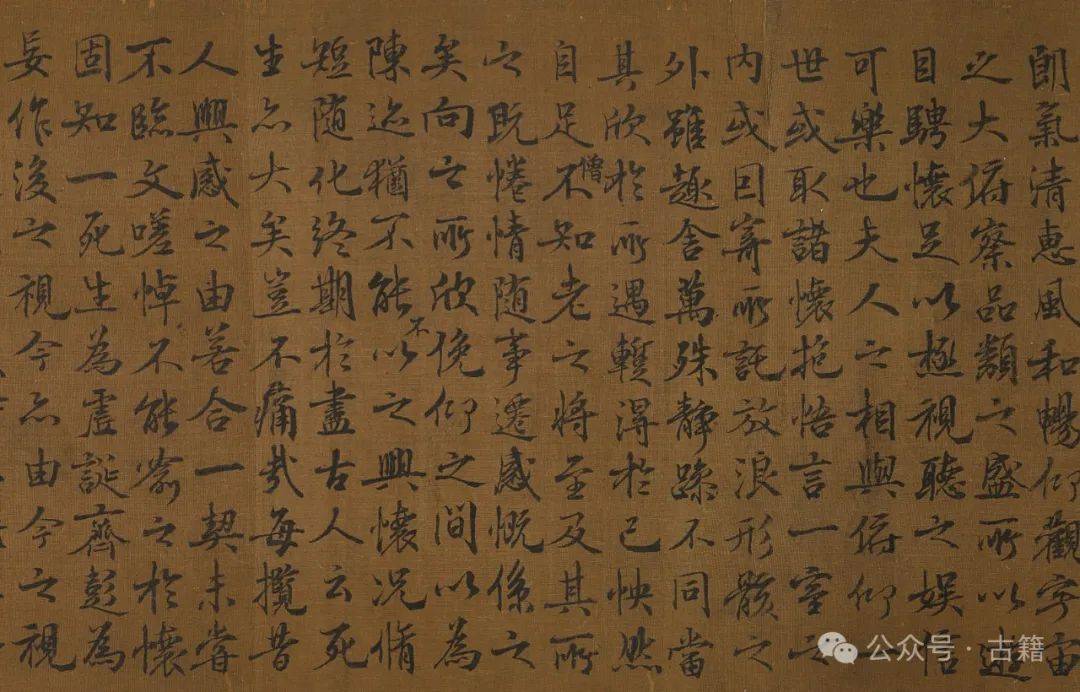

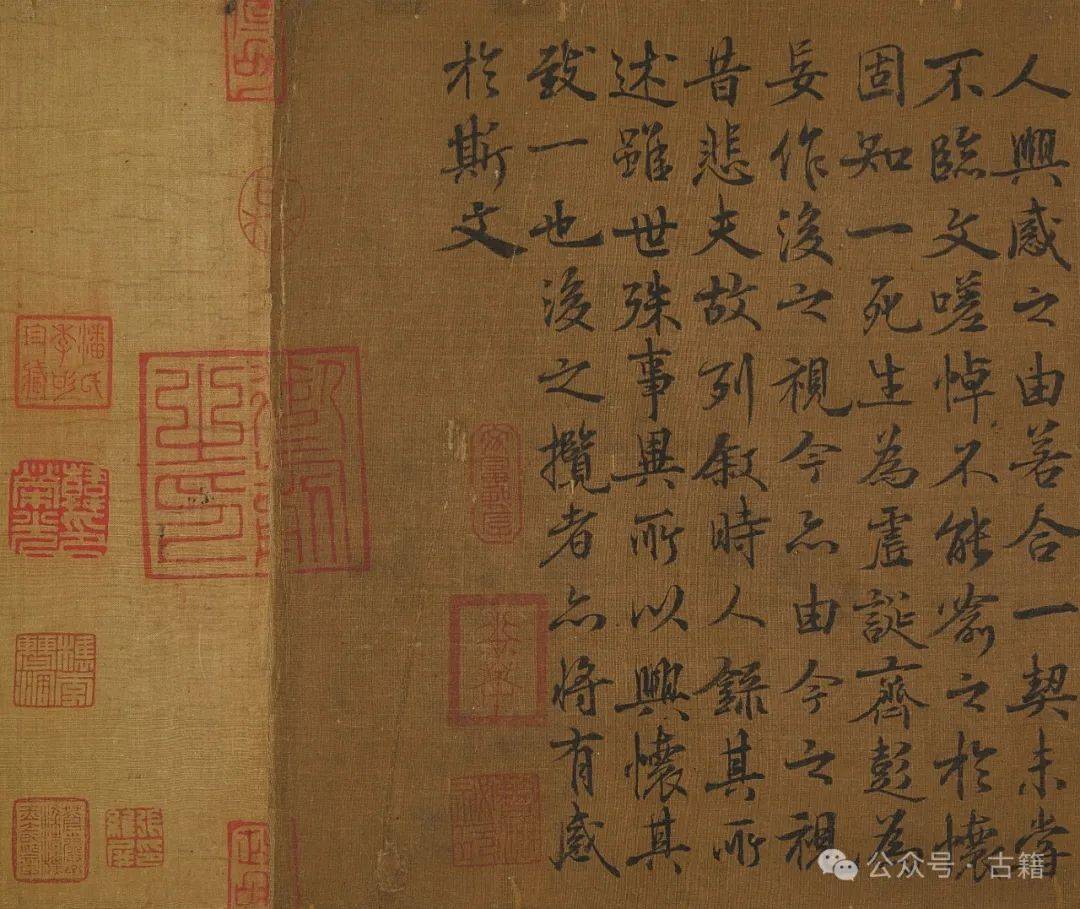

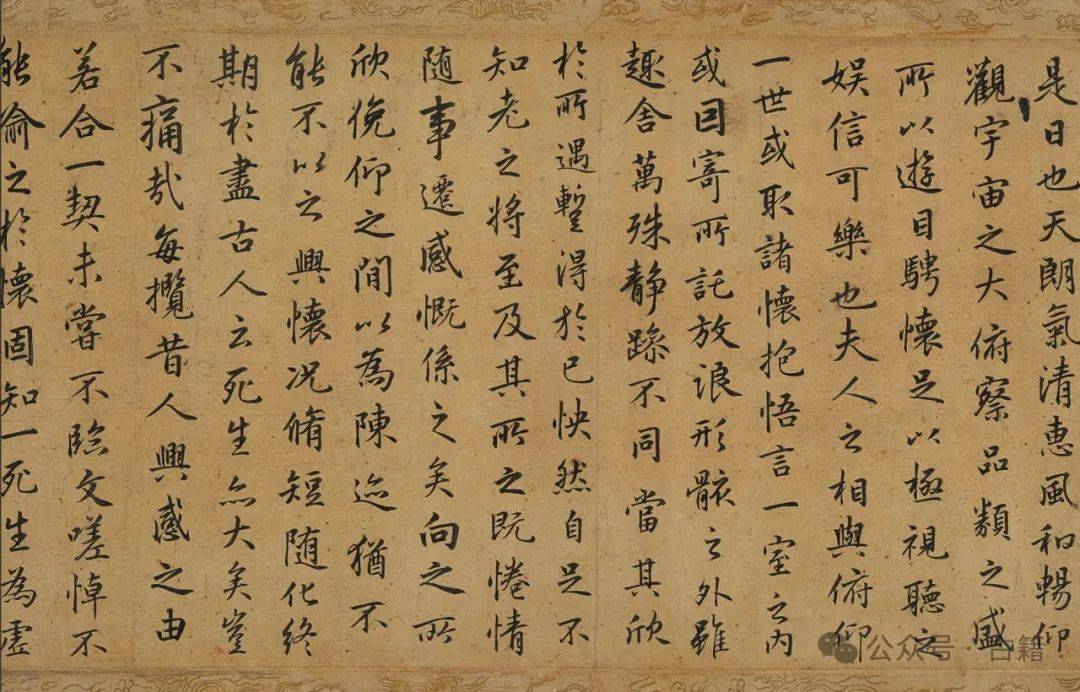

這件作品以高達5200萬的價格起拍,最終雖以9500萬的價格落槌,遺憾流拍。有書畫鑑賞家認為,該件拍品書法有不少不堪入目之處,絹面發黑,明顯有做舊的嫌疑,而墨跡卻不受陳舊絹面影響,顯得清晰得可疑。宋高宗的部分相對好一些,但也只是正經摹寫,缺乏自然書寫的特徵,回筆牽絲過重,很像刻帖。所用的印花邊框紙也毫無宋紙的味道,更像是明清時期的粗糙產物。題跋部分,南宋陳璠、元代許有壬的字毫無宋元人的氣息,倒像是清人偽造的。明末胡世安的跋與故宮博物院的《送行詩冊》對比,差異很大。從嘉慶七年鐵保的跋往後,或許是真筆,但這也無法改變整幅作品的可疑本質。

這件藏品雖曾為清代中晚期廣東重要藏家潘正煒舊藏,潘氏後人設立小聽颿樓將其傳承下來, 但這件拍品無法體現宋代書法的精髓。宋帝書法作品應有的皇家審美與氣度在這幅作品中並不明確,筆法、結構、神韻等方面都存在很多不足之處。

對於收藏市場而言,此次流拍可以說是市場的一種理性反應。高額的價格起拍本身可能就不太實際。這件拍品的出現,也暴露出收藏市場中存在的一些浮躁和不理性之處。人們在追求所謂的「頂級藏品」時,往往容易忽視對藏品真實性和價值的深入考察。高額的價格門檻、複雜的市場預期以及多元的收藏目的等因素,在這件拍品面前都可能成為影響藝術藏品健康交易的問題。

此次拍賣的流拍事件,是對市場的一次提醒。它讓我們認識到,在藝術品交易中,需要更加謹慎地對待每一件藏品,深入研究其歷史背景和真實性,而不是盲目追求名氣和價格。「小聽颿樓藏珍─宋仁宗高宗臨蘭亭卷」的流拍,應該成為促使我們更加理性地看待藝術品市場的震盪。

方愛龍:宋高宗趙構與《蘭亭序》

張雷:《蘭亭序》在北宋的傳播 —兼論黃庭堅對定武《蘭亭序》的鑑賞與品評

夏小雙:米芾與《蘭亭序》——兼論其對 「 二王 」 書法之品評與考鑒