緣起:2012年11月2日到2013年1月3日,上海博物館與美國紐約大都會藝術博物館、波士頓藝術博物館、納爾遜-阿特金斯藝術博物館、克利夫蘭藝術博物館合作,舉辦了「翰墨薈萃——美國收藏中國五代宋元書畫珍品展。」在展出的60件作品中,傳為喬仲常的《後赤壁賦圖》,引起了筆者的濃厚興趣。現場閱畫二日,心中勃勃,仍難以平復;回京之後,遂在查閱相關文獻基礎上,費時數月草成此文,聊以拋磚引玉而已。

《後赤壁賦圖》:畫面場景

剛剛去世不久的美國藝術史家斯坦伯格(Leo Steinberg, 1920-2011)曾言:「眼睛是心靈的一部分」(The eye is part of the mind)[1] 。這句話中,斯氏把觀畫過程中眼睛看的重要性,提高到本體論的高度——此亦為本文所嘗試實踐並欲與讀者分享的經驗之一。故在具體展開討論之前,有必要先引入所討論的對象本體 。

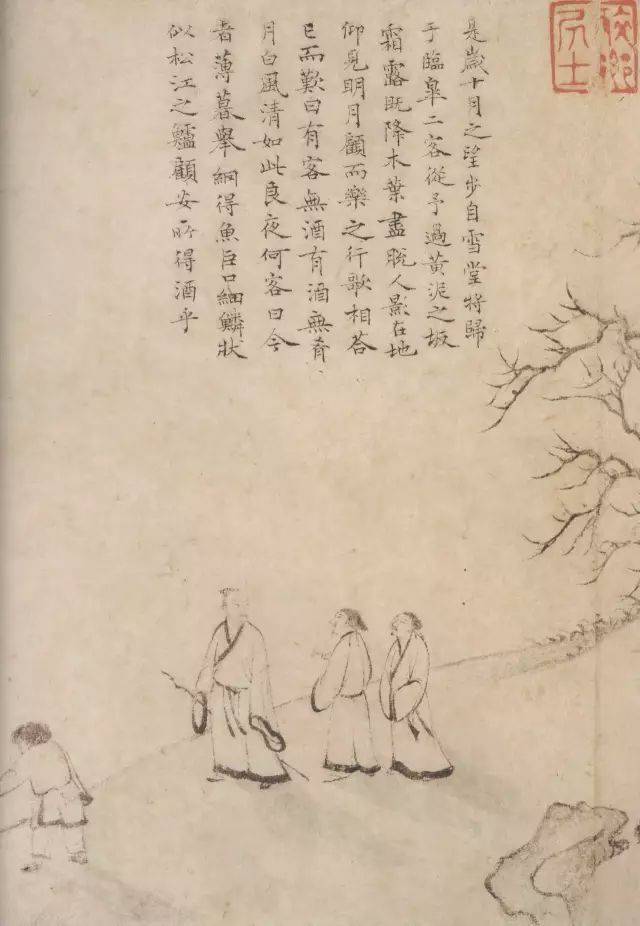

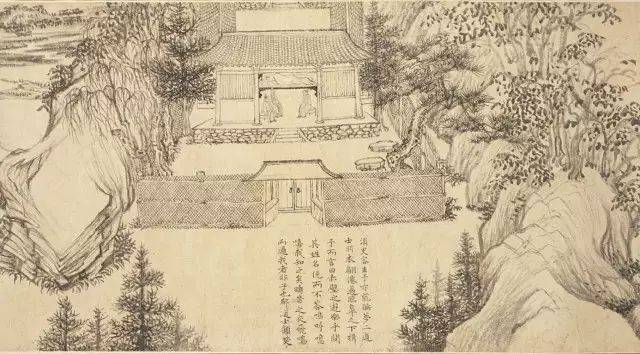

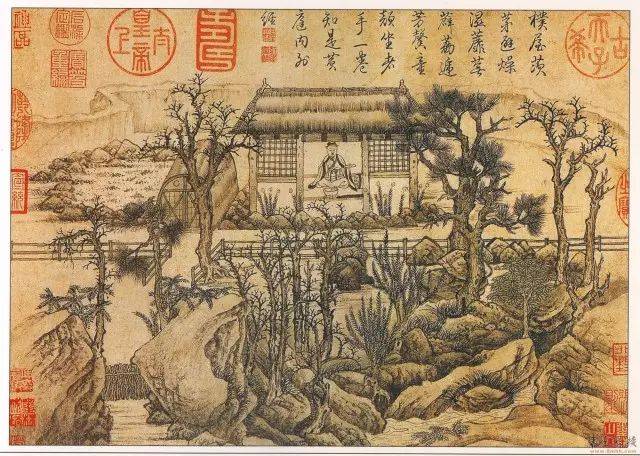

彩版1《後赤壁賦圖》之一

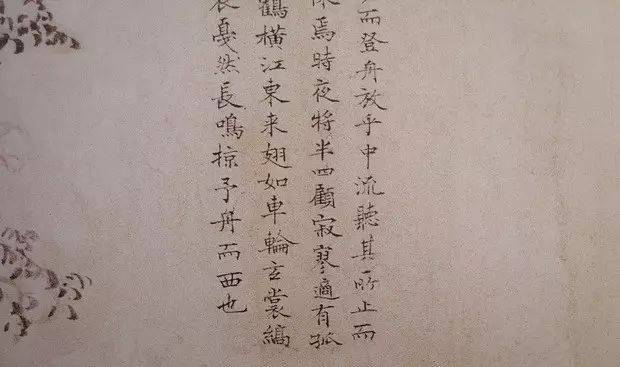

彩版2《後赤壁賦圖》之二

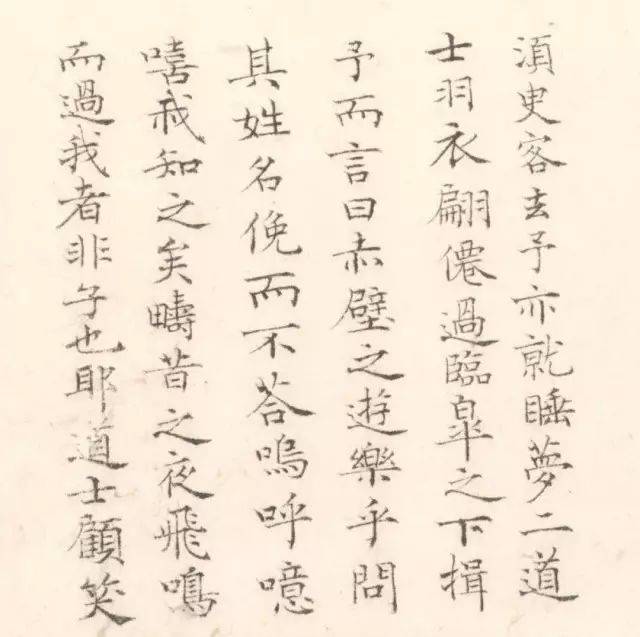

彩版3《後赤壁賦圖》之三

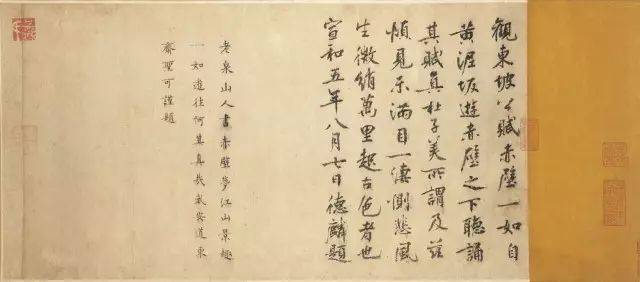

彩版4《後赤壁賦圖》之四

現藏於美國納爾遜·阿特金斯博物館的《後赤壁賦圖》是一個長卷(彩版1、2、3、4),它的著錄最早出現在《石渠寶笈初編》[2] 。現存手卷長5.6米,高約29.5厘米,這與著錄中所謂「卷高八寸三分,廣一丈九尺一寸二分」略有不合(摺合公制約為高27.6厘米,長637.3厘米);且著錄中提到的九個題跋,目前只存其二;著錄中提到的乾隆御題「尺幅江山」四個大字亦已不見,但其餘題跋和收藏印鑑均與著錄同,說明此卷在流出清宮之後有過裁切,其原因不明。儘管如此,現存本應該說保留了百分之九十的原狀。

在學界對這幅畫的討論中,首先引以為殊的,是畫面第一個場景中的影子問題 [3]。畫卷甫一開場,我們確實可以看到,作者在所畫的主人公蘇軾(1037-1101)、兩位賓客與童僕的身後,用淡墨在地上掃出四條影子(彩版1)——誠如蘇軾賦文所言:

是歲十月之望,步自雪堂,將歸於臨皋。二客從予過黃泥之坂。霜露既降,木葉盡脫。人影在地。——

儘管有學者稱這些影子為「解讀這幅畫作的關鍵」 [4],但畫面中「人影在地」的理由其實並不神秘,僅出於對賦文的如實描寫。而實際上,賦文作為一種視覺形式,在此畫中是與畫面兩兩相伴出現的,其中出現與畫面若合符契的呼應關係,這種情況並不奇怪[5]。接下去我們讀到:

——仰見明月,顧而樂之,行歌相答。已而嘆曰:「有客無酒,有酒無餚,月白風清,如此良夜何?」客曰:「今者薄暮,舉網得魚,巨口細鱗,狀似松江之鱸。顧安所得酒乎?」

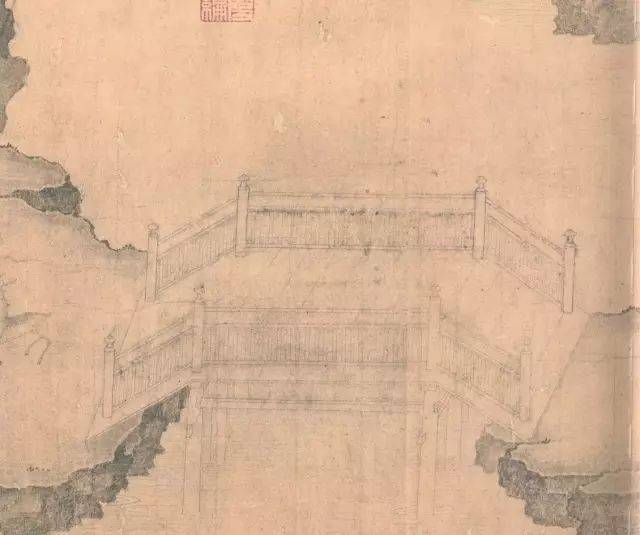

而在畫面一側,我們確也看到了對於賦文情景的描述:一個童僕正從漁夫手中,接過一條魚。這裡,主、二客和一個童僕,加上四條影子,構成第一場景的主體;賦文則書於畫面上方。接著過渡到第二個場景,途遇兩株柳,直穿一座橋。

第二個場景:蘇軾回到「臨皋之亭」,即他貶謫到黃州時的居所,「歸而謀諸婦」;幸而妻子「我有斗酒,藏之久矣,以待子不時之須」。因為有儒婦之先見,蘇軾才得以如願以償。「於是攜酒與魚」——在畫面場景中,蘇軾一手拿魚,一手拿著酒壺,形象高大幾與屋宇齊平;妻與仆(?)目送著他赴客之約;臨皋亭則被以側面加以描繪(彩版1)。

隨之進入第三個場景,到了赤壁:

復游於赤壁之下。江流有聲,斷岸千尺。山高月小,水落石出。曾日月之幾何,而江山不可復識矣。

這裡說到的「復游」之「復」,意味著並非頭一次來到這裡了;而與《後赤壁賦》相對應的,正是蘇軾的《前赤壁賦》。蘇軾寫《後赤壁賦》是在十月十五日(「十月之望」),作《前赤壁賦》則在三個月之前的七月十五日。那時是初秋,現在則要進入冬天了。時遷景異,故「江山不可復識矣」。賦文此處亦暗示出,前後《赤壁賦》之間有本質的差別。圖中可以看到,蘇軾和兩個客坐在江岸斷壁之下,面前擺著酒和魚。(彩版2)

第四個場景:「予乃攝衣而上,履巉岩,披蒙茸。」蘇軾捉起衣襟,扒開雜亂的草叢,正在攀登險峻的山崖。畫面上只顯現了蘇軾一個人的背影(彩版2)。

第五個場景:看不到有任何人在場,只見一片陰森的樹林;兩棵樹之間有三個字:「踞虎豹」。這是賦文的延續,只不過此處,三個字獨立成為一段。在畫面上,我們可以看到,有一棵樹和樹後的石頭呈現出怪異形態,暗示賦文中的「虎豹」。(彩版2)

第六個場景:「登虯龍,攀棲鶻之危巢,俯馮夷之幽宮,蓋二客不能從焉。劃然長嘯,草木震動;山鳴谷應,風起水涌。予亦悄然而悲,肅然而恐,凜乎其不可留也。」

該場景與前一個場景一樣,沒有人,僅現兩淵深潭:山巔樹頭有一個鳥巢,下面是水神馮夷的幽宮(彩版2)。

接下來的第七個場景裡面,有一片層疊的斷岸,斷岸之後進入到一片河面,上面同樣是有一段賦文曰:「夕[6]而登舟,放乎中流,聽其所止而休焉。——」畫面上,蘇軾回到河上,跟兩位客一起泛舟中流,不知不覺,「——時夜將半,四顧寂寥。適有孤鶴,橫江東來,翅如車輪,玄裳縞衣,戛然長鳴,掠予舟而西也。」我們看到,畫面右上有一隻仙鶴,凌空掠過江中的孤舟,仿佛在戛然長鳴,向西邊(畫面左邊)飛去。(彩版3)

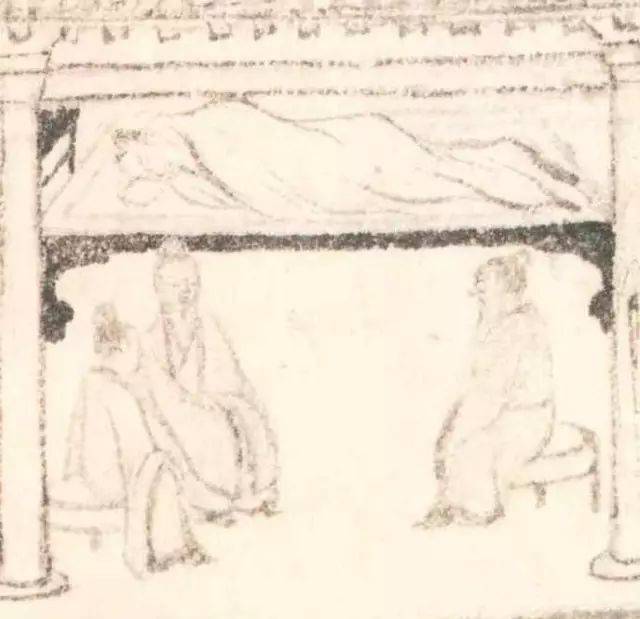

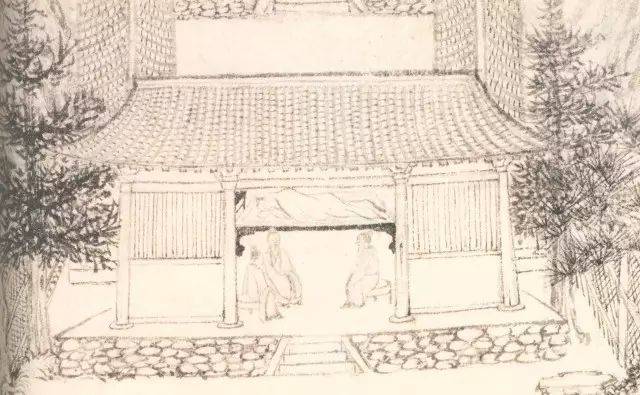

順著鶴過的方向,就到了畫中的第八個場景:臨皋亭呈正面出現在我們眼前;正房中有一人躺在床上,前面坐有三個人。我們知道,那是蘇軾和蘇軾夢中的情景(彩版3)。賦文是如此描述的:

須臾客去,予亦就睡。夢二道士,羽衣蹁千(躚),過臨皋之下,揖予而言曰:「赤壁之遊樂乎?」問其姓名,俛而不答。嗚呼噫嘻!我知之矣。疇昔之夜,飛鳴而過我者,非子也耶?道士顧笑。

最後一個場景,賦曰:「予亦驚悟(寤)。開戶視之,不見其處。」蘇軾驚醒過來了;他把門打開之後,沒有看見任何蹤跡:沒有鶴,也沒有道士。畫面中,臨皋亭再次被以側面表現,但僅見遠門和籬笆的一部分。(彩版3)

以上九個場景,就是《後赤壁賦圖》畫面的基本情況。接下來,我將就這些場景做具體的分析。

疑慮與問題

圖1 蘇軾與二客和影子

圖2 蘇軾提著酒和魚離家

圖3 泛舟中流

圖4 夢見道士

回到本文開篇斯坦伯格的那句話,為什麼說「眼睛是心靈的一部分」?

這篇文章的最初動因,其實就緣自筆者看畫過程中產生的兩個直觀的疑惑。其一緣自畫中所見與已有知識之間難以解釋的差池和出入;其二則緣自對畫中一個昭彰顯著的畫法「錯誤」所引起的思考。例如,在包括上海博物館的展覽題簽在內的眾多評論中,除了畫首「人影在地」的細節之外,評論者都會提到的另外一個細節是:蘇軾形象較之他人明顯高大[7]。畫中呈「一大二小」的人物布局屢見於第一場景(蘇軾與二客「相顧而笑」)(圖1)、第二場景(蘇軾提著魚和酒,在妻兒目光護送下離去)(圖2)和第三場景(蘇軾與二客坐於赤壁之下)(圖8)。可是,人們未曾料想的是,這一畫面細節並未貫穿始終。當畫面後半部分,鶴飛過江面,蘇軾、二客、童僕和舟子同在舟中時,反而是其中舟子的形象顯得最大——與之相比,蘇軾似乎就變小了(圖3)。這說明,「一大二小」的格局並沒有延續下去。再看最後一個場景:屋子裡,蘇軾躺在床上睡覺,夢見兩道士;然後他自己又起來,與之交談(圖4)。這一場景中,坐著的三個人幾乎同樣大小,其中一道士似乎還略大一點。看畫至此,我於是萌發了這樣的疑惑:畫卷開篇人物「一大二小」的格局,為什麼在畫卷後面消失了?這是筆者對此畫產生的第一個疑惑。

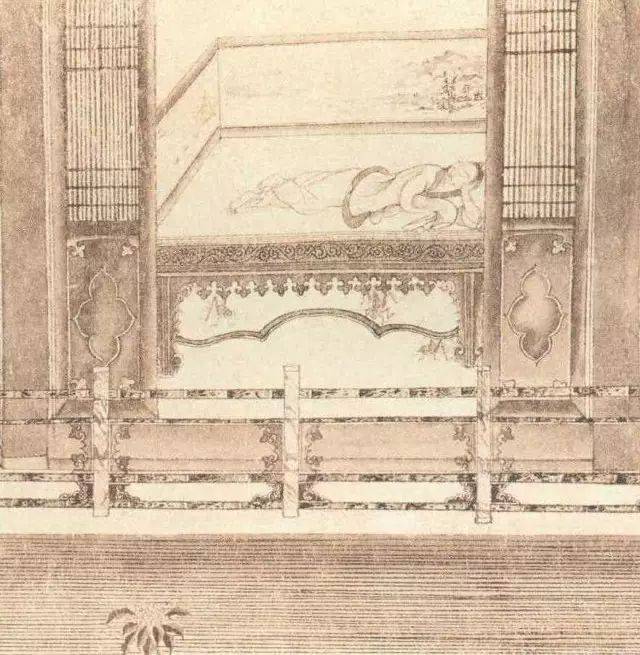

第二個問題與倒數第二場景(即蘇軾的夢境)中建築的畫法相關。首先映入我們眼帘的是臨皋亭的正面透視形象;然而,當再仔細觀察時,即會發現一個奇怪的地方:建築物兩側廂房的屋頂,並不遵循平行透視法而短縮,而是呈90度角立了起來(圖5)。按理臨皋亭作為四合院,其廂房的屋頂應該朝後面退縮才對;但在畫中,廂房下面顯露出台基,好像後面又是一進院落;其上面的屋頂奇怪地立了起來。於是便有了筆者的第二個疑惑:為什麼會是這樣的?或許有人會問:是不是那個時候,中國繪畫還沒有能力掌握平行透視法的規律?然而,但凡有隋唐敦煌洞窟壁畫或者宋代界畫經驗者,都可以輕易地了解到,平行透視法於當時的中國畫師,早已不是什麼問題[8]。相反,廂房屋頂的豎立倒顯得是一個罕見的例外或者「錯誤」,因此,這一現象一定是畫師的有意如此而非一時失手。筆者在現場的視覺經驗,仿佛這一場面融合了兩種視角:我們先是從斜向俯視的角度看見了臨皋亭的前院和室內的場景;然後又從空中鳥瞰的角度看到了廂房和內部的院落,這一院落是以排除了透視變形的正面投影方式被表現的。

為什麼?應該從哪裡去尋找這一問題的答案?

圖5 正面的臨皋亭

前、後《赤壁賦》的關係

為了更好地解答這兩個問題,我們首先須處理圖像表現的內容——賦文。正如前述,蘇軾的《後赤壁賦》在文學史上是相對於《前赤壁賦》而言的姊妹篇。《前赤壁賦》作於宋神宗元豐五年(1082年)農曆七月十五,是蘇軾第一次游赤壁所寫,與《後赤壁賦》相隔三個月。這個時間差意味著二賦的意旨存在著明顯的差別[9]。

我們先來看一下《前赤壁賦》的全文:

前赤壁賦

壬戌之秋,七月既望,蘇子與客泛舟游於赤壁之下。清風徐來,水波不興。舉酒屬客,誦明月之詩,歌窈窕之章。少焉,月出於東山之上,徘徊於鬥牛之間。白露橫江,水光接天。縱一葦之所如,凌萬頃之茫然。浩浩乎如馮虛御風,而不知其所止;飄飄乎如遺世獨立,羽化而登仙。

於是飲酒樂甚,扣舷而歌之。歌曰:「桂棹兮蘭槳,擊空明兮溯流光。渺渺兮予懷,望美人兮天一方。」客有吹洞簫者,倚歌而和之。其聲嗚嗚然,如怨如慕,如泣如訴,餘音裊裊,不絕如縷。舞幽壑之潛蛟,泣孤舟之嫠婦。

蘇子愀然,正襟危坐,而問客曰:「何為其然也?」客曰:「『月明星稀,烏鵲南飛。』此非曹孟德之詩乎?西望夏口,東望武昌。山川相繆,郁乎蒼蒼,此非孟德之困於周郎者乎?方其破荊州,下江陵,順流而東也,舳艫千里,旌旗蔽空,釃酒臨江,橫槊賦詩,固一世之雄也,而今安在哉?況吾與子漁樵於江渚之上,侶魚蝦而友麋鹿。駕一葉之扁舟,舉匏樽以相屬。寄蜉蝣於天地,渺滄海之一粟。哀吾生之須臾,羨長江之無窮。挾飛仙以遨遊,抱明月而長終。知不可乎驟得,托遺響於悲風。」

蘇子曰:「客亦知夫水與月乎?逝者如斯,而未嘗往也;盈虛者如彼,而卒莫消長也。蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬。自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也,而又何羨乎?且夫天地之間,物各有主。苟非吾之所有,雖一毫而莫取。惟江上之清風,與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色,取之無禁,用之不竭,是造物者之無盡藏也,而吾與子之所共適。」

客喜而笑,洗盞更酌。餚核既盡,杯盤狼藉。相與枕藉乎舟中,不知東方之既白。

《前赤壁賦》時值夏末秋初,時景「白露橫江,水光接天」。敘事結構則以主客對話的形式展開。開始,客內心悲觀,覺歷史人生,如過眼雲煙;主卻心境豁達,勸慰論理,以水和月都不會真正消失舉喻。通過對話,達觀戰勝了悲觀;而客則融於主,被主說服了。最後,「相與枕藉乎舟中,不知東方之既白」:兩人相藉為枕沉沉睡去,正是主客融合(客融於主)的絕妙隱喻。

這裡,可以借用金代武元直(生卒年不詳)所作《赤壁賦圖》來闡明問題。一般認為,這幅以《赤壁賦》為題的畫並沒有表現出敘事性特徵。畫面中只能看到一座群峰簇立的大山橫貫中景,一葉扁舟行走在激流中;扁舟從畫面左面,也就是峽谷深處出來,峰迴路轉,繼續乘勢向右方開闊處前行。美國藝術史學者謝柏軻(Jerome Silbergeld)曾為文討論過該畫[10];他認為,畫面本身以視覺形式暗示了《前赤壁賦》的文學結構。例如,狹窄的河道、湍急的川流本身就寓意客的悲觀,是政治黑暗、人生沒有希望的表征;而船在拐彎之處,則暗示了客的悲觀被主的達觀所超越,和客所看到的前途和希望;最後,整個河流走向坦途,主客達到融合。他甚至於說,遠山上還有朝霞的痕跡,暗示賦文中的「不知東方之既白」[11]。拋開其論的是非不說,我借用此例無非是想說明,《前赤壁賦》確實蘊含著一個可以空間展開的敘事結構。

與之相比,《後赤壁賦》有很大不同。首先是季節和風景的不同:一個初秋,一個初冬;季節轉換,時光流逝,所以才有了《後赤壁賦》中,「曾日月之幾何,而江山不可復識矣」一說。其次,前、後《賦》的差異更表現在其敘事結構上。相較於前《賦》反、正、合的結構,後《賦》中出現了迥異的新內容:起初,主客相見相合,漫遊於黃泥之坂;後來,隨著客的退隱,主孤身登臨山頂,超然世外,只見荒寒之景;接著,主在孤寂驚恐之餘返回,與客一起重返河上之舟,主客之間出現的新的融合——至此,後《賦》的敘事結構仍沒有完全打破前《賦》的框架。但恰恰從此開始,一個新內容出現了:《前赤壁賦》以主客融合促成問題之解決,但《後赤壁賦》中,這種主客融融的幻象,卻被一隻自東而西的鶴所飛越和超升(「戛然長鳴,掠予舟而西也」)。再後來,主在夢中見到兩位羽衣翩躚的道士,道士即鶴;與此同時,夢的虛幻本身即意味著一種超然而絕對的立場存在。正是這種立場倏然闖進了蘇軾的夢境,亦使人間的一切,變得如同夢幻一般不真。最後,夢中醒來的蘇軾打開門戶,想要找到鶴或道士,找到那種超然而絕對的存在,但什麼也沒有看見(「開戶視之,不見其處」)。聯想到前《賦》中主客二人陶然忘我的沉睡(「不知東方之既白」),我們似亦可說,後《賦》中的蘇軾恰好是從前《賦》的夢境中醒來。而這正是後《賦》在意境上較之前《賦》的遞進和發展,它可以概括為一種合、分、超的敘事結構。這種一唱三嘆式的戲劇化結構,正是《後赤壁賦圖》的作者意匠經營的前提——我們將會發現,圖像作者在對賦文作深刻理解基礎上,又使圖像之於賦文本身,形成了新的創造性超越,一如蘇軾筆下的那隻仙鶴那樣。

九個場景·三個段落

回到畫面,便會生出另外一個問題來:既然畫中的賦文被分成九段,那麼畫面本身的結構呢?畫面應該如何分段?

這個問題看似簡單,學術界卻一直是眾說紛紜。歸結起來,大體有以下幾種看法:一、四段說:如萬青力[12];二、七段說:如翁萬戈,板倉聖哲[13];三、八段說:如林莉娜,賴毓芝[14];十段說:如王克文[15];謝柏軻和張鳴等人,則把畫面分成九段[16]。相對而言, 持九段說者是少數。

與之相關的問題是,分段的邏輯是什麼?一種很直接的邏輯是:賦文分段決定著畫面分段;賦文分成了九段,圖與文配,圖自然也分成九段。與之相反的另一種思路是,因為賦本身自成一體,賦的分段是根據構圖的需要而產生的,所以是圖決定文。比如,圖中密林之間有「踞虎豹」三個字,本身是賦文里的內容,但是被畫家拿出來,單獨放在構圖中加以處理,變成了獨立的一段。是賦決定文,抑或圖決定文?這是兩種截然相反的分段邏輯。那麼,還有沒有其他的分段邏輯?這是我想追問的。

簡單地說,畫面分九段較為合理。事實上,這樣區分的畫面,其中每一段落都形成有頭有尾的環繞空間,形成美國藝術史家巴赫霍芬(Ludwig Bachhofer)早期討論《洛神賦圖》時即注意到的所謂「空間單元」(Space Cell)[17]。

在《洛神賦圖》中,我們確實可以看到 ,近山、遠山和樹,加上河岸曲線,構成了一個封閉式的舞台效果,圍繞著曹植和侍從等人的形象(圖6)。

而《洛神賦圖》中,曹植與侍從「一大二小」的方式,與《後赤壁賦圖》第一個場景(蘇軾與二客出場)極為相似。其畫面的處理方式基本上就是樹、山或人相環繞以形成一個單位,進而將空間區分開來。這與唐閻立本的《歷代帝王圖》(圖7)處理人物的方式如出一轍,

圖6 顧愷之《洛神賦》(北京故宮本)局部

圖7 閻立本《歷代帝王圖》局部

圖8 蘇軾與二客坐於赤壁下

說明它們當屬同一種圖像運用的模式或慣例。顯然,某種程度上,正如運用典故一樣,《後赤壁賦圖》沿用了六朝、隋唐繪畫中的既定語言。

就此而言,將《後赤壁賦圖》分成九個場景也是合理的,因為其中每個場景都由一個「空間單元」環繞著。例如第一景:一前一後兩棵樹;第二景:傾斜的柳樹和山石環抱;第三景:兩個岩石絕壁。三個場景有一個共性,那就是蘇軾的形象比其他人都大出許多。許多學者已經指出了這點。如果再仔細看,第一景中,一客看著蘇軾,一客仰望圓月;第二景中,妻和僕人都看著蘇軾;第三景,一客看著蘇軾,一客應該也是看著月亮,但是月亮在畫面上難以辨識[18](圖8)。三個圖像的共性似乎暗示著,它們似乎出自同一個段落。

到第四景,情況有所不同,只有蘇軾一個人在場,兩位客不見了:他正在「攝衣而上,履巉岩,披蒙茸」。第五景中,蘇軾也消失了,只剩下幽冷的樹林。接下來的第六景中,我們還是看不見蘇軾;可是樹上的鳥巢是斜視的,暗示蘇軾已經到達了山頂(「攀棲鶻之危巢」),正在山頂俯瞰山下的兩個深潭(「俯馮夷之幽宮」)。這裡不僅沒有二客,連蘇軾自己也不見了。從開始是蘇軾一個人,到後來蘇軾的消失,這三景也應看做是一個段落。

再來看第七個場景:就是從這個場景開始,蘇軾變小了。我們看到,當鶴在空中出現時,撐船的舟子卻變大了;而蘇軾與二客之間,僅從形態上已沒法區分。然後到了第八個場景:蘇軾和兩位道士一般大了。最後一景,蘇軾重新變成了一個人,沒有了比較。

筆者以為,這九個場景,繼而可以進一步劃分為三個段落;在這三個段落中,預設著畫面設計者幾種完全不同的眼光。

第一個段落由前三景組成:人物「一大二小」的格局不是偶然的,而是由人物之間的關係加以界定。如果說天上有一個月亮,客人看著天上的月亮,是在仰觀的話,那麼人間也有一個被人仰觀的重要人物,那就是蘇軾。第一和第三場景都出現了蘇軾和月,其中二客分別看著蘇軾和月亮,都採取仰觀、仰望的方式;第二景,蘇軾夫人和童僕同樣觀望著高大的蘇軾背影。這樣一種仰觀的眼光意味著什麼?如果我們注意到,傳統中國社會正是以尊卑貴賤、長幼有序的儒家倫常為基礎而成立的;而儒家的「五倫」,恰恰指「君臣」、「父子」、「兄弟」、「夫婦」和「朋友」,這五種基本人際關係的準則的話,那麼,就不難找到問題的答案。也就是說,這裡人物形象的「大」和「小」,是被畫家有意刻畫出來的,反映了畫家所在社會的基本倫常規則。這種規則是畫家作為其創作的前提而接受的,後面的分析將證明,這種前提恰恰是畫家先予以呈現,後致力於超越的對象。此外,從畫面的第一場景開始,我們就看到了畫家對於賦文亦步亦趨的追隨,其最極端的表現即畫出了被人津津樂道的四條影子,但同樣,這一行徑除了點出時序、把賦文當作圖像意義的基本限定框架之外,也把如何超越賦文、經營畫面本身的意匠構造,提上了議事日程。另一方面,如果我們還記得蘇軾前、後《赤壁賦》存在著意境差別的話,那麼不妨說,第一個段落中的蘇軾,是直接從前《賦》的場景,帶著主之達觀戰勝客之悲觀後的優越感,悠然邁入後《賦》畫面的,這從蘇軾那居高臨下斜睨著的眼光,和二客那卑躬屈膝、不失奉迎而向上仰望的眼光,即可一目了然。圖像作者正是從以上給定條件出發,與蘇軾邁入畫中的步伐一起,開始了其圖像超越的歷程。

第二段落峰迴路轉,情況發生了根本的變化。首先,在第四景中,蘇軾變成了孤身一人向上攀登(圖9)。需要把這一形象放在前一段落的語境下理解,即,蘇軾在這裡所擺脫的不僅是賦文中提到的「二客」,而且更是前一段落的儒家倫常規則。蘇軾仿佛一位出家的孤僧, 把象徵著儒家倫常規則的「二客」遠遠地甩在身後;而迎接他的卻是第五景中一片荒寒無人的景色,以及畫面中間由狀如虎豹的松樹和怪石圍合而成的另一個「空間單元」——一座「空門」(圖10)。從前一場景的孤獨背影,到後一場景的「空門」,其間的佛教導向性質異常鮮明。如果說,前一個場景是觀者看到的蘇軾,那麼,從後一個場景開始,視角就轉化為蘇軾眼中看到的世界——一個「無我之境」;觀察主體的消失,似乎也對應著這種釋家意義上的「無我」。然而,更深刻意義上的「無我」,是由下一個場景——也就是整個畫面的第七景 ——所提供。

圖9 蘇軾獨自登山

圖10 空無一人的場景

圖11 「攀棲鶻之危巢,俯馮夷之幽宮」

圖12 弗里德里希 《呂根島的白堊岩》1818

這一場景中,我們先是看到了賦文所描繪的「攀棲鶻之危巢」的情節,但卻是以視覺的方式:畫面中,棲息著鳥的危巢已經被我們俯視了,說明那個隱形的觀察主體(蘇軾)已經攀到了山頂;我們甚至發現了一個獨特的視角——一個居高臨下往下俯瞰的視角:藉此我們看到了一大一小兩個風起水涌的深潭,這是對於賦文中「俯馮夷之幽宮」的視覺闡釋(圖11)。這裡,可以借用一張19世紀初德國浪漫主義畫家弗里德里希(Caspar David Friedrich, 1774-1840)的著名油畫來對照說明《後赤壁賦圖》視角的獨特性。《呂根島的白堊岩》(Kreidefelsen auf Rügen, 1818)(圖12)也採取一種俯視的視角,畫面遠景有冰川、海洋和樹。頗具意味的是,我們還可以看到,畫面中景有一個人正趴在山頂往下看。正如一個蘊藏著表現意圖的電影鏡頭,以空鏡注視著眼前的世界;《後赤壁賦圖》提供的場景,不正是弗里德里希筆下那個人往下俯瞰的視角所見?不正是《呂根島的白堊岩》中想致力於表現而無力表現的東西?沒錯,蘇軾在畫中所見,正是那個俯身人眼中所見的空間。畫面中,往下俯瞰的視角一直延伸到深潭,深谷中的岩石和樹則一直延伸到眼前;一切都讓人驚恐,深感此地之不可久留。結合賦文「予亦悄然而悲,肅然而恐,凜乎其不可留也」,我們似乎可以揣度判明蘇軾所處的位置。他似乎是站在山巔之上;然而,與弗里德里希畫中有所不同,眼前這個視覺化的空間,沒有為觀察者留下絲毫的餘地:觀察者仿佛毫無依憑地懸在空中。這一空間處理方式極為準確而巧妙地詮釋了賦文中「凜乎其不可留」的心理體驗;直接用視覺語言,將觀察者俘獲到畫面中,體現了卓越的視覺表現力和創造性。

圖13 「適有孤鶴,橫江東來……掠予舟而西也

圖14 「予亦就睡,夢二道士」

圖15 「開戶視之,不見其處」

接下來進入畫面敘事的第三段落,視線又大變。第七景畫面中沒有出現地平線,顯然是居高臨下而呈斜向俯視的視角;河中有舟,一隻仙鶴從空中飛過,「掠予舟而西」。在這個視線中,我們的眼睛追隨著鶴的運動亦掠船而西(圖13)。現在不妨回頭,再來看看第二個段落中的兩個場景:第一個場景呈現的是蘇軾的背影;第二個場景,就變成了蘇軾眼中所看到的世界。而在這裡,呈現了與第二段落完全相同的視覺規律:我們先是看到了仙鶴「掠予舟而西」——此時,我們的視線是從右向左看,因而與空中仙鶴的視角一致;轉換到下一個場景,也就是第八景時,需要問的是,我們從空中鳥瞰的這一視角,是不是也是空中仙鶴視線的延續?「掠予舟而西」似乎暗示,鶴的視角還會向畫面外的場景延伸;那麼,根據第二段落中的視覺規律,接下來的場景中,所呈現的是否亦為仙鶴的眼中所見?對此,我們下文會做詳細的探討,這裡只提示一句:顯然,只有一種超然、全知全能的視角,才能同時既看到床上沉睡的蘇軾,又看到蘇軾睡夢中的情景(圖14)。第九景,地平線出現在畫面的盡頭,說明此景仍然預設了一種空中鳥瞰的視角;而畫面中,蘇軾站在門口,悵然若失地在尋找什麼,但什麼也沒有找到(圖15)。作為一旁觀眾的我們,其視角顯然與那種超然鳥瞰著一切的視角重合。當蘇軾開門張望時,他既看不到觀者,也看不到仙鶴;因為觀眾和仙鶴的視角已經從上一景中的正對大門處,轉移到了現在的側面。這一視覺處理同樣是針對賦文「開戶視之,不見其處」所做的創造性闡釋。顯然,這一段落中發生的蘇軾形象從大變小的現象,只有聯繫到此一段落中出現的超然視角來理解,才是合理的。如果說第一段落預設了儒家的視角,第二段落預設了釋家的視角,那麼現在,去二者而超然代之的,無疑是道家和仙人的逍遙神遊。

以上我對《後赤壁賦圖》的意境或意蘊進行了簡單的討論。然而,這種討論是否純屬筆者的痴人說夢(一如畫中的蘇軾,處於同樣的夢境之中)?不過,既然該畫的主題本身即在處理夢與夢醒之間的關係,那麼,筆者的這種自問就不是沒有意義的,而恰恰是探討這幅畫之神韻的一種深具合法性的方式。因此,接下來,我們需要從歷史科學的層面作進一步的探討, 致力於把夢紮根於現實之中。

題跋印鑑和文字考據

這幅畫最早著錄在清乾隆年間所編的《石渠寶笈初編》中,題寫為「宋喬仲常《後赤壁賦》一卷」。問題是,《石渠寶笈初編》依據什麼把畫的作者判斷為「宋喬仲常」?理由是:

「素箋本,墨畫,分段楷書本文,無款,姓名見跋中。」[19]

而後面所抄錄的「跋」中,確有如下記載:

「又跋雲,仲常之畫已珍,隱居之跋難有,子孫其永寶之。」[20]

顯然,《石渠寶笈初編》作者所依據的理由是題跋。而在著錄的所有題跋中,只有一處提到「仲常之畫」。然而,這位「仲常」是誰?他為什麼是喬仲常[21],而不是王或張仲常?遽難斷定。此外,這一段跋文連同其它八個題跋雖然著錄在《石渠寶笈》中,但今天所見的《後赤壁賦圖》中,這些題跋僅存其二。因此,這位「仲常」是不是喬仲常,大部分題跋出自什麼時代的人,都成了難以解決的問題。

現存圖卷中的兩個題跋均有款。題跋一(彩版4):

「觀東坡公賦赤壁,一如自黃泥坂游赤壁之下,聽誦其賦,真杜子美所謂『及茲煩見示,滿目一悽惻。悲風生微綃,萬里起古色』者也。宣和五年八月七日德麟題」。

這位德麟是誰?無疑即趙令畤(1061-1134),宋宗室子,太祖次子燕懿王德昭玄孫。他是蘇軾的門生,初字景貺,蘇軾為之改字德麟[22],自號聊復翁, 後坐元佑黨藉,被廢十年。著有《侯鯖錄》八卷,趙萬里為輯《聊復集》詞一卷。而所題跋的宣和五年即1123年。

題跋二(彩版4):

「老泉山人書赤壁,夢江山景趣,一如游往。何其真哉。武安道東齋聖可謹題」。

「武安道東齋聖可」是誰?又該如何釋讀?《石渠寶笈初編》有「武聖可跋雲」 [23]的表述。顯然,該書編者把「武安道」當成題跋者的姓名,把「東齋」當做其號,把「聖可」當做了其字。當然,題款亦可讀作「武安為地名,姓道,號東齋,名聖可」[24]。但是,更可能的情況應該是,「武安」為地名,「道東齋」為齋名,「聖可」為字。有學者認為該人是北宋人毛注[25]。毛注字聖可,衢州西安人;《宋史》中亦有此人之傳。但該說難以令人信從,因為「武安」既然是其家鄉,若他真是毛聖可,則該叫「衢州道東齋聖可」才對。這裡暫且存疑[26]。

《石渠寶笈初編》里對收藏印鑑提到:

「卷中幅押縫有醉鄉居士,梁師成美齋印,梁師成千古堂,永昌齋,漢伯鸞裔,伯鸞氏,秘古堂記,諸印。前隔水有梁清標印,蕉林鑑定二印;押縫有棠村,觀其大略二印;後隔水押縫有蕉林梁氏書畫之印,蕉林書屋二印。」[27]

這些收藏印鑑都屬於兩位梁姓收藏家:梁師成和梁清標。一位是北宋晚期人(?-1126);另一位是明末清初人(1620-1691)。兩類印章亦圍合成一個「空間單元」,把該畫的時間上下節點綁定在北宋與明清之間,中間是一片很大的空白。鑒於該畫明清以後的鑑藏歷史線條清晰[28],可以存而不論;問題在於,其上限時間是否可靠?

梁師成為北宋徽宗朝宦官,曾經權勢熏天,被稱作「隱相」,《宋史》里有傳;他還自稱是蘇軾「出子」,也就是蘇軾的私生子,曾在宋徽宗面前為蘇軾進過美言,導致徽宗朝,蘇軾墨跡才稍有所行世[29]。他自己也收藏有很多蘇軾墨寶,當然也有條件收藏有《後赤壁賦》賦文的《後赤壁賦圖》。

綜上所述,我們便就有了兩個年代上的證據:一個是宣和五年1123年,一個是梁師成的卒年1126年。前者出自題跋,後者源自印章。若二者都真,則這幅畫至少應完成於1123年之前,故應是北宋時期的畫作[30]。

當然這個問題可以進一步討論。比如趙德麟之跋是否趙氏真跡?筆者曾嘗試尋找這個問題的答案,卻不得不承認,目前尚無條件斷定。因為趙德麟傳世墨跡共有四種[31],四種墨跡卻有三種風格,無法辨知究竟何種風格可靠。但趙德麟在跋中提到的一首杜甫的詩,詩中描繪的情境,恰恰與他閱賦觀畫的經歷相類。當一位友人向杜甫展示張旭的草書時,杜甫借興 寫下了一首詩,其中就有德麟題跋中的這四句:「及茲煩見示,滿目一悽惻。悲風生微綃,萬里起古色。」詩中描繪與趙德麟看到自己老師賦文時產生的情愫相類似,故令其生出「萬里起古色」的感慨來。

另外,筆者整合前說,還可以提供三個文字方面的證據。第一,賦文中「玄」字的缺筆避諱問題;第二,「二道士」問題;第三、「老泉山人」指稱問題[32]。現逐一論之。

圖16 「玄」的缺筆

(1)畫中賦文「玄裳縞衣」的「玄」字有缺筆(圖16)。歷史上有兩個時期避「玄」字諱:一是宋真宗時期避其所謂始祖趙玄朗之「玄」,另一個則避清聖祖玄燁(1654-1722)之「玄」。清代之諱這裡暫且不必考慮。宋真宗(968-1022)時代的避諱,在宣和五年(1123年)仍然遵行,乃是十分自然的。另外,啟功先生在關於傳張旭所謂《古詩四帖》的研究中[33],也指出了,帖中的謝靈運詩句「北闕臨丹水,南宮生絳雲」兩句,其實是「北闕臨玄水,南宮生絳雲」,因避趙玄朗「玄」諱而改「玄」為「丹」,說明此帖最早只可追溯到宋真宗時代,並非唐張旭本。這與賦文中書法「玄」字缺筆之諱,應屬同一時期的避諱。

圖17 「二道士」

(2)「二道士」:賦文寫為「二道士」(圖17);畫面中確實也畫有兩個道士。關於這個問題,南宋郎曄在《經進東坡文集事略》的注云,他所見到的諸本中,「多雲夢二道士,二當作一,疑傳寫之誤」[34];也就是說,南宋之前文本中可能多為「二道士」之言。同為南宋人的胡仔(1110-1170)在《苕溪漁隱叢話·後集》卷二十八中也說:「前後皆言孤鶴,則道士不應言二矣。」[35]從南宋開始直到今天,各本大多將「二道士」改作「一道士」。這一改動究竟孰是孰非,因為蘇軾《後赤壁賦》並無存世墨跡,所以無法確定。 但若趙德麟之「跋」為真,而他對「二道士」之說並無異議的話,就此而言,原文為「夢二道士」應該更接近真實。此亦反證畫應為北宋人作。而從現存明人如文徵明、仇英等以南宋人趙伯驌為藍本而作的《後赤壁賦圖》諸本來看,它們在處理賦文中的這一公案時,均已如南宋人般,將「二道士」改作「一道士」,也可以幫助我們得出類似的結論:此圖的處理與北宋古本相一致。

圖18 「老泉山人」

(3)「老泉山人」(圖18)。很多人以為,「老泉山人」指蘇軾之父蘇洵,但實則是指蘇軾本人。據學者王琳祥的研究:

首先,最先記述蘇軾別號「老泉山人」的,是略晚於蘇軾的葉夢得 (1077—1148):「蘇子瞻謫黃州,號「東坡居士」,其所居地也。晚又號「老泉山人」,以眉山先塋有老翁泉,故云」。(《石林燕語》卷二 )其次,蘇軾曾於元祐年間撰寫《上清儲祥宮碑》,其落款有「老泉撰」三字。又,在蘇軾《陽羨帖》後有印一枚,印文為「東坡居士老泉山人」八字。另,蘇軾有「老泉居士」朱文印章一枚,並常在畫上鈐蓋。

但從南宋人開始,在「老泉山人」問題上,人們開始產生混淆。最早將蘇洵當作「老泉」的是南宋人郎煜(1174—1189):「老泉率二子抵京師 」(《蘇洵文集》注釋);大詩人陸遊(1125—1210)在《老學庵續筆記》中繼其踵;著名啟蒙讀物《三字經》廣其傳:「蘇老泉,二十七,始發憤,讀書籍。」 《三字經》相傳為南宋人王應麟(1223-1296)所著。

將「老泉」誤為蘇洵的別號,主要原因有三。其一,時下敬稱蘇洵為「老蘇」,「老泉」與「老蘇」同一「老」字,因而產生誤會;其二,「老泉」本為蘇氏後人稱蘇洵夫妻的墓地,他人誤以為蘇洵別號;其三,梅堯臣詩有「泉上有老人,隱見不可常。蘇子居其間,飲水樂未央」之句,人們遂以為蘇洵占泉為號。[36]

然而,此卷中的題跋連續三次提到「老泉山人」:

1、「老泉山人書赤壁,夢江山景趣,一如游往,何其真哉。」[37]

2、「此老遊戲處,周郎事已非,人牛俱不見,山色但依舊。」[38]

3、「老泉居黃州……老泉一日與一二客踞層峰,俛鵲巢……」[39]

第二處的「此老」顯然亦指「老泉山人」。總之,三個題跋前後相續相連,「老泉山人」的意思卻沒有絲毫的含混和歧義,都意指蘇軾,而且沒有一次意指蘇洵;這些都有助於闡明,所涉題跋的時間應該發生在容易產生混淆的時段之前,也就是說,應為南宋前人所書。

圖像證據

現在,我們嘗試從文字證據轉入到更為關鍵的圖像證據。

謝柏軻曾經精簡地指出,《後赤壁賦圖》中能見出李公麟式的仿古風格,該風格的特徵則在於「引用六朝和唐代的敘事傳統」[40],在這方面他無疑綜合了其他學者的共識[41]。把該圖卷的圖像志追溯到六朝、唐代和李公麟,無異於是在說圖卷的前史。

而高居翰則認為,該圖卷預示著元中期到晚期文人畫的風格。他列舉了趙孟頫和王蒙的柳樹,黃公望的山巒和筆觸,倪瓚的樹幹,王蒙、張渥和姚廷美緻密的松樹,李郭傳統的枯泥河岸等等與之的聯繫[42]。這無異於是在說圖卷的後史。

下面,我將試圖把此畫放在其前因後果的框架內,對以下問題分別作一些簡略探討:其一是《後赤壁賦圖》與李公麟風格的關係,在此我將主要援引李公麟的《山莊圖》進行具體討論;其二是其與北宋院畫的關係,我將集中於北宋院畫追求「藏意」表現的主題;第三則是它與南宋院體畫的關係,將聚焦於所謂的「背影人物」母題;最後,將討論它與典型的元代文人畫之間的關係。

1、與李公麟式風格之關係

圖19 李公麟《山莊圖》(台北本)局部1

圖20 李公麟《山莊圖》(台北本)局部二

首先來探討與李公麟式仿古風格的關係。在《後赤壁賦圖》倒數第二個場景中蘇軾的住所臨皋亭上,圖像作者採取了一種正面的描繪:前面是院落和籬笆,後面是正房和兩側的廂房。這種建築正面圖景也多次出現在李公麟的《山莊圖》(台北本)[43]中,其中第一景中正面院落和屋宇的表達方式與《後赤壁賦圖》相似(圖19),共同反映了一個更早的古代傳統; 另,白描風格,山石的畫法,風景與文人的關係,二圖之間的共同性都可圈可點。具體而言,《山莊圖》中深谷的表現(圖20)與《後赤壁賦圖》中「俯馮夷之幽宮」的深谷處理,包括其從上往下俯瞰的視角,存在著明顯關聯(只不過前者較之後者,因為有一個低平水岸的處理而顯得更為客觀而已);另外一個場景,一群人組成一個金字塔形狀,背靠懸崖坐在平台之上,旁邊的瀑布旁,也有三個人坐著,也形成金字塔形的關係(圖21),這與《後赤壁賦圖》中,蘇軾與二客在赤壁之下喝酒的場景,何其相似乃爾!

圖21 李公麟《山莊圖》(台北本)局部3

圖22 盧鴻《草堂十志圖》(台北本)局部

圖23 傳王維《輞川圖》北宋摹本石刻圖局部1

圖24 傳王維《輞川圖》北宋摹本石刻圖局部2

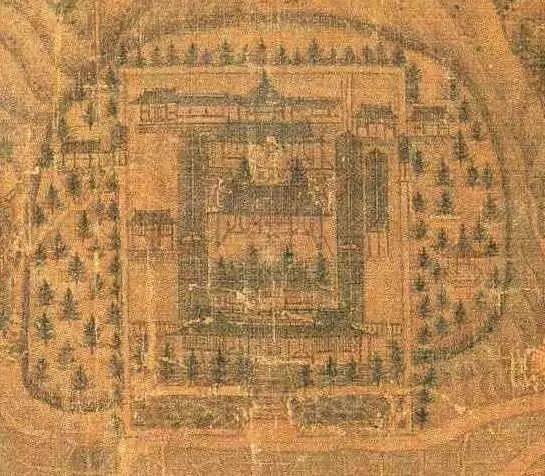

圖25 敦煌石窟12窟盛唐壁畫藥師經變

正面的山莊或草堂圖像,反映的恰恰是唐以來的構圖模式,如傳唐代盧鴻的《草堂十志圖》(圖22)[44]。我們看到的是建築的正面圖形,和裡面猶如偶像一般的正面人物。在這種構圖模式中,同樣可見出此前提及的「空間單元」——盧鴻的《草堂十志圖》、 傳王維的《輞川圖》(圖23),還有李公麟的《山莊圖》都概莫能外,其每一段落的空間關係都由山、樹圍合而成。我們已經指出,這正是六朝和唐代時早期繪畫構圖的習慣。一幅根據北宋摹本而刻石的《輞川圖》中的場景之一,則向我們提供了一個更為切近的案例:一個呈正面觀的別墅,依據我們從高處俯瞰的視線,形成一個平行透視的短縮變形(圖24)。需要指出,這並非偶然的特例,而是隋唐以來大量湧現的凈土變和西方極樂世界圖像中慣用的建築表現法。一幅來自敦煌石窟的盛唐壁畫即為典型的一例(圖25)。圖像中的平行透視方式,從最下面的空間(前景)一直延伸到最上面的空間(遠景);我們尤其注意到,畫中上部的建築庭院,呈現出從兩邊向後退縮的態勢,從而顯示了《輞川圖》中正面建築的宗教圖像淵源。

我們已經證明,《後赤壁賦圖》中臨皋亭的正面圖像,與《輞川圖》中的正面山莊,尤其是與六朝隋唐佛教繪畫表現傳統,在圖像志上的淵源關係。但是有一點例外,那就是《後赤壁賦圖》中,正面的臨皋亭的廂房屋頂是豎起來的。這在上述圖像傳統中完全得不到解釋。顯然,我們還得另闢蹊徑,去尋找該圖像其他可能的圖像來源。

圖26 李公麟《山莊圖》貝倫森本局部

幸好我們擁有《山莊圖》的另外一個版本,該本被著名藝術鑑賞家貝倫森(Bernard Berenson, 1865-1959)所收藏,現存佛羅倫斯的哈佛大學文藝復興研究中心(Villa I Tatti),與北京故宮本和台北故宮本屬於同一源流[45]。據史料記載,李公麟畫過兩種《山莊圖》,一種是「正本」(可能是絹本),一種是「初本」(可能是紙本)[46]。韓文彬(Robert E.Harrist)的研究告訴我們,現存幾種本子均為南宋摹本;其中貝倫森本(絹本)可以追溯至上述「正本」,而北京故宮本和台北故宮本則可以追溯到上述「初本」[47]。在貝倫森本中,有一個場景為其他諸本所無,涉及到一個很古樸的山莊;它也是一個四面圍合的空間,這一點與北京故宮本和台北故宮本一致(圖26)。然而細細看來,該空間的建築似乎存在著雙重視角的融合:首先,正面的建築呈平行透視關係,進門,然後穿堂入室, 是一個退縮的空間;但同時,這裡似乎還存在著另一個從空中往下鳥瞰的角度——在這裡,建築的整體布局是不變形的;裡面的空間是長方形的,而屋頂恰恰是立起來的。假如我們把畫面從中間截斷來看上部的話,那麼它與《後赤壁賦圖》中的正面建築是非常相像的,顯然出自同一個傳統,即北宋的傳統。在北宋圖像的南宋摹本里,透露出的仍然是北宋的底色。

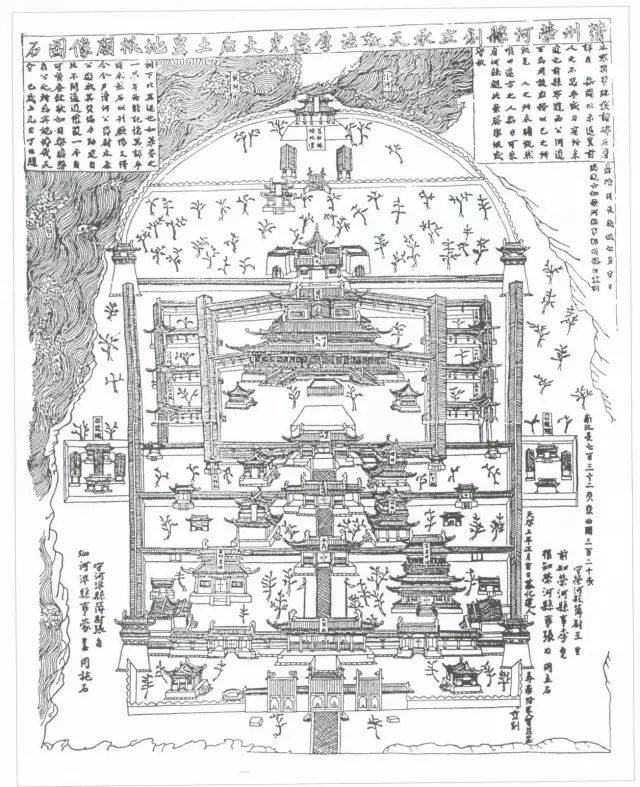

圖27 唐道宣《戒台圖經》寺院圖

圖28 《后土皇地祈廟像圖》

圖29 《后土皇地祈廟像圖》局部

這種畫法在正規圖像中絕無僅有,其實並不陌生,是一種輿圖中極為常見的畫法。例如,唐代道宣《戒壇圖經》中的寺院,便是以這種方式畫的(圖27)。這種畫法的鮮明特色,是它致力於把空間的指示性和圖像的表現性融為一體:平行透視的視角用圖像的表現性功能暗示了二維空間的可進入性;空中俯瞰的視角則更強調圖像本身指示實際空間的實用功能。一幅《后土皇地祈廟像圖》(圖28)則為我們提供了與《後赤壁賦圖》同一時期的這一圖像實踐的例證。這是一塊傳世石碑上所刻的山西汾陰后土祠的建築圖,碑陰刻宋大中祥符四年(1011年)以前「歷代立廟致祠實跡」全文;據廟像圖上註記可知,圖系金天會十五年(1137年)丁億立石[48]。由此可知刻圖的年代(1137年),與我們所知的宣和五年(1123年),只有十幾年的間隔。在這幅廟像圖中,與我們在《後赤壁賦圖》中所了解的完全一樣,其中側面的屋頂全部是立起來的(圖29)。顯然,《後赤壁賦圖》的作者在此沿用了輿圖的畫法。不過,這裡只是給出了屋頂圖像的圖像志淵源——借用帕諾夫斯基的表述,尚未涉及其圖像學含義。故這個問題在後面還會繼續討論。

2、與北宋院畫之關聯:「藏意」

在繪畫致力於表現詩意方面,北宋的院畫傳統無疑為我們提供了最為貼切的闡釋語境。提及北宋院畫,有一些故事是每一位文科大學生都耳熟能詳的:那些院畫師和畫學生們如何費盡心思,將「野水無人渡,孤舟盡日橫」,「亂山藏古寺」等等詩句,創造性地變成圖像的故事。其核心在於「藏意」的追求,並為宋人在他們的著作中津津樂道之。兩條相關的重要文獻如下:

鄧椿《畫繼》記錄,北宋畫院

「所試之題,如『野水無人渡,孤舟盡日橫』,自第二人以下,多系空舟岸側,或拳鷺於舷間,或棲鴉於蓬背。獨魁則不然,畫一舟人臥於舟尾,橫一孤笛,其意以為非無舟人,止無行人耳,且亦見舟子甚閒也。又如『亂山藏古寺』,魁則畫荒山滿幅,上出幡竿以見藏意,餘人乃露塔尖或鴟吻,往往有見殿堂者,則無復藏意矣。」[49]

俞成《螢雪叢說》:

「徽宗政和中,建設畫學,用太學法補試四方畫工,以古人詩句命題,不知掄選幾許人也。嘗試:『竹鎖橋邊賣酒家』。人皆可以形容,無不向『酒家』上著工夫,惟一善畫,但於橋頭竹外掛一酒帘,書『酒』字而已,但見酒家在內也。又試『踏花歸去馬蹄香』,不可得而形容,何以見親切。有一名畫,克盡其妙。但掃數蝴蝶飛逐馬後而已,便表得馬蹄香也。果皆中魁選。夫以畫學之取人,取其意思超拔者為上,亦猶科舉之取士,取其文才角出者為優。二者之試雖下筆有所不同,而於得失之際,只較智與不智而已。」[50]

何謂「藏意」?顧名思義,即把詩意隱藏在畫意裡邊,而不是直白地描繪在畫面;換言之,就是用畫意的方式來實現詩意。對於北宋畫院的畫師和學生來說,他們工作之前提是前代人(往往是唐人)偉大詩篇的存在,而這對於他們的能力形成了巨大的挑戰。換句話說,在這些最偉大的詩篇面前,畫師和學生們要絞盡腦汁把詩歌中的詩意,以繪畫的形式表現出來。這種智力的遊戲中充滿競爭(文中所謂「而於得失之際,只較智與不智而已」),即畫意和詩意的競爭,畫並不以模仿詩意為勝,而以創造性地轉化詩意為佳。

正如文獻中有「出幡杆以見藏意」,和不畫花、「但掃數蝴蝶飛逐馬後」兩種方式,以表示「亂山藏古寺」和「踏花歸去馬蹄香」的詩意,北宋畫院所追求的「藏意」表現,也可以概括為兩種方式。前一種方式可謂「簡單的藏意」,即以遮蓋掩飾的方式,以類似於成語中「神龍見首不見尾」、「窺一斑而見全豹」的方式,藉助部分而巧妙地表現整體[51]。

圖30 《山莊圖》局部 「端茶之手」

圖31 《山莊圖》局部 「半身人」

圖32 《後赤壁賦圖》局部 「一雙腳」

圖33 《後赤壁賦圖》局部 「遮臉人」

以此角度來觀看李公麟的《山莊圖》摹本,可以發現,這種「簡單的藏意」曾被屢次使用。如其中一個場景,三位文士(李公麟三兄弟)坐一山洞中,右邊的石壁後伸出一雙手,手上捧著一個茶盞;中間的文士則伸出右手去接(圖30)。同一場景上部的延華洞裡,也有兩個僕人,只露出頭和半個身子(圖31)。

在《後赤壁賦圖》中,可以看到完全相似的修辭:蘇軾與二客在赤壁喝酒之際(第三景),左側岩石背後,僅僅露出了僕人的一雙腳(圖32);在前一個場景(第二景),蘇軾拿著魚和酒告別他的妻子時,有一個僕人被茅草遮住了臉(圖33)。顯然,這種畫法為宋人所熟知。

然而,與北宋畫院強調曲折含蓄的最高境界相比,這不過是一種「簡單的藏意」。另一種更高級、更精深的做法,就像南宋時詩論家所說的那樣,追求的是「不著一字,盡得風流」(嚴羽《滄浪詩話》)。在文獻中,是「但掃數蝴蝶飛逐馬後」式的不露痕跡;在《後赤壁賦圖》中,則是繪畫作者採取了一種完全空間的圖像處理方式,以傳達賦文中那「凜乎其不可留也」的心理意識——意識的主體則完全不在畫面。這可謂是一種「深刻的藏意」——一種「深藏不露」的詩意。在這種意義上,繪畫通過把詩意融化在自己的方式中,完全地占有了詩意。在同樣的意義上,弗里德里希《呂根島的白堊岩》中的表達方式,若在12世紀的北宋院畫看來,就顯得太沒有「藏意」了。

3、與南宋院體畫之關聯:背影人物

圖34 弗里德里希《有兩個男人的日出》1830-1835

圖35 南宋院體畫 《冬景人物圖》

高居翰曾經發現,在南宋院體畫中,出現了很多德國浪漫主義繪畫中常見的背影人物[52](圖34)。所謂「背影人物」(Rückenfigur),簡單地概括,即我們既在畫面中看到了看風景人的背影,同時也看到了他所駐足觀看的風景。高居翰以現藏於日本京都金地院和光影堂的兩幅南宋院體畫(其一見圖35)為例:這些院體畫出自杭州地區,是「南宋院畫模式」「向宮廷以外散布」[53]的結果,致力於讓畫面充滿迷人的詩意,。我們注意到,在《後赤壁賦圖》的第四景中,同樣出現了背影人物:我們既看到了蘇軾的背影,同時看到了蘇軾看到的那個世界(圖9、10)。然而,《後赤壁賦圖》中的獨特之處在於,這兩重視覺並未被交融為一個整體,而是始終保持為兩重視覺、兩個層面,就像電影鏡頭一般,從一個鏡頭切到另一個鏡頭,但始終保持為兩個鏡頭;這種雙重性也類似於《後赤壁賦圖》中賦文與圖像的關係,始終在畫面上同時在場,構成張力關係。南宋詩意畫則不然,這裡,不僅觀景者的背影與所觀之景同時出現於畫面,與弗里德里希繪畫中的那些背影人物十分相像;而且,詩句在畫面上也消失了——這意味著,南宋院體畫詩意的形成,是以消除詩與畫之間的緊張關係為前提的[54]。這種失去了詩賦意蘊深層限制的畫面,就如同斷線的風箏般,變成了適用於所有人消費的詩意圖冊,而這恰與南宋詩意畫的商品性質相一致。

從時間上,北宋院畫對於「藏意」的追求本來即早於南宋詩意畫的實踐;從邏輯上講,把原來分立的東西合二為一,也是較原先的分立為晚近的現象。無論是時序和邏輯都說明,南宋背影人物應該在《後赤壁賦圖》之後出現,進而把後者中分立的場景統一起來。

圖36 《後赤壁賦圖》局部 「鶴」

圖37 趙佶《瑞鶴圖》局部 「鶴」(此圖經過180度翻轉處理)

圖38 五代王處直墓壁畫局部 「鶴」

圖39 《後赤壁賦圖》局部 「人物布局」

圖40 趙佶《瑞鶴圖》局部 「人物布局」

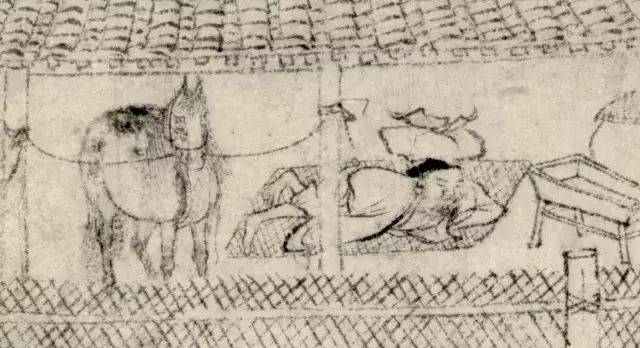

圖41 《後赤壁賦圖》局部 「睡姿」

圖42 南宋《豳風圖》局部 「睡姿」

還可以提供另外一個視野看待斷代的問題。《後赤壁賦圖》第七景中仙鶴的畫法細節(圖36),亦呈現出與宋徽宗趙佶《瑞鶴圖》(圖37)中鶴的姿態如出一轍的相似性;同時,二者至少可以共同追溯到一個五代已有的傳統:這裡,王處直墓室壁畫中的仙鶴(圖38)與前者一樣,重複著同一個「錯誤」,把鶴翅下方的黑色羽毛,畫成仿佛是長在尾羽上似的[55]。另外,《後赤壁賦圖》第八景中蘇軾躺在床上做夢(圖39),這一場景的人物組合方式,令人想起同樣為趙佶所作的《聽琴圖》(圖40)中的構圖[56]。而蘇軾那風格化的睡姿——枕手側臥,雙腳交叉——的圖像,亦可見於此圖中的另外一個場景——馬廄里馬夫的睡覺(圖41),顯示其為該時代繪畫處理的格套和慣例。果然,我們可以在稍後的南宋《豳風圖》(現藏大都會博物館)(圖42)中,發現以相同姿態睡覺的人,它們極可能共同淵源於中國佛教美術中的佛涅槃尊像範式。

4、與元季文人畫之關係:介乎狀形與寫意、界尺與逸筆之間

圖43 《後赤壁賦圖》局部 「橋與柳」

圖44 張激《白蓮社圖》布局 「橋」

圖45 南宋《豳風圖》局部 「橋」

圖46 王蒙《太白山圖》布局 「橋」

最後來討論《後赤壁賦圖》與元季文人畫的關係。《後赤壁賦圖》中確有許多與元季文人畫相似的元素,如坡岸、山頭、苔點和柳樹的畫法,均可資以與趙孟頫《鵲華秋色圖》、黃公望《富春山居圖》中的若干細節作比較。高居翰認為,《後赤壁賦圖》是它們的前身[57];筆者基本贊同這一看法,但將以自己的方式來論證。

例如,在第一場景向第二場景過渡之處,我們可以看到一座橋;兩棵柳樹,分列一左一右,構成一種張力關係(圖43)。這個橋畫得歪歪扭扭,像是我們熟悉的文人畫圖像;然而仔細觀察,橋墩的畫法採取了類似界畫的方式,與橋墩相關的所有關係(左與右,梁、柱和椽子,以及之間的組合關係)都得以清晰的交代並加以呈現。這與北宋畫家張激(李公麟外甥)的《白蓮社圖》、南宋佚名畫家的《豳風圖》中橋(圖44、45)的界畫畫法頗為相似,藉此幾乎可以復原出橋樑的營造結構。而在元代王蒙的《太白山圖》中,一位文士所經過的一座橋——儘管王蒙無疑是「元四家」中畫工最繁複,細節最逼真的畫家——但其結構關係卻是不清晰的。同樣在這幅畫中,也有為我們所熟悉的文人畫的橋(圖49),完全不需要結構關係,逸筆草草,不求形似。這樣看來,《後赤壁賦圖》似乎是介乎上述二者之間;它既採用了後期文人畫的筆法,同時也保留了早期宋畫特別精細的特徵,甚至保留了幾分界畫的特徵。

《後赤壁賦圖》中的臨皋之亭亦然。其中樹的畫法,與王蒙筆下的松樹很像;蘇東坡身上衣紋用的是書法用筆;但是很多細節,如建築的台階、柱子、窗欞,卻是用界尺完成的[58](圖2)。可以說,這幅畫反映了上述兩個傳統之間的一種過渡狀態;它既有狀形的功能,也有寫意的興味,介乎界尺和逸筆草草之間。

最後一個問題:廂房屋頂為什麼是立起來的?

我們現在需要回頭來處理先前遺留的一個問題,也是本文須解決的最後一個問題:第八景中,廂房的屋頂究竟為什麼是直立的?除了它所引用的輿圖傳統之外,豎直的廂房在畫面中,是否具有它本身的意義?

我想說的是,正如上文所述,該圖像除了介乎宋與元、狀形與寫意、界尺與逸筆等一系列張力關係之外,還介乎一種更大也更直觀的張力關係之中——也就是畫卷上,賦文和圖像並列在一起所產生的一種張力關係,筆者稱其為詩與畫的關係。

這裡稍微回顧一下前文提到的人物。作為北宋文人畫的主要代表之一,李公麟是學者、官員和隱士,並不是院畫家。作為文士,他同時賦詩和作畫;在他看來,作畫猶如賦詩。《宣和畫譜》記載了李公麟的抱負:

「吾為畫如騷人賦詩,吟詠情性而已,奈何世人不察,徒欲供玩好耶?」[59]

在另一處,《宣和畫譜》的作者還談到了,李公麟是如何實現把詩意注入到畫意之中:

「大抵公麟以立意為先,布置緣飾為次。蓋深得杜甫作詩體制而移於畫。如甫作《縛雞行》不在雞蟲之得失,乃在於注目寒江倚山閣之時。公麟畫陶潛《歸去來兮圖》,不在於田園松菊,乃在於臨清流處。甫作《茅屋為秋風所拔歌》,雖衾破屋漏非所恤,而欲大庇天下寒士俱歡顏。公麟作《陽關圖》,以離別慘恨為人之常情,而設釣者於水濱,忘形塊坐,哀樂不關其意。」[60]

稍加辨別便知,《宣和畫譜》的作者其實提到兩種詩與畫的關係。李公麟畫陶淵明的《歸去來兮圖》時,重心不在於「田園松菊」的情節,而在於「臨清流處」的意境;然而,後者本身也出自陶淵明的詩句:「登東皋舒嘯兮,臨清流而賦詩」。這幅畫已佚,否則我們一定能夠看到,畫面的重心是陶淵明倚著欄杆,注視著清流。這種表現方式的著眼點還是在詩句上。誠如李公麟所言,作畫如同「騷人賦詩」,此是畫意與詩意同。若按照北宋畫院的標準看,這幅畫雖然有詩的意境,但仍然缺乏「藏意」。

然而,當李公麟畫《陽關圖》之時,畫中出現了詩里完全沒有的東西。王維詩《送元二使安西》里有「勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人」之句,這是一種讓人黯然銷魂的離愁別恨。李公麟畫中所有,卻是垂釣者在水濱,對於哀樂完全無動於衷。其意何在?文獻沒有提到,李公麟在畫中是否畫了具體的陽關,但此畫的中心顯然不在陽關,而在於漁夫。不直接表達圍繞著陽關展開的那種離愁別恨,而是用了一個「忘形塊坐,哀樂不關其意」的漁夫形象,來映襯離愁別恨,這才是為《宣和畫譜》的作者所激賞的畫法。深刻的畫意不是詩意的直接視覺化,而是要對詩意進行轉化;這也就是前面討論到的「藏意」問題:所有的詩意應該無聲無跡地融化到畫境之中,最終深刻地實現為畫意。這樣成就的畫,應該稱作「視覺的詩篇」。

《後赤壁賦圖》中,上述兩種方式都被不斷地重複著。詩句與 詩意的直接視覺化同樣不絕於縷地出現(其極端的表現即畫出四條影子),從而為畫面提供了基本的文學性敘事框架,和可供超越與競爭的前提;然後,視覺形式的表現便成為作者意匠經營的焦點。甚至於空間的表現也成為傳達主觀情緒的一種方式。第七景(13)仙鶴掠過小舟而西的視角,與觀者的視角合而為一,預示著下一個場景中仙鶴視角的延續;而我們的視角也隨著仙鶴的掠過,自然切換到下一個場景之中。在第八場景(14),我們看到了建築的正面圖像,和立起來的屋頂。我們知道,《後赤壁賦圖》的畫法承續了從六朝、隋唐一直綿延到北宋的不同傳統,如故事畫的傳統,宗教壁畫的傳統,輿圖的傳統。但在這一畫面中,得益於畫家對賦文創造性的闡釋,幾個不同的傳統第一次被整合為同一個畫面。

這涉及到賦文中人物的兩個微妙的動作。賦云:

「客去,予亦就睡。夢二道士羽衣翩仙(躚),過臨皋之下,揖予而言曰:『赤壁之遊樂乎?』問其姓名——」

注意,這是「予」在問道士的姓名,而道士則 「俛而不答」。「俛」即「俯」的異寫。這裡,道士是低頭「俯視」的視角。這時蘇軾恍然大悟:

「嗚呼,噫嘻哉,知之矣。疇昔之夜,飛鳴而過我者,非子也耶?」 而這時候,「道士顧笑」。道士看著我笑了,這時,道士是「平視」的視角。

以上是賦文的分析。而在繪畫(圖14)之中,道士的動作則被創造性地轉換為兩種觀看的視角:一個是平行透視的斜視(「俛」)的視角;另一個是從空中正面往下鳥瞰(「顧」)的視角(正是這種視角,導致了廂房屋頂看上去是豎直的);這兩個視角在鶴或道士的視角中融合為一了,仿佛是那個超然的視角做了這兩個「俛」和「顧」的動作。與此同時,畫中預設的超然視角(道士或仙鶴),亦與觀畫者的視角交相融合。賦文的內容便以繪畫的形式得以創造性的傳達。兩道士雖在畫中,卻是出現於蘇軾夢中的形象,並不是真正的鶴。而鶴的視角,則從上一個場景延續到了這個場景:鶴在看;鶴俛而不答;鶴顧笑。觀畫者看到這兒,一旦意識到這一點,也不禁笑了。這個笑與道士的笑是同一種笑。

最後一個場景(圖15):

「予亦驚悟(寤)。開戶視之,不見其處。」

蘇軾開門尋覓道士或鶴,但卻沒有找到。這一點同樣是以視覺方式加以表現的。試想,在倒數第二個場景(第八景)中,蘇軾若是從正面角度打開門戶,他就會看到作為觀眾的我們,看到那個道士,但那時他卻睡著;但現在,觀者的角度,同時也是鶴和道士的角度,已經轉移到了側面,同時,正在側面,俯瞰著尋找之中悵然若失的蘇軾。

顯然,這不是一幅尋常的畫。畫中,畫家之所以要沿用如此不同的圖像策略,其背後驅動力或許只有一個,那就是要把偉大的詩篇,用視覺的、與詩意競爭的、繪畫自己特有的方式;用賦文沒有、不擅長甚至無法想像的方式,來創造性地加以表現。以上所有證據(文字、圖像和歷史情境)的輻輳交集,都促使我們把該畫的時間定在宋尤其是北宋,這一中國繪畫史上輝煌燦爛的時代。從這一角度來說,無論該畫的作者是否喬仲常,它無疑是中國美術史上最偉大的繪畫作品之一。

2012年3-4月 北京-佛羅倫斯

注釋:

[1]The Eye is Part of the Mind:Drawings from Life and Art by Leo Steinberg, curated by David Cohen and Graham Nickson, New York Studio School of Drawing,Painting and Sculpture, 2013.

[2]《石渠寶笈初編》卷之五,貯御書房,載《秘殿珠林石渠寶笈合編》,第二卷,第968頁,上海書店影印出版,1988年。

[3]上博的展覽題簽對此特意強調。另請參見翁萬戈:《美國顧洛阜藏中國歷代書畫名跡精選》,上海人民美術出版社,2009年,第75頁;王克文:《喬仲常後赤壁賦圖卷賞析》,載《美術》雜誌1987第4期, 第60頁 ;張鳴:《談談喬仲常〈後赤壁賦圖〉對蘇軾〈後赤壁賦〉藝術意蘊的視覺再現》,載《翰墨薈萃——細讀美國藏五代宋元書畫珍品》,北京大學出版社,2012年,第294頁;田曉菲:《影子與水文——關於前後<赤壁賦>與兩幅<赤壁賦圖>》,載《翰墨薈萃——細讀美國藏五代宋元書畫珍品》,北京大學出版社,2012年,第296頁;丁曦元:《喬仲常〈後赤壁賦圖〉辯疑》,載《國寶鑑讀》,上海人民美術出版社,2005年版,第299頁。

[4]田曉菲:《影子與水文——關於前後<赤壁賦>與兩幅<赤壁賦圖>》,載《翰墨薈萃——細讀美國藏五代宋元書畫珍品》,北京大學出版社,2012年,第296頁。

[5]在畫中,如影子般如實描繪賦文的場面確乎存在,但並非畫中的本質關係。詳後文。

[6]「夕」,應為「反」,疑為書賦之人抄寫之誤。

[7]上海博物館展覽題簽;王克文:《北宋喬仲常〈後赤壁賦圖〉的審美風格與藝術淵源》,此文重刊於《上海藝術家》2008年第S1期,第123頁;田曉菲:《影子與水文——關於前後<赤壁賦>與兩幅<赤壁賦圖>》,載《翰墨薈萃——細讀美國藏五代宋元書畫珍品》,北京大學出版社,2012年,第302頁。

[8]亦可參見蕭默:《敦煌建築研究》,北京機械工業出版社,2002年版,第九章「建築畫」部分,第255-277頁;趙聲良:《敦煌壁畫風景畫研究》,中華書局,2005年版;尤其其中的第二章「空間表現的成熟」,第89-152頁。

[9]文學界對前後《赤壁賦》意旨的討論存在「同旨」和「異旨」兩派。「同旨」派通常把二賦看作是表達相同意旨的姊妹篇,如「由蘇子貶官黃州引起的壯志難酬轉而深沉哀嘆,表達了他難以掩藏的那種失意的苦悶心緒」;或「從儒家的處世觀出發,表達他不為人生瞬息榮華而悲傷的豁達思想」;或「通過秋景心理感受,反映了蘇子被貶後的愛國情緒以及自我養煉的積極向上精神」,參見饒學剛《「赤壁」二賦不是天生的姊妹篇》,載《黃岡師專學報》1989年第3期,第12頁。「異旨」派則更多從蘇軾所在時代背景出發,試圖還原二賦所針砭影射當時趙宋王朝歷史時事的微言大義,如王路(《不要買櫝還珠——前、後〈赤壁賦〉小議》,在《湖北師範學院學報》,1986年第3期);饒學剛(《「赤壁」二賦不是天生的姊妹篇》,《黃岡師專學報》1989年第3期);朱靖華(《 前、後〈赤壁賦〉題旨新探 》,《黃岡師範專學報》1982年第3期),前、後《賦》題旨的差異在於所映射的政治時事的不同。

[10]謝柏軻(Jerome Silbergeld):Back to the Red Cliff:Reflections on the Narrative Mode in Early Literati Landscape Painting,Ars Orientalis,Vol.25, Chinese Painting, 1995, p.32.

[11]謝柏軻(Jerome Silbergeld):Back to the Red Cliff:Reflections on the Narrative Mode in Early Literati Landscape Painting,Ars Orientalis,Vol.25, Chinese Painting, 1995, p.32.

[12]萬青力:《喬仲常〈後赤壁賦圖卷〉補議》,載《美術》雜誌1988年第8期,第58頁。

[13]翁萬戈:《美國顧洛阜藏中國歷代書畫名跡精選》,上海人民美術出版社,2009年,第74頁。板倉聖哲:《環繞《赤壁賦》的語彙與圖像——以喬仲常〈後赤壁賦圖卷〉為例》,載《台灣2002年東亞繪畫史研討會》論文集,2002年,第223頁。

[14]林莉娜:《後赤壁賦圖》,載《大觀——北宋書畫特展》,台北故宮博物院,2006年,第168頁。賴毓芝:《文人與赤壁——從赤壁賦到赤壁圖像》,載《捲起千堆雪——赤壁文物特展》,台北故宮博物院,2009年,第249頁。

[15]王克文在《喬仲常後赤壁賦圖卷賞析》一文(載《美術》雜誌1987第4期, 第60頁)中,把全卷分成九段。後來,在2006年「千年遺珍國際學術研討會」上,王克文所發表的文章《北宋喬仲常〈後赤壁賦圖〉的審美風格與藝術淵源 》,分段標號是九段,但其中第四段重複了兩次,則似應分成十段。此文重刊於《上海藝術家》2008年第S1期,第122-127頁。

[16]謝柏軻(Jerome Silbergeld):Back to the Red Cliff:Reflections on the Narrative Mode in Early Literati Landscape Painting,Ars Orientalis,Vol.25, Chinese Painting,1995,p.23.張鳴:《談談喬仲常〈後赤壁賦圖〉對蘇軾〈後赤壁賦〉藝術意蘊的視覺再現》,載《翰墨薈萃——細讀美國藏五代宋元書畫珍品》,北京大學出版社,2012年,第290頁。

[17]Ludwig Bachhofer: A Short History of Chinese Art, Pantheon, 1946, pp.94-95.

[18] 據納爾遜-阿特金斯博物館提供的圖版說明,此處應該有一個磨損很厲害的月亮。參見《翰墨薈萃——美國收藏中國五代宋元繪畫》,上海博物館編,上海書畫出版社,2012年版,第93頁。

[19] 《石渠寶笈初編》卷之五,貯御書房,載《秘殿珠林石渠寶笈合編》,第二卷,上海書店影印出版,1988年,第968頁。

[20] 《石渠寶笈初編》卷之五,貯御書房,載《秘殿珠林石渠寶笈合編》,第二卷,上海書店影印出版,1988年,第969頁。

[21] 關於喬仲常,歷史上材料不多,《宋史》中亦無傳。間接史料主要有如下幾條:1、南宋鄧椿《畫繼》:「喬仲常,河中人。工雜畫,師龍眠。圍城中思歸,一日作《河中圖》贈邵澤民侍郎,至今藏其家。又有『龍宮散齋』手軸,『山居羅漢』、『淵明聽松風』、『李白捉月』、『玄真子西寒山』、『列子御風』等圖傳於世」。按,「圍城中」應指靖康元年(1126)金兵包圍開封之事,故可知喬氏活動於北宋後期。2、宋樓鑰《攻愧集》:「跋喬仲常《高僧誦經圖》項下雲」:「見國朝畫,則指龍眠,亦不知有喬君也」。3、明朱存理《珊瑚木難》卷四《宋趙子固梅竹詩》後,有南宋咸淳年間人董楷一段題跋:「昔李伯時表弟喬仲常,親受筆法,遂入能品。今喬筆世甚罕見,其貴重殆不減龍眠。」以上史料的重要信息如下:一、喬仲常與李公麟關係特殊:或是其學生(「師龍眠」),或是其「表弟」,但「親受筆法」;二、喬畫與李畫風格相近,遽難區分(「見國朝畫,則指龍眠,亦不知有喬君也」),而價值相當(「其貴重殆不減龍眠」);三、喬畫在南宋時即已「罕見」。

[22] 蘇軾曾為趙令畤專門寫過一篇《趙德麟字說》。參見孔凡禮編:《蘇軾文集》卷十,北京,中華書局,1986年。

[23] 《石渠寶笈初編》卷之五,貯御書房,載《秘殿珠林石渠寶笈合編》,第二卷,第968頁,上海書店影印出版,1988年。

[24] 這裡參考了一位年輕的文獻學學者朋友的意見。他在電子郵件中認為:「姓道罕見,但也有,宋代即有『道大亨』其人。但無論武聖可,還是道聖可,都查不到其人。況且名同字同者頗多,即使查到,亦未能斷定是否其人。如王惲《秋澗集》卷十二有《挽武安道》,但如稱即是其人,亦難信從」。在此謹表示感謝。

[26] 這裡再引用上述年輕學者的意見,以供參考:「另外一則題跋時代就比較難確定。能知道的只是此人肯定不是毛注,因為:一、毛注非武安人。二、『道東齋』可作齋名,但籍貫加齋名加名字的題署方式似罕見。三、如此詳細的題署而偏偏不題姓氏,似未見其例。四、此跋在宣和五年德麟跋之後,而毛注其人可能在宣和五年(1123)以前已經辭世。《宋史·毛注傳》載:『左諫議大夫。張商英為相,言者攻之力,注亦言其無大臣體,然訖以與之交通,罷提舉洞霄宮,居家數歲,卒。建炎末,追復諫議大夫。』雖然未明載其卒年,但張商英為相在大觀四年(1111),毛注居家數歲卒,則似當卒於1120年前。綜上,此跋非毛注作,基本上可以確定。」

[27] 《石渠寶笈初編》卷之五,貯御書房,載《秘殿珠林石渠寶笈合編》,第二卷,上海書店影印出版,1988年,第968頁。

[28] 圖卷上的收藏印鑑除了上述梁師成和梁清標之外,還有:清嘉慶內府「嘉慶御覽之寶」朱文橢圓璽;清宣統內府「無逸齋精鑒璽」朱文長方璽,「宣統鑑賞」朱文璽,「宣統御覽之寶」朱文橢圓璽;近代顧洛阜「顧洛阜」白文印,「漢光閣」朱文印記。

[29] 參見《宋史·梁師成傳》,卷四六八。

[30] 目前,包括謝稚柳、楊仁愷、高居翰、翁萬戈、王克文、萬青力、韓文彬、陳葆真在內的大部分中外學者,都認為該畫為北宋喬仲常所作;但也有一些學者認為此畫可疑,其中最重要者當屬上海學者丁羲元。丁在《喬仲常〈後赤壁賦圖〉辯疑》一文中,就此畫提出了五大懷疑;最終判斷,此卷為摹本,「其原本創作不應早於南宋,而其摹本之年代當在明清之間」。參見丁羲元《喬仲常〈後赤壁賦圖〉辯疑》,載氏著:《國寶鑑讀》,上海人民美術出版社,2005年,第295-311頁。

[31] 現存墨跡根據年代排列,分別為:政和丙申二月十七日《跋李伯時白蓮社圖》(1116),時年52歲;

宣和五年《跋喬仲常畫後赤壁賦圖卷》(1123),時年59歲;紹興二年《跋懷素自敘帖》(1132),時年68歲;

此外,傳世《賜茶帖》無紀年,但風格與紹興二年的《跋懷素自敘帖》相近。

[32] 三個文字證據,前兩個均已有人提出。如翁萬戈提到了「玄」字的避諱問題,見翁萬戈:《美國顧洛阜藏中國歷代書畫名跡精選》,上海人民美術出版社,2009年,第74頁;衣若芬提到了古本中「二道士」的問題,見衣若芬:《談蘇軾〈後赤壁賦〉中所夢道士人數之問題》,載《赤壁漫遊與西園雅集——蘇軾研究論集》,北京:線裝書局,2001年版,第5-25頁。「老泉山人」初為蘇軾之號,南宋之後被混同於蘇軾之父蘇洵之號,亦已為學者王琳祥所指出。見王琳祥:《「老泉山人」是蘇軾而非蘇洵》,黃岡師範學院學報,2006年,第26卷第1期。但把題跋中的「老泉山人」稱謂用於鑑定《後赤壁賦圖》的年代,則發乎筆者己意。

[33] 啟功:《舊題張旭草書古詩帖辨》,載《啟功叢稿》,中華書局,1981年,第99頁。

[34] 郎曄:《經進東坡文集事略》,四部叢刊本(上海涵芬樓借吳興張氏、南海潘氏藏宋刊本景印),卷1。

[35] 參見郎曄:《經進東坡文集事略》,四部叢刊本(上海涵芬樓借吳興張氏、南海潘氏藏宋刊本景印),卷1,郎曄文中附註。

[36] 王琳祥:《「老泉山人」是蘇軾而非蘇洵》,《黃岡師範學院學報》,2006年,第26卷第1期,第10-13頁。

[37] 《石渠寶笈初編》卷之五,貯御書房,載《秘殿珠林石渠寶笈合編》,第二卷,上海書店影印出版,1988年,第968頁。

[38] 《石渠寶笈初編》卷之五,貯御書房,載《秘殿珠林石渠寶笈合編》,第二卷,上海書店影印出版,1988年,第968頁。

[39] 《石渠寶笈初編》卷之五,貯御書房,載《秘殿珠林石渠寶笈合編》,第二卷,上海書店影印出版,1988年,第969頁。

[40] Jerome Silbergeld, Back to the Red Cliff:Reflections on the Narrative Mode in Early Literati Landscape Painting,Ars Orientalis,Vol.25, Chinese Painting,1995,p.22.

[41] 謝柏軻在文中提到了高居翰。Jerome Silbergeld, Back to the Red Cliff:Reflections on the Narrative Mode in Early Literati Landscape Painting,Ars Orientalis,Vol.25, Chinese Painting,1995,p.22.

[42] James Cahill,catalogue entry in Lawrence Sickman et al., Chinese Calligraphy and Painting in the Collection of John M. Crawford,Jr. New York: Pierpont Morgan Library,1962,p.74. Jerome Silbergeld, Back to the Red Cliff:Reflections on the Narrative Mode in Early Literati Landscape Painting,Ars Orientalis,Vol.25, Chinese Painting,1995,p.22.

[43] 關於李公麟的《山莊圖》,學界已有很多研究,其中最充分的研究當屬方聞的學生韓文彬(Robert E. Harrist)於1989年向普林斯頓大學提交的博士論文《學者的山水:李公麟的〈山莊圖〉》(A Scholar’s Landscape: Shan-Chuang T』u By Li Kong-Lin),後以《11世紀中國的繪畫與私人生活:李公麟的山莊》(Painting and Private Life in Eleventh-Century China: Mountain Villa by Li Gonglin)的題,於1998年由普林斯頓大學出版社出版。關於《山莊圖》的很多問題,現在基本上都已經澄清。李公麟的原本已不存,現存台北故宮本、北京故宮本、佛羅倫斯Villa I TATTI的貝倫森本等一系列摹本,據韓文彬的意見,儘管都為南宋摹本,但它們都可以追溯到一個共同來源,即李公麟北宋時期的原作。參見Robert E. Harrist, A Scholar’s Landscape: Shan-Chuang T』u By Li Kong-Lin, A Dissertation Presented To The Princeton University In Candidacy For The Degree Of Doctor Of Philosophy, January 1989, pp.50-99.

[44]現存盧鴻的《草堂十志圖》主要有北京故宮本和台北故宮本。我們所依據的是台北本。許多學者證明,該本是古本的摹本,但在摹本年代上的認定則有所不同。如莊申認為是北宋李公麟的摹本,如韓文彬則認為是南宋摹本。參見莊申:《唐盧鴻草堂十志圖卷考》,載《中國畫史研究續集》,台灣正中書局,1974年版,第一九七頁;Robert E. Harrist, A Scholar’s Landscape: Shan-Chuang T』u By Li Kong-Lin, A Dissertation Presented To The Princeton University In Candidacy For TheDegree Of Doctor Of Philosophy, January 1989, p.232.

[45] 在剛開始從事此項研究時,筆者尚無緣得見此卷。但當稿子即將殺青時,筆者恰巧有緣在佛羅倫斯的Villa I Tatti從事為期三個月的一項研究,考察貝倫森本不期然而然,成為本人此行的副產品。

[46] 周必大:《跋李龍眠〈山莊圖〉》談到「張右丞遠明《雁峰談錄》云:『正本為中貴梁師成取去,今所臨摹,蓋初本也』。」載《周益國文忠公集》卷四十七,並參見陳高華編:《宋遼金畫家史料》,文物出版社,1984年版,第496頁。另據董其昌跋故宮本《山莊圖》所言:「伯時自畫,俱用澄心堂紙,惟臨摹用絹素」,可知「正本」應為絹本,「初本」則為紙本,且紙本為原創之作。

[47] Robert E. Harrist, A Scholar’s Landscape: Shan-Chuang T』u By Li Kong-Lin, A Dissertation Presented To The Princeton University In Candidacy For The Degree Of Doctor Of Philosophy, January 1989, p.87, p.72.

[48] 詳情參見曹婉如等編:《中國古代地圖集:戰國-元》,文物出版社,1999年版,第5頁。

[49] 鄧椿:《畫繼》,「徽宗皇帝」,見盧輔聖等編:《中國書畫全書》第二冊,上海書畫出版社,1993年版,第704頁。

[50] 俞成:《螢雪叢說》,「試畫工形容詩題」,見《叢書集成新編》第八六冊,台灣新文豐出版公司,1984年版,第674頁。

[51] 一條關於喬仲常的文獻透露,喬仲常本人即為經營「藏意」的高手。樓鑰《跋喬仲常〈高僧誦經圖〉》述:

「始予從鄉僧子恂得羅漢摹本,舊有跋云:『姚仲常善畫而不易得,一貴人待之三年,一日欣然,索匹紙為作應真,數日而成,其本已經四摹,固知失真已遠,而筆意尚卓然可觀。眾像之外,人物鬼神山水樹石無不畢備。以琉璃瓶貯藕花,小龜緣茄而上,童子隔瓶注視。末有大蛇橫行水簾中,節節間斷,而意象自全,皆新意也,恨不能見真筆。後又見摹本於蘇卿伯昌家,則已題為龍眠矣。』」這裡的「新意」,即在於「童子隔瓶注視」之「隔」,和「大蛇橫行水簾中,節節間斷,而意象自全」之「藏」,樓鑰據此而斷言「姚仲常」應為「喬仲常」之誤。見《攻愧集》卷七十一,並參見陳高華編:《宋遼金畫家史料》,文物出版社,1984年版,第499頁。

[52] 高居翰:《詩之旅:中國與日本的詩意繪畫》,洪再新、高士明、高昕丹譯,三聯出版社,2012年版,第46頁。

[53] 高居翰:《詩之旅:中國與日本的詩意繪畫》,洪再新、高士明、高昕丹譯,三聯出版社,2012年版,第28頁。

[54] 有必要指出筆者與高居翰的不同:在高居翰那裡,「詩意畫」(poetic painting)更多指他所謂的「沒有詩文的詩意畫」——他的價值傾向也同樣偏向於「詩意畫」中沒有詩文的特徵,因為「繪畫實際上已經形成了自己的詩歌語言」,而這更容易凸顯他所激賞的「職業畫家」的「再現的技巧」;而我則更關注那種繪畫與詩文之間構成張力關係的那一「富於包孕性的瞬間」,更關注詩文的豐富蘊含如何通過挑戰畫家的智力和想像力,創造性地轉化為畫意的這一過程,因此,詩文在畫面中的消失,便成為這一張力關係業已消弭的標誌和結果。我們據此可以清晰地劃分出這種「詩意畫」的早期和晚期,也就是其北宋和南宋階段。相關引文則參見高居翰:《詩之旅:中國與日本的詩意繪畫》,洪再新、高士明、高昕丹譯,三聯出版社,2012年版,第33、47諸頁。

[55] 餘輝在《宋徽宗花鳥畫中的道教意識》一文中,引用鳥類專家指出,宋徽宗在畫《瑞鶴圖》時犯了一個「常識性錯誤」:「丹頂鶴的黑色長羽是長在翅膀外側的」,但卻被宋徽宗「畫在鶴尾上」。但是,把藉助於今天高速攝影技術之助捕捉到的鶴飛翔的真實情況當做常識而苛求古人,似有不妥。當時,包括宋徽宗在內的畫鶴者,其實是追隨了一個悠久的畫鶴傳統,都把黑羽畫在尾部——需要指出,這種處理仍然有觀察作為依據:當鶴在地面行走時,其黑羽即收攏在一起,看上去頗似長在尾巴上。餘輝一文參見陳燮君主編:《翰墨薈萃:細讀美國藏中國五代宋元書畫珍品》,北京大學出版社,2012年,第251頁。

[56] 這一點得益於中央美術學院人文學院圖書館王瑀館員的提醒,在此謹表示感謝。

[57] 高居翰:《隔江山色:元代繪畫(1279-1368)》,宋偉航等譯,生活·讀書·新知三聯書店,2009年版,第33頁。

[58] 把界畫的特徵和書法用筆結合起來,同樣是喬仲常的老師李公麟繪畫的特徵,可見於李公麟唯一可靠的傳世墨跡《孝經圖》中的建築和衣紋畫法。

[59] 見《宣和畫譜》卷七《人物三》, 並參見陳高華編:《宋遼金畫家史料》,文物出版社,1984年版,第453頁。

[61] 見《宣和畫譜》卷七《人物三》, 並參見陳高華編:《宋遼金畫家史料》,文物出版社,1984年版,第452頁。

原載中山大學藝術史研究中心《藝術史研究》2013年刊總第15輯