唐宋時代的墓葬形制和埋葬習俗,在很多地方都是根據當時的堪輿家所規定的制度來安排的,特別是在葬式、隨葬明器、墓地的選擇和墓區的地面建築等方面,與堪輿術的關係極為密切。近年來,全國各地發現的大批的唐宋墓葬,已充分地說明了這個問題。因此,在研究唐宋時代墓葬形制和隨葬明器的過程中,就必須對當時的堪輿術有所了解,以便正確認識墓葬形制中的許多奇特的令人難以理解的現象和遺物。

我國明代以前堪輿家編著的地理葬書,留存至今的已經很少了。《永樂大典》卷八一九九、十九庚、陵字內卻收錄了《大漢原陵秘葬經》(見中華書局1959年影印《永樂大典》第4冊)(以下簡稱《秘葬經》)一書, 這是一部完整無缺的非官修的地理葬書。書中記載了很多的古代葬俗,對我們研究當時的墓葬形制,有很重要的參考價值。現僅就與考古關係比較密切的「明器神煞」(指隨葬明器和與陰陽迷信有關的遺物)與「墓儀」(指墓區的地面建築和平面布置)制度等部分,結合其他文獻與考古資料,試為解釋和復原考古發現中的若干情況。

《秘葬經》一書除《永樂大典》收錄外,很少流傳,亦未被人所注意。為了引用和敘述的方便,先將《秘葬經》的內容篇目、作者和成書的時代,略作說明。

《秘葬經》序云:

昔因遇樓敬先生,傳授余陰陽書三本,余誦習日久,其用甚驗。……頃余因暇日,述斯文五十四篇,分為十卷。備陳奧旨直說,內為萬代之樞機,作後人之明鏡。吉凶徵驗,祥(詳)究皆知。官祿貧窮,三陽內顯,子孫多少,高低興旺。造化修展,但憑八卦為基。立冢安墳,須藉來山去水。擇地斬草,冢穴高深,喪庭門陌,化墳曲路,碑碣旒旐,車轝棺槨,八等葬法,十吉地勢,尋骨擇師,營應葬之事,法式無不畢陳矣。

根據序文得知,《秘葬經》原分十卷,然《大典》收錄時,失記卷次。序文說有五十四篇,但目錄及正文皆五十篇,其篇目如下:

選墳地法篇 相山崗法篇 辨風水法篇 四方定正法篇 定五姓法篇 擇葬年法篇 擇葬月法篇 擇葬日法篇 擇時下事篇 凶葬法篇 置明堂法篇 擇神道路篇 擇三要法篇 擇五姓利路篇 辨古道吉凶 辨古丘墓吉凶 辨阡陌步數吉凶 辨塋墳零步 擇內外冢行喪 六甲開三閉九 八卦開四閉十八 擇斬草法 造棺槨法 擇開故墓 辨八葬法 辨四等擘穴法 穿地得物 冥婚儀禮 擇送葬法 發引地靈 辨煙神曲路 辨孝義制 辨設置廚帳 辨下事時應候 辨掩閉骨殖 辨旒旐法 車轝儀制 占風雲氣 應此吉凶法 盟器神殺碑碣墓儀法 墳台穴尺寸 擇射墓法 擇白埋小殯 擇殃殺所篇 擇師法篇 擇用事篇 射白埋墓定陰陽人 覆古墳冢篇 不見骨殖篇

正文五十篇之後,附「望空觀墳法」十二句,不見於目錄。全書之中,對我們參考價值最大的是《盟器神煞篇》和《碑碣墓儀法篇》,其他如《辨塋墳零步法篇》、《造棺槨法篇》、《辨八葬法篇》、《辨掩閉骨殖篇》、《車轝儀制篇》、《墳台穴尺寸法篇》等,也都對我們了解古代喪葬習俗有所幫助。

此書在《大典》以前不見著錄。《大典》收錄以後,首次著錄的是《文淵閣書目》(《讀盛齋叢書》本)。按文淵閣所著錄的書籍,為明永樂十九年自南京取來之書,多宋元舊本。《書目》卷一五列字號第一櫥內有《原陵秘葬經》兩部兩冊,皆缺。由此可知,《大典》收錄前,此書尚不止存有一部,內府即藏有兩部。然至明正統六年(公元1441年)楊士奇等清點內府藏書時,則兩部皆缺。時距《大典》收錄此書不過三十餘年。其後,四庫開館時,始據《大典》重為著錄。《四庫全書總目提要》卷一一一子部二一術數類存目二:

漢原陵秘葬經十卷 永樂大典本 不著撰人名氏。前有自序。……蓋術家所依託。所云樓敬先生,豈假名於婁敬而其姓誤加木旁歟?

《提要》僅指出此書為「術家所依託」,且「假名於婁敬」。至於作者和成書的時代,《提要》都未作說明。其實,作者在書的最後是署了名的。《秘葬經》最末一篇《不見骨殖法篇》之末有云:「謹依聖古之書造終,地理陰陽人張景文。」所以《秘葬經》的作者是地理陰陽人張景文,他的生平事跡已無可考。至於書名冠以「大漢」,則因為是假託授自婁敬之故。

此書明以前既不見著錄,而明初卻收入《大典》,這就表明成書的時代可能是在金元時期。按「《大典》備收元以前地理之書」(《四庫全書總目提要》卷一一子部二一術數類存目二,《玉尺經》提要),自卷一四二〇九至一四二六九皆為相地之書,並有相地書目(見《永樂大典目錄》,《連筠簃叢書》本)。《秘葬經》雖入陵字韻內,然內容則屬陰陽地理之類。故此從未著錄而又行於當時的《秘葬經》亦被收入,是很合情理的。

與《秘葬經》相類的宋元時代的陰陽地理書,留存至今的尚有《重校正地理新書》(北京圖書館藏清影抄金明昌間平陽張謙刻本。又北京大學圖書館藏有木犀軒李氏舊藏元覆金本。關於《地理新書》在考古學上的價值,可參閱宿白《白沙宋墓》3頁注[8]及頁81-83「三墓的關係」—節)及《塋原總錄》(北京圖書館藏元刻本。此書《文淵閣書目》著錄,見卷十五列字號第一櫥內,並註明「一部一冊,闕」。又:《寶文堂書目》亦曾著錄)。《地理新書》為北宋仁宗時王洙等奉敕撰,是當時的地理官書。金明昌間張謙的重校正圖解本,關於相地及喪葬部分的篇目和內容,有很多地方與《秘葬經》相合,但繁簡各有不同。《秘葬經》中屢次提到的「劉啟明問先生曰」之劉啟明,亦見於《重校正地理新書》。該書卷二《宅居地形》、《形氣吉凶》,卷四《水勢吉凶》諸條中即引用了劉啟明之說。按劉啟明為宋代占卜家,《宋史•藝文志》五行類曾著錄劉啟明的著作八種(劉啟明的八種著作為:《雲氣測候賦》一卷,《定風占詩》三卷,《風角五音占》一卷,《日月暈圖經》二卷,《占候雲雨賦》一卷,《風雲關鏁秘訣》一卷,《雲氣形象玄占》三卷,《天地照耀占》一卷。又《崇文總目》有劉啟明《占候雲雨賦式》一書,據此,則劉啟明當為北宋時人)。劉啟明之說,不見於明清諸陰陽地理書,其著作亦久佚,然在金元時期卻極流行,故《秘葬經》中亦屢次提及。

北京圖書館所藏之元刻本《塋原總錄》,僅殘存卷一至卷五,由其殘存五卷的篇目來看,大體上亦與《秘葬經》相類。所以,從內容上也可以證明,《秘葬經》的成書時代是在金元時期。

但是,不論《重校正地理新書》或《塋原總錄》內,都沒有《秘葬經》中所獨有的《盟器神煞篇》和《碑碣墓儀法篇》。這就是《秘葬經》能夠引起我們特別注意的緣故。

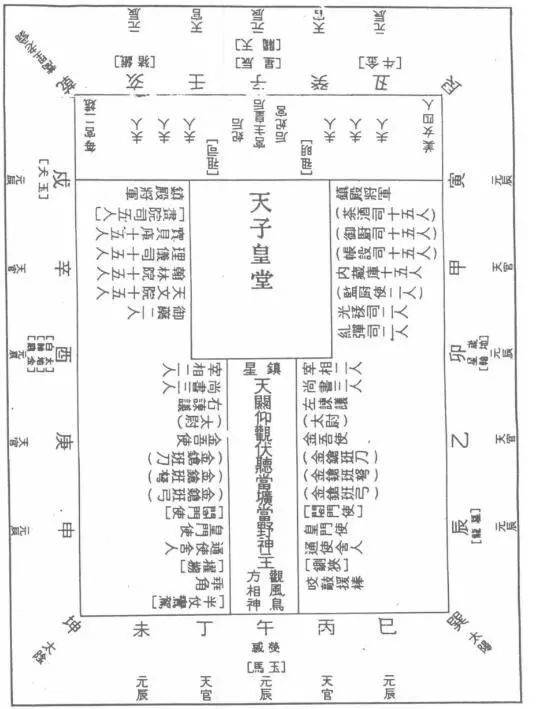

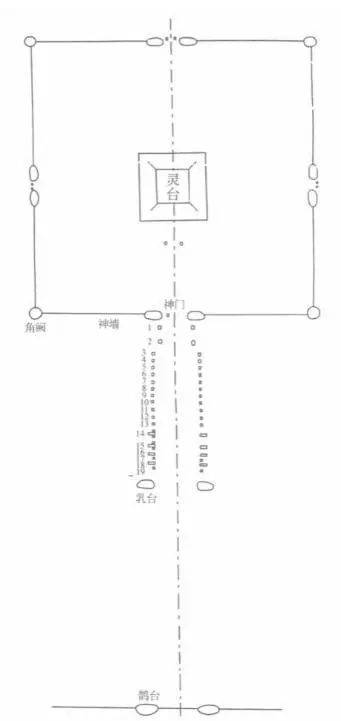

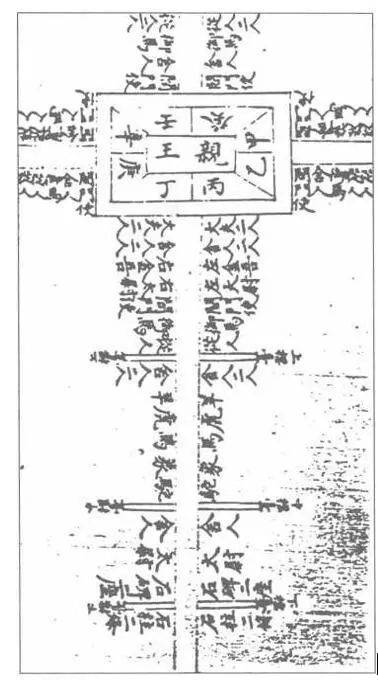

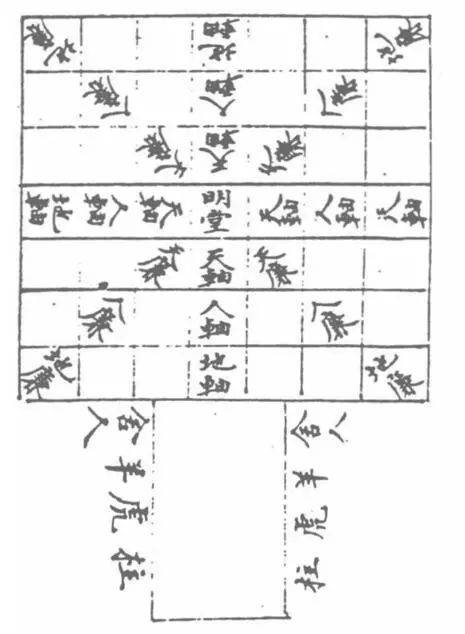

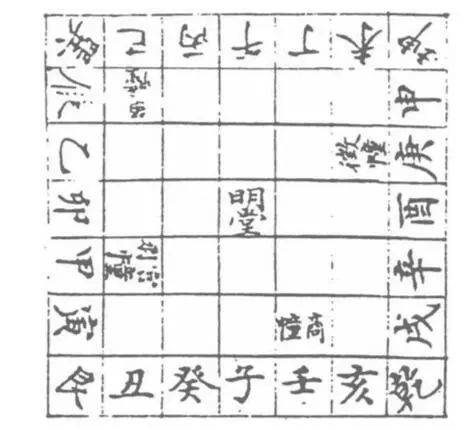

《盟器神煞篇》詳細地記載了天子、親王、公侯卿相及大夫以下至庶人墓葬中的各種明器,不但記錄了明器的名稱、尺寸和位置,並且附有明器排列方位的示意圖(《秘葬經》正文與方位圖所記的明器,各有繁省,兩者互補,始得其全部明器之數。文中的方位圖,是依原圖並參照正文而重繪者)。其記天子陵墓中所用的明器(圖一):

天子山陵用盟器神煞法 十二天官將相,本形,長三尺三寸,合三十三天也。十二元辰,本相,長三尺,合三才,按於十二方位上。五方五呼相將,各著五方衣,長三尺五寸,安五方。二十八宿,本形,長三尺二寸,合三才二儀也。歲星長三尺,安東方。太白星長四尺,安墓西界。熒惑長三尺二寸,安南方。辰星長三尺二寸,安北方。鎮星長三尺五寸,安墓心。天關二個,長四尺,安南北;地軸二個,長四尺,安東西界,各似本相也。仰觀伏聽,長四尺三寸,安埏道中。祖司祖明,長三尺,安後堂。四宰相、六尚書、二諫議、二金吾,各長三尺五寸,棺前面依次兩下排之。墓門口安閣門使二人、皇門使二人、通使舍人二個,各長三尺五寸,各披金銀甲,執金銀槍,兩行排之。糺彈司二人,各長三尺五寸。光祿司五人,內藏庫五人,各長三尺三寸。棺西御藥二人,天文院一十五人,翰林院十五人,理儀司十五人,寶貝庫十五人,畫院司五人,各長三尺三寸。棺後鎮殿將軍二人,各長三尺九寸。後宮安三十六宮,安皇后夫人,各長三尺五寸。每一宮宮娥美女四個,各長二尺九寸。埏道口安當壙當野二人,長三尺五寸。墓龍九尺長,安辰地。玉馬長五尺,高二尺,安午地。金牛長四尺,安醜地。鐵豬重二佰斤,安亥地。墓堂東南角安太陽星,圓二尺四寸。西南角安太陰星,圓二尺四寸。蒿里老翁長五尺九寸,安西北角。五方五帝,長五尺五寸,鎮五方界。金雞長二尺二寸,安於酉地。玉犬一隻,長二尺二寸,安戌地。方相長三尺五寸,五彩結之,有四眼,手秉扽杈。觀風鳥一個,長三尺。凶神王人,長三尺三寸。諸司使執弩一張,箭一隻,臨下事閉墓時射凶神王心,射著吉,墓內走三遭吉。乖角長三尺。咬敲援棒長三尺。擢搠長三尺。鍘狹長三尺三寸。用檀木刻成半仗鸞駕,依次排之。已上天子用之吉。

圖一 天子皇堂明器神煞方位圖

圖中加的是圖中有文中沒有的,加[ ]號的是文中有而圖中沒有的,圖二至四同此例

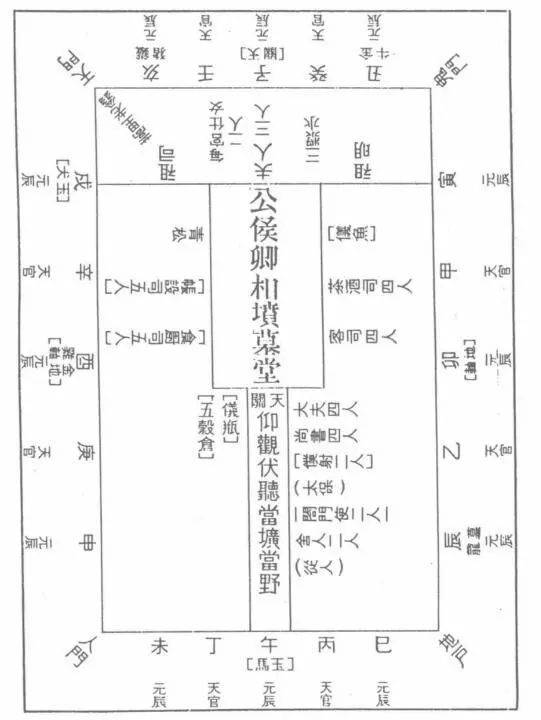

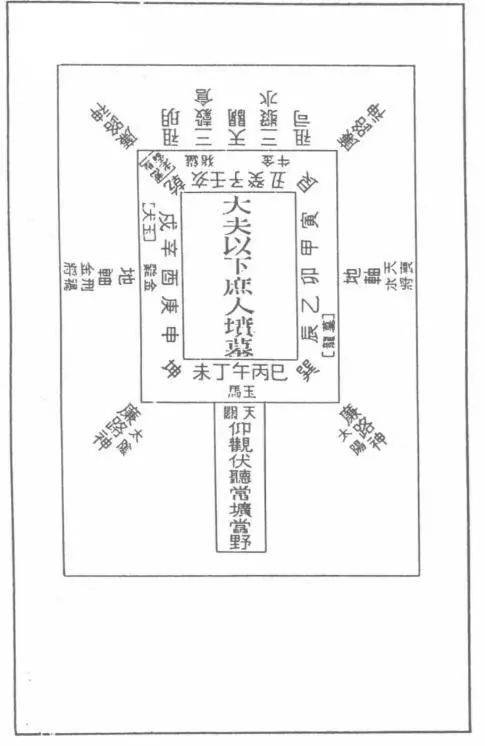

自親王以下至公侯卿相墓中的明器,按照等級的不同,不但種類逐漸減少,同時,明器的數目也在遞減(圖二、圖三)。另一方面,也出現了一些新的明器,如公侯卿相墓中以「五精石鎮五方折五星」。「棺東安儀魚,長二尺三寸。西北安青松,長二尺三寸。棺南安儀瓶,高一尺九寸。正南偏西安五穀倉,高二尺二寸。」在棺後則安「三漿水」。明器的尺寸,亦逐有遞減。大夫以下至庶人墓中的明器(圖四)為:

十二元辰,長一尺二寸,安十二方位。五呼將,長一尺二寸。鎮墓五方五精石,鎮五方。祖司祖明,長一尺二寸,安棺後。仰觀伏聽,長一尺二寸,安埏道中。當壙當野長一尺二寸。五穀倉一尺二寸。三漿水高九寸,安棺頭。金雞高一尺二寸,安酉地。玉犬長二尺九寸,高一尺,安戌地。蒿里老公,長一尺五寸,安堂西北角。天關二個,長一尺二寸,安堂南(原誤為西,今改正)北界上。地軸二個,長一尺二寸,安堂東西界上。天喪刑禍一對,長二尺,安墓。墓龍長三尺,高一尺二寸,安辰地。金牛長二尺,高一尺二寸,安醜地。玉馬高一尺,安午地。鐵豬重三十斤,安亥地。四廉路神,長一尺九寸,安四(原誤為西,今改正)角。以上皆大夫庶人用之吉。

《秘葬經》所記的各種明器,已簡述如上。目前的問題是,我們不僅要知道什麼等級的人應放那些明器,而且要根據《秘葬經》所記的來復原一些考古發掘品的名稱(因為有些遺物原來是有自己的名稱的,但今天我們已不甚清楚了。),從而更確切地來研究這些遺物在當時的使用意義。

必須指出,在我們利用《秘葬經》的材料來對一些發掘品進行對比時,要充分注意到各地葬俗的地域性及其在不同時代的差異。另外,宋元時代正是木明器和紙明器盛行的時期,這些不易留存的明器,也給我們的工作帶來了很多困難。現就個人所見,試釋以下十四事。

圖二 親王墳堂明器神煞方位圖

圖三 公侯卿相墳墓堂明器神煞方位圖

圖四 大夫以下至庶人墳墓明器神煞方位圖

圖五 成都跳蹬河宋墓墓門內的當壙、當野

(一)當壙、當野

《秘葬經》記自天子至庶人的墓中,皆有當壙、當野,置於埏道口。王去非同志根據《大唐六典》、《通典》和《大唐開元禮》的記載,認為唐代明器中的四神,即指當壙、當野、祖明、地軸,並推測當壙、當野為二鎮墓俑(亦稱「天王俑」或「武士俑」),祖明、地軸為二鎮墓獸(王去非)。《秘葬經》中所記的方位,證實了當壙、當野為二鎮墓俑的這種推測。當壙為人形,似無可懷疑(《太平廣記》北京文友堂1934年影印談刻本)卷三七三「蔡四」條(引自《廣異記》):「潁陽蔡四者,文詞之士也。天寶初,家於陳留之浚儀。(有鬼設齋)……遙見帳幕僧徒極盛,家人並誦咒前逼之,見鬼遑遽紛披,知其懼人,乃益前進。既至,翕然而散。其王大者與侶徒十餘人北行,蔡氏隨之,可五六里,至一墓林乃沒,記其所而還。明與家人往視之,是一廢墓中有盟器數十,當壙者最大,額上作王字。蔡曰:斯其大王乎?積火焚之,其鬼遂絕。」由此可證,當壙應作人形)。四川成都跳蹬河宋墓的墓門兩旁,正放置著兩個武士裝束的陶俑(圖五)(劉志遠、堅石)。王家祐同志認為這種陶俑,「實際上就是方相的演變形態」。但是,《秘葬經》所記方相的形狀(詳見「方相」條)與此不合,所以,這兩個武士俑還是當壙、當野(四川宋墓中有所謂「壽神」者,《東坡志林》卷七:「詩云:谷則異室,死則同穴。古今之葬,皆為一室,獨蜀人為一墳而異藏,其間為通道,高不及肩,廣不容人。生者之室,謂之壽堂;以偶人被甲軌戈,謂之壽神以守之。而以石瓮塞其通道,既死而葬則去之。」(《稗海》本,五卷本《東坡志林》無此條。)但是,這裡所說的壽神,是置於壽堂(生壙)內的,不是現在發現的武士俑。又唐代之當壙、當野在宋以後亦可能為《秘葬經》中之「閣門使」等所代替,如南唐二陵和貴州遵義宋墓石墓門上所刻的武士像。惟此種演變關係,目前尚不甚清楚)。它和唐代當壙、當野的形式,仍相去未遠。

(二)祖司祖明、天關地軸

祖明、地軸在唐代既為四神,然唐代以後的墓中卻不見此種形式的鎮墓獸。根據文獻記載,與此相類的明器,時代愈晚愈有增加,唐、宋、金元的不同情況如下表:

這種時代愈晚明器愈增加的情況,也說明《秘葬經》的成書時代是較晩的。但祖司、祖明、天關、地軸在宋元墓中究系何種明器,則未敢臆測。

(三)方相

考證方相的文章已經很多,並且有人認為方相就是魏晉南北朝墓中出土的武士俑(小林市太郎《漢唐古俗と明器土偶》,此書誤將晉墓中的武士俑列為漢俑),這種意見大有可商榷之處。方相外形的特點是手持矛戟,瞋目恐怖(《太平廣記》卷三七二「桓彥范」條(引自《廣異記》):「扶陽王桓彥范……常與諸客遊俠,飲於荒澤中,日暮……大醉,遂臥澤中。二更後,忽有一物長丈余,大十圍,手持矛戟,瞋目大喚,直來趨范。……范有膽力,乃奮起叫呼,張舉而前,其物乃返走。遇一大柳樹,范手斷一枝,持以擊之,其聲策策如中虛物,數下乃匍匐而走。范逐之愈急,因入古壙中。洎明就視,乃是一敗方相焉。」);其次,唐代方相已多用荊或竹編制(《太平廣記》卷三七一「竇不疑」條(引自《紀聞》):「武德功臣孫竇不疑為中郎將,告老歸家。家在太原,宅於北郭陽曲縣。不疑為人勇有膽力。……太原城東北數里,常有道鬼,身長二丈,每陰雨昏黑後多出,人見之或怖而死。……不疑既至魅所,鬼正出行,不疑逐而射之,鬼被箭走。……明日往尋,所射岸下,得一方相,身則編荊也,今京中方相編竹,太原無竹,用荊作之。」)。這些記載都與魏晉南北朝墓中的武士俑不合,所以,也就不可能是方相。《秘葬經》中所記的方相,是「五彩結之,有四眼,手秉扽杈」。且自公侯卿相以下的墓中,均不放置。目前發掘的皇帝及親王的陵墓中,皆未見有類似方相形狀的俑,可能因為多用荊竹編制早已腐朽了的緣故。

(四)觀風鳥

觀風鳥,據《秘葬經》所記它在天子和親王的陵墓中是與方相神並排的。但是,在唐代的文獻和《宋會要輯稿》中卻只見方相,而無觀風鳥。已經發掘的唐墓和南唐二陵中也未發現有作鳥形的俑。因疑此種明器的出現或者較晚。既名曰鳥,必作鳥形。四川宋墓中曾發現有鳥形明器,皆作人首鳥身狀(圖六)(劉志遠、堅石《川西的小型宋墓》;陳建中《成都市郊的宋墓》。文中皆稱其為人首雞身俑),是否為觀風鳥,尚待確證。

圖六 成都市郊宋墓出土的觀風鳥

(五)仰觀伏聽

《秘葬經》記自天子至庶人墓中,在當壙、當野之後皆置仰觀、伏聽。《宋會要輯稿》禮二九之二〇-二一記宋真宗永定陵內明器亦有仰觀、伏聽。四川成都跳蹬河宋墓中有所謂「伏俑」,身平伏地下,昂首觀望(劉志遠、堅石《川西的小型宋墓》)。四川廣漢宋墓中亦發現綠黃釉「伏俑」,身平臥,兩肘支地,歪首作伏聽狀。我認為這兩個俑是有仰觀和伏聽的可能。

(六)關於南唐二陵出土的俑的身份

南唐二陵共發現男女陶俑190件(這都是可以看出全形的,碎塊不計算在內),李昇陵出土138件,李璟陵出土54件。這些俑都代表著什麼身份呢?報告中曾與《大唐六典》內所記的唐代宮廷人員作了比較,將女俑分為四種,男俑分為五種(十二時俑不在內)。我們首先應該承認,墓中殉入的明器,雖然是模仿著人們的生活,但它卻又和人間有所不同。所以,《大唐六典》所記的唐代宮廷人員和南唐二陵的俑之間,還有一定的差別。唐代文獻中沒有發現記天子葬儀的資料,但宋代卻有記載。《宋會要輯稿》禮二九之二〇-二一所記宋太宗永熙陵和宋真宗永定陵的明器如下:

少府監言:檢會永熙陵法物,比永昌陵凶仗又增闢惡車、重車、象生輦、逍遙子各一,刻木殿直供奉各五十人,控鶴官、馬步軍隊各五百人,六尚內人各十人,音聲隊、白幕象生器物五十床,椅二十副,駝馬各三十,羊群五,茶藏、食藏、屏風、掩障、神御帳、宮城、園苑各一,今請如永熙陵修制,從之。(永定陵)又添造涼車、氈帳、引駕象、大輦各一。瓷甒添七,瓦甒添十四,紗幪大小四百五十,聚蓋青黃各十,從物白藤擔子、駕頭、扇筤各一,供奉官、殿直各五十人,六尚內人四十人,內弟子、控鶴官、殿侍、當從物及下茶酒者、鈞容及西第二班執樂者、帶甲馬步軍各二百人,入內院子三十人,金甲將軍二人,五坊三十人,翰林、御廚、儀鑾司、祇候庫、武德司、親事官、內六班各五十人,清道四人,御馬二十匹,散馬五十匹、帶甲馬二匹、並鞍轡、控鶴官,駝百頭,羊五圈,圈百口,果子雜花各二十株,金銀器物各一輿,金銀酒器各五十,食奩二十副,兀子一十副,酒瓮二十副,茶擔四副,龍床、踏床各二,仰觀、伏聽、清道、蒿里老人、鯢魚各一,招幡子六十,贈作五十輿,衣服三百五十輿,琴院各六事,棋局二副。又內出大小御侍十人,未漆椅桌各十,逍遙子、平頭輦各一,並赴陵下。

宋太宗死於至道三年(公元997年),上距李昇欽陵(建於公元943年)五十四年、李璟順陵(建於公元962年)三十五年。宋真宗死於乾興元年(公元1022年),上距欽陵七十九年、順陵六十年。《大唐六典》為唐開元二十七年(公元739年)注就,它不是專記陵中葬儀的,雖然南唐在許多制度方面是仿照唐制的,但《大唐六典》和南唐二陵畢竟相差了二百餘年。故以《宋會要輯稿》所記的永熙陵和永定陵葬儀來研究南唐二陵的俑,較據《大唐六典》更為相近。但《宋會要輯稿》所記,仍失之於簡,《秘葬經》的時代雖更晚一些,可是在某些地方,特別是在明器排列的位置方面,又補充了《宋會要輯稿》的不足。

根據《宋會要輯稿》和《秘葬經》的記載,南唐二陵的俑的身份大致如下:

(一)女俑:第一種,如報告所說的,是屬於嬪妃一類的人物。第二種,代表著每宮的夫人,也就是報告中所說的「貴婦人」。第三種是美女與宮娥。第四種為舞姬。

(二)男俑:男俑中除六尚內人(相當於《秘葬經》中的各司、庫、院諸人)外,還應有宰相、尚書、諫議、太尉、金吾、皇門使、通使(事)舍人等一類的官員。另外,還有供奉內廷的伶人和舞人,也就是《宋會要輯稿》中的「鈞容及西第二班執樂者」。報告中的長須俑(第三種)、宿衛人員(第四種)和十二時俑,不包括在上述的官員之內(詳見「蒿里老公」及「鎮殿將軍」條)。

可見二陵中女俑的身份是比較明確的。男俑則比較複雜,特別是原來俑的手上所持的物件均大部殘失,這就更不容易辨別出他們的職務。

從南唐二陵的俑和《宋會要輯稿》中所記的明器,來和《秘葬經》對比之後,我們就可以發現,《秘葬經》的成書時代雖然較晚,但它的師承淵源,可能上溯到唐。所以,它在某些地方還保存了一些唐宋時代的喪葬舊制。

(七)蒿里老公

古人所謂蒿里者,乃指人死後靈魂所歸之處也,故墓中置蒿里老公(翁)。北宋時又稱蒿里老人,《宋會要輯稿》禮二九之二〇-二一記永定陵中明器,即有蒿里老人。《秘葬經》中記天子至庶人墓中的西北角,均置蒿里老公。南唐李昇陵的後室曾發現一件頭戴風帽,臉上有皺紋,頷下有長須,身穿圓領長袍,兩手交叉於胸前的老人俑(圖七)。此俑在李昇陵出土的陶俑中是比較特殊的,它和其他作官吏裝束的男俑絕不相類,應是《秘葬經》中的蒿里老公或宋永定陵中的蒿里老人。又,李璟陵的後室亦出有此種陶俑,已殘(李璟陵後室共出兩件,均殘,其一尚存上半身,作籠袖拱手狀)。

圖七 南唐李昇陵出土的蒿里老公

(八)鎮殿將軍

《秘葬經》記天子和親王的棺後有鎮殿將軍二人。南唐李昇、李璟陵的後室,各岀身披甲冑,一執圭形盾,一執圓形盾的武士俑兩個(圖八)。後室正是棺床所在,與《秘葬經》所說鎮殿將軍的方位相合,所以它們應是鎮殿將軍。按《宋會要輯稿》禮二九之二〇-二一記永定陵明器中,有金甲將軍二人,應與《秘葬經》中的鎮殿將軍意義相同。

圖八 南唐李昇陵出土的鎮殿將軍

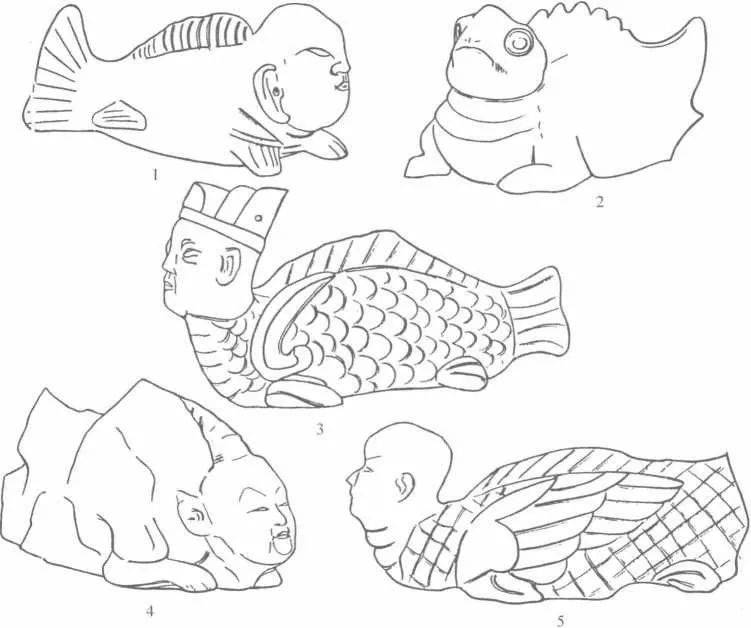

(九)儀魚

《秘葬經》記公侯卿相墓中於棺東安儀魚,疑即《宋會要輯稿》禮二九之二〇-二一記永定陵明器中之鯢魚。唐墓中多發現魚形俑,如山西長治北石槽唐墓中發現的獸首魚身、前有兩蹄的俑或人首魚身俑(圖九,2),調露元年(公元679年)王深墓中發現的人首魚身下有四足的俑(圖九,4),這種形象是很接近鯢魚的傳說的(段成式《酉陽雜俎》(四部叢刊初編本)前集卷十七:「鯢魚如鯰,四足長尾,……聲如小兒。」)。南唐二陵中共發現13件人首魚身俑,有的戴道冠狀帽,頸下刻魚鱗,脊骨突出,兩邊各有一鰭(圖九,3);有的光頭不戴帽,兩側有顯著的魚翅(圖九,5)。這和山西唐墓的人首魚身俑大體相同。人首魚身俑一直到北宋墓中還有發現,江西彭澤慶曆七年(公元1047年)劉宗墓中就發現了兩件,一作魚形,一作人首魚身形(圖九,1),分別置於墓室左右的壁龕中。此種人首魚身俑極有可能是永定陵中的「鯢魚」或《秘葬經》中的「儀魚」。

圖九 儀魚

1.江西彭澤宋劉宗墓出土 2.山西長治北石槽2號墓岀土 3.南唐李昇陵出土

4.山西長治唐王深墓出土 5.南唐李璟陵出土

(十)金牛鐵豬

唐宋墓中時常發現鐵牛、鐵豬,皆為壓勝之物(參看《白沙宋墓》頁46,注[96])。劉肅《大唐新語》(《稗海》本)卷十三「紀異」條:

開元十五年(公元727年)正月,集賢學士徐堅請假往京兆,葬其妻岑氏,問兆域之制於張說,說曰:「……長安、神龍之際,有黃州僧泓者,能通鬼神之意,而以事參之。仆常聞其言,猶記其要。墓欲深而狹,深者取其幽,狹者取其固。平地之下,一丈二尺為土界,又一丈二尺為水界,各有龍守之。土龍六年而一暴,水龍十二年而一暴,當其隧者,神道不安,故深二丈四尺之下,可設窀穸。……鑄鐵為牛豕之狀,可以御二龍。……僧泓之說如此,皆前賢所未達也。」

《秘葬經》記金牛安醜地,鐵豬安亥地,以此方位度之,當在墓室的東北及西北部。四川成都前蜀王建墓內的鐵牛、鐵豬,卻安在石棺床南邊的東西兩角,與《秘葬經》之方位不合。元墓中安置金牛、鐵豬的情況更為普遍,安慶發現的大德九年(公元1305 年)的范文虎墓,即出鐵牛、鐵豬各一隻。牛、豬也有的用銅鑄的,所以《秘葬經》記牛為「金牛」;西安曲江村至元二年(公元1265年)段繼榮墓的甬道口兩側即放著銅牛、銅豬。也有的改為陶豬、陶牛,如西安玉祥門外的元墓。

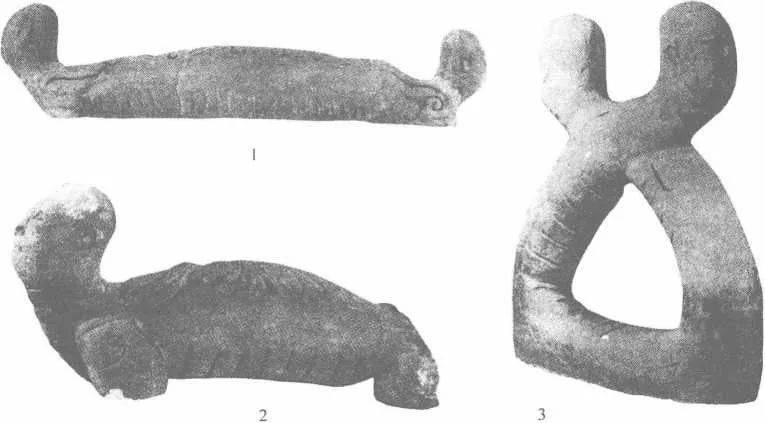

(十一)墓龍

南唐二陵中發現過三件人首龍身的俑,李昇陵後室出1件,李璟陵前室出2件,有的是兩人首共一龍身(圖一〇,1),有的是兩人首共一龍身而繞成「8」字狀(圖一〇,3)。山西長治的唐墓中也發現有與此類似的俑(本書頁193注[4]、頁194注[1])。這種人首龍身的俑可能是《秘葬經》中所記的自天子至庶人墓中的墓龍。西安玉祥門外發現的元墓中曾岀陶龍一條,長20厘米,身上有鱗,作直蹲狀,這完全可以肯定是《秘葬經》中所說的墓龍。

圖一〇 南唐李昇、李璟陵出土的墓龍

(十二)凶神王人

《秘葬經》記天子陵墓中有凶神王人,並於「臨下事閉墓時,射凶神王心」,此所謂凶神王人究作何種形狀?頗難臆測。近年發現的唐宋墓中的俑,有於帽上刻王字的,如福建福州南郊唐墓中的十二時俑,南唐李昇陵中亦發現一件冠上刻王字的男俑,前引《太平廣記》卷三七二「蔡四」條中記當壙的額上亦有王字(《太平廣記》(北京文友堂1934年彩印談刻本)卷三七三「蔡四」條(引自《廣異記》):「潁陽蔡四者,文詞之士也。天寶初,家於陳留之浚儀。(有鬼設齋)……遙見帳幕僧徒極盛,家人並誦咒前逼之,見鬼遑遽紛披,知其懼人,乃益前進。既至,翕然而散。其王大者與侶徒十餘人北行,蔡氏隨之,可五六里,至一墓林乃沒,記其所而還。明與家人往視之,是一廢墓中有盟器數十,當壙者最大,額上作王字。蔡曰:斯其大王乎?積火焚之,其鬼遂絕。」)。但這些俑似乎都不是《秘葬經》所說的凶神王人。不過,從這裡我們也可以得到一點啟示,即刻王字的俑不是一般的官吏或仆侍俑。

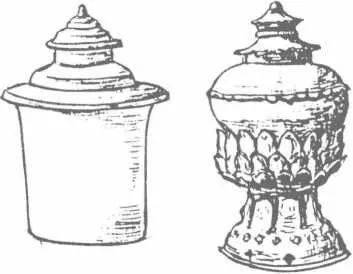

(十三)五穀倉和三漿水

古人墓中以明器盛穀物及醴酒隨葬,是很早的事情(參見陳公柔《士喪禮、既夕禮中所記載的喪葬制度》),皆為致奠之意。隨著時代的不同,致奠的意義也都有了新的解釋,致奠用的器物也在隨時變化。《秘葬經》記公侯卿相和大夫庶人的墓中均安五穀倉與三漿水,五穀倉與三漿水即是裝穀物和漿水之類的明器。盛三漿水的器物,疑即宋、遼、金墓中時常發現的小口大腹瓶。此種類型的高瓶,是當時我國北方自河南以北,包括今河南、陝西、山西、河北乃至東北、內蒙一帶民間流行的一種器物,最近在江蘇宋墓中亦有發現。瓷胎者有白釉黑花的,江蘇並出有影青的,俗稱梅瓶或花瓶。缸胎者多出於河北、內蒙,俗稱雞腿壇。皆為盛酒之物。根據文獻得知,當時這種瓶是叫作「經瓶」的(見《白沙宋墓》頁31,注[40])。活人用來盛酒,墓中發現的亦必為盛漿水之器。五穀倉在近年各地發現的唐宋墓中也時有發現,如河南陝縣劉家渠唐墓發現過盛穀物的小陶瓶,甘肅隴西宋墓中發現過盛糜、谷、蕎麥等穀物的彩繪帶蓮花座的陶罐(圖一一,2),山西稷山元代初年墓中發現過裝黍子、板豆、穀子等糧食的小陶罐,西安元墓中發現的帶蓋圓形陶倉(圖一一,1)等,這些陶瓶、陶罐或陶倉都應是當時的五穀倉。由於時代和地區的不同,五穀倉的形式也並不是固定的。唐代還有用五穀袋和熟食瓶下葬的,敦煌發現的晚唐寫本《雜抄》云:

食瓶五穀轝誰作?昔伯夷叔齊兄弟,相讓位與周公,見武王伐紂為不義,隱首陽山,恥食周粟,豈不我草乎?夷齊並草不食,遂(餓)死於首陽山。載屍還鄉時,恐魂靈飢,即設熟食瓶、五穀袋引魂。今葬用之禮。(《雜抄》原件已為伯希和竊去,現存法國巴黎國家圖書館,編號為伯2721。劉復《敦煌掇瑣》曾節錄之,然未載此條。今據北京圖書館藏原件照片抄錄。《雜抄》一名《珠玉抄》,二名《益智文》,三名《隨身寶》,卷尾又題名《珠玉新鈔》。張政烺《敦煌寫本雜抄跋》(載《周叔弢先生六十生日論文集》)謂此雜抄即唐宋時人所謂《何論》者。關於此書的內容還可參考周一良《敦煌寫本雜鈔考》(載《燕京學報》35期)或王重民《敦煌古籍敘錄》)

圖一一五穀倉

1.西安玉祥門外元墓出土 2.甘肅隴西宋墓出土

此說雖不足信,然頗可代表當時人們安設此種明器的心理。這種在墓內放置熟食罐或糧罐的習俗,在某些地區,一直到近代還甚流行(參見鄭德坤、沈維均《中國明器》)。

(十四)五方五精石

鎮墓之文,自漢代以來即有之,如東漢之朱書鎮墓罐等。羅振玉《石交錄》(《貞松老人遺稿甲集》)卷一,記有東漢熹平二年鎮墓石,中有五方五帝之辭,雖然它所表示的意義和唐以後的鎮墓石不盡相同,但是可以說明,墓中置鎮石的習俗,是相當久遠的。陝西咸陽縣博物館存有唐景龍元年(公元707年)武三思鎮墓石一方(武三思之鎮墓石,式如墓誌,正方形,每邊長0.56米。蓋曰:「大唐景龍元年歲次丁未十一月乙未朔八日壬寅謹為梁王鎮。」共五行,行五字。石之上半為符籙字十一行,前十行行六字,末行四字,共六十四字。下半為楷書十八行,行八字。見李子春《唐武三思之鎮墓石》,《人文雜誌》1958年2期,頁109),此石原有五塊,此塊為南方三炁丹天文。西安南郊龐留村唐至德三年(公元758年)下葬的壽王第六女清源縣主墓的墓道內,發現了五合鎮墓石,各以青、白、赤、黑、黃代表東、西、南、北、中五方五帝(今錄其「靈寶赤帝三炁天文」的全文如下:「南方三炁丹天承元始符命告下南方無極世界土府神鄉諸靈官今有清源縣主滅度五仙托屍大陰今於咸寧縣洪源鄉少陵原安宮立室庇形后土明承正法安慰撫恤赤靈哺飴三炁丹池精光充溢練飾形骸骨芳肉香億劫不滅南嶽霍山明開長夜九幽之府出清源縣主魂神沐浴冠帶遷上南宮供給衣食長在光明魔無干犯一切神靈侍衛安鎮如元始明真舊典女青文。」)。鎮文的辭句與武三思墓中發現的基本相同。按此種鎮墓石皆出自當時道家的《太上靈寶洞玄滅度五練生屍經》中的「安靈鎮神」天文。敦煌發現的《太上靈寶洞玄滅度五練生屍經》殘卷中,還存有「靈寶赤帝練度五仙安靈鎮神三炁天文」、「靈寶黃帝練度五仙安靈鎮神中元天文」、「靈寶白帝練度五仙安靈鎮神七炁天文」、「靈寶黑帝練度五仙安靈鎮神五炁天文」等(敦煌發現的《太上靈寶洞玄天度五練生屍經》殘卷,已為伯希和竊去,現存法國巴黎國家圖書館,編號為伯2865。王重民《伯希和劫經錄》(見《敦煌遺書總目索引》)題為「殘道經」。按斯坦因由敦煌竊去的經卷中,亦有此經,現存英國大英博物館,編號為斯0298,該卷最後標明為「太上靈寶洞玄滅度五練生屍經」,故知伯2865亦為此經之殘卷。今據北京圖書館藏伯2865原件照片,錄其「靈寶赤帝練度五仙安靈鎮神三炁天文」的全文如下,以資比較:「南方三炁丹天承元始符命告下南方無極世界土府神鄉諸靈官今有天上清信弟子王甲滅度伍仙托屍太陰今於其界安宮立室庇形后土明承正法安慰撫恤赤靈哺飴三炁丹池精光充溢練飾形骸骨芳宍香億劫不滅南嶽霍𡆯明開長夜九幽之府出甲魂神沐浴冠帶遷上南宮供給衣食長在光明魔無干犯一切神靈侍衛安鎮悉如元始明真舊典女青文。」),其辭句與武三思和清源縣主墓中發現的鎮墓石辭句完全相同。這種鎮墓石大約到北宋初期有了變化。北宋真宗永定陵內已改用五精石鎮墓法。《宋會要輯稿》禮二九之二五:

(乾興元年六月)二十五日,內降鎮墓法,五精石鎮墓法,令山陵修奉司在彼祗應人,將陰陽文字看詳,如得允當,即依逐件事理,候至時精潔鎮謝。

五精石仍以五色代表五方,《重校正地理新書》卷一四:

鎮墓古法有以竹為六尺弓度之者,亦有用尺量者。今但以五色石鎮之於冢堂內。東北角安青石,東南角安赤石,西南角安白石,西北角安黑石,中央安黃石,皆須完凈,大小等,不限輕重。

四川彭縣發現的宋墓中有兩塊鎮墓石,置於腰坑之上,其一曰:

趙公明,字都,之中,鎮壓壽堂之內。禁忌,五土之精。轉禍為福,改災為祥。伏乞佑男生胡壽堂遐齡,兼附亡室杜氏道喜娘子幽室一所,各引旺氣入穴。一枕來崗,永遠千福。外邦於他方,納吉祥。

所謂「五土之精」即五方五精,故此石當即《秘葬經》中所記自公侯卿相以下至大夫庶人墓中的五方五精鎮石。彭縣宋墓的五方五精鎮石,既鎮壓男墓主人的生壙(壽堂),也兼鎮女墓主人的墓室(幽室)。同時,還可以看出,墓中安放鎮墓石,是受了當時道教的影響。

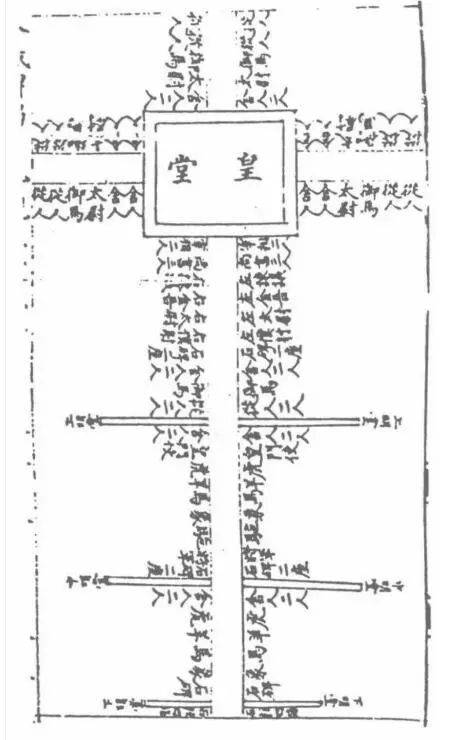

《碑碣墓儀法篇》分別記載了天子山陵、親王墓儀碑碣、公侯卿相碑碣儀制和庶人幢碣儀制等制度,並各附方位圖。天子山陵的制度如下(圖一二):

天子山陵皇堂前御道廣十八步,合九天九地也。前安宰相四人、六尚書、左右諫議、左右金吾、左右僕射、左右太尉,各長九尺二寸,合九州二儀也。靈台碑二座,至禁圍里,長一丈二尺,合十二月,相離四步,各長一丈五尺,安一對。里禁圍前安左右侍人、左右皇門使,各長八尺三寸,合八卦三才也。御馬二匹,長九尺,高五尺,合九宮五行也。侍官四對,長六尺三寸,合六律三才。至明堂前御道闊十五步,長五十五步,前安通使舍人二對、石虎一對、羊一對、馬一對、象一對、駝一對、左右將軍、靈台碑二座、接引舍人二對、華表柱二對,各相去一丈二尺。至中明堂前,明堂空御路長六步,闊一十五步。舍人、將軍,各長九尺,法按九宮。虎一對,長六尺,高四尺。羊一對,長五尺,高三尺。馬一對,長八尺,高四尺。象,長一丈,高六尺。駝,長八尺,高五尺。碑,長一丈二尺。華表柱,長一丈二尺。左一門、右一門、後宰門,各安間門使二人。左右舍人一對,左右太尉一對,各長九尺,合九宮也。御馬二匹,長八尺,高四尺,合八卦四時也。從官四對,長四尺,合四時吉。逐姓於長生方上安碑樓兩座,高九尺,碑長三丈三尺,依此用之大吉也。

圖一二 天子山陵圖

我國古代陵墓前安置石人、石獸等,自漢代以來即有之。唐人封演《封氏聞見記》卷六「羊虎」條云:

秦漢以來,帝王陵前有石麒麟、石辟邪、石象、石馬之屬;人臣墓前有石羊、石虎、石人、石柱之屬,皆所以表飾墳壟如生前之象(一本無象字)儀衛耳。國朝因山為陵,太宗葬九嵕山,門前亦立石馬,陵後司馬門內,又有蕃臣曾侍軒禁者一十四人石象,皆刻其官名。(《雅雨堂叢書》本)

西漢諸陵石象生今無存者。劉敦楨在《明長陵》一文中曾對歷代石象生制度,作了比較(劉敦楨《明長陵》)。唐代的乾陵,我們曾作了考古勘查,陵前的石象生計有石望柱一對、翼馬一對、朱雀一對、鞍馬五對、控馬者三對、石人十對,「蕃臣曾侍軒禁者」六十尊,朱雀門(神門)前還有石獅、石人各一對。宋代陵墓可以河南鞏縣北宋的八座皇陵為代表,山陵的平面布置基本上是沿襲著唐陵的制度。永安陵(趙匡胤的父親趙弘殷)建於乾德二年(公元964年),陵前現存石象生有石人、石馬、石羊、石虎、石獬豸(獬豸圖像見李誡《營造法式》卷三三《彩畫作制度圖樣上》。北宋永昭陵前的石獬豸圖像見沙畹《華北考古圖錄》,以前有人稱此石獸為貘或麒麟)和石望柱。永昌陵(趙匡胤)建於太平興國二年(公元977年),四神門外各有二石獅,陵前石象生除永安陵有者之外,又增添石象和石瑞禽屏(永昭陵前的瑞禽屏圖像見沙畹《華北考古圖錄》,永厚陵前的禽屏圖像見同書圖版CCCXII。以前有人稱其為朱雀或鳳凰)。石象生保存最完整的是宋太宗趙光義的永熙陵,一如永昌陵之制,惟於石馬旁增加了控馬者(圖一三)。其他如永定陵、永昭陵、永厚陵、永裕陵、永泰陵等,皆遵永熙陵之制,成為北宋的定製。《宋會要輯稿》禮三七之五七-五九記仁宗明道二年(公元1033年)四月十日太常禮院與司天監所定的山陵制度如下:

(仁宗明道二年)四月十日太常禮院言:准詔同司天監詳定山陵制度。皇堂深五十七尺。神牆高七尺五寸,四面各長六十五步。乳台高一丈九尺,至南神門四十五步,鵲台高二丈三尺,至乳台四十五步。詔:下宮更不修蓋,余依。石門一合二段,長一丈二尺五寸,闊六尺,厚二尺。越額一,長一丈八尺,高四尺五寸,厚二尺五寸。直額一,長一丈八尺,闊四尺,厚二尺五寸。挾二,長一丈二尺,闊二尺五寸,厚二尺。門砧二,長五尺,闊二尺五寸,厚二尺。門砌三,闊厚二尺二寸,長六尺,一長三尺。榼鏁柱一,長一丈三尺五寸(按原書「寸」誤抄為「尺」,今改正),闊二尺,厚一尺。漆燈盆一座,盆高四尺五寸,徑三尺,座方二尺五寸,厚一尺。蠟燈燭台一座,高二尺,徑一尺五寸。宮人二,高八尺,闊二尺五寸(按原書「寸」誤抄為「尺」,今改正),厚二尺,土襯二,長四尺,闊三尺五寸,厚六寸,座二,長三尺五寸,闊三尺,厚八寸。文武官四,身高九尺五寸,闊二尺五寸,厚二尺,土襯四,各長四尺,闊三尺,厚六寸,座四,長三尺五寸,闊二尺五寸,厚八寸。羊四,高六尺五寸,闊六尺,厚二尺五寸,土襯四,長七尺,闊三尺五寸,厚六寸,座四,長六尺五寸,闊二尺五寸,厚八寸。虎四,高六尺五寸,闊五尺,厚三尺,土襯四,長六尺五寸,闊四尺,厚六寸,座四,長六尺,闊三尺五寸,厚八寸。馬二,長一丈,頭高六尺,厚三尺五寸,土襯二(按原書「二」誤抄作「四」,今改正),長七尺五寸,闊四尺五寸,厚八寸,座二,長七尺,闊四尺,厚八寸。馬官四,高八尺五寸,闊二尺五寸,厚二寸,土襯四,長五尺五寸,闊三尺,厚六寸,座四,長五尺,闊二尺五寸,厚八寸。望柱二,長一丈四尺,徑二尺五寸,土襯二,方四尺五寸,厚六寸,座二,方三尺。師子八,高六尺五寸,闊五尺,厚三尺,土襯八,長六尺五寸,闊五尺,厚六寸,座八,長六尺,闊四尺五寸,厚八寸。

圖一三 宋太宗永熙陵平面示意圖

1、3〜9.石人 2.石獅 10、11.石羊 12、13.石虎 14、15.石馬及控馬人 16、石獬豸 17.石瑞禽屏 18.石象 19.石柱

這裡記的陵前石象生與北宋諸陵現存的石象生是有出入的,它沒有記載用石獬豸、石象和石瑞禽屏。南宋及金代諸陵的石象生皆已無存(浙江紹興的南宋六陵,本為攢宮,原來就未設石象生,非元僧楊璉真伽所毀。北京房山的金陵,於明天啟二年(公元1622年)亦被破壞,且建關帝廟以壓勝,清初重新修復,盡失舊觀。元陵異俗,亦無石象生)。至明孝陵,乃廢羊、虎、瑞禽屏,增添駱駝、麒麟,至長陵又增勛臣四人。明代其他諸陵,皆遵孝陵之制。其後清代諸陵,亦因襲其制,無甚變更(劉敦楨《明長陵》)。從這裡可以看得很清楚,《秘葬經》所記的天子山陵前的石象生制度,一方面保存了唐宋以來的石羊、石虎,另一方面卻又岀現了石駱駝,這正是自宋至明的過渡階段。

《秘葬經》記親王墓前的石象生,較天子陵前的稍有遞減(圖一四)。至於公侯卿相墓前的石象生則僅有石舍人、石羊、石虎各一對(圖一五),這和山西忻縣政和四年(公元1114 年)田茂墓前現存的石象生完全符合(田茂字仲堅,官武功大夫河東路第六將管轄訓練澤州隆德府威勝軍遼州兵馬隆德府駐札。墓誌為周邦彥撰,陰陽人溫運刊字。墓前有石人、石羊、石虎各一對)。另外,在山東曲阜杜家莊附近還發現過元代皇慶元年(公元1312年)的「達魯花赤顏君之塋」,塋前有石人、石羊、石望柱和墓碑、石牌坊等雕刻,這種排列,與《秘葬經》的制度也基本上是符合的。

圖一四 親王墓儀

《墳台穴尺寸法篇》記天子的陵台、地宮的制度是:

天子陵台高一丈八尺。天子葬明堂,中方土德中等也,著黃衣,坤卦屬土,是二宮,艮屬土,是八宮,一合成十六用是也。用紅泥泥之,穴深九丈,按九宮。下通三泉。內有大殿九間,用玉石砌就,內間四門,外有三重門,外域四門,台高一丈五尺,磚砌四角,牆高一丈二尺。皇城行牆高九尺,三層禁圍。已上並天子用之,大祥瑞吉。

按其所記的皇堂(地宮)深度,與由吾《葬經》(《新唐書•藝文志》五行類著錄有由吾公裕《葬經》三卷。按宋代王洙等編纂《在理新書》以前,由吾與一行的《葬經》均甚流行。北宋皇室曾一再根據一行之說選擇陵地。見《白沙宋墓》頁86〜87,注[179]。宋以後這兩種《葬經》皆佚)相同。《宋會要輯稿》禮二九之二三〜二四:

真宗乾興元年(公元1022年)……六月五日……令(呂)夷簡召京城習陰陽地理者三五人偕行……十六日,王曾等上言:得司天監主簿侯道寧狀,按由吾《葬經》:天子皇堂深九十尺,下通三泉。又一行《葬經》:皇堂下深八十一尺,合九九之數。合請用一行之說。舊開上方二百尺,合請止百四十尺,並從之。

圖一五 公侯卿相墳墓圖

故《秘葬經》所記的天子皇堂深度,當出自由吾《葬經》。同時,從《宋會要輯稿》的記載中也可以看出,北宋諸陵不但在選地上多按陰陽地理葬書的制度安排(參見《白沙宋墓》頁86〜87,注[179]、[181]),就是在地宮的建築上也按葬書修造。

至於山陵的平面布置,《秘葬經》所記的也與北宋、明代諸陵不盡相同。它在皇堂的四神門外,都安有一套石人、石馬,並分上、中、下三層明堂,這較現存的宋、明諸陵都為複雜。此種制度在當時並未施行。

北宋諸陵的陵台平面都是方形的,外設神牆,每面開一神門,四角建角闕,神門外設乳台、石獅等,南神門外設石象生、石望柱及鵲台。但是,皇堂的深度、陵台、神牆及神門至乳台至鵲台的高度、方廣和距離,各陵並不統一,皆於修建之時由太常禮院、司天監或園陵修奉所等參酌議定,《宋會要輯稿》中的有關記載有下列五事:

太祖乾德元年(公元963年)十二月七日,皇太后王氏崩於滋德殿……皇堂之制,下深四十五尺,上高三十尺,陵台再成,四面各長七十(按原書「十」誤抄為「千」,今改正)五尺,神牆高七尺五寸,四面各長六十五步,南神門至乳台四十五步,高二丈三尺。(禮三一之八)

太祖乾德元年(公元963年)十二月二十三日,詔改卜安陵……二年正月……十一日,有司請新陵皇堂下深五十七尺,高三十九尺。陵台三層,正方,下層每面長九十尺。南神門至乳台,乳台至鵲台皆九十五步,乳台高二十五尺,鵲台增四尺。神牆高九尺五寸,周回四百六十步,各置神門角闕。(禮三七之一)

真宗咸平……六年(公元1003年)二月,太常禮院議康、定二陵制度,請依改卜安陵例,詔比安陵減省制度,康陵比安陵減省外,皇堂深四十五尺,靈台高三十三尺,四面各長七十五尺,神牆高七尺五寸,四面各長六十五步,四神門,南神門外至乳台四十五步,乳台高一丈五尺,乳台至鵲台五十五步,鵲台高一丈九尺。簡穆皇后陵比孝明皇后減省,亦同此制,其石作比安陵減三分之一。每陵四神門外,各設獅子二,南神門外宮人二,文武官各二,石羊、石虎各四,石馬各二並控馬者、望柱石二。(禮三七之二)

徽宗崇寧元年(公元1102年)二月十六日,聖瑞皇太妃朱氏薨……三月二十日,禮部言:追尊皇太后園陵修奉所狀,准尚書省札子,今來園陵皇堂用四十五尺,依朝旨參酌增損丈尺等,其修砌皇堂地宮、鹿巷、廂壁、火口、土暗在四十五尺內,並依去年皇堂故例,開深六十九尺,打築六尺,的用六十三尺。今來陰陽官胡晟等狀,依經法開掘五十三尺,打築八尺外,的用四十五尺。今來既用石地宮,若依修奉所狀內事理,除別無典禮該載外,取到太史局狀看詳,胡晟等狀內所定皇堂下深並填築丈尺,即別無妨礙。內看詳神牆高一丈,即未合經法,若用九尺或一丈一尺,及神台等若依去年故例修制,各別無妨礙。內參酌增損丈尺名件,即陰陽經書不載,若依所請,即無妨礙。又取到太常寺狀,勘會建中靖國元年園陵神牆用一丈三尺,詔用一丈一尺,余依修奉所申。(禮三七之六八〜六九)

高宗皇帝紹興二十九年(公元1159年)九月二十日,皇太后崩於慈寧宮之慈寧殿……(十月)四日,太常寺討論大行皇太后攢宮合用典禮下項一,國朝典故,園陵、皇堂、神台下深丈尺不同,及園陵上宮合置四神門、南門乳台、鵲台、石作宮人等,今來止系修奉攢宮,欲並依昨昭慈聖獻皇后、顯肅皇后攢宮禮例修奉施行。(禮三七之六九)

此外,就目前所知的自漢陽陵以來的陵台,多作方形層疊之狀。唐代諸陵則因山為墳,不拘形體。南唐二陵亦循唐制,以高山為墳隴,但從現存遺蹟上看,原來仍有陵台,今欽陵陵台尚可辨出為一圓形土丘。前蜀王建的永陵陵台亦作圓形,與北宋諸陵之方形陵台不同。墳台平面作圓形,是長江流域的習俗(劉敦楨《明長陵》),南唐二陵和王建永陵或系受此影響。至明洪武營孝陵,墳之平面始改方為圓,若饅首形。永樂北遷後,自長陵迄思陵,皆遵其法,漢以來之方形陵台至此遂絕。《秘葬經》所記天子陵台,雖未註明為方形或圓形,然從方位示意圖上揣測,仍應為方形。

其次,我們要在這裡提到的是《庶人幢碣儀制》中所記的按陀羅尼經石幢的情況(圖一六):

凡下五品官至庶人,同於祖穴前安石幢,上雕陀羅尼經,石柱上刻祖先姓名並月日。石幢長一丈二尺,按一年十二月也,或九尺,按九宮。庶人安之,亡者生天界,生者安吉大富貴。凡石者,天曹注生有石功曹,安百斤,得子孫大吉也。式云:常以虛丘加冢體,天梁下安之,大吉。安幢幡法當去穴二步安之,即吉慶吉也。

圖一六 下五品庶人墓儀圖

西安唐墓中曾發現過石幢。這座完整的石幢是在西安高樓村唐大中二年(公元848年)高克從的墓道內出土的,高1.61米,八角形,幢身刻佛頂尊勝陀羅尼經,經文之後刻:

為亡故義昌軍監軍使通議大夫行內侍省掖庭局令上柱國賜緋魚袋高克從,夫人戴氏、長男公球、次男公璵,願亡者領受功德,建造者罪減福生,同沾此福。維大中二年歲次戊辰二月辛卯朔廿三日建立。

這種經幢的形式和立幢的意義,與《秘葬經》所記的完全符合。另外,在西安白鹿原唐墓中也曾發現過石幢的殘頂,出土於墓道的天窗內,與此幢頂同時出土的還有石覆蓮座兩件,疑為石幢之殘件。按立幢之風,盛行於唐,特別是幢身刻經或序,是唐代之通式。「馴至遼金,刻經者十無一二」(葉昌熾《語石》(國學基本叢書本)卷四「經幢」條。又可參閱單慶麟《通州新出土佛頂尊勝陀羅尼幢之研究》—文第五節「年代問題」)。《秘葬經》尚記石幢上雕陀羅尼經文,當沿唐代舊制。

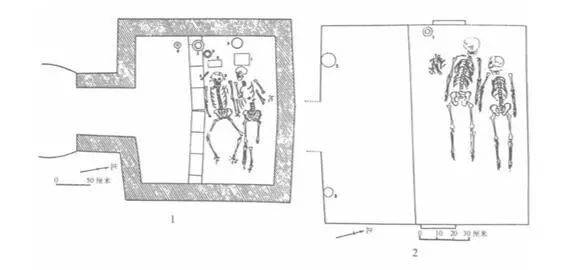

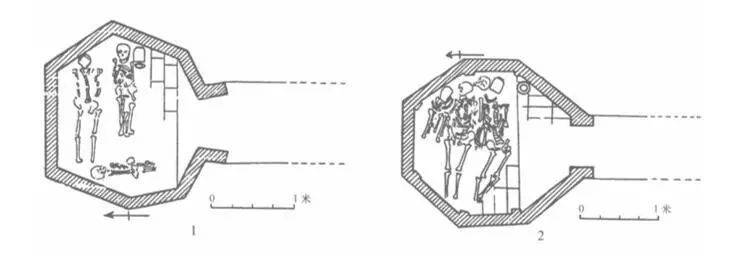

《辨掩閉骨殖篇》專記合葬時的屍骨如何按輩分尊卑來排列。近年發現的宋元墓中有很多男女合葬的情況,男女合葬又可分為三種:一為合葬於一棺之中,如河南白沙第二號(潁東第131號)宋墓(《白沙宋墓》頁63)。一為直接將屍體陳於棺床之上,如河南白沙第三號(潁東第132號)宋墓(《白沙宋墓》頁76),太原南坪頭宋墓,山西絳縣三林鎮宋墓,河北井陘柿莊第一、三、五、九號墓(圖一七,1),北孤台第二號墓。一為男女各分兩棺而同埋入一室,如安慶元范文虎墓和西安元墓(即本書頁196注[1]、[2])。至於兩人以上合葬的情況,並不太多,如太原南坪頭第四號墓為三人合葬(圖一八,2), —男二女。第六號墓亦是三人,一男一女並頭而葬,一小孩葬於大人足旁(圖一八,1)。井陘柿莊第二(圖一七,2)、七號墓和北孤台第四號墓的三人合葬,其中一人為火葬。《秘葬經》中《辨掩閉骨殖篇》所記的葬式如下:

凡掩閉骨殖,先從卑者下,尊者末後,時辰正,方可下也。孝子親自入墓堂內安葬骨殖。依其次第,如或有四妻五妻者,頭妻在左肩下,次妻在右肩下,次三在左腋下,次四在右腋下,次五在左腋下,次六在右腋下,如有幼孫,孫男女安左右。

圖一七 河北井脛柿莊墓葬平面圖

1.河北井脛柿莊第九號墓屍體排列情況 2.河北井脛柿莊第二號墓屍體排列情況

圖一八 太原南坪頭墓葬平面圖

1.太原南坪頭第六號墓屍體排列情況 2.太原南坪頭第四號墓屍體排列情況

從上面的記載中,我們可以得出以下三點認識:(1)所謂安葬骨殖,應指將屍體直接陳於棺床之上的,這種葬法據目前所知是流行於山西、河南、河北一帶的。(2)所謂肩下、腋者下,蓋指頭部位置應低於男屍的肩或腋下,不是真按在男屍的腋窩之下,從已發現的骨骼排列的位置上,已經看得很清楚了。如井陘宋墓中的合葬骨骼都沒有平列的。(3)至於幼孫男女安左右,其放置的地位當更低下,如上舉太原南坪頭第六號宋墓,竟因棺床狹窄而將小孩屍體置於足下。

《辨掩閉骨殖篇》中還附帶談到了墓內安長生燈和金石的習俗:

凡墓堂內安長生燈者,主子孫聰明安定,主子孫不患也。墓內安金石者,子孫無風疾之患。

長生燈並不一定全用燈盞,有時就用小盤或碗。安金,大約是有金屬器皿即可代替,如鐵剪、鐵刀或鐵牛、鐵豬之類,既可「厭呼龍」(《地理新書》語),又可「主子孫聰明安定」。安石的情況在洛陽宋元墓中很普遍,如洛陽澗西第九、七、二號宋墓的墓室四角各置卵石一塊;墓中置河卵石又見山西大同新添堡村遼天慶九年(公元1119年)劉承遂墓,此墓中發現河卵石四塊,形如雞卵,分置四壁下,北為青色,東為白色,西為赤色,南為黃色。洛陽的一座帶壁畫的元墓中也曾發現過兩塊石頭。墓中安石,正像《秘葬經》上所說的,主「子孫無風疾之患」。

宋元墓中還常常發現一種遷葬的情況,這在河南一帶相當普遍。白沙第一號(潁東第119號)宋墓(圖一九),白沙潁東第一五八、一五九、一六〇號宋墓(《白沙宋墓》頁44、45〜46,注[95]),安陽郭家灣金墓,都發現過在一個小方形木匣內裝盛兩具屍骨的葬法,從現存的骨骼上可以證明它們都不是火葬,而是遷葬。白沙潁東第158號宋墓的買地券上,曾明記其遷葬之事:

維大宋宣和六年(公元1124年)……高通奉為亡故祖父高懷寶、祖母謝氏及亡父高中立並亡兄高政妻李氏,各見在淺土,載謀遷座,選揀得今年十月初六日己酉之晨,安葬以於五月十四日庚寅之晨,祭地斬草破土,龜策協從,相地悉吉,宜於當鄉本村趙地內安葬。

圖一九 白沙第一號宋墓遷葬骨殖的情況

西安西郊發現的元代小型土室墓(第145號)中,在一長方形木盒內即盛著五具人骨骼,這也是同時遷葬的。安陽郭家灣的金墓中,有一座是空墓,也許是已遷走的故墓。《秘葬經》的《擇開故墓篇》,正記載了如何開墓拾骨的遷葬方法,全文如下:

凡開故墓擇日時,如蛇貫主產死,木根穿骷髏眼,出不全具人。拾骨殖時,先從頭拂拭骨殖。合用五姓木,宮姓用栗木穿之,商姓用楊柳木穿之,角姓用橘條穿之,羽姓用榆柳木穿之。俱全拾於柳箱,用綿絮襯之,於生門安之。主生人安樂,亡者生天。

關於遷葬的原因,大多是死者的家屬迷信風水,選擇吉地安葬的緣故。

其他如造棺槨之法,在《秘葬經》中也有記載,附錄於下,以資參考:

天子設獻帳,高一丈二尺。天子造金槨,撥鏤龍鳳,長七尺,象七星,高三尺四寸,象三才四時也。內用水銀烹過,靈外銀槨,撥鏤龍鳳,長九尺,象九宮也。外用沉香木作御床,上雕龍鳳,長一丈二尺,象十二宮神也。大夫以下至庶人,棺長六尺,象六爻也,高二尺五寸,象二儀五行。柏床高五尺,長七尺,木艷頭高三尺,身座高三尺,前西門踏四邊構欄。用楸柏木吉,桑木主重喪,槐木招鬼,楊柳木主貧窮,椴木主絕嗣,大凶。不用神廟寺舍墓內木,殃禍大凶。

張景文的《秘葬經》成書於金元時期,並不是偶然的,因為這個時期正是地理風水之說極為風靡的時期。

北宋司馬光曾論述了當時迷信地理風水的情況,《司馬氏書儀》卷七:

世俗信葬師之說,既擇年月日時,又擇山水形勢,以為子孫貧富貴賤,賢愚壽夭,盡繫於此。又葬師所有之書,人人異同,此以為吉,彼以為凶,爭論紛紜,無時可決。其屍柩或寄僧寺,或委遠方,至有終身不葬,或累世不葬,或子孫衰替,忘失處所,遂棄捐不葬者。(《學津討原》本)

南宋羅大經在《鶴林王露》卷六「風水」條中也說:

世人惑(郭)璞(《葬經》)之說,有貪求吉地未能愜意,至十數年不葬其親者;有既葬以為不吉,一掘未已,至掘三掘四者:有因買地致訟,棺未入土而家已蕭條者;有兄弟數人惑於各房風水之說,至骨肉化為仇讎者。凡此數禍,皆璞之書為之也。(北京圖書館藏明刻本)

當時許多人都認為按風水之說選葬,可以發家致富,把它看成是如同經營生意投放資本一般。專以看風水為職業的「葬師」,則互立門戶,各有師承,不相通用。丁芮朴《風水祛惑》:

風水之術,大抵不出形勢、方位兩家。言形勢者,今謂之巒體;立方位者,今謂之理氣。唐宋時人,各有宗派授受,自立門戶,不相通用。(見《月河精舍叢鈔》。據余嘉錫《四庫提要辨證》頁724轉引)

張景文即是這許多派葬師中的一人,從《秘葬經》所記的情況來看,他可能是師承劉啟明的。

金元時期迷信風水之風更甚,從山西地區屢次增訂刻印《地理新書》的情況就可得到證明。《水滸傳》第三十二回說張太公家因迷信風水而家破人亡,張太公的女兒向武松說道:「這先生不知是那裡人,來我家裡投宿,言說善習風水,能識地理。我家爹娘不合留他在莊上,因請他來這裡墳上觀看地理。……住了兩三個月,把奴家爹娘哥嫂都害了性命,卻把奴家強驅在此墳庵里住。」這雖然是小說中的描寫,但也頗可反映元明之際的社會上的情況。元泰定二年(公元1325年)曾下令禁用陰陽相地邪說。《元史》卷二九《泰定本紀》:

(泰定二年)閏(正)月……己卯……山東廉訪使許師敬,請頒族葬制,禁用陰陽相地邪說。

《新元史》卷九〇《禮志》:

泰定二年,山東道廉訪使許師敬,請頒族葬制,禁用陰陽相地邪說。時同知密州事楊仲益撰周制國民族葬昭穆圖,師敬韙其言,奏請頒行天下焉。

這裡所指的陰陽邪說,主要是相地的風水形勢之說,同時也包括了按姓屬分五音擇地而葬之說。事實上風水形勢之說並未被禁掉,但按姓屬分五音擇地而葬的方法,在明代以後卻很少使用了。

從考古發現方面來看,《秘葬經》中所記的許多葬俗,在山西、河北、陝西、河南、四川等地的唐至元代的墓葬中還或多或少地保存著。根據這種情況,我們可以作如下的兩點推測:

(1)從《秘葬經》的流行地區和作者的師承來看,它可能是金元時期山西地區的地理葬書。

(2)山西地區自唐代以來流行的地理風水之說,其淵源是來自唐代的西京(陝西)。以西京為中心,北至山西、河北,南至四川,東至河南,西至甘肅,都受到唐代西京的影響(關於上述地區受唐西京文化影響的問題,從文獻記載和考古材料上,都有許多例證。大約言之,河南、甘肅、山西、河北各地,自初唐以來所受西京文化的影響,已甚顯著。四川地區則較遲,這和安史之亂時唐玄宗至蜀有很大的關係。這些問題已超出本文論述的範圍,此不贅敘)。隨著時代的轉移,這些地區的葬俗雖然各自起著變化,但仍應有許多共同之處。因此,《秘葬經》雖是山西的地理葬書,但有些習俗卻也和陝西、四川、河南、河北等地的相同。至於江蘇的南唐二陵,則因其陵寢制之多遵唐制,所以也能與《秘葬經》中的部分情況相合。

另外,根據考古發現和《秘葬經》的記載可以看出,古代墓葬中隨葬的明器,很顯然是有兩套意義不同的明器:一種是專為死人而設置的迷信壓勝之物,另一種是反映死者生前生活情況的奴僕、用具模型或其他器物。如何區別這兩種明器,並進一步了解其不同意義,對我們研究古代的葬俗及其所反映的社會情況是很有幫助的。

《秘葬經》在唐宋及其以後的考古學研究上是有一定現實參考意義的。譬如《辨八葬法篇》中的五姓昭穆貫魚葬法,可以幫助我們解決一個家族墓地中每座墳墓的埋葬先後和死者輩分的問題(五姓昭穆貫魚葬法,可參閱《白沙宋墓》頁81-83「三墓的關係」一節。《秘葬經》所述與《地理新書》相同,故從略)。其他如墓室形制、明器制度、陵園制度等等,都可有所參考。但是,《秘葬經》在很多方面是有它的局限性的,首先,它是流行於當時的許多不同派別的地理葬書中的一派,我們不能以《秘葬經》來概括所有的地理葬書。其次,《秘葬經》的流行地區是有限制的,我們也不能以《秘葬經》中所記的葬俗來附比全國各個地區的情況。甚至於在同一地區之內,還有按幾種不同派別的葬書來埋葬的情況。所以,在我們參考《秘葬經》的時候,必須充分認識到它在派別和地區上的局限性。

最後,還要指出,唐宋時代的墓葬形制和隨葬明器中,從已發現的考古資料上可以明顯地看出,封建社會的等級制度是極為嚴格的。不同等級的人都是按照與其社會身份相合的制度來營葬的,即便屬於陰陽迷信的部分,也不例外。《秘葬經》所記的情況,再一次證明了這個事實。這是我們研究唐宋時代墓葬形制和隨葬明器的基本論點之一。

補記:

(一) 此文寫於三十年前,新出可補之材料甚多,不能一一添注。「五方五精石」條曾錄唐代鎮墓之文,1984年成都發現北宋元祐八年(公元1093年)遷葬的張確夫婦墓,出有中方和北方「薦拔真文」兩石。中方真文石(41×40×4厘米)右半上刻「黃中摠炁,統攝無窮,鎮星吐輝,流煉神宮」四行十六字;右下右側刻「中方八天薦拔真文」一行八字,是為其標題;右下刻符籙四行十六字;左半為敕告文:「今有成都府犀浦市居故張確,行年七十一歲,四月八日生;並故杜氏,行年七十一歲,十月一日生。懺悔生前宿緣,悞有由,希回巨福,保護真魂安寧,托往凈方,蔭佑子孫,昌隆代代,一如五帝律令。」五行七十六字。北方真文石(40×40×3.5厘米)左下角殘,右下角蝕泐,文有殘缺。石上部刻八行四十六字,文雲:「玃無自育,九日導干,坤母東覆,刑攝上玄,陀羅育邈,妙合雲,飛天大醜,惣監上天,沙陀劫量,龍漢玦群,碧落浮黎,空歌保珍,惡奕無品,洞妙自真,元梵愜漠,幽寂度人。」下部右側刻「北方八天薦拔真文」,一行八字,是為其標題;下部刻符籙字八行六十四字。此種薦拔真文鎮墓石,與唐武三思和清源縣主鎮墓石,為同一類型,而與北宋真宗時之五精石鎮墓法有所不同。故知張確墓之薦拔真文石,尚沿唐制,特補記於此。

(二) 唐代墓儀的新資料,1983年在河南陝縣發掘了唐代姚崇之父姚懿的墓,出土了姚懿的《玄堂記》石志,方形邊長56厘米,上有盝頂蓋,蓋題「唐故巂州都督贈吏部尚書姚公玄堂記」,志文二十行,行二十字。全文如下:

「唐故銀青光祿大夫、嶲州都督、長沙郡公贈幽州都督、吏部尚書文獻公姚府君玄堂記。玄堂在陝州東硤石縣東北廿里,崇孝鄉南陔里,安陽公之原,即懷州長史府君塋東南五百四十步。懷州長史府君墳高一丈,周回廿三步;石人、石柱、石羊、石獸各二列,在墳南;碑一所,在闕南廿步;柏樹七百八十六株。文獻公墳高一丈五尺,周回廿五步;石人、石柱、石羊、石獸各二列,在墳南;碑一所,在墳南一十四步;柏樹八百六十株;闕四所,在塋四隅。右奉開元三年七月廿四日制贈吏部尚書諡曰文獻公。既奉朝恩,爰加禮秩。以其年十月己酉朔十三日辛酉,卜兆葉吉,敢用封樹,其明器等物摠一百五十事,並此記,並同瘞於玄堂南一十二步。第十子兵部尚書兼紫微令梁國公崇,蓼莪增感,悲號靡及,恐松柏方合,陵谷遷貿,而前志先在坑內,事歸幽密,不敢輒啟,今敬鐫貞琰,以立斯記。開元三年歲次乙卯十月己酉朔十三日辛酉記。」

姚懿卒於龍朔二年(公元662年),次年葬於祖塋,即墓碑上所說的「藁葬於硤石縣安陽公之原」。後因子姚崇貴,重按品官制度改葬,其墳塋尺寸,石象生數目,植樹數目,四角之角闕,以及明器數目,皆按開元三年制度設置。這是很難得的材料,在墓中立《玄堂記》者僅此一例(參見河南省文物研究所《陝縣唐代姚懿墓發掘報告》,《華夏考古》1987年1期,頁135)。

(三)雙首人面蛇身像及伏臥人像俑之名稱,1976年在廣東省海康縣發現一座元墓,出土 29塊陰線雕刻的磚畫像,上有題名。除四神十二辰外,尚有「玉犬」、「金雞」、「川山」、「喚婢」畫像,值得注意的是「勾陳」和「地軸」均畫一雙首人面蛇身像,「伏屍」畫一裸體伏臥人像,「蒿里父老」畫一老者端坐像,「墓門判官」畫一長髯老者拱手像,「覆聽」畫一戴展角幞頭官人背影,買地券中之中人「張堅固」是一執笏官人像,「左屈客」、「右屈客」為戴東坡巾穿圓領袍者,「東叫」、「西應」為兩執骨朵之人像。這是元代廣東地區神煞俑的形象新材料,頗可參考(見曹騰騑等《廣東海康元墓出土的陰線刻磚》,《考古學集刊》2,1982年12月,頁171)。

1994年6月

本文原載《考古》1963年第2期,後收入氏著《中國歷史考古學論集》,上海:上海古籍出版社,2012年,第180-215頁。本次推送依據後者。