在古代書畫中,不同時期的書畫家都有不同的署款習慣。通過各自的署款式樣,可以大致判斷書畫的時代。這是書畫鑑定中的輔助依據之一。因此,我們考察古代書畫的時代風格時,這是一個不可忽視的問題。

書畫家所題款式中,一般有上款和下款之分。下款是指作者本人的名款,一般指署款;上款指接受書畫的人的名款,但不是每件作品都有上款。一般說來,多數作品都是有下款或鈐印記的。

宋人的署款,一般比較簡單,大多只寫姓名,也有的加上圖名等。一般是用很小的字寫在樹縫、山石或其它較為隱蔽的地方。廣東省博物館收藏有一件北宋人的《群峰晴雪圖》,最初被專家定為明代人作品。後來去上海裝裱的時候在樹縫處發現有「熙寧辛」三個殘字,謝稚柳觀看後認為應該是宋代熙寧年間的作品。查熙寧年間,只有「辛亥」,因此該作品應該是作於熙寧辛亥年,即公元1071年,是一件有絕對年款的作品。據此可看出宋人書款的特色。

元代的文人畫較為興盛,所以款式基本上是詩、書、畫相結合,這以黃公望、吳鎮、倪雲林、王蒙及趙孟頫為代表,這種情況到明代中期「吳門畫派」的沈周、文徵明、唐寅及其傳人的款式中達到極致,後來的文人畫家幾乎都沿襲了這種傳統。

圖1 明·吳偉《寒江獨釣圖》,絹本墨筆,116.5×67.5厘米,廣東省博物館藏

圖2 明·于謙款識

明代早、中期的不少畫家書寫款式都比較簡單,有不少只署窮款,或只署姓名,如林良、王諤、李在、朱端;或郡望與姓名同署,如「四明呂紀」、「楚江倪端」;或只署字號,如「小仙」(吳偉)(圖1)、「平山」(張路)、「海雲」(汪肇)、「三松」(蔣嵩)、「再仙」(史文)、「石泉」(萬邦治)、「雙石」(葉雙石);或字號與姓名同署,如「東村周臣」等等。一些宮廷畫家習慣署上自己的官銜,如「武英殿待詔瀧西邊景昭寫」、「武英殿直錦衣鎮撫蘇郡繆輔寫」、「直武英殿東皋胡聰寫」、「錦衣都指揮周全寫」、「錦衣都指揮劉俊寫」,這和宋代院畫的書款方式是大相逕庭的。這種款式一般是直立一行,所以又被稱為「一柱香」款式。此外,在明代早期的書法中,也有不少的書款是落上官銜的,如「正議大夫資治尹兵部侍郎于謙書」(《楷書題公中塔圖並贊頁》(圖2),北京故宮博物院藏)、「嘉議大夫禮部左侍郎羊城陳璉書」(《題陸遊自書詩卷》,遼寧省博物館藏)、「永樂十六年隨次戊戌三月朔旦翰林學士奉政大夫兼右春坊右庶子臣楊榮頓首書」(《楷書題祭韓公茂文頁》,北京故宮博物院藏)等。這種書款在明代初期的一些「館閣體」書法中最為常見。

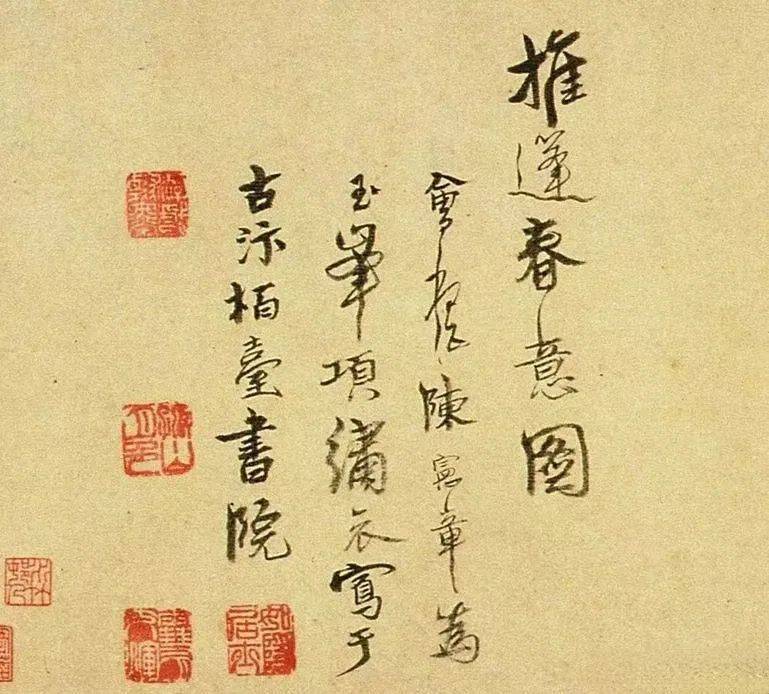

圖3 明·陳錄《推蓬春意圖》卷局部(廣東省博物館藏)款識

明代早期的畫家,還習慣直接將畫名書寫在畫中,如夏昶的《滿林春雨》(南京博物院藏)、《奇石清風圖》(香港中文大學文物館藏)、《鳳池春意》(廣東省博物館藏)、《半窗晴翠》(台北故宮博物院藏)、周文靖的《雪夜訪戴》(台北故宮博物院藏)、《古木寒鴉》(上海博物館藏)、顏宗的《湖山平遠圖》(廣東省博物館藏)、陳錄的《煙籠玉樹》、《玉兔爭清》、《孤山煙雨》(北京故宮博物院藏)、《推蓬春意圖》(廣東省博物館藏)(圖3)、王謙的《卓冠群芳》(上海博物館藏)、沈周的《廬山高》(台北故宮博物院藏)等。這種情況雖然在晚明及清代均有所見,但已經不普遍了。這反映出明代早期的一些書款特色。

圖4 清·王時敏信札

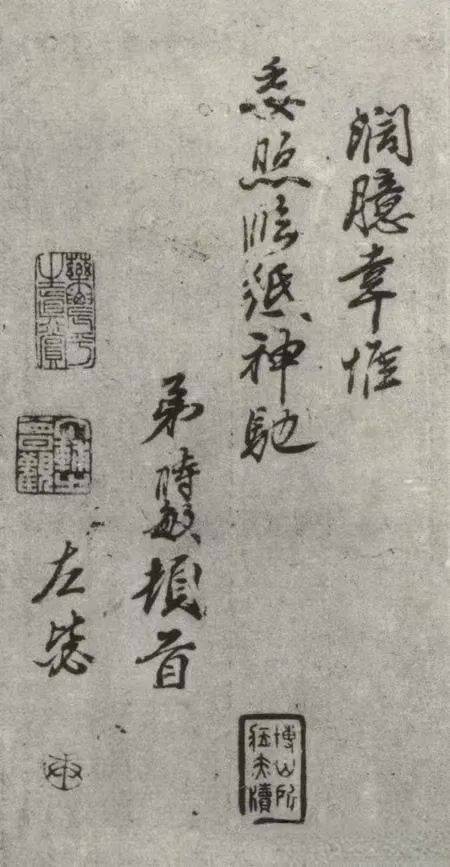

明代後期到清代前期的信札中,很多人習慣在書款之後加上「左沖」或「沖」字樣。本來原意是表示此信結束了,是「左終」或「終」之意,因為「終」字不吉利,所以就改為「沖」。如王銓、李天馥、朱之藩、沈仕、嚴繩孫、吳偉業、楊文驄、毛大可、史可法及王鐸等書畫家均如此;也有少數書畫家落上「左瑟」(如王時敏)(圖4)、「左慎」(如董其昌)、「慎余」(如王原祁)等等。這種特有的書款方式大多見於明末,最晚在清代康熙時期,再晚便沒有了,因此可以作為判定時代的一個標誌。著名書畫鑑定家劉九庵、蘇庚春等均曾有專文論及此點,此不贅述。

至於清代以後的書畫署款方式,便不再有鮮明的時代特色。書畫家的構成也比較複雜,出現多元化的書款模式。書畫上的題記和他人的題跋也比較多。清代中晚期以後,很多畫家習慣在畫上題上「仿某某法」或「擬某某筆意」等款式,以表示畫必有據。拿現在的話來說,就是顯示自己的畫頗有文化底蘊,這是當時的一個特色,如奚岡的「撫黃鶴山樵修竹遠山」(奚岡《修竹遠山圖》,日本泉屋博古博物館藏)、任熊的「仿新羅山人粉本,謂長畫」(《花鳥圖》軸,濟南博物館藏)等,其實畫風未必就是仿某家的風格。這是當時的一種時尚。