客歲12月,香港中文大學中國文化研究所所長陳方正教授通過文物館長高美慶博士發出邀請,約我在今年二三月間前往作學術演講,題目自擬,非常榮幸。

首先要說的是演講安排的時間,正好是南國群芳競妍,春意醉人的季節,對我冰封雪飄的北國人說來,別有一番感受。再說是演講題目自選,使我不受客觀範圍的局限,可以就自己想要說的內容加以發揮,也許可望多少避免一點說教的氣息。自然,一件事物無論如何總不能沒有局限性,只不過大小輕重不同而已。

我搞博物館工作40餘年,深知歷史藝術科學的研究對象,浩如煙海,實難窮究,而且愈是深入,發現的問題愈多,亟待探討的課題與日俱增。所以說,從事我們這一行的註定了活到老,學到老,這是由於事物本身提出的要求,誰也無法迴避。況且,個人的生命有涯,每門學問都能精通的人,畢竟是極少數。因此,就得有所分工,專攻一門,即使如此,也未必能探賾索隱,把每一個問題都搞得十分透徹。在博物館古器物學中,我側重中國古代書畫史的研究。如果說是較其他門類簡便省力,則大謬不然。任何一種學問,各有其自身難度,從表面貿然斷定,必將失之偏頗,反而於事無濟。這幾句開場白,也許純屬多餘。一般習慣作文開頭,大都有自序或弁言,交代主題意識,使讀者聽者有一條線路可尋。於是,就我歷年在接觸古代書畫作品中,所碰到的若干問題,有選擇地提出個人的一些膚淺認識,就正於學者、專家和同道之前,拋磚引玉,不勝厚幸!

(一)

可不可以這樣提問題:古代書畫作品派生出來的鑑定活動後于欣賞行為?我國偉大詩人屈原在《天問》中觀覽壁畫和東漢王延壽的《魯靈光殿賦》,都屬於直觀畫面上欣賞範疇的文賦。到魏晉後捲軸書畫日趨發展,鑑藏之風應運而起,即是迄東晉大畫家顧愷之所撰的《雲台山記》,亦與鑑定無涉。此處必須明確一點,即鑑賞與鑑定似屬同一範疇,實則未必完全一致。

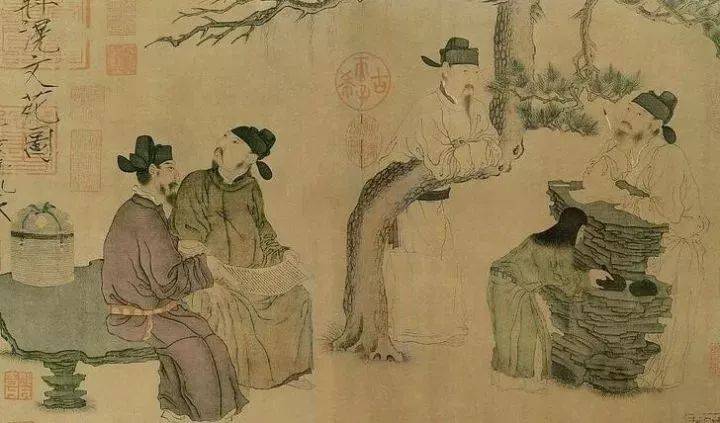

宋 佚名 顧愷之洛神賦圖卷 局部(宋摹)

欣賞是從主觀出發,自己認為符合審美條件的,能夠移情悅目的,都可以隨著愛好行事,他人不得干預。至於鑑定方面,儘管其中包含欣賞審美的成分,但它要服從書畫作品的真贗為前提。也許真的未必如贗品「美好」,可是,此中存在一個客觀因素在內,兩者相混到了難於解開時,還是要服從真贗的判斷。千百年來,為一些傳世古代書畫作出真贗的結論,談何容易!據我們所知,歷代著錄對此都做過艱者的整理功夫,取得一定的成就,正如上面所說,一切事物皆有其局限性,由於某種因素或材料不夠完備,作出的結論,必然出現這樣那樣的缺失,可以理解。在這方面,我們不應責備前人,也不苛求今人,首先要有虛心謹慎的治學態度,勤於求證的堅持精神,如此,也只能做到少出誤差。我說的虛心謹慎,不是放棄主觀意識,與之相反,當你經過多少研究對比以後,自信是起決定作用的因素。否則,就會迷失方向,將導致相反的結果。

人們對欣賞非常關切,它可以移人情操,平添快感,常使心情舒暢,裨益不淺。從事欣賞的人,往往逐漸進入鑑定的領域,但不等於所有慣于欣賞的人都可以臻此境界,主要是受到各種客觀條件的限制,不可強求。事實上,欣賞者的比例始終占絕大多數,而嫻於鑑定者,畢竟還屬少數。此種畸形現象,自有其歷史根源,如何改變這個現實,固非輕而易舉,一蹴即成的。在此,我須鄭重聲明,只是為說清楚兩者的既相同又不同的關係,毫無重鑑定輕欣賞之意存乎其中。今天隨著時代發展的要求,希望出現更多的欣賞者,有助於社會文化生活的提高,使人們的精神生活更富於情趣。關於這一點屬於美學研究的範疇,非三言兩語所能成事的,留待美學家去探索發揮。

此處,我單從結合書畫鑑定方面提出一些看法。必須事先指出,鑑定對於書畫史來說,關係至為密切,因為它主宰其真贗的命運。如果以真作贗品,或以贗作真,都不能達到鑑定的目的。真贗事小,如被美術史和理論家引用,藉以論證有關重要問題,勢必會得出相悖的結果。等於建築一棟高樓大廈,其基層並不堅固,或者在一塊沙漠地帶,樓房自然建不起來,即使建起來也會倒塌的。由此來衡量它的重要性,可想而知。話又說回來,鑑定並不是一切,它僅僅作為一種手段而存在,不是我們研究中國書畫的最終日的。這一點,想必不至於引起誤會。

我國書畫鑑定,如上所述,先是從欣賞出發,逐漸進入辨識真贗的領域來的。因之,它本身先天就帶有主觀成分。欲從其中跳出,殊不容易。先決條件必須把豐富的經驗通過理性的整頓,用比較研究的方法,首先根據第一手材料,其次才是文獻著錄,最好是利用前人的成果,將其贗品和真跡對照,作一番比較研究,可望獲致效果。歷來的鑑藏家以及古玩店(包括國內北京琉璃廠、國外拍賣行在內)的專業人員,都是憑經驗積累行事,像北宋米元章、沈括、黃伯思,元代趙孟頫、郭天錫、柯九思,明清詹景鳳、顧復等少數專家,他們在著作或題跋中,都能據實立論,有一定說服力。時至今日,儘管流傳的歷代作品已逐漸遭天災人禍而儲存銳減,可是,客觀條件已截然不同於往昔。所調內府秘笈和私人珍藏,通過圖像先後印制問世,國內外博物館公開展出,此外,有關書畫作品相繼出版,對今天的研究工作甚為有利。

我們既看到有利的一面,亟需用它來加強並提高鑑定上的可靠性。如果條件成熟,群策辭力,把書畫鑑定推向科學的台階,讓有志於此道的人們,有所準備和借鑑,尋找一條軌跡,那是再好不過的事,也正是千餘年來許多愛好者長期努力的目標之所在。今天,文博界在鑑定古器物如青銅、玉器以及陶瓷諸門類,先後運用碳素14、光譜學、元素分析等科技手段,基本上解決了它們的年代真偽的問題,惟獨對書畫作品尚難藉助這些科學手段。不過,根據其自身的特點,總可以逐步攻克多項難關,只要付出相當大的代價,早晚可望其成,並非虛語。

(二)

《五牛圖》局部

《文苑圖》局部

書畫鑑定固然得力於經驗,經驗屬於認識範疇。從哲學的概念而言,認識分兩個階段,第一步為感性認識,由此而進入第二步的理性認識,也就是相當於,連邏輯學上的形式邏輯和辯證邏輯兩個步驟,彼此的依存關係既分割又不可分割。有人停留在感性階段,未可厚非;由此而欲達到理性階段,卻相當困難。但不是不可逾越,此中艱辛,過來人可以體會得到,有的未必能夠言傳。明乎此,我們在書畫鑑定之先,思想上必須對各個時代的作品,要有宏觀的理解,即時代風格的若干特徵,要做到心中有數。假如有人請你鑑定唐代的作品韓滉《五牛圖》,惟畫上無作者名款 (唐以前作品無署款之例),要求得出答案,怎麼辦?首先就是以原作所具備的時代風貌而定。根據敦煌石窟唐人壁畫和捲軸作品描繪人物、走獸,畫面極少襯托背景,造型結實而準確,每頭牛的性格顯示出各自的特色,其中正面一頭的描繪手法尤為突出,說明唐代畫牛的技巧已臻於至美至善的境界。再以宋代畫牛名手閻次平、李唐作品對照,兩者時代氣息則大相逕庭,涇渭分明。卷後趙孟頫三跋,經其所看到的唐畫比較,肯定其為韓氏真跡。根據確鑿,令人信服。同樣為韓滉《文苑圖》,原藏北宋內府,上有宋徽宗趙佶題簽,畫本身上又題「丁亥御札」,並押書,即大觀元年(1107)。因為上有趙佶的肯定,故歷代咸以為唐韓滉真跡。但事實上時代風格已背離唐時畫風,不能一味迷信趙佶,此類情形當不僅此,待在後面章節闡述。唐以前的書畫作品鑑定,由於不具名款,只靠時代風貌判定,固然有一定的難度,如果資料掌握多了,自然能提高我們的鑑別能力。再如流傳至今的北宋早期武宗元的《朝元仙杖圖》,原是《宣和畫譜》著錄過的巨跡,靖康後散入民間,到南宋張子約家,卻定為唐吳道子之作。迄元代初,趙孟頫特為認定為《宣和畫譜》中著錄之武宗元所畫,有宣和印璽可據。南宋宋張子約乾道八年(1172)將此圖作吳氏筆,並非毫無根據。因武宗元技法出自吳生,且道家壁畫粉本,世代相傳,與一般創作有所不同,容易出現誤差,可以理解。趙氏乃畫苑董狐,故能獨具隻眼,洞索奧秘。

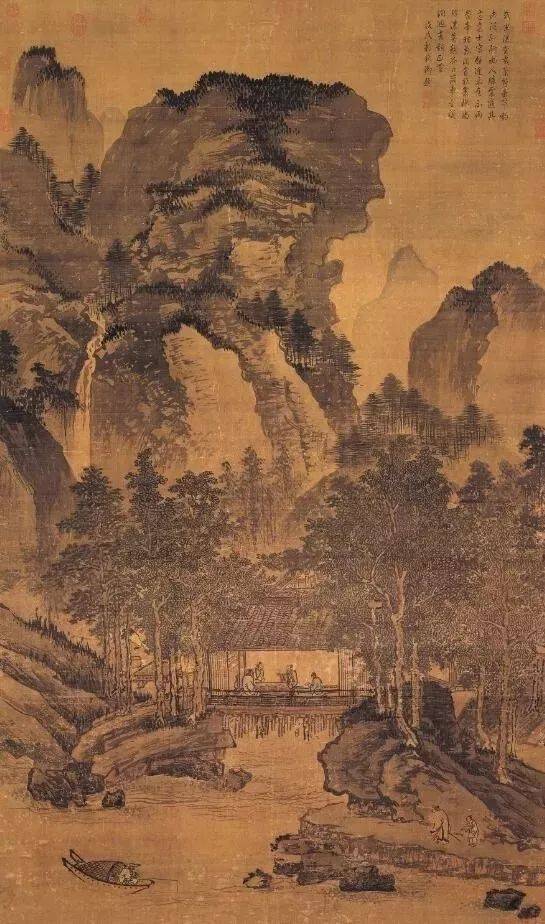

時代風格對鑑定古待書畫的作用,上面列出幾例,代表不同的性質,還有一些個別因素,留待後面探討。這裡,要回到書畫家本人的作品風格予以論述。鑑定書畫作品,首先是時代面貌的識別,也就是在宏觀上必須作出的反映,惟每位作家各自存在的複雜性和多樣性,不單是依靠宏觀就能解決問題的。因之,就得輔之以每位書畫家作品上所表現出來的個性,亦即個人風格。對宏觀而言,姑妄以微觀為對稱詞。兩者結合起來考察,在認識方面庶幾得以趨於統一。單是統一起來,離開題解答仍有一定的距離。須知,個人風格,恰如其面,千差萬別,所謂「文如其人」、「書畫如其人」,當然指的是已經成名作家的作品而言。每位書畫家大都有早中晚風格的不同,主題對象各異,使用紙張和情緒的變化等等,所有如此紛繁的因素,必需默識在胸,有如攝影的底片,用時從腦海中喚出,加以對照,不至於因一時客觀改換,導致誤差。例如明代吳門畫家文徴明在趙孟頫大字書《蘇軾題王詵<煙江疊障圖>詩》後補水墨米家山水,作於正德三年(1508),39歲,固早年時所作,與後來成熟之作的風貌,判然不同。用它來衡量中晚期作品,豈不是緣木求魚。遠一點說,就五代董源本人的畫風而論,並非一成不變,他的《夏景山口待渡圖》、《瀟湘圖》、《夏山國》使用的是雨點皴、點簇為和樹葉,為其共同特色;他也另有一種畫法,如《龍宿郊民圖》(題名待酌)、《溪山行旅圖》、《溪岸圖》以長線條的「披麻皴」或名「麻皮皴」為主。山巒重疊,上面三國與一片江南平遠之景有所不同,可是細尋用筆和總的面貌則是統一不悖的。考慮到畫卷和立軸的形式,作者在構圖上作不同手法的處理,應當從中找出它們之間的共性。再如南宋畫院梁楷的風格,他的《八高僧故實圖》和《釋迦出山圖》來自李唐流派,而《潑墨仙人》和《布袋和尚》以減筆描法出之,兩者大相逕庭。個性的轉變,蓋有其蛛絲馬跡可尋,可從中查找它的脈絡。

《瀟湘圖》

《夏山圖》

關於這方面的具體實例,不勝枚舉,它掲示出古代書畫鑑定的前提,務必把時代風格和個人風格兩者瞭然在胸,靈活運用,方期在實踐中發生有機聯繫。它好似航海中使用的指南針,離開它就會迷失航向;又如盲人瞎馬,不知所歸。

(三)

掌握書畫的時代風格和每位作者的個人風格的重要性已如上所述,但不等於萬事齊備。須知鑑定本身從屬於實踐,經驗是從實踐中來,積累多了,自會形成認識上的質變。所以說,書畫鑑定本身屬於社會學的範疇,它是科學,有軌跡可尋,從前還沒有人大膽提出這個命題。由於長期囿於欣賞的領域之中而不自知,甚至被別人譏之為「望氣派」者有之,「著錄派」者有之,就是不肯進一步從認識論的角度將其提高到科學的地位上來,實屬令人遺憾!

歷史在不斷發展演進,從前有許多事物不為人所了解,故神話得以寄生,自然科學領域尤為突出,眾人有目共睹,不用談它。至於長期停滯在感性認識階段的書畫鑑定,理應利用當今的各種條件,推向新的台階,從知其然而不知其所以然的「望氣派」解脫出來,乃當前形勢所迫,不以人們的主觀意志為轉移。話又說回來,此項任務極其艱巨,必須群策群力,眾擎易舉。

問題進入具體考察時,要求越來越細微,認識越來越深化。以時代性和個性為綱,同時聯繫到流傳經過,諸家文獻著錄、歷代鑑藏家的印記和提拔等等,它們都是從事鑑定的輔助資料。這中間有事出現各種作偽手法,兼之鑑藏者的眼力不逮,往往枝節叢生,撲明迷離,從而導致這樣那樣與原作無法統一的論點,甚至作出錯誤判斷。

《富春山居圖》局部

第一,屬於文獻著錄的問題。眾所周知,明人的《寶繪錄》中所記載的各時代作品,均屬偽劣之跡,固不足論。就是為大家所公認有價值的《宣和書譜》,亦難免訛誤。如唐人張旭《古詩四帖》,誤作者為謝靈運,董其昌出而辨之,始成定案。清人安岐《墨緣匯觀》為不少鑑定家所推許,仍不免有失誤處。如范寬《雪景寒林圖》,安氏定為真跡。圖為絹本,三拼水墨畫,近《溪山行旅圖》,惟在運筆諸具體描繪上則有出入,尤其樹幹上署「范寬」款,有乖程式。原作向藏天津張某家,視為拱璧,後捐獻給天津市藝術博物館,曽在各大報刊上大為宣揚。並彩印大幅發行海內外,影響顯著。其所以如此,源於《墨緣匯觀》著錄所致。事實上,范氏已有《溪山行旅圖》真跡傳世,可供比較研究,可以認定《雪景寒林圖》並非范氏手筆,個別專家以為明人之作,未必允當。觀其墨氣與絹素,可到南宋晚期。集歷代古書畫之大成的清內府彙編《石渠寶笈》共為三編,著錄作品以萬計,由於主持人員水平受局限,可靠性頗成問題,就現存海峽兩岸以及國外所收「佚目」作品,真偽混淆。如早為人知的元黃公望《富春山居圖》,著錄以偽當真,乾隆弘曆題詠殆遍,幾無下筆之處,而真跡完美無缺,誠乃大幸!五代董源《夏景山口待渡圖》定為次等 (贗品) ,實乃董氏傳世代表作之一。元趙孟頫行書《蘇軾題王詵 <煙江疊嶂圖詩>》為趙氏平生少見之大字行書,極為珍貴,著錄定為次品,弘曆在卷首題「雙鉤贗作佳者」,是非顛倒,不可原涼。如來徽宗趙佶《蔡行敕》,誤定為太宗趙光義所書;元張渥為楊瑀繪《竹西草堂圖》將作者誤為趙雍;所有的宋人寫經,全部當作唐人;所有《學詩堂》收藏的南宋和之根據《詩經》繪製的十多卷作品,都作為馬氏所畫;宋高宗趙構書寫詩章,事實上各圖之間有優劣,書法個別亦不盡一致,且文中避到孝宗以後名諱。徐邦達先生有文論及,美國大都會藝術博物館姜斐德博士正在研究之中。可以肯定,著錄的真實性不可全信。

關於這方面的問題,不可能一一列舉,僅舉出幾家著錄、幾件作品作為說明,使用各家著錄,需要慎重,每件過篩,不可掉以輕心。

第二,公私鑑藏印記的問題。宮廷內府有一定的程式。唐以前以籤押代印記,唐以後開始用年號印,但所見稀少,有「弘文之印」等。五代有南唐後主李煜收藏鈐「建業文房之印」、「內殿圖書」、「內司文印」、「內合同印」。政和、宣和則以連珠年號印鈐騎縫,前隔水趙佶瘦筋書題,偶在作品前書法用方形,繪畫用橢圓印「御書」印,間或用「宣和中秘」、「睿思東閣」印,拖尾鈐「內府圖書之印」。金章宗完顏璟仿宣和制「明昌」、「群玉中秘」印鈐庫中藏品,並仿趙佶的瘦筋體書籤。南宋每在書畫作品後鈐「紹興」連珠印,元代用「天曆之寶」、「奎章閣寶」、「都省書畫之印」、「文宣閣圖書印」及「八思巴文」印鈐藏品。明初內府書畫統由太監掌管,上鈐「廣運之寶」(宣、成、弘三朝通用),弘治有「御府圖繪之寶」。作品右面編號並鈐「稽察司印」半印。宣德以後歷朝鮮鈐印記,偶爾見之,然非通例,還不能與清代內府數量相比擬。由於乾嘉年間編纂《石渠寶笈》和《秘殿珠林》各三編,在臣工審定著錄過程中,同時加鈐印璽,有基本模式,所謂有七璽九璽之分,從中有印記分出作品編入第幾編,當時存放何處,釋道類所有印記區別之。第三編乃嘉慶顒琰在位時編纂,統入第三編內,增鈐「嘉慶御覽」一印,將前面《石渠寶笈》初、重編印易為三編,別無更動。

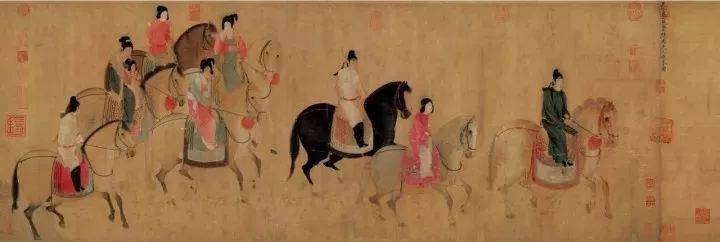

《虢國夫人游春圖》局部

至於私家鑑藏之印,不勝枝舉,從前有王季遷先生與人合編印鑑一部,近年又有上海博物館編印一部(上、下兩冊),似較完備,可供參考。但亦有遺漏,主要在海峽兩岸故宮的大量藏品和國外博物館收藏重要作品印記未能搜入,美中不足。除去宮廷的印記,私家的比例所占的分量相當可觀,此處不可逐一記之,只能將常見的提供參考。唐徐嶠有「東海」二字印,其子浩、躊用「會稽」印。竇蒙「竇蒙審定印」,其弟臮用名印,李造「陶安」印,張嘉貞用「河東張氏」印……唐代藏印為數有限,在早期作品上偶然一見。北宋蘇易簡一家四世藏品鈐「四代相印」、「許國後裔」、「墨緣」、「武鄉之記」等印。米芾有「米芾之印」、「辛卯米芾」、「米芾氏印」、「米姓秘玩之印」、「米姓翰墨」、「米芾元章」、「平生真賞」、「神品」。南宋駙馬楊氏的印記在數方以上,其餘如元代郭天錫、趙孟頫、喬簣成、鮮于樞、張晏、虞集、柯九思諸人,多以題跋代之。而元長公主祥哥剌吉所藏,鈴「皇姊圖書」印記。明初朱元璋第三子朱棡,在藏品上鈐「晉府」、「晉國奎章」印;沐英後裔沐璘有「黔寧王印」;華夏有「真賞」、「華夏」、「真賞齋印」;項元汴鑑藏印記為歷代諸家之冠,每件藏品上有《千字文》編號,還在重要藏品上鈐蓋印章達數十方之多,遠遠超過歷代公私藏家。清代梁清標的印記有「梁清標印」、「棠村」、「河北棠村」、「蕉林」、「蕉林書屋」、「蒼岩子」、「冶溪漁隱」、「玉立氏印章」、「觀其大略」、「家在北潭」、「凈心抱冰雪」、「無垢」等;孫承澤有「孫承澤印」、「退翁」、「退谷老人」、「思仁」、「深山閉戶」諸印;高士奇有「高氏江村草堂珍藏書畫之印」、「高氏岩耕草堂藏書之印」、「江村」、「淡人」、「竹窗」、「蕭兀齋」、「蔬香園」、「生香樂意」、「簡靜需」、「嗅香齋」等;卞令之有「卞令之氏」、「卞令之鑑定」、「仙客」、「令之清玩」、「式古堂書畫記」、「式古堂」、「式古堂雅玩記」等;安岐有「安岐之印」、「儀周之印」、「安儀周家藏」、「朝鮮人」、「朝鮮安岐珍藏」、「安氏儀周圖書之章」、「翰墨林」、「無恙」、「心賞」、「古香書屋」、「思源堂」、「御題圖書府」等。還有不少鑑藏家的印記,未便逐一列舉,所有印記作為輔助資料是必要的。但不能靠它們作為決定作品的絕對真贗的依據,更不必說以假印記混入,不可不辨,值得審慎。據聞項子京全套藏印流傳下來,在琉璃廠某古董商之手。再今日照相,通過印刷製版術可以絲毫不差地翻出,手段優於疇昔。必需注意到使用的印泥問題,每個時代有所不同,唐代以水或蜜調硃砂鈐印,直到元代後期改用蓖麻油調治,故效果判然,可作斷代依據。再印泥有精粗之別,如清初耿興公、梁清標、高士奇諸家藏印的印油特精,作假困難。

《瑞鶴圖》局部

第三,作品的題跋問題。這與著錄、印記同屬輔助材料,有誤題的,有掉換的,有作偽的等等。誤題又可分為題者本人認識出現偏差,如金章宗完顏璟誤題宋徽宗趙佶摹《張萱搗練圖》和《虢國夫人游春圖》,實非「天水」(趙佶)之筆,乃畫院高手所摹。傳為李公麟《九歌圖》,後有南宋洪勛等人題跋認定,但畫風不屬李氏,是南宋人作品;明人黎民表引首,高士奇題《馬麟荷香清夏圖》誤為馬遠;誤題《商山四皓、會昌九老圖》為李公麟。梁清標在《唐宋元集繪冊》中,誤題尤多,如將《峻岭溪橋圖》定為唐人鄭虔,《玉樓春思圖》作王詵,《仙山樓閣圖》作趙伯駒,《溪山行旅圖》作郭熙,將《江亭攬勝圖》原有名款朱懷瑾而改作張訓禮。所謂米芾《雲山圖》畫偽,而董其昌題真;李嵩《海屋天壽圖》,明莫是龍題真,畫偽;趙孟頫《篆書千文》,大德元年款,高士奇題簽,乾隆弘曆重題引首,俱真,拖尾明人陳沂跋與趙氏篆書則屬舊仿。米芾《天馬賦》後有孫承澤、王鐸兩題皆真,但作品為鉤填。文徵明《平廬草堂圖》後明人文嘉、文肇祉、王穉登、張獻翼題均真,畫有問題。元任仁發《飲馬圖》後姚公綬跋真,畫舊偽。李公麟《明皇擊球圖》,拖尾明初傳著,吳干及董其昌跋均真,畫屬南宋人筆。黃公望《砂磧圖》拖尾姚廣孝、魏驥、袁忠徹、徐守和、項子京等題俱真,畫舊偽。以上列出一系列有關題記,初步可認為出於誤題,原因是占有資料不足,或受習慣所囿,凡把白描作品一律當成是李公麟所繪。恰如米芾《畫史》所云:「世俗見馬即命為曹(霸)韓(干)韋(偃)、見牛即命名為韓混、戴嵩……」正是此意。其中題記本來為真跡作品而題,後來原本被人換掉,易以劣品,一分為二,以混淆視覺。還有就是明知原作不真,受畫商或友人情托,不得已而題之,這些情況不可能避免。因此說,真題記可以起到判定真贗的作用,同著錄、印記性質一樣,只能是起相對的作用。所以,書畫鑑定有個主從之別,主者為作品本身,從者乃輔助材料,對鑑定者本人至關重要。

所說的輔助材料,還有不少,如絹素、紙張、裝裱諸端,都在鑑定者研究考慮之內。這裡,從正面提出更為直接有關的幾個方面,略加闡述,俾窺梗概。至於作偽的若干問題,所謂「道高一尺,魔高一丈」,非三言兩語可能說清,它已形成鑑定工作的反面體系。目前,客觀上要求文物界在這門學科上著力,把它做一番總結,庶幾有軌跡可尋,而不是「只可意會,不可言傳」,蒙上一層神秘的色彩,希望在本世紀內通過各方努力,能完成劃時代的工程,不勝祈禱之至!

(四)

當代書畫鑑定取得一致的共識,非常必要,但由於客觀和主觀雙方面複雜因素不可能對每件作品都能認識一致,即使將來鑑定進入科學領域,也難免會出現微小的偏差,這是在任何精密儀器上也不可避免的事實。也許真贗之辨可望解決。此類情況,不僅允許存在,而且留待今後研究者繼續從事探討,這才是應有的科學態度。

歷史上留下尚須解答的問題,實在不少。這些年中,我也曾試圖做一點工作,由於綆短汲深,能力有限,未必能觸及問題的實質所在。這裡,藉此機會,再一次表達初衷,有的是已經在國內外報刊上發表過的,有的是認識上初步形成自己的看法,尚在進一步醞釀中,有的是對國內外學者專家已作出的成績表示祝賀之忱。請舉要縷述如下:

首先要感謝我們的謝稚柳先生為上海博物館徵集到旅美華人王南屏先生的王安石《楞嚴經要旨》和南宋的蘇州刻《王安石文集》。《要旨》屬王氏傳世代表作,而《文集》背面的700通名人書翰,有關政治、經濟文書尤為珍貴。謝氏精於鑑賞,沉著而有魄力,終於克服許多困難,玉成此事,為文博事業貢獻至大。謝氏還辨認出美國弗利爾博物館藏原題為郭熙《溪山秋霽圖》卷,拖尾明文嘉、王穉登、董其昌、陳盟諸跋,元柯九思墨印,近代由上海龐萊臣售出。此圖歷來被作為郭熙之筆,謝氏經過與郭熙傳世諸作與王氏作品進行比較研究,撰文得出結論,認為郭熙與王詵的山水,同出源於李成一路,而郭與王的造型表面上形式相近,且歷來著錄均為郭熙《溪山秋霽圖》,從實質上講,這是將彼此之間畫風和畫家各自的個性混淆在一起的緣故,也就是說進行書畫鑑別中忽略了基本點——個性,說是元代卓越的名家柯九思也不能逃避的事實。又有傳世《雪竹圖》立軸,絹本,雙鉤兼暈墨烘染,無作者名款,亦無收藏印記和題跋,僅在靠石竹竿上倒書「此竹可值黃金百兩」八字,為玉筋小篆。就畫論畫,時代風格應早在北宋之初,技巧精妙,據我所知,無出其右者。因無任何第一手材料比較,於是謝先生只得查閱宋人文獻,逐一對照,最後做出此圖為五代徐熙製作的論證,有理有據,具有充分說服力。歷代著錄中,極少有此宏論,為今日古代書畫鑑定開闢了一條新路,這也是可喜的成果。此處尚需補充一句,就是說,如果王詵的《漁村小雪圖》和《煙江疊嶂圖》至今無由發現,欲作翻案文章,想必是有難於發現的困難。

《溪山秋霽圖》局部

美國方聞教授(普林斯頓大學)對中國古代書畫的徵集和研究,在國外學者中貢獻顯著,他使大學博物館和紐約大都會藝術博物館的藏品積累,逐年增加,後來居上,在國際上的名譽蒸蒸日上。1985年5月在紐約舉辦學術討論會盛況空前,與數年前堪薩斯、克利夫蘭兩地的「八代遺珍國際學術會」相互輝映,值得稱道。由於方聞教授本人中國古代書畫的素養深厚精湛,兼之氣魄過人,匯為大觀。他從事中西書畫史的研究,著作甚豐,並重視真贗的辨識。題為《燕文貴山水圖》之作,流傳中早已定為燕文貴手跡,向無異議。可是,方聞教授經過研究終於推翻成說,撰文肯定為燕氏弟子屈鼎所作,在中外學術文物界取得一致承認,較之「買王得羊」的成果還重要許多。理由是:第一,燕文貴的真跡,傳世可以確認者尚有兩三件;第二,屈鼎之作,見於《宣和畫譜》著錄的有好幾件,然八九百年後,竟沒蹤影,在畫史上成為空白;第三,從燕、屈作品師承關係,有裨於北宋初期山水畫發展脈絡的探索;第四,作為屈鼎傳世孤本,它的藝術價值和歷史意義值得珍視。此類「發潛德之幽光」的工作,使我聯想到歷代也有不少的人士為此打下了基礎,功不可滅,不能忘記。問題還得拉回來,方聞教授將燕氏之作考訂為屈鼎,正與謝先生之評定徐熙《雪竹圖》有異曲同工之妙。都由於客觀條件幫了忙,宏觀起了作用,即時代風格(包括謝赫六法之首的氣韻),加上微觀深人綜合的分析(包括個性及其他)。今天自然科學的發明對世界物質文化作出貢獻,受到人類社會的推重。已故胡適先生對《紅樓夢》考證時說過,發現一個新詞,等於在宇宙找到一顆新行星(大意如此)。是的,做學問重在不斷探索,有所發現,以及有所創造。我以為謝、方兩先生以及其他藝術文物界專家,各自做出了重大的業績,理應予以褒獎,至於採取何種形式,可以由有關方面從長計議。要之,使國際社會將古代書畫鑑定研究的碩果,不但予以承認,而且廣泛加以獎勵和宣揚,藉此推動這方面事業的開展。也許這個看法被別人視為迂闊,惟有感於此,作為建議,以供採擇,如是而已。儘管是屬於題外話,過去若干年卻無人提及,不無遺憾。

戴進 《山水軸》

單是強調宏觀(時代性),可收「雖不中,不遠矣」的效果,固屬重要。但放鬆微觀,就會把作品的真實作者漏掉,絕對年代,更為重大,不言可知。上面的燕、屈《夏山圖》之辨是如此,再不妨舉出近年來在鑑定工作中所遇到的一樁令人深思的事情。猶記友人中山大學容庚教授曾以重金從某古物商手中購得署名戴進《山水卷》,此乃本世紀七八十年代之事。此老將「文革」中所受到的折磨和屈辱,一概置之度外,仍然積習未改,依舊不忘情於古器物碑版、書畫的搜集。戴進《山水卷》是他晚年搜到的心愛之物,喜悅之情,可想而知。後來常在朋輩雅集之時,將此卷展示以娛悅同好。我於1965年冬曾客廣州,與教授多次過從,談天說地,此情此景,猶在眼前。惜在「文革」中,我們遭到同一命運,長期無緣南下晤面。「四凶」就擒,舉國同慶,我們之間彼此通過信息,互致問候,但又時為工作所羈絆,迄至1988年11月再次臨穗,一別13載,物是人非,教授早已跨鶴西去,而我亦垂垂老矣,不禁感慨系之!差堪慰藉者,此行能在廣州美術館看到此公生前捐獻國家大批古代珍貴文物,其中就有上面提到的戴進《山水長卷》,赫然在目,如睹故人。殊知此卷曾被不少同仁鑑定為明代中期之作,但未必屬於戴氏手筆。此論點頗具權威性,似乎已成定案。故當廣州美術館為紀念建館35周年,與中文大學文物館聯合舉辦明清繪畫特展時編印畫集,將此卷收人集中,改作「明人山水」,謝文勇先生《讀畫小記》中有以下記載:「此卷為中山大學容庚教授捐贈。經鑑定,戴款不真,定為明人作品,從風格看屬於浙派一路。明李開先《中麓畫品·後序》,記述戴氏曾嘆稱:『吾胸中有許多事業,怎奈世無識者,不能發揚』;《明畫錄》也稱他『死後始推為絕藝』。可見此卷當作於戴氏去世後,不然他在世畫不為看重,誰願花這麼大功夫畫此長卷假冒戴氏作品?」以上所引的一段文字,其前提認為是在「戴款不真」之下面引申出古人之說,藉以證明後人所為。卻又覺得此卷「具大家氣格,非庸庸畫工所能。在流傳的古代書畫中,往往碰到像此卷一樣,款識不真,但作品時代接近,藝術水平極高,如按所署款識看待當然不合實際,若就此束之高閣,不給面世,也至為可惜」。我們要感謝美術館沒有將它「束之高閣」,並編印全圖公諸於世,具有高見卓識。由於遼寧省博物館藏有清宮著錄為南宋夏珪《江山無盡圖》長卷,雖非夏氏真跡,無本人署具名款,當是南宋末期畫家師法馬元、夏珪兩家技法融合而成的「天衣無縫」的佳構,用畫與此卷對照,發現兩圖筆墨、山川、樹石、人物、溪橋完全一致,連當中極細微的點苔,廬舍位置等,吻合無間,實乃咄咄怪事!由此引出一個極為尖銳的問題:兩圖肯定出於同一畫稿,其間必有一卷是臨摹本。按常理。只有後來的畫家才有可能臨摹前人之作。如果可以認定明人山水一卷源出《江山無盡圖》,此前提若被承認,接著是臨摹者是否戴進的問題,又被重新提了出來。這正好是由於邏輯推理所必然揭示的,而且需要我們認真考慮作出正面回答的嚴肅問題。從鑑定上的責任感出發,我不能不承認此卷是戴進《江山無盡圖》的摹本,而且是戴進早年致力於馬、夏畫派時辛勤用功的力作。根據是:第一,戴氏從南宋李唐、馬、夏一派致力追求,如果不通過認真著力的臨習功夫,就不可能創造出浙派的風骨;第二,卷後行書所署「錢塘戴進」名款,信筆出之,靈活而無凝滯之感;第三,如是作偽,當仿效名家常見之款式,如「靜庵」或「靜庵戴進」、「戴文進寫」、「西湖靜庵」行楷書,追求其形似和運筆結體,以欺鑒者。可此卷署款則大為不然,是戴氏早年未成熟定型時所書,恰與早年從事臨摹若合符節,歸於統一。因此,可以確定此卷應屬戴氏早年真跡,可定名為《戴進摹宋人江山無盡圖》,諒荷讀者同意。

《簪花仕女圖》

由於有夏珪(傳)《江山無盡圖》原作的存在,依此而判定明人山水卷出自戴氏早年臨摹,藉以破除疑團,誠乃快事!國內外大量古書畫作品的存在,猶有許多留待解答的問題,舉其犖犖大者,尚在爭論階段中的西晉《平復帖》是否陸機所書,《簪花仕女圖》創作的年代在中晚唐或是五代?《茂林遠岫圖》作者是李成抑或是燕文貴?唐歐陽詢《行書千字文》是廓填本還是早年寫本?南宋馬和之《詩經圖》有幾卷或竟無一卷是馬和之畫,宋高宗趙構書?傳世《韓熙載夜宴圖》是否五代顧閎中真跡?《江帆樓閣圖》作者是否為李思訓,製作年代是否在唐?《游春圖》是否出自隋展子虔?《便橋會盟圖》是否遼畫?陳及之為何時代的畫家?《補〈唐高閒千文〉前段》是否出自元鮮于樞之手?《江山千里圖》是否趙伯駒所繪?《六馬圖》的作者能肯定是趙千里?我一連串提出這許多屬於亟待解答的正面問題,盡都屬於早期作品,它們在中國書畫史上占有極為重要的位置,如果通過研究和辯論,求得恰如其實的結果,那將把古書畫鑑定提高到一個新層次。限於水平,講不出更多的道理,無甚新意,有負大家的期許。深知我提出的這個問題相當龐雜,工作固然艱巨,高峰待人攀登,世間上沒有不可克服的困難,只不過在時間上有早遲之分而已。