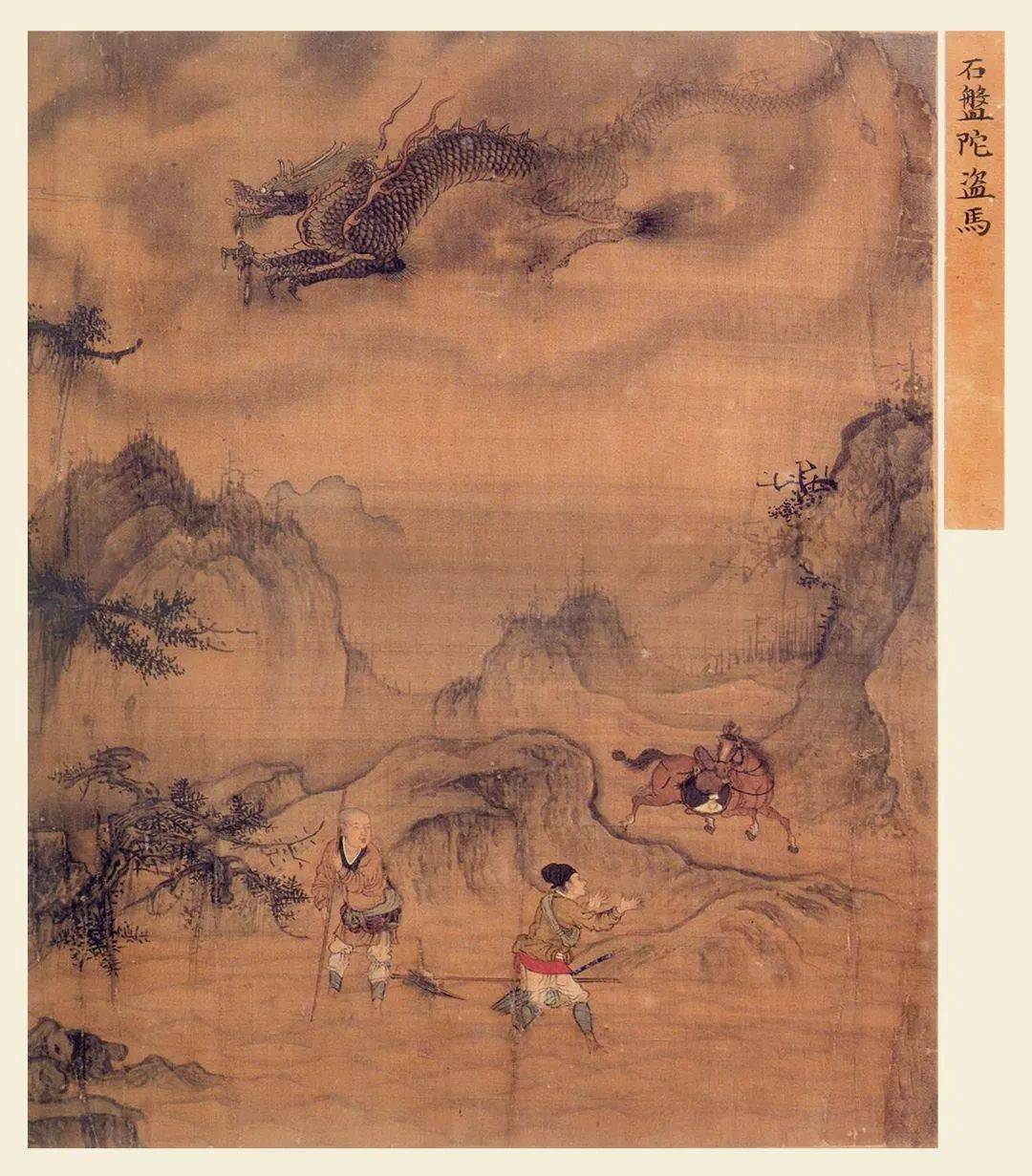

元代畫家王振鵬的《唐僧取經圖冊》,現存三十二頁,敘玄奘取經故事,卻在百回本《西遊記》之前,而且情節差別極大。唐僧、豬八戒、沙和尚等名稱已經出現,而未見孫悟空,只有「玉肌夫人」頁上有一猴形侍者,疑即孫悟空的早期形象,另外,第七頁中題名中又有「索行者」的字樣,疑即「孫行者」的另一種說法。第六頁「石磐陀盜馬」中的石磐陀,也是歷史上真實存在的一個胡人,曾與玄奘短暫相伴,因胡人毛髮茂密,酷似猴形,如《漢書·西域傳》所說:「今之胡人青眼赤須,狀類獼猴者,本其種也。」因此石磐陀也可能是孫悟空的早期原型之一。

《唐僧取經圖冊》打開了另一個《西遊》世界,圖中許多故事看上去極為陌生,甚至沒有文字流傳下來,不妨視其為唐僧十世取經當中的一世。

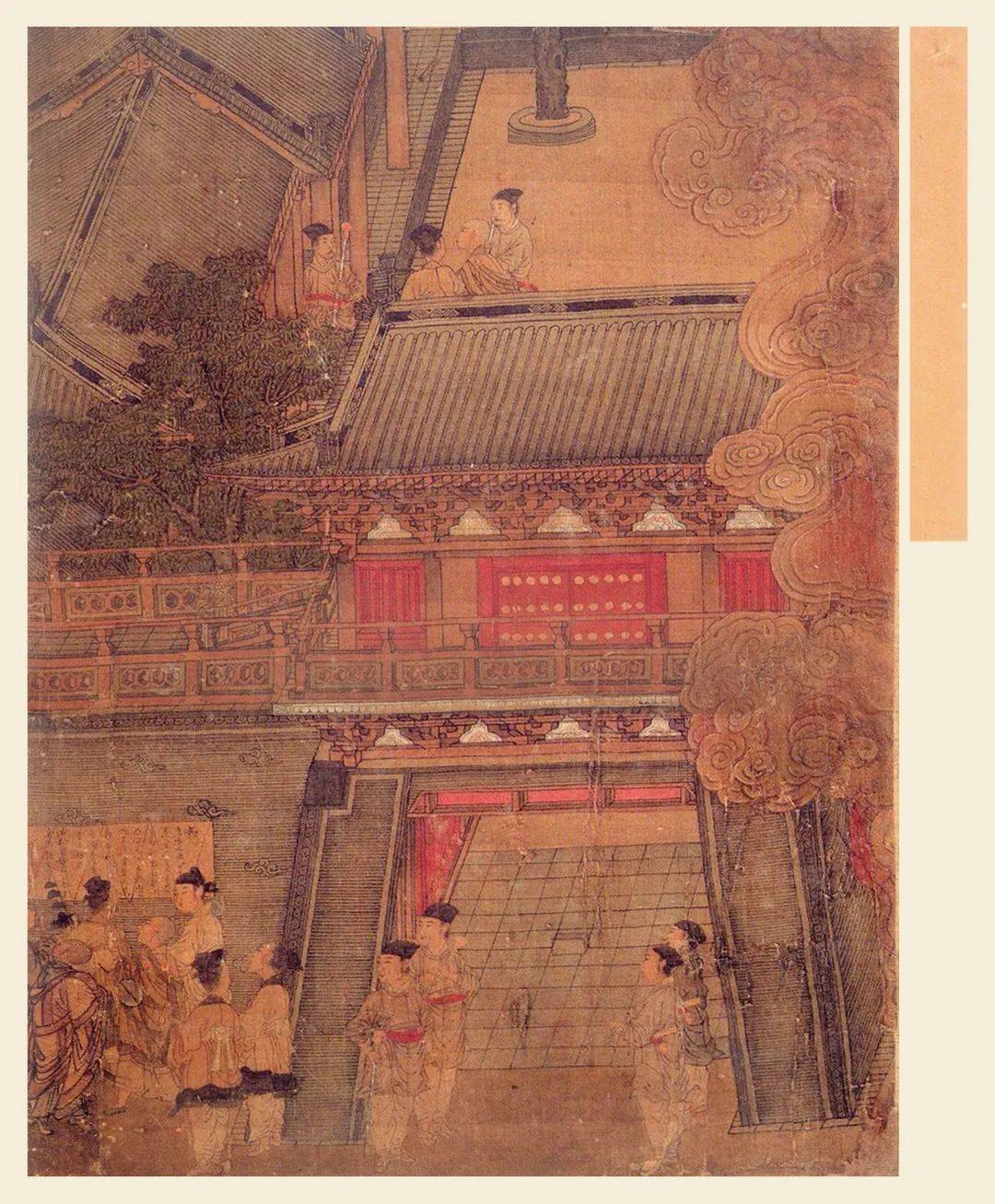

· 玄奘京城揭取皇榜 ·

· 張守信謀唐僧財·

· 烽官追逐私出境唐僧 ·

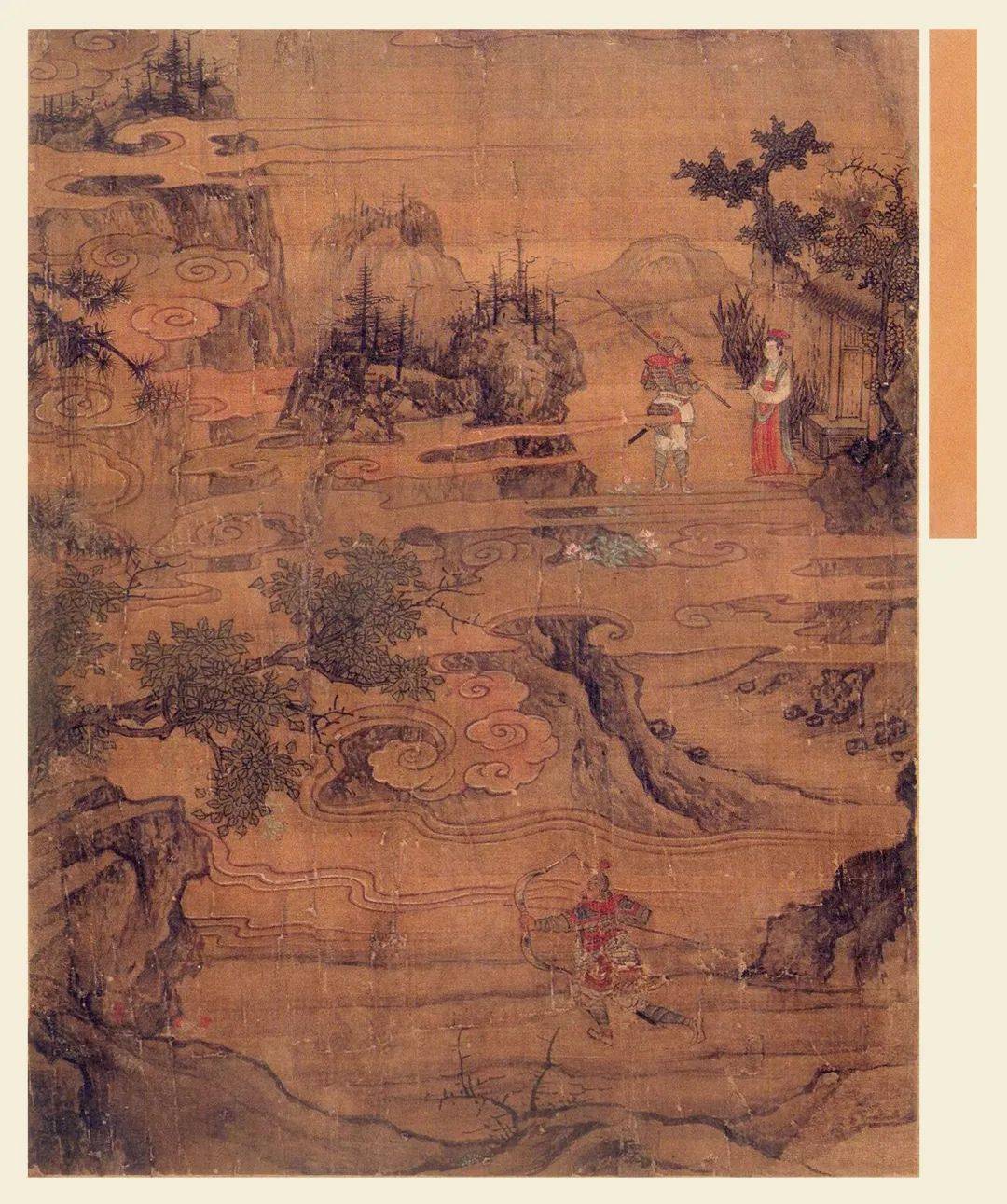

·遇觀音得火龍馬·

·流沙河降沙和尚 ·

·石磐陀盜馬·

·毘沙門李天王與索行者 ·

·八風山收豬八戒·

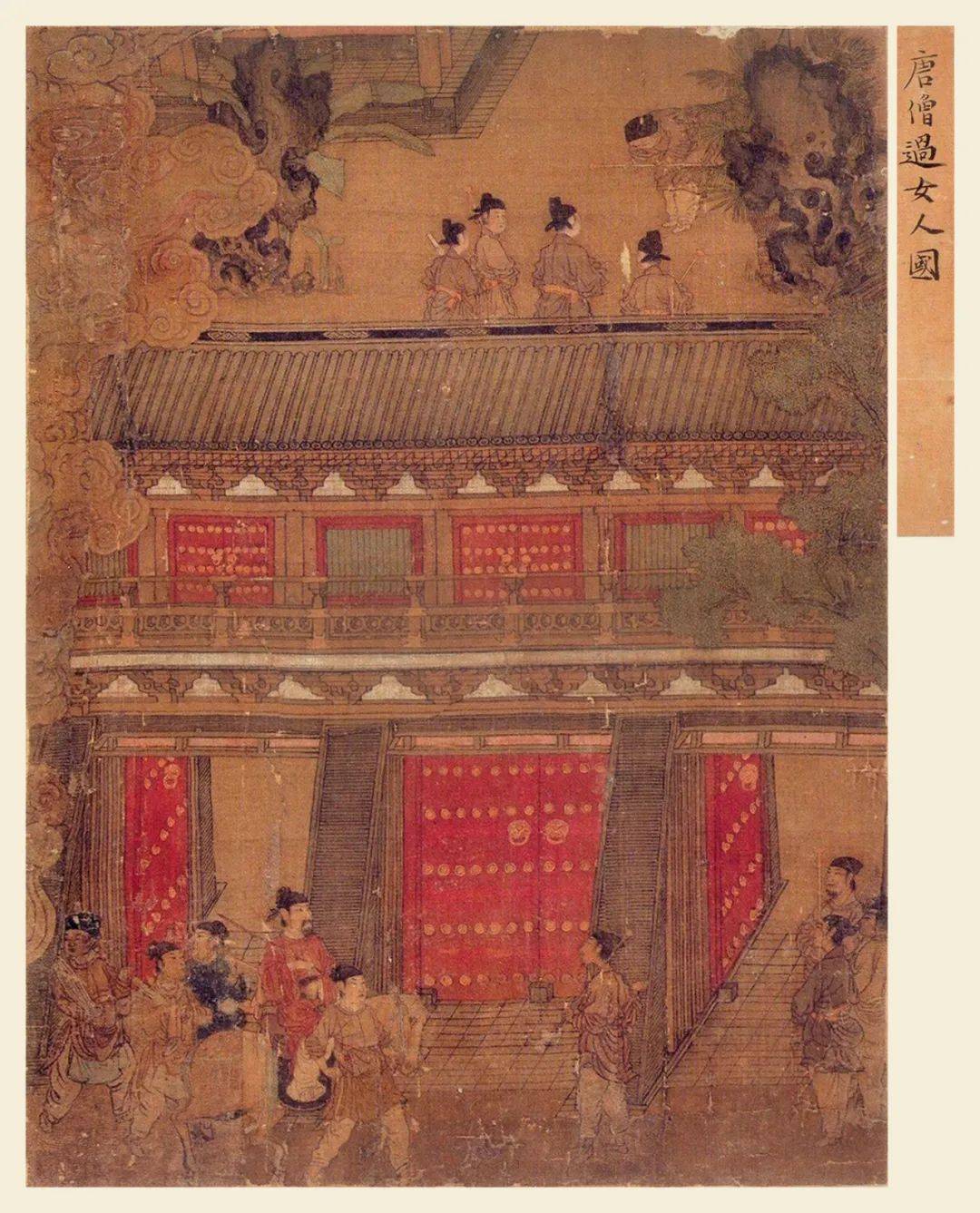

· 唐僧過女人國·

·佛賜法水救唐僧·

·飛虎國降大班·

·飛虎國降小班·

·五方傘蓋經度白蛇 ·

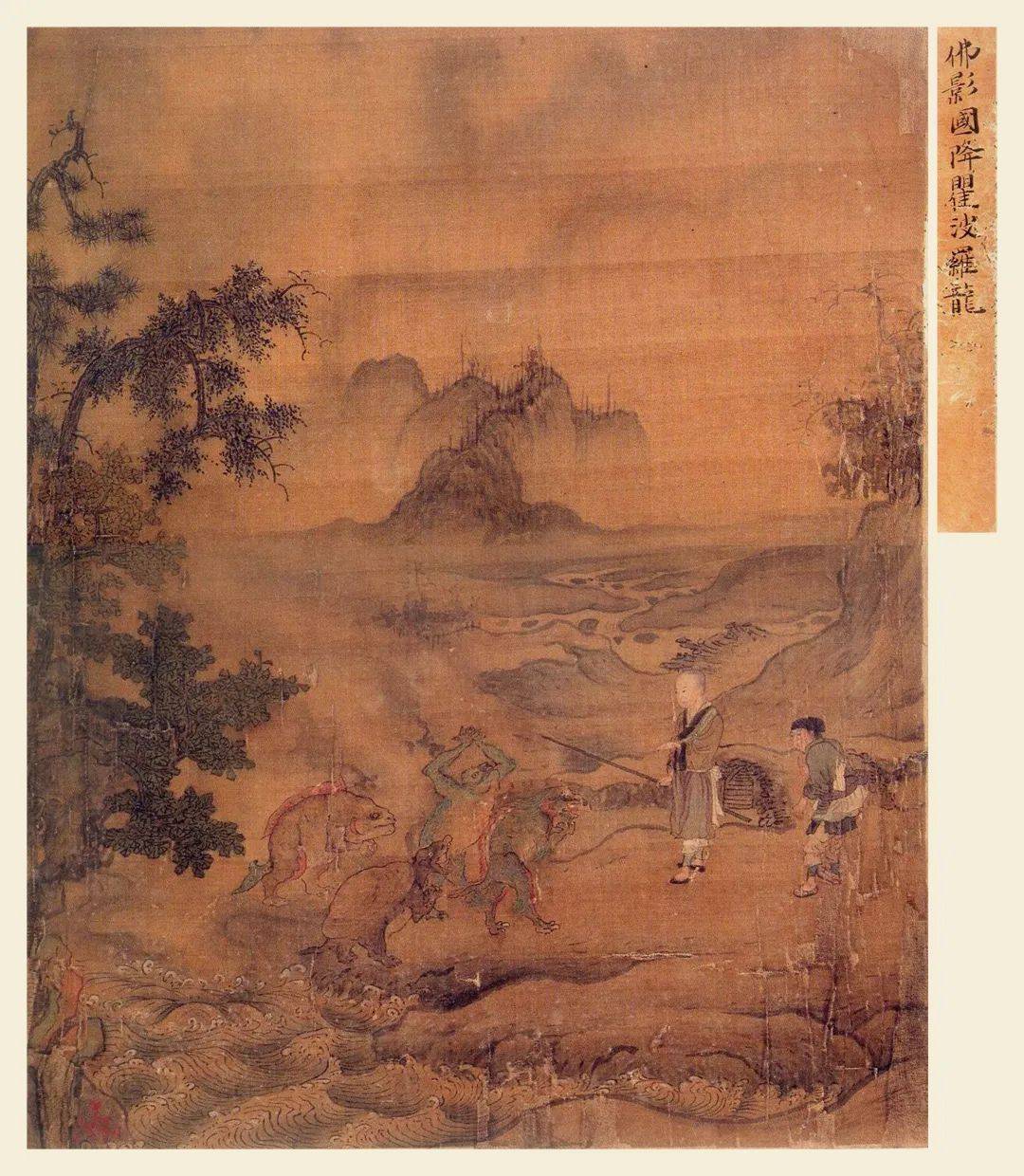

·佛影國降瞿波羅龍·

·玉肌夫人·

·旃檀大仙說野狐精 ·

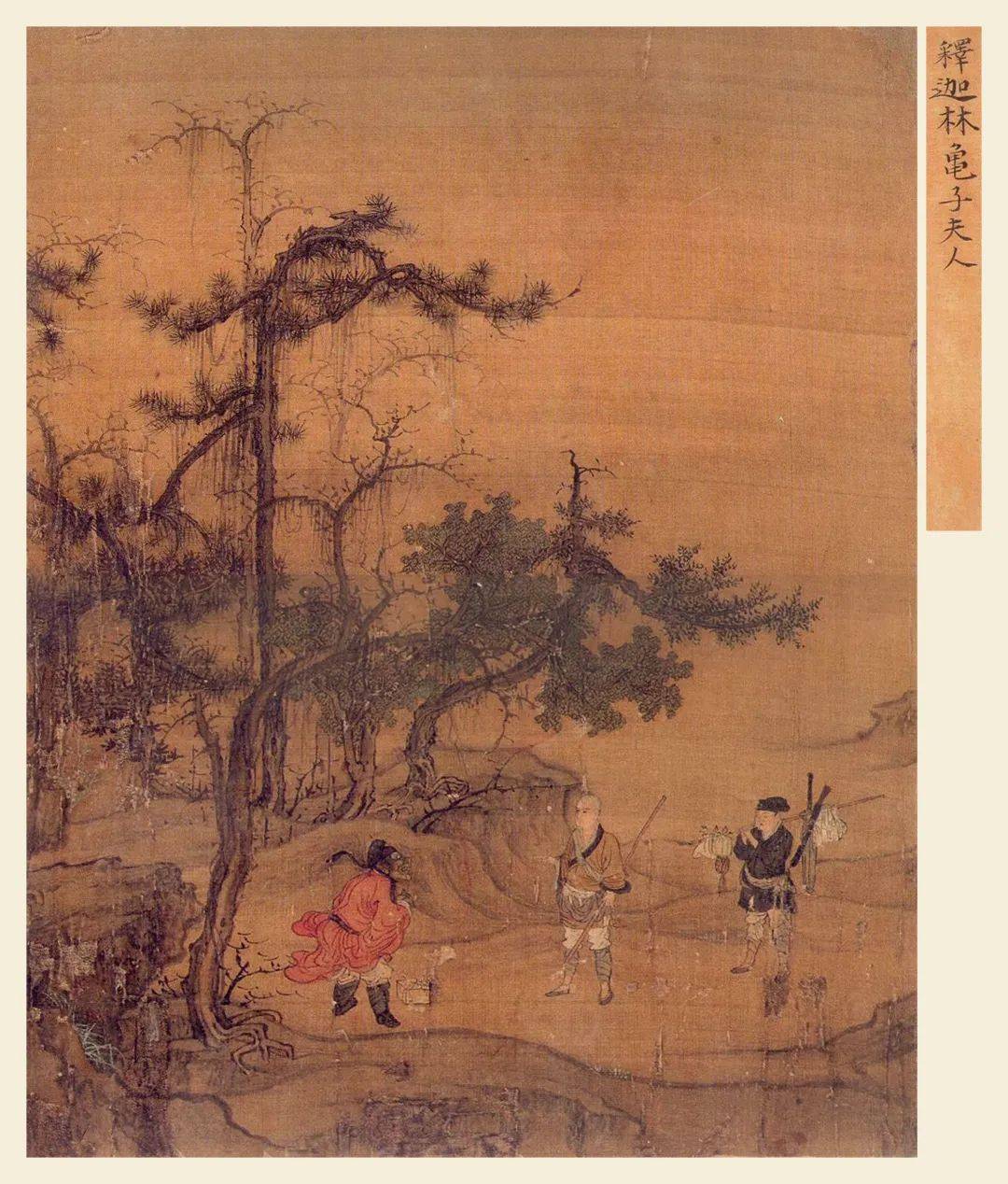

·釋迦林龜子夫人 ·

·金葫蘆寺過火炎山·

·過魔女國 ·

·東同國捉獅子精 ·

·六通尊者降樹生囊行者·

·金鼎國長爪大仙鬥法 ·

·中印度尋法伽寺·

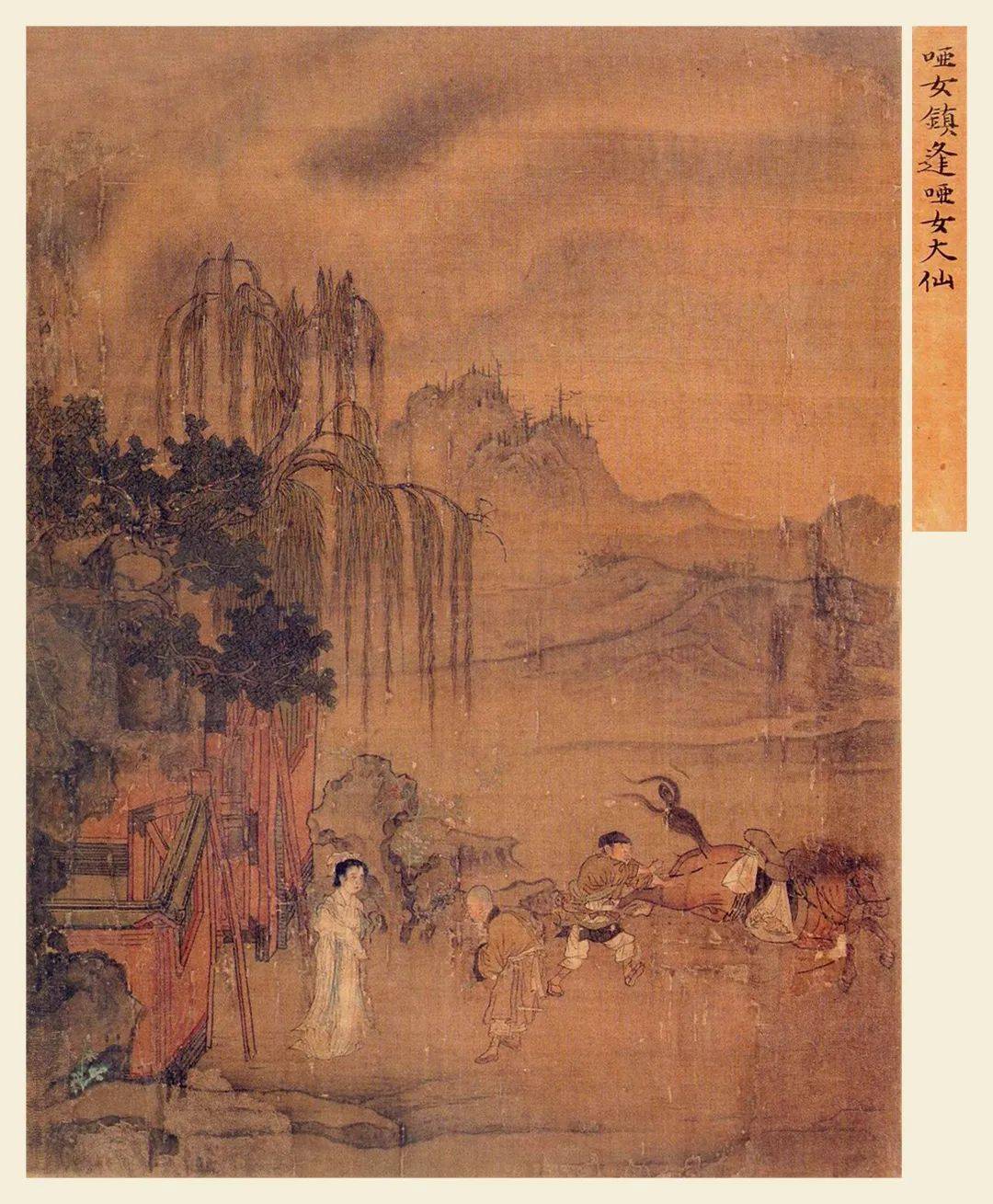

·啞女鎮逢啞女大仙·

·明顯國降大羅真人·

·懸空寺遇阿羅律師·

·過截天關見香因尊者 ·

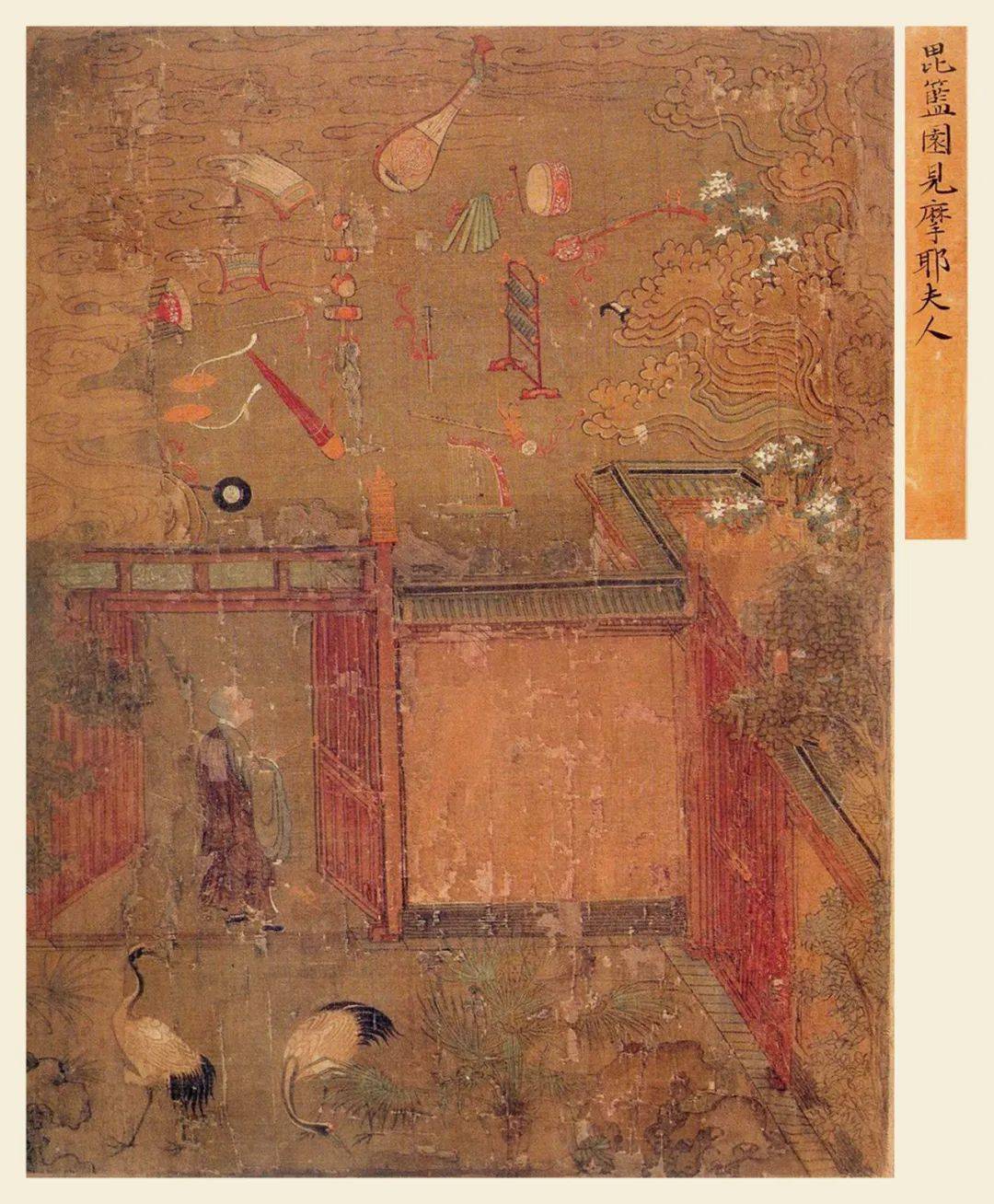

·毘籃園見摩耶夫人·

·白蓮公主聽唐僧說法 ·

·萬程河降大威顯勝龍·

·唐僧隨五百羅漢赴天齋·

·唐僧取經回國 ·

附

劉滌宇:《唐僧取經圖冊》研究的回顧與展望

收藏於日本的《唐僧取經圖冊》(以下簡稱《圖冊》)進入學術視野,始於1992年田仲一成與戶田禎佑兩人發表的研究文章。後來磯部彰發表《〈唐僧取經圖冊〉可窺見的〈西遊記〉物語》等一系列文章對其圖像內容和繪畫風格作了進一步研究據曹炳建、黃霖《〈唐僧取經圖冊〉探考》和劉中玉《〈毗藍園見摩耶夫人〉考——傳王振鵬〈唐僧取經圖冊〉研究之一》,日本《國華》1992年10月刊出田仲一成《〈唐僧取經圖冊〉故事初探》和戶田禎佑《〈唐僧取經圖冊〉式樣的探討》。磯部彰的3篇文章分別為1995年發表於《富山大學人文學部紀要》24號的《〈唐僧取經圖冊〉可窺見的〈西遊記〉物語》、1996年發表於《東方學論集》的《〈唐僧取經圖冊〉中所見的〈西遊記〉物語》、1996年發表於《富山大學人文學部紀要》25號的《〈唐僧取經圖冊〉的繪畫順序和其畫題》。以上文章筆者正在尋找中,文中對幾篇文章內容的介紹均來自曹炳建、劉中玉兩篇文章的綜述部分和二玄社影印本《唐僧取經圖冊》中磯部彰《元代〈唐僧取經圖冊〉研究要旨》一文。2001年,二玄社正式出版《圖冊》,並附磯部彰和板倉聖哲二人的解題文章,使其受到更加廣泛的關注。

1993年,朱恆夫在《目連戲中的孫悟空故事敘考》一文中首次提到《圖冊》,主要是對1992年9月共同社消息的轉引,作者當時並未見過《圖冊》。《圖冊》出版後,討論《西遊記》故事源流的文章一般會提及它,但多一筆帶過。論述內容也因襲成說。直到2008年曹炳建、黃霖的《〈唐僧取經圖冊〉探考》(以下簡稱《探考》)發表,對《圖冊》的研究才在早期日本研究基礎上有實質性推進。2014年南京大學李思洋的碩士論文首次以《圖冊》所繪建築形制對其時代特徵進行重新評估,其中以欄杆式樣探討《圖冊》時代屬性的內容經整理後於2017年發表。2019年劉中玉對《圖冊》中[下12]「毗藍園見摩耶夫人」一幅的圖像源流及畫中以樂器為代表的名物進行詳細考證,並探討其與南宋明州佛畫的關係。

縱觀中日兩國對《圖冊》的研究成果,總體而言,雖然其逐漸進入越來越多學者的視野,但關注程度仍然有限,很多研究也尚待進一步深入。即使最基礎的《圖冊》作者與時代問題,不同研究領域的學者也存在分歧。之所以如此,與《圖冊》研究基礎材料的欠缺有關:畫面的大部分內容不見於任何已知的玄奘西遊故事系統,因此難以找到足以考證《圖冊》故事內容的可靠材料。尤其是《圖冊》中多幅畫的題簽與內容明顯不符,更增加了研究的難度。筆者也在尋找對《圖冊》進一步研究的突破口,到目前為止,暫無重要進展。本文旨在回顧既有研究思路,同時對未來研究可能拓展方向進行探討。

對《圖冊》所繪故事內容的考證

(一)既有研究綜述

由於《圖冊》所繪唐僧取經故事的獨特性,故考證其故事內容,對《西遊記》故事源流研究十分重要。這是中國文學史,尤其是小說史研究領域對《圖冊》關注的主要內容。總體來講,既有研究對《圖冊》故事的考釋存在幾種研究路徑,包括利用已知《西遊記》故事源流材料考證、利用其他史料考證、題簽與圖繪內容互證、各幅間圖繪內容互證等。

磯部彰對《圖冊》故事的考證主要利用已知《西遊記》故事源流材料,具體說就是從《大慈恩寺三藏法師傳》(以下簡稱《慈恩傳》)、《大唐三藏取經詩話》(以下簡稱《詩話》)直到明初《楊東來先生批評西遊記》的內容,來嘗試為各幅圖重新排序。同時,其他史料也被作為重要旁證,比如將[上13]中的神人圖像與「日本密教圖像集《圖像抄》《覺禪鈔》等中的圖像」比較,證明其為深沙大將等。而將[上6]中落入河中的人物與[上3]的烽官形象進行對比,證明其為同一人,則屬於各幅間圖繪內容的互證。同時,通過圖繪內容的互證,把唐僧歷險而得毗沙門天王救助的各幅畫歸攏為兩條故事線,同時保留它們屬於同一故事的可能性。

與磯部彰主要傾向於考證圖繪內容不同,曹炳建、黃霖的《探考》對圖繪內容和題簽內容都充分重視,且對兩者分別做了考證。《探考》認為「題簽的作者最大的可能是畫面作者本人」。筆者對此表示認同。除了文中所提幾條證據外,筆者要補充的是[上13]「五方傘蓋經度白蛇」,圖中明顯有白蛇的形象,還有畫面上方神人與白蛇纏鬥並將之斬為兩段時出現在附近的神物,因此題簽與圖面內容一致,而且「五方傘蓋經」這種生僻信息很難被解釋為望文生義者妄題。另外,無論單獨看題簽還是單獨看圖繪內容,都與已知的玄奘西遊故事系統不同,而兩者間卻存在著相符的內容。這是它們可能屬於同一系統的證據之一。但是認定為題簽者以自己的故事系統曲解圖繪內容,則既無充分依據,也相當於將問題人為複雜化。但是否需要如《探考》所做,在沒有更充分證據否定題簽時,仍以題簽為準,筆者持保留態度。其原因在於公認題簽與圖繪內容不符的圖比例超過半數,所以在無法證實圖繪內容是否與圖簽相符的情況下,以保留開放解釋的可能性為宜。

《探考》對圖繪內容的考證強化了畫面信息的識別以及各幅間圖繪內容的互證。通過對[上1]中城頭張貼的敕文文字的解讀,確定敕文的內容與祈雨有關,糾正了出版者所題「涼州城外」和磯部彰所暫題「西天取經的皇榜」之誤。另外,《探考》通過對人物裝束和形象的辨識,結合已知《西遊記》故事源流材料考證,對圖繪故事內容作了重新分組,分組的結果除了玄奘、侍者和龍外,其他人、神、妖在不同的故事中不會以同樣面貌重複出現,使對圖繪故事內容的考證在磯部彰工作的基礎上有實質性推進。

而《探考》對題簽內容的考證則更具有開創性,其中有些考證頗見功力。比如在考證[下5]原題簽「六通尊者降樹生囊行者」時,引用元代虞集《道園學古錄》卷二四所載《高昌王世勛之碑》中輝和爾(「回紇/維吾爾」的異譯)故地有樹生人的傳說,懷疑「樹生囊行者」為高昌當地傳說滲入佛教的結果,由於傳說流行地正是玄奘西行途中的重要節點,所以此說有很高可信度。

(二)可能的研究思路展望

因為前面提到的原因,對《圖冊》所繪故事內容的考證舉步維艱。《探考》一文發表後,10餘年時間內並無對其考證的新成果發表。

誠然,將《圖冊》畫頁及其題簽的內容完全考證清晰需要新的史料和一定的機遇,但是,在現有研究的基礎上再邁出一步並非沒有可能。筆者初步整理了進一步研究的可能線索,或會有所啟示。

首先是從佛教經典(尤其是密教經典)以及中土密教高僧的事跡入手,或能解開部分護法、神人、人物乃至妖怪身份之謎。《圖冊》以毗沙門天王為唐僧取經的守護神,與《詩話》基本一致。尤其《圖冊》所傳達的佛教信息有明顯的密教色彩,與歷史上作為佛教唯識宗大師的玄奘所信仰的佛法並不相同。張乘健、杜治偉等學者曾先後發文,論證《詩話》中「三藏法師」的原型應為唐玄宗時的密教大師不空[7-8]。不空作為推動毗沙門天王信仰在中土流行的關鍵人物,也曾渡海去印度取經,伴隨著取經故事的密教化,不空的事跡滲入玄奘西遊故事系統是大機率的事件。杜治偉的論證中引用《圖冊》[上1]的祈雨情節,認為早期記載玄奘無祈雨事跡,而不空有此事跡,作為不空故事滲入的佐證。循此思路,[下9]的題簽「明顯國降大羅真人」也有可能取材於《太平廣記》中所記不空與羅公遠鬥法的故事。

磯部彰認為,[上13]中的神人為深沙大將。頗有可疑之處。至少骷髏項飾是深沙大將的標識性佩飾(也為後來《西遊記》中的沙和尚所繼承),而圖中神人的項飾不似骷髏。況且《圖冊》[上5]的題簽「流沙河降沙和尚」,雖內容與題簽不符,但前述題簽也應該屬於同一故事系統,則《圖冊》故事系統中應有沙和尚出現,且用「降」字,與「六通尊者降樹生囊行者」「明顯國降大羅真人」等題簽用字相同,很可能在《圖冊》中沙和尚的身份是妖怪而非取經隊伍的一員。一般認為深沙大將是世德堂本《西遊記》中沙和尚的原型,那麼在圖冊中,其是否真的會分身為神和妖兩個面目迥異的角色,頗為可疑。

對毗沙門天王信仰的考察也有助於推進對《圖冊》所繪故事內容的考證。毗沙門天王是西域于闐國的保護神,而中土的毗沙門天王信仰受到于闐國影響,如敦煌壁畫中「毗沙門天王決海」情節即源於于闐國。朱剛認為毗沙門天王形象演變為「托塔李天王」最初可能不是對唐初名將李靖的附會,而是因為自認為毗沙門天王后裔的于闐王室曾使用漢姓「李」與中原王朝交往(最著名的人物為李聖天,新舊《五代史》和《宋史》都有記載)。以毗沙門天王為題材的繪畫和造像在中土從唐代開始有較強連續性。《圖冊》題簽中出現「毗沙門李天王」的稱呼,是毗沙門天王形象漢化的重要標誌。各種佛經對毗沙門天王手下的記載並不一致,《圖冊》中作為毗沙門天王手下的持斧者的身份可能要從這些佛經中搜尋。人們之所以對持斧者身份感興趣,是因為其與世德堂本《西遊記》對巨靈的描寫一致,搞清楚這位持斧者的身份或對釐清世德堂本中巨靈形象的來源有一定作用。

另外,根據已知《西遊記》故事源流對圖面內容進行解釋需要警惕是否可能造成誤導。比如唐僧的侍者究竟是不是《慈恩傳》里的石磐陀,天上的龍是否一定是唐僧的「火龍馬」化身,等等。即使某一種解釋可能性已經很大,但在沒有確鑿證據之前,仍然需要保留開放的可能性。

以上設想並不成熟,但希望能有助於《圖冊》故事內容的考證。即使這些思路能有所推進,但將眾多故事殘片拼成一個相對清晰的框架,仍有很長的路要走。

從藝術史或物質文化史視角

對《圖冊》的研究

(一)既有研究綜述

《圖冊》的作者及其所屬時代是研究的一個基礎問題。在現代研究者涉足《圖冊》研究之前,清代學者梁章鉅已經對其做過考證,他先判斷畫家應為唐尉遲乙僧,後因為看到[下16]左下的「孤雲處士」半款,而將之歸於元王振鵬名下。但田仲一成根據圖冊的故事內容認定其早於《詩話》,並將之繪製年限定於宋金時期。戶田禎佑通過比對「孤雲處士」半款的筆跡,認為其為偽款,並從繪畫風格入手,認為「各幅畫中體現了多種不同的風格」,且「從整個32幅畫中可以發現畫面特徵相似的幾種類型」。磯部彰也認同《圖冊》可能是「工坊分工作業」的結果。板倉聖哲則認可其為元代作品。研究其他問題的學者或擱置繪畫年代和作者問題而專注於內容,或認為「如果沒有更確鑿的證據,《圖冊》仍應認作王振鵬所繪;其所產生的時代,也就只能是元代中期」。

從藝術史或物質文化史介入《圖冊》研究的學者,則普遍傾向於將《圖冊》的繪製年代提前。

李思洋的碩士論文專辟一章,試圖通過名物考證判斷《圖冊》的時代屬性,而研究主要聚焦於畫中的欄杆做法,並因此得出「其創作時間為12世紀左右」的結論。後來獨立發表的文章基本是碩士論文此章的改寫。

對繪畫中的名物進行考證以確定其年代屬性,是繪畫鑑定常用的方法,但只以局部形制判斷繪畫年代並不可靠。畫中的名物年代一般可確定繪畫年代的上限,即「不會早於某時代」,而選擇不同名物得出的年代區間會有區別,一般做法是取畫中各類名物交集的上限作為繪畫年代的上限。李思洋只考察欄杆工藝,對於繪畫斷代來說是有局限性的。另外,由於選取的對比樣本有局限性,欄杆華版上用龜背紋者「時代均在12世紀左右」的結論也不無可議之處。繪製於北宋紹聖三年(1096)的山西高平開化寺壁畫,就有建築欄杆華版使用龜背紋的例子。而且高平開化寺壁畫所繪建築和城門、城樓與《圖冊》的相似度要高於李思洋選擇的幾處對比樣本。

劉中玉選擇了《圖冊》的[下12]「毗藍園見摩耶夫人」一幅進行細讀。文章首先從圖像學的角度對圖面整體內容進行考證,將之歸入佛教繪畫中「不鼓自鳴」圖像傳統的框架,並在此基礎上進行相關器物的名物考證。最後得出「製作者關於器物形制的認知似乎更可能來自宋代的知識系統」這一既謹慎又明確的結論,同時通過將畫中雲氣與人物繪製方式與宋元明州佛畫建立式樣上的關聯,間接對繪畫的時代屬性作出了自己的判斷。

劉中玉文章的副標題為《傳王振鵬〈唐僧取經圖冊〉研究之一》,他或有對《圖冊》的其他圖幅進行後續研究的計劃。實際上,從藝術史或物質文化史視角研究《圖冊》才剛剛開始,未來研究繼續拓展的空間也相對較多。

(二)可能的研究思路展望

上述名物考證的研究成果多傾向於將《圖冊》繪製年代提前,而非「孤雲處士」半款所提示的元代中期。

對於作者和所屬時代的討論,源於藝術史的風格分析方法以及源於樸學的名物考證傳統提供的不是確定無疑的答案,而是一種可能性,但其具有的參考價值仍不能低估。理論上名物考證確定的是繪畫年代的上限,但如果畫面出現的名物均為某參考年以前,其繪於距此參考年一個世紀之後的可能性雖不能完全排除,但通常很低。如果解釋為畫工忠實臨摹以一個世紀前已經消失的物品為主題的繪畫,那麼,因為對某些細節理解不夠準確而出現臨摹錯誤則很難完全避免,這會被有經驗的考證者注意到。熟悉中國傳統繪畫的人都了解,畫商為抬高作品身價而在畫上添加偽款的情況數不勝數。在界畫領域,元代王振鵬、五代郭忠恕、明代仇英是最常見於繪畫偽款的名字。畫商未必能夠準確把握較早時代作品的時代特徵,將宋畫題上元人偽款的情況也並不少見。所以,《圖冊》中的「孤雲處士」半款證據效力要遠低於藝術史風格分析和名物考證的結論。如果沒有更確鑿證據證明繪畫年代的話,筆者認為,與其相信畫上的「孤雲處士」半款,不如保留《圖冊》繪製於從北宋末期到元代這個長時段中某個時間節點的可能性。

綜合戶田禎佑以來學者們對《圖冊》繪畫風格分析的結論,並結合筆者近年來初步探討的心得,可以判斷,《圖冊》中建築場景接近高平開化寺北宋壁畫和繁峙岩山寺金代壁畫,山水場景接近李郭畫派,人物畫法可以看到南宋院畫和明州佛畫的影子。不過這些特徵都不是孤立的,在具體圖面上常有各種畫法的混搭,如:產生於北宋並一直延續到元代的李郭畫派對雲的典型畫法是以虛化來表達寫實的「氤氳之氣」,而《圖冊》的[上2][上3][上6][上16][下11]卻將圖案化雲氣置於李郭畫派的山水場景中;樹有配合建築繪畫的工筆畫法,也有典型李郭畫派的水墨「蟹爪」畫法,一般情況下前者多用於建築場景,而後者多與李郭畫派的山水場景配合。但《圖冊》中兩者「混搭」的情況並不少見。由此,磯部彰認為《圖冊》由「工坊分工作業」完成。雖然《圖冊》與宋元明州佛畫工坊是否有關尚有存疑(至少《圖冊》所繪建築與存世明州佛畫有明顯區別),但劉中玉所說明州佛畫工坊的運作模式,應該更加接近《圖冊》繪製的真實情況。

《圖冊》中一些年代屬性相對敏感的內容對於繪畫斷代或可提供更清晰的線索。比如龍的形象,在中國各類造型藝術系列中可以獲得完整的年代類型學譜系。這不屬於繪畫的形式或風格問題,而是時代觀念問題,如果後世按照前代觀念認可的龍角的形態或腳趾數目來畫,一般會被認為是畫錯而非「古風」。這些線索或許有助於使對於《圖冊》繪製年代區間的考證更加聚焦。

總體來說,相比對圖繪故事內容的考證來說,從藝術史和物質文化史視角對《圖冊》的研究還處於起步階段,有很多空白點等待填補。無論傳統的名物考證方法,還是圖像志與圖像學方法,都有很大的拓展空間。而這類研究不僅可以進一步確定《圖冊》的年代屬性,而且通過探討此類圖像的布局與意義傳達的關係,也有可能為圖繪故事內容的考證提供更多線索。

結語

《圖冊》不僅為《西遊記》故事形成過程提供了前所未見的重要材料,其自身也具有獨特的歷史價值和藝術水準,傳達了其繪製年代的佛教信仰和對異域空間的想像,圖中的名物也有助於進一步認識那個時代的物質文化特徵。《圖冊》的研究雖有各種困難,但在當下仍有進一步拓展的可能性,希望本文的初步梳理能對《圖冊》之後的更深入研究有所助益。

本文刊於《淮陰師範學院學報(哲學社會科學版)》2022年第3期。