咱們都知道,解放戰爭中,淮海戰役是一場非常關鍵的戰役。

在這場戰役里,國民黨被打得夠嗆。其中,有一位國民黨的將軍,在戰場上被咱們解放軍打死了。

這位將軍,身上有六處槍傷,可見當時戰鬥有多激烈。

按理說,他是咱們的敵人,可咱們解放軍並沒有對他進行侮辱,而是非常厚道地給他辦了後事。

咱們解放軍不僅給他買了棺材,還把他好好地埋了。後來,甚至通知了他的家屬,將他的遺體遷回故鄉,讓他得以落葉歸根。

那麼,這個國民黨高級將領是誰?

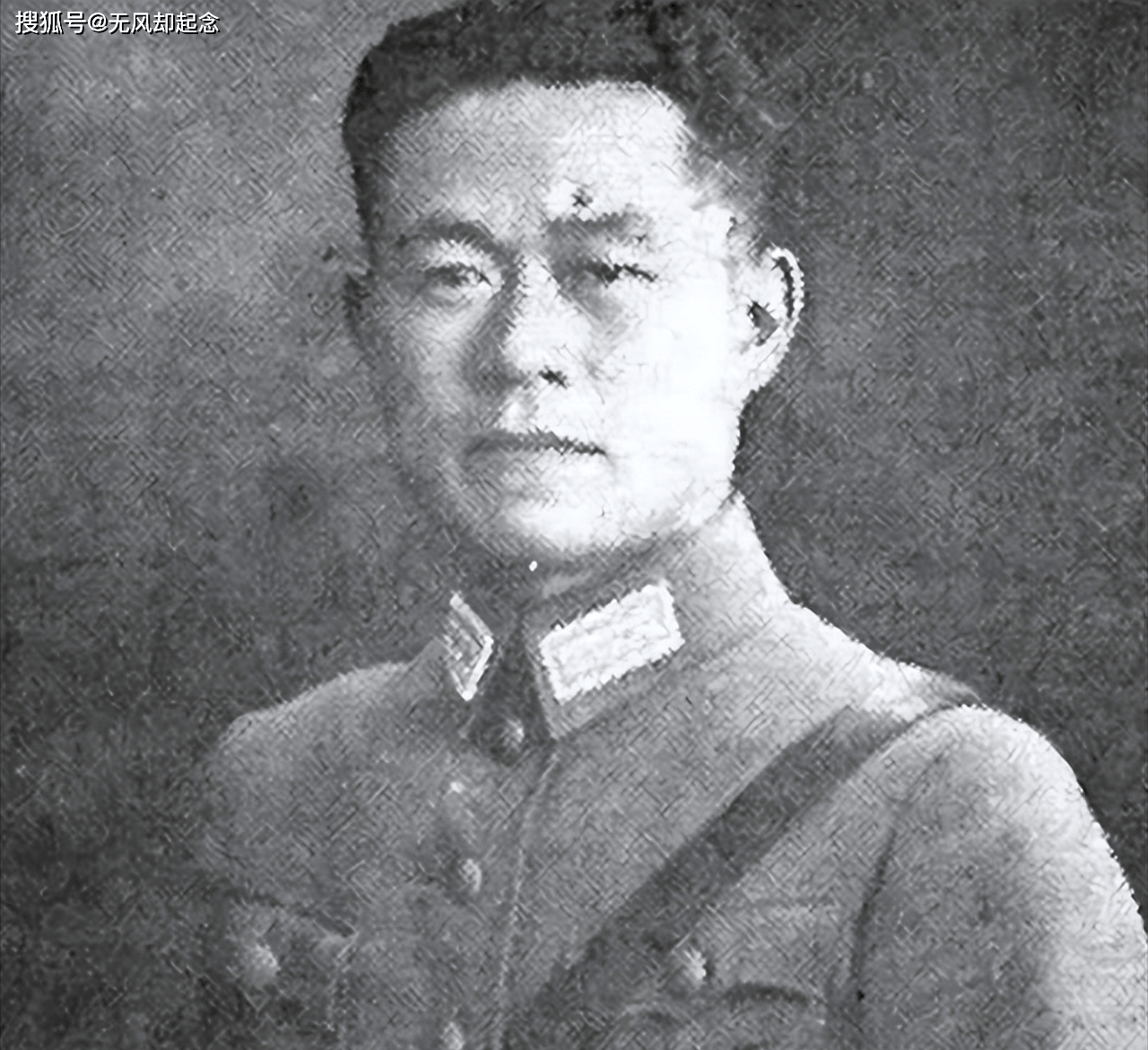

這位國民黨高級將領就是邱清泉。

邱清泉,原名邱子明,浙江省臨海人,是國民黨著名的「黃埔三傑」之一。

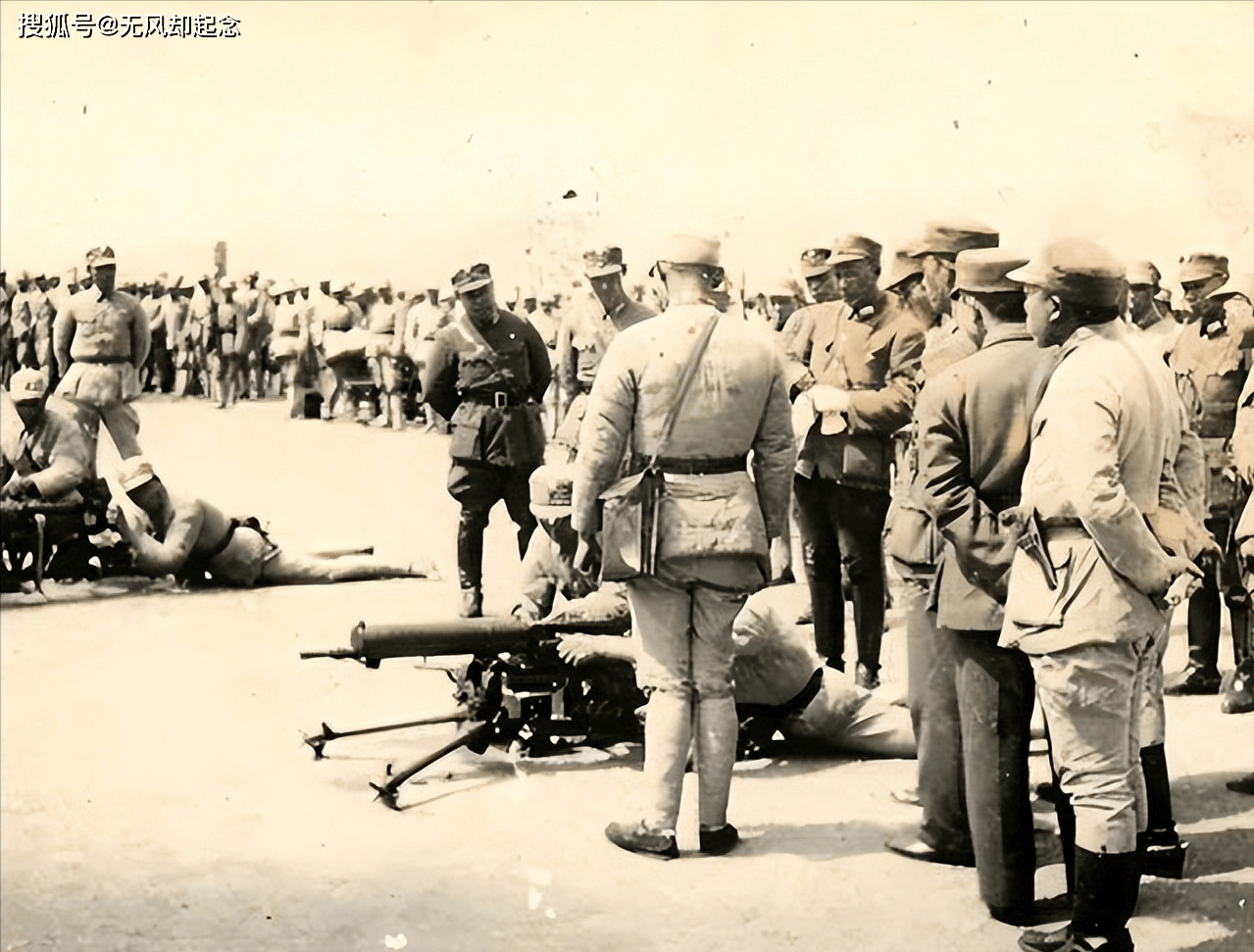

他曾在抗日戰爭中屢立戰功,指揮部隊與日軍進行過多次激烈的戰鬥。

他勇猛果敢,被稱為「敢死隊之父」,在抗戰中發揮了重要作用。他率部奮勇抗敵,表現出色,特別是在南京保衛戰中,拚死抵抗日軍,為守城軍民贏得了寶貴的撤退時間。

然而,邱清泉的命運卻在解放戰爭中發生了急劇轉變。1949年,淮海戰役爆發,國民黨軍隊在兵力、裝備上占據優勢,蔣介石曾放言「淮海戰役是決戰之戰,勝利就在眼前」。

邱清泉作為國民黨第五軍軍長,曾是蔣介石最為倚重的「鐵桿將領」,他與杜聿明、黃維等人一起,奉命率部阻擊我軍,並企圖打破我軍的包圍。然而,戰場形勢迅速逆轉。

淮海戰役的規模之大,震撼了整個中國,60萬解放軍與80萬國民黨軍展開了激烈較量。邱清泉當時負責指揮國民黨部隊在徐州一帶的防守,然而他低估了我軍的戰略與戰術智慧。

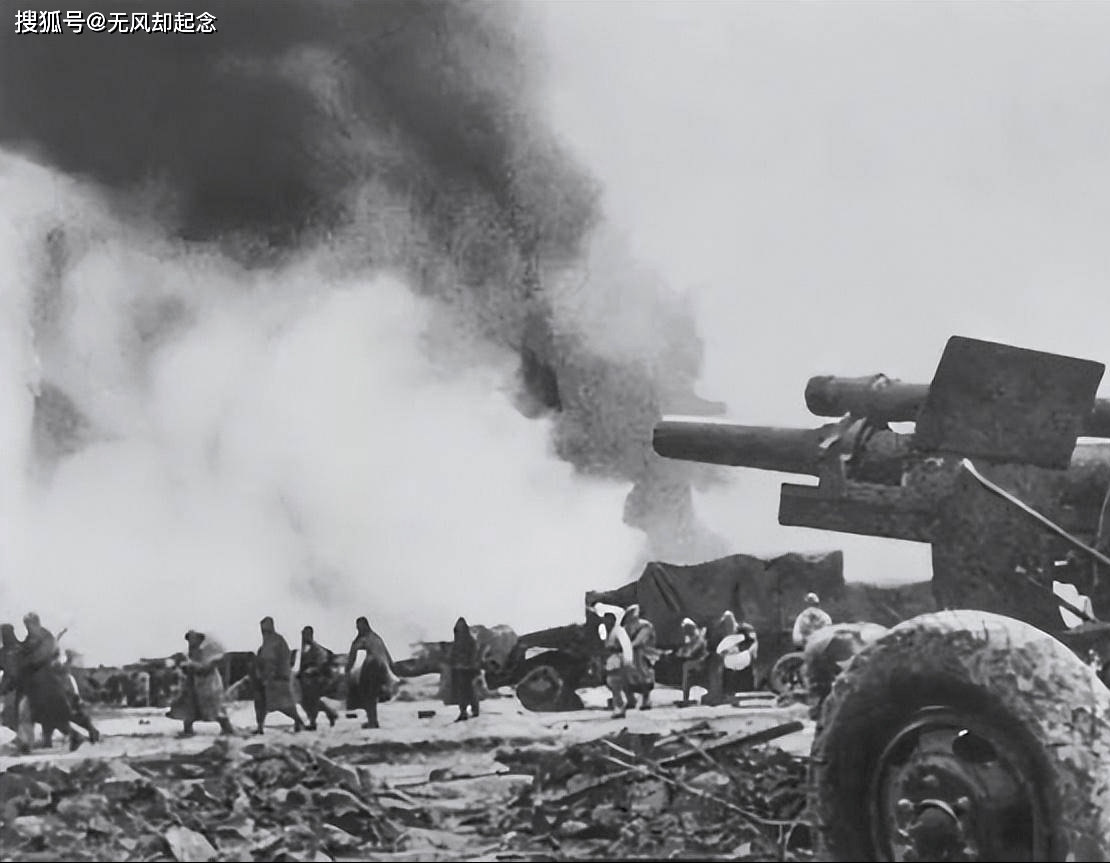

解放軍的戰術部署極為精妙,充分利用了地形和戰略優勢,將國民黨軍各部隊逐個分割包圍。邱清泉的部隊在逐步收縮防線的同時,逐漸失去了對外部的聯繫和援助。而我軍的包圍圈則越收越緊,國民黨軍隊的處境越來越艱難。

邱清泉雖然驍勇善戰,然而面對我軍的多層次進攻,也無力回天。解放軍指揮員們憑藉著出色的戰術安排,將敵人逐步逼入絕境。

在淮海戰役的最後階段,邱清泉親自上陣指揮,試圖帶領殘存的部隊突圍。他帶領部隊多次嘗試突圍,但均被我軍成功阻擋。最後,在戰鬥最激烈的時刻,邱清泉被擊中,身中六彈,倒在了戰場上。

儘管邱清泉在解放戰爭中是我軍的對手,但他在抗日戰爭中所作出的貢獻不可否認。我軍一向對有貢獻的對手懷有應有的尊重。

邱清泉犧牲後,我軍為他購置了一副棺材,莊重地安葬在戰場附近,並主動通知了他的家屬,希望他們能將他的遺體遷回故鄉。

邱清泉的家屬接到消息後,雖然對他的逝世感到萬分悲痛,但也對我軍的善意舉動表示感激。隨後,邱清泉的遺體被家屬接回浙江老家,得以落葉歸根。雖然他在解放戰爭中走向了失敗的結局,但他的抗戰功績,永遠值得銘記。

淮海戰役不僅是一場軍事上的較量,更是一場真正的「人民戰爭」。在這場戰役中,540萬支前民工冒著寒冬,用小推車、肩挑手扛的方式,將大量軍需物資運送到前線。

他們來自各地的普通百姓,雖然沒有穿上軍裝,沒有握起鋼槍,但他們用自己最樸實的方式,默默支持著這場決定中國未來命運的戰役。

那些小推車上運送的不僅僅是糧食、彈藥,更是老百姓對新中國的期待和希望。戰爭的勝負,早已不單單是軍事力量的比拼,而是人心的選擇。淮海戰役中的老百姓們,用自己的雙手和汗水,構築起了一條通往勝利的後勤補給線。

在這些無名英雄的幫助下,我軍得以保持充足的後勤供應,士氣高漲。而國民黨方面,由於失去了民眾的支持,糧草匱乏,士氣低落。可以說,正是人民的力量,推動了這場戰役的最終勝利。

邱清泉和其他國民黨將領雖然有著出色的軍事素養,但他們最終沒能贏得這場戰役。原因不僅僅在於軍事層面的失敗,更在於他們失去了民心。淮海戰役證明了一個簡單的道理:得民心者得天下。

當時,國民黨軍隊雖然人數眾多、裝備精良,但他們的軍心早已渙散,缺乏戰鬥的信念。而我軍將士則深知,這場戰役不僅關係到自身的生死存亡,更關係到國家和民族的前途命運。戰士們在人民的支持下,鬥志昂揚,憑藉頑強的意志與對未來的堅定信念,取得了最終的勝利。