1953年,咱們打贏了抗美援朝戰爭,彭德懷元帥凱旋迴國。按理說,大家都應該歡呼雀躍,可彭老總的臉上卻看不出高興的神情。這是為什麼呢?

1953年,抗美援朝的勝利讓全中國歡呼雀躍。這場歷時三年的戰爭,中華兒女付出了巨大的犧牲,但最終將侵略者趕回了三八線外。

在戰場上與敵人頑強對峙的中國人民志願軍,終於帶著勝利的榮光回到了祖國的懷抱。

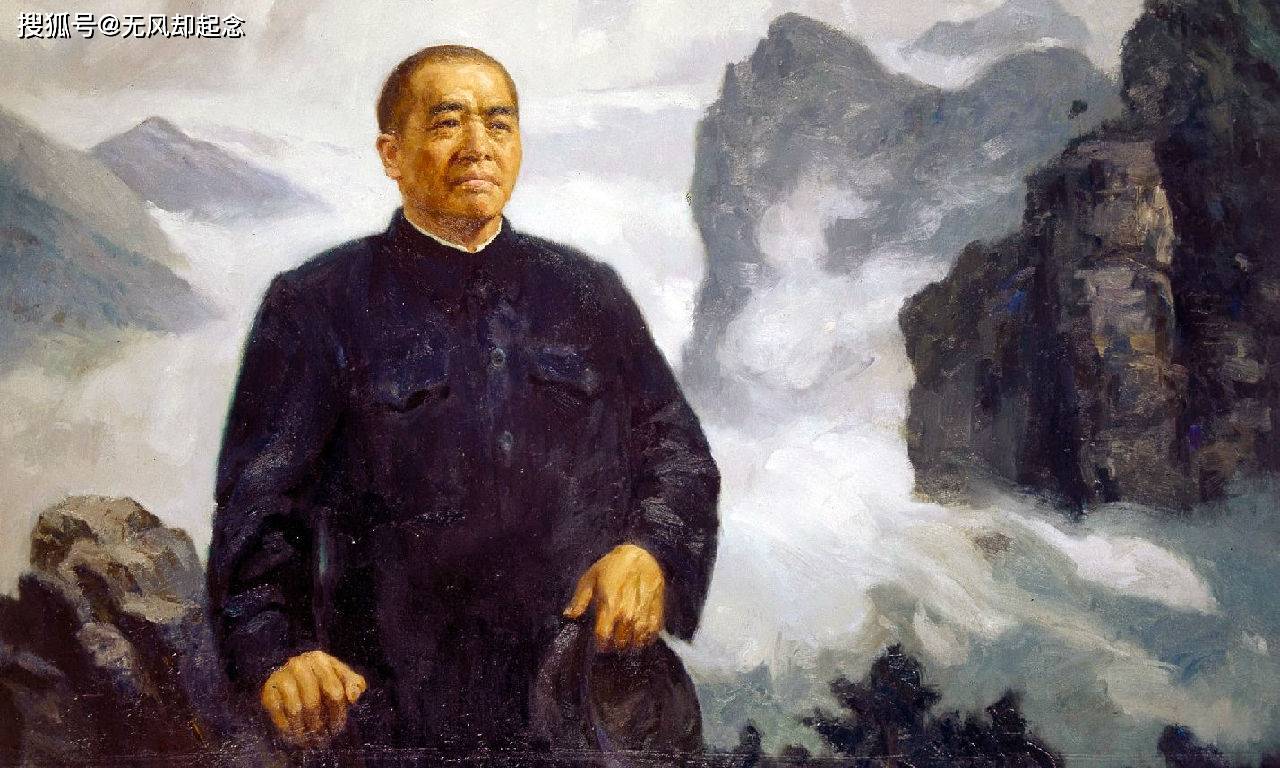

彭德懷元帥作為志願軍的最高指揮官,率領著他那支曾浴血奮戰的隊伍凱旋歸來。

然而,當火車緩緩駛入車站時,迎接他的是成千上萬的群眾,夾道揮舞著手中的紅旗,呼喊著「彭老總」,歡聲笑語充滿了整個車站。然而,站在車門口的彭老總,臉上卻沒有一絲笑容。

他靜靜地站在那裡,目光穿過人群,仿佛在尋找什麼。他沒有回應群眾的歡呼,也沒有舉手示意。即使在這勝利的時刻,彭老總的臉上依然是那副嚴肅的神情。這是為什麼?這是對勝利的淡漠嗎?還是對自己部隊的自信?

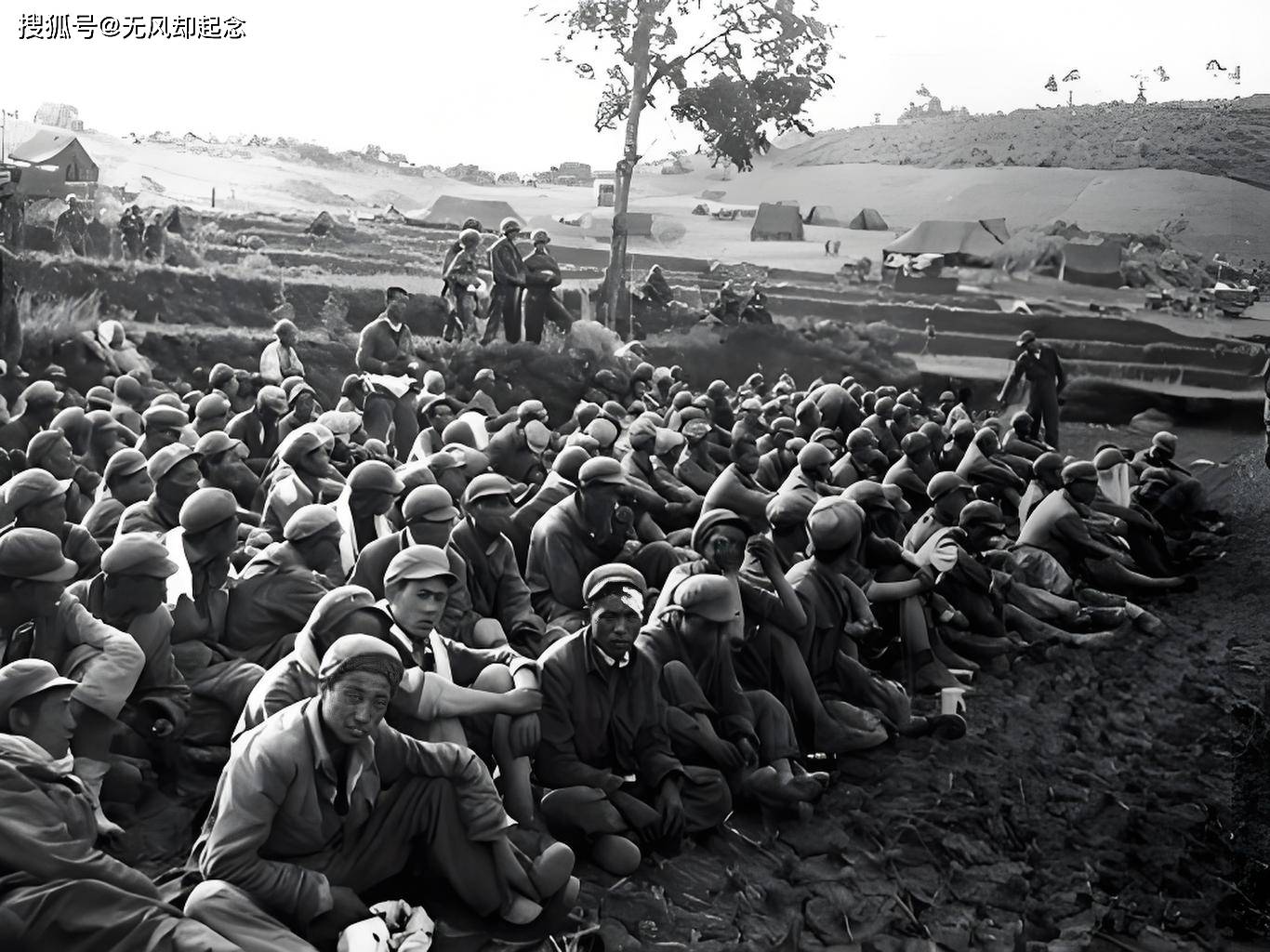

其實,彭德懷的沉默是他心中那份無法抹去的沉重。抗美援朝的勝利確實洗刷了中華民族百年的恥辱,但這場勝利的代價是多少條年輕的生命?彭德懷比任何人都清楚。

在他的腦海中,戰爭的每一個畫面都歷歷在目。

那些倒在朝鮮戰場上的英勇戰士,那些長眠於異國他鄉的年輕人,他們的面容和聲音,始終無法從彭德懷的記憶中抹去。他的沉默,不是對勝利的輕視,而是對那些逝去戰友的深深緬懷。

他知道,這場戰爭是正義的,保衛了新生的共和國,維護了亞洲的和平;但他也知道,勝利背後的每一寸土地,都是用無數戰士的鮮血換來的。

他們沒有能夠與彭德懷一同回到祖國,無法與親人團聚,甚至許多年輕的生命還未來得及綻放,就在異國的土地上永遠沉睡。

彭德懷是一個極為嚴肅的人,但這份嚴肅並不是源於冷漠,而是他對國家和人民深沉的責任感。他對下屬一向嚴格要求,不容絲毫懈怠,因為他深知,戰爭沒有機會讓人犯錯,任何的失誤都可能付出慘重的代價。

但這一次,他的嚴肅帶著一絲難以言說的沉重。他深知抗美援朝的勝利來之不易,但他無法徹底沉浸在這片歡呼聲中。

每一聲呼喊,都仿佛在提醒他,那些為了勝利而犧牲的戰友再也聽不到這勝利的呼聲。作為一名指揮官,他比任何人都更清楚,戰爭中那些無聲的代價。

或許此刻的彭德懷,在人群中聽不到勝利的歡呼,而是看到了朝鮮的漫天硝煙,聽到了戰士們衝鋒陷陣時的吶喊。他的思緒,還停留在戰場上,那些犧牲的身影,成為了他心中永遠的痛。

火車緩緩駛向終點,但彭德懷的心,卻依然停留在朝鮮的戰場。志願軍的勝利是中華民族的驕傲,彭德懷作為最高指揮官,自然應該感到自豪。然而,他更多的是對犧牲將士的敬畏與悼念。每一個倒下的英雄,都是國家的脊樑,都是人民的驕傲。

對於這些英雄們,彭德懷懷有極大的敬意。他知道,回家的不僅僅是他和那些倖存的戰士,還有那些無法回來的英魂。正是他們的犧牲,換來了這一刻的勝利與和平。彭德懷深知,這場戰爭贏得的不只是勝利,更是國家的尊嚴與未來。

儘管彭德懷在戰場上以嚴厲著稱,但他從不是一個冷漠無情的人。相反,他對人民懷有深厚的感情。在戰場之外,面對普通百姓,他總是和藹可親,平易近人。在人民心中,彭德懷不僅僅是鐵血將軍,更是一位能夠與他們共情的領袖。

在他眼中,普通百姓和戰士們一樣,都是國家的力量源泉。正是因為如此,他對人民始終懷有敬畏和感激之情。即便在戰場上他對士兵嚴苛要求,但他從不高高在上,而是以平等的態度與每一個人相處。

戰爭結束了,但彭德懷並沒有因為勝利而輕鬆下來。他知道,抗美援朝的勝利只是一個新的起點,國家的建設和發展才是更大的責任。作為一名人民的將軍,他不僅要帶領軍隊打勝仗,更要為國家未來的發展貢獻力量。

當火車緩緩駛入站台,群眾們歡呼著迎接這位英雄時,彭德懷的腦海中可能正在思索著未來。他思考著,如何將這場勝利化為國家發展的動力,如何讓那些犧牲的戰士們沒有白白付出。他的嚴肅背後,承載的是對國家前途的責任感和使命感。

今天,當我們再次回望那段歷史時,彭德懷元帥的沉默依然讓我們感到震撼。正是這樣的領袖,帶領著中國人民在困境中走向勝利,帶領著中華民族重新站立在世界舞台上。讓我們永遠銘記那些為了國家獨立、民族尊嚴而付出一切的人們,他們是歷史的英雄,也是我們心中的燈塔。