项英几次三番想调走粟裕的部队,甚至还找中央评理,结果毛泽东直接发来急电:“粟裕一兵一卒也不准动!”

项英为何如此执着要调兵?粟裕又为何坚决不从?

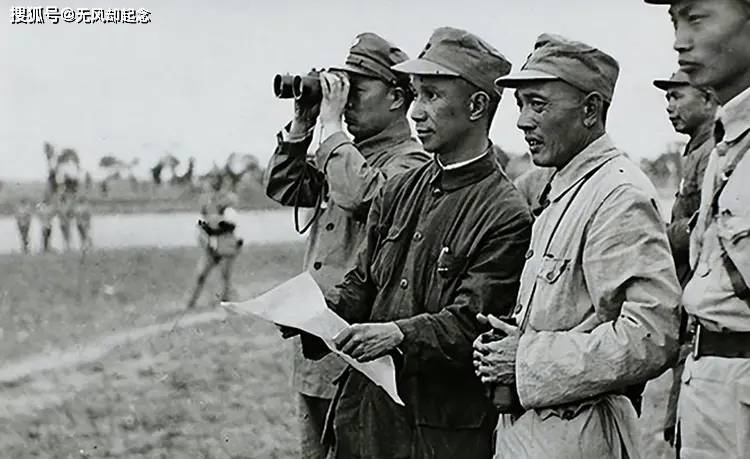

1940年,新四军分为两大部分,一支由项英、叶挺带领,驻扎在皖南云岭;另一支是陈毅、粟裕率领的部队,活动在苏南。

抗日相持阶段,蒋介石对新四军的防备心逐渐加深,尤其是对位于皖南的军部格外警觉。蒋介石觉得,江淮地区是自己的大本营,而新四军在这个地盘上活跃,完全就是眼中钉。

相比于驻守在敌后、机动灵活的陈毅、粟裕部队,项英率领的新四军军部则被困在蒋介石的重围之中。蒋介石很清楚,只要时机成熟,皖南新四军就像个瓮中之鳖,唾手可得。而项英所在的皖南地区,更是顾祝同、韩德勤等国民党部队的重点包围区域。

当时,中央早已看出了皖南的险恶局势。毛泽东、周恩来多次提醒项英:皖南不是久留之地,应该尽快向北或东转移,与陈毅、粟裕会师。但是,项英却执意不动,他认为皖南未来有机会成为新四军的根据地,毕竟第三战区将来一定抵挡不住日军的进攻,届时皖南必然是新四军的天下。

既然项英不愿转移,他就打起了陈毅、粟裕部队的主意。项英数次向粟裕调兵,要从他手里调走新四军一、三团,这可是粟裕在苏南打胜仗的主力。项英的打算是加强皖南军部力量,固守皖南的阵地。为此,他还直接上报中央,希望中央出面协调调兵一事。

对项英的要求,粟裕却并不买账。在粟裕看来,皖南局势极为危险,新四军军部被包围,根本没有与国民党周旋的主动权。相反,粟裕认为东进江南、开辟敌后战场,才是新四军的发展方向。

面对项英的调兵要求,粟裕找到陈毅,表达了自己的担忧。陈毅和粟裕一拍即合,他们都清楚,皖南已是风雨飘摇,不是久留之地。

若调走主力部队增援项英,苏南根据地必将遭受重大损失。而且,调兵不能解决根本问题,皖南四面环敌,力量再强也无法从重围中突围。

于是,陈毅、粟裕联名上报中央,向毛泽东表达了他们的看法。他们的建议是:新四军应先放弃皖南,集中力量向苏南、东进,甚至可以发展到沿海一带,打开更大的局面。

面对两份截然不同的电报,毛泽东很快做出了决断。他清楚陈毅、粟裕的战略眼光更为长远,而项英的坚持则显得固执保守。因此,毛泽东直接发电给项英:“粟裕一兵一卒也不准动!”这一句话堵死了项英调兵的念想。

毛泽东还明确告诉项英:“你们的出路在江北,虽已失去良机,但仍非力争江北不可。”

也就是说,皖南已经错过了最佳转移时机,不能再拖了,必须尽快向北转移,与江南的部队汇合。而粟裕那边的力量,是维持江南抗战局面的关键,决不能轻易挪动。

毛泽东的电报对项英的局限有着清晰的判断:皖南地处国民党包围圈内,蒋介石早已磨刀霍霍,随时准备对新四军动手。

而粟裕驻守的苏南虽处敌后,却有更大的发展空间,只要敢于深入敌后、机动灵活,就能打破当前的被动局面。

然而,项英并未完全听从中央的指示。他依然坚守皖南,试图通过自己的方式扭转局面。与此同时,蒋介石正暗中调兵遣将,步步收紧对新四军军部的包围。

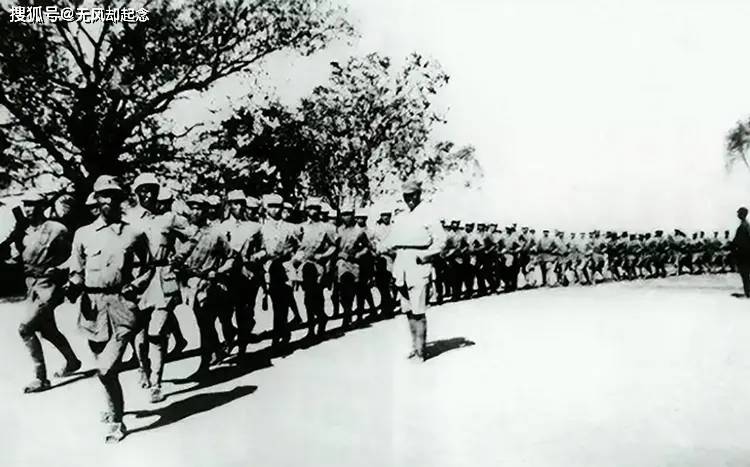

顾祝同、韩德勤等国民党部队集结了5个师、一个旅,加上地方保安团,共18个团的兵力,对皖南新四军军部形成合围。

1941年1月,项英终于意识到局势不可再拖,决定率领新四军军部北上。然而,当部队行至茂林地区时,国民党军队发起伏击,8万大军对新四军9000余人实施围剿。

皖南事变爆发,新四军军部遭遇毁灭性打击,9000人中仅1000余人突围,项英本人也在突围途中被叛徒杀害。叶挺在谈判中被扣押,整个军部几乎全军覆没。

皖南事变成为新四军历史上极为悲痛的一页,也是项英一生中挥之不去的阴影。陈毅、粟裕失去了不少曾并肩作战的战友,心中悲痛不已。

事后证明,粟裕当时的判断是正确的。在毛泽东的支持下,粟裕带领苏南新四军稳住阵脚,积极向敌后发展。没有调走一兵一卒的苏南部队,在抗战期间得以迅速壮大。新四军的兵力从最初的几万人迅速扩展到12.5万人,成为抗日战争后期我军的一支劲旅。

粟裕不仅带领部队打胜仗,还大力发展根据地的经济。他组织部队生产,创办被服厂、烟厂等企业,建立起自给自足的后勤系统。这让新四军的装备得到了极大改善,也为后来的解放战争奠定了坚实的基础。

毛泽东和中央对粟裕的战略判断给予了充分肯定。苏南根据地在粟裕的经营下,成为抗战时期中共最为重要的敌后根据地之一。粟裕用行动证明了,真正的战场不在国民党的包围圈内,而是在敌后广阔的天地中。

回头来看,毛泽东那句“粟裕一兵一卒也不准动”的果断指令,拯救了新四军的一部分主力。而项英的固执则让他错失了多次转移良机,最终导致了皖南事变的悲剧。