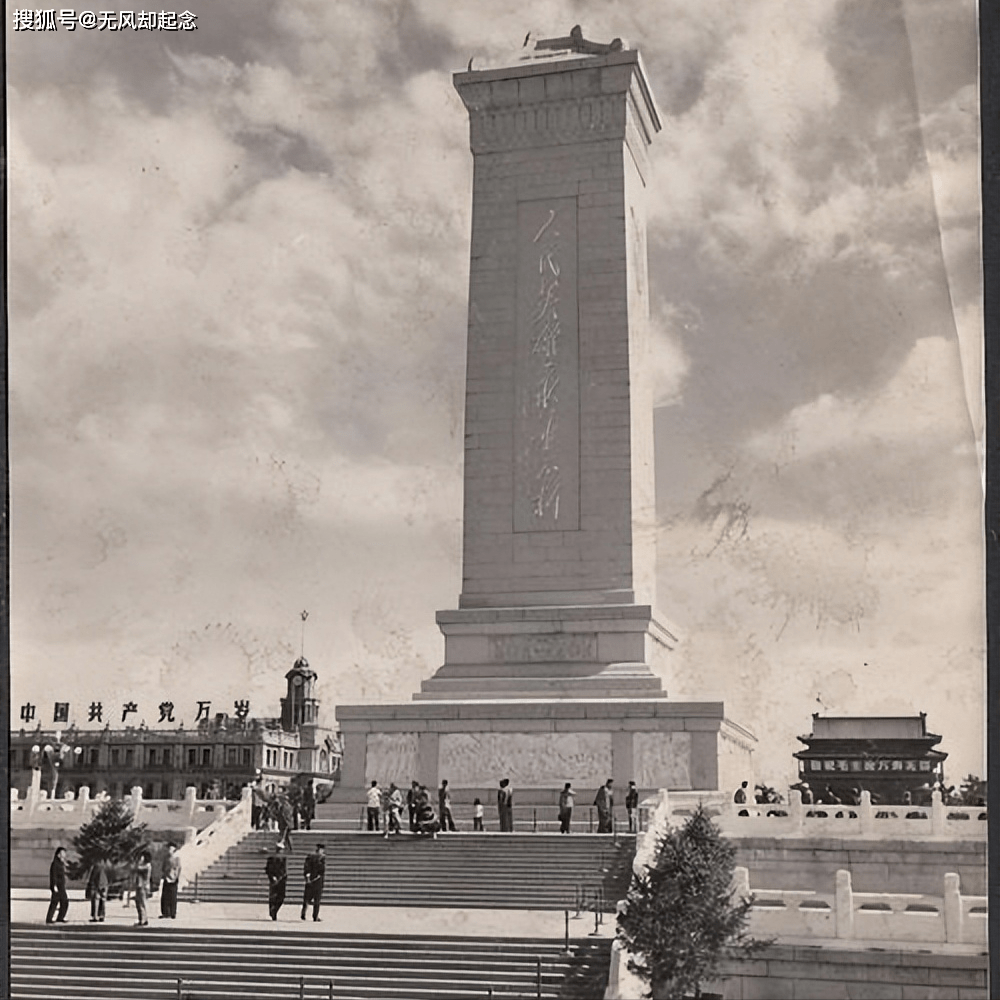

1949年9月30日,人民英雄纪念碑在天安门广场举行了奠基仪式。那一天,北京的天安门广场庄严肃穆。奠基典礼上,毛泽东亲自宣读碑文,而周恩来代表主席团发言,宣布纪念碑将是永久纪念那些为中华民族独立解放而牺牲的人民英雄。

奇怪的是,在这座纪念碑的碑文中,毛泽东特别声明,不允许出现“中国共产党”几个字。那么,这是为什么呢?

奠基典礼:人民英雄纪念碑的由来

人民英雄纪念碑的设想最早提出是在新中国成立前夕。1949年9月,中国人民政治协商会议第一次全体会议上,代表们提议建立一座纪念碑,纪念那些为新中国而献身的无数先烈。

毛主席与周总理等人采纳了这一提议,当天下午,毛泽东和全体政协委员们在天安门广场亲自参加了奠基仪式。

周总理在典礼上发言,宣布为了鼓舞后人、纪念烈士,将在天安门广场建立人民英雄纪念碑。这座纪念碑将成为新中国历史上的一座丰碑,铭刻在中国人心中。

典礼中,毛泽东宣读了他亲自撰写的碑文,随后为纪念碑奠基。许多人注意到,这篇碑文中没有提及共产党,也没有提到任何个人的名字,只有“人民英雄们”五个字赫然在列。

人民英雄的高度:碑文中只提“人民”

在碑文的撰写中,毛主席坚持只提“人民英雄”,而不提任何党派或个人。在他看来,英雄不仅仅是某一个党派的功劳,而是整整一代又一代的中华儿女为祖国抛头颅、洒热血,用生命和信念换来了今日的解放。

他清楚地知道,无数先烈并不是在共产党的旗帜下牺牲的,而是为了中国的独立和人民的幸福献出生命。

毛泽东选择用“人民英雄们”来概括一百多年来的英雄事迹。中国从1840年鸦片战争开始,陷入了半殖民地半封建的深渊。在此之后的岁月中,多少人为了祖国的独立和尊严英勇抗争,抛弃家国私利,甚至献出生命。

从太平天国的洪流到义和团的反抗,从辛亥革命的呐喊到抗日战争的血战,多少志士仁人前赴后继。他们之中,有共产党员,但也有无数普通民众,甚至有其他党派和无党派的英雄。

毛主席认为,不论这些人属于哪个党派、信奉何种主义,他们共同的信念和精神便是“人民英雄”。

超越党派:毛泽东的深思

毛泽东知道,中国共产党无疑是带领人民走向新生的重要力量,但这并不意味着新中国的建立只是共产党的功劳。

纪念碑要的是超越党派之上的民族精神,要表达的是对所有为民族解放献身者的敬意。因此,在他的笔下,只有“人民英雄们永垂不朽”,没有“中国共产党”四个字。

他深知,如果碑文中提到党派,那这座纪念碑就成了特定组织的象征,而失去了对全体英雄的敬重。毛主席希望这座碑成为全体中华儿女的象征,而不仅仅属于一个党派。

在毛泽东的思想中,人民是历史的真正创造者。他一直主张“人民才是英雄,是历史的主人”。中国共产党的宗旨是为人民服务,而不是居功自傲、把功劳占为己有。

正因为如此,毛泽东在写碑文时,刻意避免将功劳与党派联系,而是将这一切归于人民。

碑文的撰写:37字浓缩百年风雨

毛泽东的碑文只有37个字,却概括了百年风雨,简洁有力。

碑文开篇写道:

“三年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!”

这一句将时光拉回到了抗日战争、解放战争的峥嵘岁月,那些在战场上牺牲的无名英雄,那些以命换来的胜利,统统凝聚在了“永垂不朽”四字之中。

第二句,则追溯到更久远的过去:

“三十年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!”

从辛亥革命、五四运动,到抗日战争和解放战争,一百多年来无数英雄以生命为代价,为国家的独立、民族的解放而奋斗。毛主席用“永垂不朽”来缅怀他们的英勇,抚慰他们的在天之灵。

最后一句,毛主席写道:

“自一千八百四十年鸦片战争以来,为民族独立和人民自由而牺牲的人民英雄们永垂不朽!”

1840年鸦片战争使中国陷入百年屈辱,无数仁人志士为改变这一局面牺牲。这一历史的开端,几乎让每个中国人心头都沉甸甸的,但碑文用朴实的语言表达出深沉的悲愤和敬意。

“人民英雄们永垂不朽”的意义

毛泽东在碑文中反复使用“人民英雄们永垂不朽”,一连出现三次。

这种语言的重复,让人产生一种情感叠加的效果,仿佛英雄们的名字和精神在天地之间久久回荡。

每一次的“永垂不朽”都是对逝者的致敬,是对所有为国献身者的深情告白,也是在提醒生者,继续他们未竟的事业。

这段碑文的撰写,不追求句式工整,也不刻意押韵,而是用一种朴实无华的语言,来诠释人民英雄的伟大。

毛主席明白,碑文不仅要让人们记住过去,更要鼓舞人们珍惜现在,开创未来。这种简单而深刻的表达,让碑文充满力量,成为鼓舞后世、激励后人不断前行的精神支柱。