在閱讀此文前,麻煩您點擊一下「關注」,既方便您進行討論與分享,又給您帶來不一樣的參與感,感謝您的支持。

在如今的時代大背景下,良好的教育資源,是一個家庭要考慮的必要因素。各種學區房,也正是因此火熱異常。

為了讓自己的孩子獲得優質的教育資源,全國各地的家長可謂是爭得頭破血流。從幼兒園開始,這種競爭就已經開始了。

這一切的競爭的源頭,都是基於家長們的一個共識,那便是:讓自己的孩子進入優秀的教育體系,獲取優質的教育內容,才能實現成功的人生。

全天下的家長似乎都認同這個說法,但是,來自英國遺傳學家羅伯特·普洛明的一項研究卻表明,事實好像並非如此。

遺傳專家認為基因比選擇更加重要

羅伯特·普洛明發表了他的聲明:一個孩子學習上的成功是由基因(DNA)提前決定的,在我們的生命中,先天因素扮演著比後天培養和外部環境更重要的角色。

他還表示,當一個孩子出生時,就已經從他的父母那裡繼承了30億的基因螺旋狀體,這些基因從各個方面,明顯影響孩子們未來的選擇和發展。

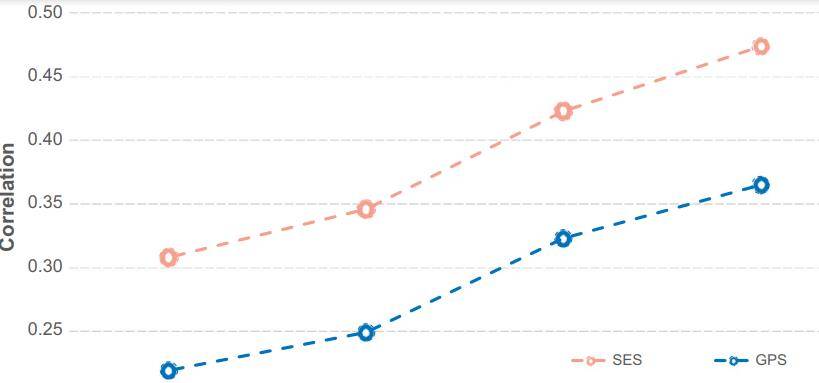

不僅僅是普洛明,英國約克大學教育部的Sophie von Stumm同樣在《發展科學》上發表了一片論文,而他得出的結論則是:孩子在學校中的表現絕大部分取決於他的遺傳基因和父母的社會經濟地位。

在研究人員的調查結果中,通過對照不同年齡段、不同年級的孩子學術成就的相關性,最後得出這樣的結論:同時擁有高智商DNA和優渥家庭環境的孩子們,生來便有著巨大的優勢,將近77%的孩子能夠考上大學。

那些家庭背景稍差,但是繼承了父母高智商DNA的孩子們,仍舊有近47%的孩子考上了大學。

而那些家庭環境惡劣,DNA條件同樣不夠好的孩子們,結果就略顯慘澹了,僅有21%的人考上了大學。

根據這個結果,馮·斯圖姆發表了他的觀點,「孩子在貧困家庭長大,他獲得的教育資源就較少。如果這些基因差異真的存在,那麼教育資源應該根據基因天賦來進行分配,這樣會更高效。」

這些冰冷的實驗數據仿佛告訴了我們一個殘忍的現實,有些人就是生來便知之,而有些人即便奮鬥終身也只能碌碌無為。

有人基因優秀,生來便該高居殿堂,而平凡人,便只能甘於平庸。

現實當真便是如此嗎?當你環顧四周,這個答案是如此的顯而易見,這個世界的表現不是這樣的。

每一年的幼兒園開學季,各種「幼兒園入學難」、「家長通宵排隊」話題總是能夠成為熱點新聞。

各所重點幼兒園的門口擠滿了家長,全家老小齊出動,來自五湖四海的家長們耗費精力,不惜動用家中的各種關係,便只是為了爭取一個上學的名額,這種事情已經屢見不鮮了,其場面堪比春運。

而幼兒園,尚且不能被稱作人生的起跑線。人生教育的萌芽階段,競爭就已如此激烈,隨之而來的小學、初高中、大學,其競爭壓力更是無需多言。

圖源網絡

前段時間,雲南昆明的一所小學,被推上了輿論的風口浪尖,令不少網友直呼離譜。

眾所周知,大學生畢業都是要經過畢業答辯的,需要進行論文選題、數據調研等多個環節,是對大學四年知識的一種運用。

而就算是成年人,要應付複雜的答辯流程,也需要漫長的準備工作和老師的指導。

這所小學以創新的名義,將小學六年級的畢業生拉到講台上進行畢業答辯。不討論其形式是否有意義,單從最終呈現的答辯選題專業門檻來看,不是這個年齡段的學生可以透徹理解的。

答辯的選題不乏「中國女子服飾變遷」、「秦始皇功績對人類歷史的影響」這種學術性強,牽扯知識面廣的話題。

面對這種成人化的教育,眾多網友知乎:「大可不必。」

於是,在面對天才和普通人的巨大鴻溝時,人們堅信,學校教育在人的發展歷程中,起著至關重要的作用。

圖源網絡

後天的培養同樣有重要意義

中國同樣有一位偉大的教育學家孔子提出過他的觀點:有教無類。

人無貴賤之分,下至村野農夫,上到皇親國戚,無論智力財力是如何,只要你是有心向學,便能通過教育獲得知識。

寒門向來是不乏苦子,而天才也會出現傷仲勇。

這種想法不無道理,但前提是,不刻意要求孩子達到他無法達到的高度,而應當在合理範圍內,激發他們的潛能,接受他們的平庸。

德國的一位專家曾說:「絕大部分人的一生,在他所在的領域需要達成的高度,都遠遠達不到需要比拼天賦的階段,基因固然決定了一個人發展的上限,但是人生的發展道路,是基因和環境雙向選擇的結果。」

在孩子的成長過程中,後天的培養更為重要的意義在於,它可以為孩子塑造一個良好的成長環境,讓孩子成為一個更健全的「人」。

我們可以從從一個實驗,簡單地了解環境的重要性。

曾經因為克隆出多莉羊而名噪一時的英國羅斯林研究所的科學家,在之後,又先後通過克隆技術,繁殖出了基因完全相同的四隻綿羊。

這些擁有相同基因的綿羊在長大後,卻在體貌特徵和性格習慣方面,表現出了明顯的特徵差異。

作為動物的綿羊尚且如此,身為萬物靈長的人類,在具備社會性屬的情況下,更是容易產生差異。

這就是所謂的近朱者赤,近墨者黑。

國際人類基因組倫理學會委員邱仁宗研究員曾經說過這樣一段話:「人不僅是一堆基因,而且具有理性和情感,有目的、價值、信念、理想,具有在人際關係中生活的能力。」

圖源網絡

「人的成長及其人格的形成,都是多基因和自然、社會環境長期複雜相互作用的結果,不是單單由基因決定的。基因本質主義和基因決定論都容易導致對人類權利和利益的侵犯。」

關於先天和後天這個問題爭論是無止無休的,但是宏觀看一下如今的教育大環境,或許能夠發現,現如今各國的教育內卷,是因為大部分人認為,在資源的傾斜下,這兩者可以無限接近。

雙減政策領導下的教育變革

有研究表明,中國已然成為了全世界教育花費最貴的地區,有超過三分之一的家長選擇將自己的全部精力放到孩子身上,而在如此巨大的投入和期待下,教育焦慮便會接踵而至。

越來越多通過自身努力,走出大山,考入名校的優秀學子不斷走進了我們的視野,也讓更多投身於此的家長們看到了希望。

家長們寄希望於自己的孩子用努力改寫家族的命運。不僅僅是中國,全世界都是如此。

比如在美國,就有這樣一個人盡皆知的例子:前美國總統歐巴馬,便是在單親媽媽的撫養下,走出非洲的窮山溝,走向了世界。

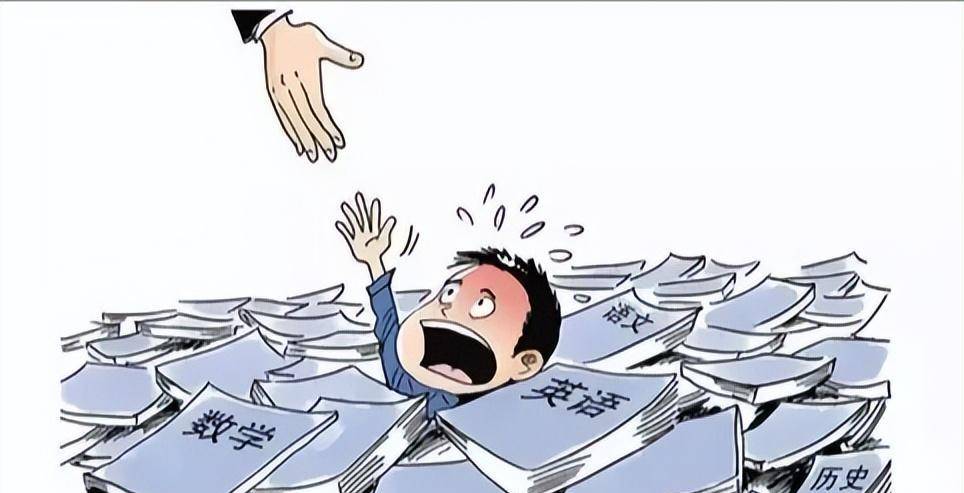

因為家長們對教育巨大的期望,國內滋生了一個無比龐大的課外輔導市場,其價值超過1200億美元,曾一度催化了教育環境。

僅僅是在學校課本上所接受的教育遠遠無法滿足焦慮的家長們,這些深謀遠慮的家長們為了在孩子的通往名校道路上加大砝碼,不厭其煩的給孩子們報考各類補習班。

而每一個家長似乎都考慮到了這一點,你報一個班,我就報兩個,你聘請大學生,我就聘請教授。

於是課外教育環境在這種極端增長下,甚至影響到了正常的教育環境,導致不少在崗教師都放棄本職工作,選擇主職補課。

除了教輔市場外,另一個極端現象,便是天價學區房的出現。

根據教育部的規定,中小學入學根據就近劃片入學的原則,適齡學生依照戶口、街道等條件,劃歸到對口的小學或初中入學。

優質學校自然是吸引著更多的家長,因此其對應的學區房便深受追捧,水漲船高。無數家長一擲千金,只為孩子能夠獲得優質學校的入場券。

家長所花費的時間、精力,最終都會轉化為壓力,如同一山大山,壓在孩子們的頭頂。

如同前文所說的,孩子成長的環境同樣極其重要,那麼,在這種心理高壓狀態下成長的孩子們,又會出現什麼樣的問題呢?

北京大學曾發布過一篇《中學生自殺現象調查分析報告》,其中的數據令人深思。

不少家長的眼中只容得下成績,忽視了孩子成長過程中的社會教育,導致孩子的心靈脆弱、內向、敏感。在進入理想大學後,卻不懂得正常的為人處世。

教育環境的缺位導致了孩子性格的缺失,父母過度焦慮帶給孩子無形的傷害,葬送的有可能是孩子光明燦爛的人生。

2021年7月24日,「雙減」政策雷厲風行般下達了。

政府意見中明確,要在1年內初步減輕學生過重的作業負擔和課外培訓負擔,3年內顯著達成效果。

在隨後的會議中,指出當前「義務教育最突出的問題之一是中小學生的課業負擔太重。教育過程中存在短視化、功利化的問題。校外培訓機構無序發展,『校內減負、校外增負』現象突出」。

教培行業教師質量參差不齊、教學內容過於超綱、付費亂象頻出、機構卷錢跑路等問題層出不窮。

公辦教育體系也受到教培行業影響,為獲取優秀師資,機構不惜高薪「挖人」。

為溯清教育亂象,一場義務教育的深刻變革,「將童年還給孩子」的戰鬥就此打響。

中國的這一舉措是為了肅清考學賽道的不公平行為,在真正意義上,平衡各地區的教育資源,讓每個人站在同一起跑線。

反觀日本,就是教育內卷下,血淋淋的例子。

「寬鬆」的實質是更高層次的「內卷」

作為中國的鄰國,亞洲為數不多的已開發國家,由於地理環境和經濟發展水平的不同,日本式教育有著濃厚的本土特色。

圖源網絡

1945年,日本開始推行六三三四學校教育制度。(小學六年,初中三年,高中三年,大學四年)在此之後,日本便進入了經濟高速增長時期。

日本的第一級至第九級教育屬於義務教育,並實行強制教育。由於日本對於不同地區各學校的財政支出都是近乎相同的,因此日本全國性的教育資源分配相對均衡。

在義務教育階段結束後,據統計,僅有不到一半的應屆高中生選擇報告大學。

圖源網絡

因為經過近100年的發展,日本早已建成了相對成熟完善的現代職業技術體系,並且社會普遍對職業教育的接受程度高,形成了完備的產學互動鏈。

由於日本的「少子化」現象嚴重,很多大學如今都面臨著生源不足的這一問題。很多高中生選擇在畢業後多選擇直接就業或是接受職業教育。

日本近些年來實行「寬鬆教育」,看似與中國千軍萬馬過獨木橋式的教育制度不同,但其實本質上反而會更狹隘。

圖源網絡

日本的公立學校過度的強調「文武」兩道均衡發展,課內開展的科目也十分豐富,但是其難度較低,進度過慢。

在校生僅僅依靠學校所教授的內容是不足以應對升學考試的,因此有升學需求的學生要麼依靠課外補習班,要麼就選擇重視升學的私立學校。

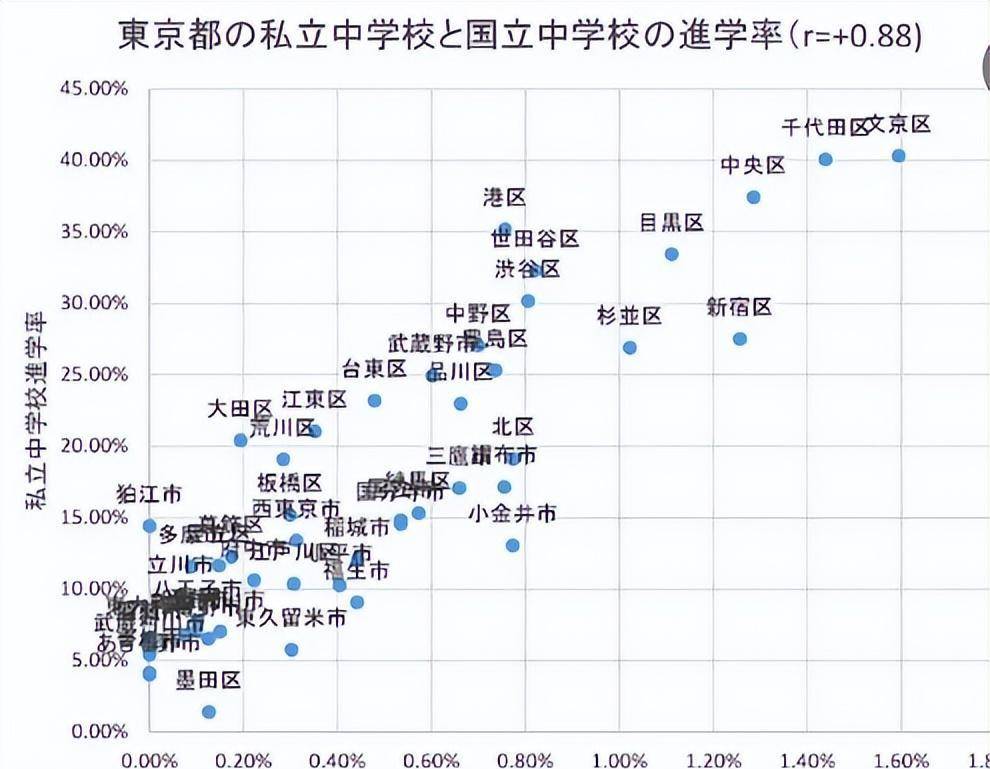

而寬鬆教育最令人詬病的,就是他所導致的日本階級固化。他意外地造成了教育的不公平的現象,加劇了社會的分層。

在寬鬆教育大背景下,私立學校大行其道,課外補習產業也大肆崛起。看上去輕鬆有趣的公立教學,讓日本學生的升學競爭換了一個賽道,想要讀上好的大學,那麼你就必須參加課外補習班,就讀私立學校。

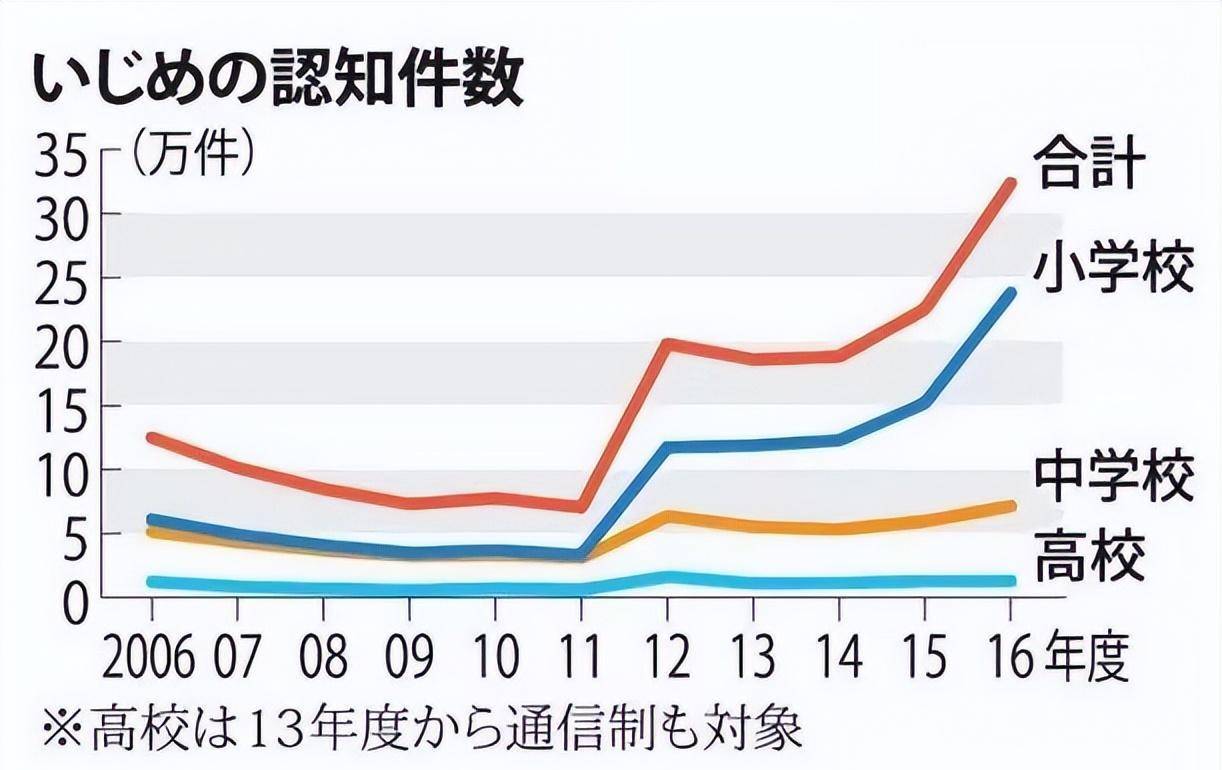

根據日本文部省官方統計,自1976年以來,日本中學生參加課外補習班的比例節節攀升,到了1993年,甚至達到了驚人的59.5%。

這意味著每兩個中學生里就有一個需要參加補習班。

高昂的補課費和私立學校的學費給日本底層人民帶來了巨大的壓力。

昂貴的「私塾」意味著更加優秀的師資力量,但其學費已經遠遠超過了大部分普通家庭的承受能力。

因此藝人、企業家這一類的高收入家庭的孩子往往能夠得到更加優質的教育資源,他們在高考中,更加的具有競爭力。

圖源網絡

受到良好教育的孩子更容易考上名牌大學,躋身上流社會。他的孩子同樣能夠就讀昂貴的「私塾」。

底層社會因為家庭收入不得不就讀職業學校,高收入家庭壟斷了教育資源,階級的固化讓日本社會失去了活力,讓底層社會感到絕望。

雖然日本的教育看上去很美好,但就目前的主流認知來看,日本的「寬鬆教育」是失敗的,其導致了日本全國的小、初、高學生的學力水平都有所下滑。

光鮮亮麗的日本教育下,還有著陰森黑暗的另一面,那就是日本令人詬病的校園暴力問題。

日本的校園暴力現象已經嚴重到了令人髮指的程度,校園霸凌的罪行瀰漫在校園的每一個角落。

而遭受這份苦難的不僅僅是普通的日本孩童,就連日本天皇的孫女愛子,都飽受霸凌之苦。

為了不彰顯特權主義,校方並未對愛子的情況作出過多反應,負責管理此事的機構不得已只能安排為愛子安排保鏢,由此可見日本的霸凌問題已經嚴重到了什麼程度。

為了應對對校園霸凌問題,日本政府也是作出了很多的嘗試,卻仍舊是收效甚微,校園霸凌這一現象反而更加嚴重。

根據2020年日本文部科學省的數據顯示,日本全國中小學的網絡霸凌事件共計1.887萬件。而這個數據,還是在新冠疫情背景下,學生互相接觸機會減少所得到的。

關於日本未成年的法律法規種類繁多,比如《教育基本法》、《兒童福利法》以及《日本少年法》等,甚至連學生如何吃飯都設定了《學校營養午餐法》。

唯獨在校園霸凌這方面,法律卻一直屬於缺位狀態,甚至是偏向於保障加害者的權益。

不論是望子成龍的中國式教育,還是倡導學以寓教的日本教育,都是各自在其時代背景和國情的綜合考量之下,所作出的答卷。

而對於孩子們的成長,在如今紛繁複雜的社會環境下,亦是我們應當思考的重中之重。中日兩國相似的社會背景亦是使得雙方互相能夠吸取經驗教訓,具有重要的借鑑意義。

人生之路恢弘而漫長,每一個孩子的成長經歷都是美好且充滿苦難的。

如普洛明所說的那般,你的基因在你出生的那一刻便決定了,那我們便要把握住自己所能掌控的。

無論是家長亦緊亦松的教育,還是安穩平和的社會環境,亦或是老師學習道路上的指引,這其中的每一環,都是不可或缺的。

孩子人格的形成與我們息息相關,他們不是商品,不是那流水線上千篇一律的模板,你眼中的孩子在經歷生活後,學會吃下人生之苦,便能嘗得甘來。

拋卻無用的焦慮,讓孩子直面波瀾壯闊的明天。

對於基因和努力二者誰更重要,讀者有何看法呢?歡迎在評論區留下您的想法。