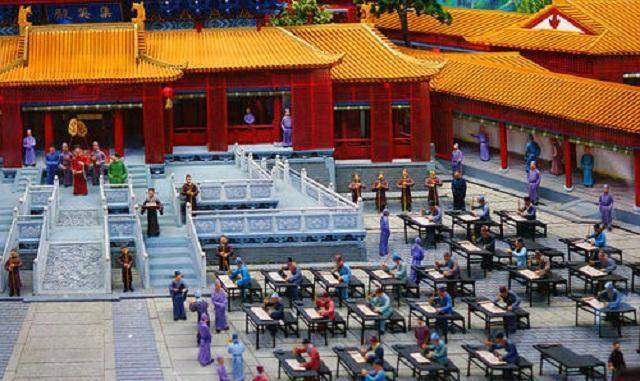

古代科舉制

中國古代的科舉制度是選拔人才的主要方式,作為我國的傳統文化遺產具有重要的研究價值,可以稱得上是中國「四大發明」之外的又一偉大發明。但科舉制度除了文科考試,武科也是重要組成部分,也就是所稱的「武舉」,與文科考試一起促進人才的均衡發展。而武舉的第一名稱作武狀元,是古代重要的軍事後備力量,這一制度對歷代的軍事、經濟、文化等方面產生了重要影響。

中國的武舉起自武則天,創始於長安二年(公元702年),為了鞏固統治,選拔人才,仿照科舉制設立武舉,並且還允許平民參加。雖然武科舉是同樣是我國古代選拔官吏的重要方式,但在浩浩蕩蕩的科舉制中,武舉一直尾隨在光芒萬丈的文科科舉之後,並不很是引人注意,然而仍有眾多留名青史的人。例如唐代中興名將郭子儀、清代馬全、明朝武將許泰等。

目前關於武科舉的研究漸多,武狀元的出身地也引起注意。上文所提到的武將中,郭和馬皆出身山西,許來自江蘇,而類似於三人,歷代其他武狀元籍貫也集中分布在華北、華東一帶。今就此種分布規律的原因一探究竟。

通過對歷代武狀元的分布做統計,可以得出如下數據:華東地區有 125 位武狀元,占總數的 57.6%,是武狀元最多、分布最為集中的地區;華北地區有 57 位武狀元,占總數的26.2%,分布也相對集中,西北、西南、華中、華南較少,共有武狀元34 位,合占總數的 16.2%。 從省域層面來看,各省武狀元分布也不均衡,集中分布浙江、河北、福建等省份。

華東地區有 125 位武狀元,占總數的 57.6%,是武狀元最多、分布最為集中的地區;華北地區有 57 位武狀元,占總數的26.2%,分布也相對集中,西北、西南、華中、華南較少,共有武狀元34 位,合占總數的 16.2%。

從省域層面來看,各省武狀元分布也不均衡,集中分布浙江、河北、福建等省份。總體上來說,中國武狀元呈聚集分布的特徵,各朝又有所不同。但不管如何分布,是經濟、政治、等多方面因素共同作用的結果。

地緣政治對武狀元分布的影響

在唐朝狀元中,記載下來的有41人,除了籍貫不詳的19位外,剩下的22位有11個來自山西。可見,在唐代山西人打遍天下無敵手;其次是陝西、河北。有一句說得比較準確:「天下武功,半出河東(在唐代主要指山西一帶)」。那山西人又是如何撐起了武舉制度呢?

可以說唐代的發家之地是山西,唐高祖李淵起兵,依仗關隴集團支持,但其本身是太原留守,發兵的武力支撐依舊來自山西,比如晉陽起兵,太原乃「天下精兵處」。可見地緣政治對武狀元的分布有顯著的影響。其他武狀元人數產生較多的宋明清也是同樣。

唐高祖李淵

比如宋代,宋朝時對科舉制度進行了改良完善,武舉分比試、解試、省試和殿試,科目除了武藝,還加了文化科目。唐朝的武藝科目:負重、翹關等變成了弓弩取代,而文科則增設了程文考試,包括策文和兵書墨義,也就是既要將兵書的意思翻譯過來考察理解,又要根據邊疆時事考察運用。這些變化有利於將武將從五大三粗的「莽者匹夫」,變成擁有一定策略的人。

但由於偏安政治的影響,政治中心偏向南方,尤其是東南方,武舉鰲頭的山西也被江浙一帶所取代。而明代也同樣,政治版圖擴張,政治中心在南京,故武狀元集中於長三角地區。到了清代,政治中心重回北京,故而武狀元的集中產生區又重新回歸北方。

經濟差異對武狀元分布的影響

經濟是政治的基礎,因此經濟格局的差異是影響武狀元分布的重要因素。長期以來,黃河地區作為我國的發源地,具有重要地位,孕育了中華文明。而唐朝的經濟文化活動也集中在黃河中下游地區。

「沽酒長安陌,一旦起樓高百尺」、「長安九城路,七里五侯家」種種詩詞莫不說明了長安城的繁華。而唐朝的武狀元自然就在山、陝這些黃河中下游之地了。

安史之亂後,一度繁華的唐朝沒落,經濟重心由南向北移動,北宋時期南移基本完成,一來政治上偏居南方,促進經濟發展;二來由北方遷去南方的工匠手藝人也為南方帶去了技術,促進了南方的發展。

文化教育水平提升,武舉此時也重視文化,因此文武兩狀元不難拿下。因此長三角地區的武狀元此時遠遠超過北方,且還是「有文氣」的武狀元。再到清朝時期,雖南北差距進一步拉大,但北方也得到了發展,政治中心在北京,但南方也產生了不少姣姣武狀元。

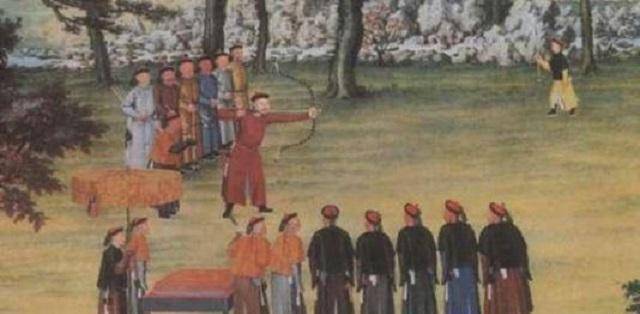

清朝武狀元

軍事南北差異、歷史因素的影響

武狀元的分布還與軍事、歷史傳承有關係。中國歷代戰事總的來說是北多南少。北方由於少數民族,尤其是蒙古族,始終是中原王朝的憂患。從公元前 221 年至 1840 年,我國共有重要戰役 721 起,其中北方548 起,占 76%,而南方只有 173 起,占 24%,全國戰事北方約占 3 / 4中國歷代戰事總的來說是北多南少。

北方由於少數民族,尤其是蒙古族,始終是中原王朝的憂患。從公元前 221 年至 1840 年,我國共有重要戰役 721 起,其中北方548 起,占 76%,而南方只有 173 起,占 24%,全國戰事北方約占 3 / 4 。故歷來唐、宋、明、清北方總體以武者為多,與武狀元空間分布有較高的空間耦合性。

而到了明朝中後期,東南沿海倭患嚴重,倭寇的不斷騷擾在當時產生了「海防」、「塞防」之爭,這一時期急需可以平定南方倭患的武者,因而這一時期東南沿海產生的武狀元數量較多,空間分布較為集中。

明朝出戰倭寇

歷史傳承與武狀元分布有著較為密切的關係,如武狀元的空間分布與武術之鄉就有較為密切的關係。例如南拳發源地——浙江平陽縣,亦是全國武術之鄉,一共產生了 15 名武狀元,占總數的5.28%。其他武術之鄉諸如佛山、滄州,歷史上也都產生了多個武狀元。

其次,中國文武狀元總體呈現「南文北武」的特徵,在明清兩代尤為明顯,宋明時期則更偏向華東南方一帶。

中國傳統文化重文抑武,對武舉的看重程度遠遠低於文舉,這種根深蒂固的思想使得武狀元產生的數量遠少於文科舉,在歷史上產生的影響也未引起足夠重視。但武狀元作為武科舉的產物,在促進政治、經濟、軍事發展上發揮了不可小覷的作用,從武狀元分布集中在華北、華東兩帶,也可窺見其後的政治演變、經濟格局差異,以及軍事戰爭的變化。不同的因素共同作用下,促成了武狀元分布的地區差異。

?免責聲明:文章內容如涉及作品內容、版權圖片或其它問題,請在30日內與本號作者聯繫,如反映情況屬實我們將第一時間刪除責任文章。文章只提供參考並不構成任何投資及應用建議。