#長文創作激勵計劃#

你是否遭受過這樣的對待?

工作上,僅僅跟某個同事意見不合,就被對方貶低得一無是處;

感情里,伴侶明明渴望你多給點關心,一開口卻是抱怨你冷漠自私;

家庭中,父母也常把指責當作口頭禪,一言不合便大吼大叫。

工作上,僅僅跟某個同事意見不合,就被對方貶低得一無是處;

感情里,伴侶明明渴望你多給點關心,一開口卻是抱怨你冷漠自私;

家庭中,父母也常把指責當作口頭禪,一言不合便大吼大叫。

臨床心理學博士馬歇爾·盧森堡也有過類似的經歷,並由此思考了兩個問題:

人,為什麼會互相傷害?又為什麼會心存愛意?

他將自己對這些問題的探索,以及解決人際衝突的經驗,都總結在了《非暴力溝通》一書中。

他在書中指出: 「也許我們並不認為自己的談話方式是『暴力』的,但我們的語言確實常常引發自己和他人的痛苦。」

面對同樣的一件事,你表達的態度和方式,往往會決定溝通的最終效果。

倘若你嘴裡的話太過尖銳,動不動就惡言輸出,跟任何人的關係都會變得千瘡百孔。

學會非暴力溝通,是每個成年人必不可少的修行。

1

再親密的關係

也會毀於不好好說話

書中提到,科羅拉多大學的心理學教授哈維,專門研究過語言和暴力的關係。

他從許多國家的文獻中,隨機抽取了若干樣本,統計出涉及評判的負面詞語使用頻率。

研究結果顯示: 負面詞語的使用頻率越高,該地區的暴力事件就越頻繁。

所有夾槍帶棒的嘲諷、質疑與指責,不只是輕飄飄的話語,更是人際交往中的不定時炸彈。

隨著一句句狠話,一聲聲怨言說出口,再好的關係也會分崩離析。

作者在書中提到一位女性諮詢客戶,因與家庭成員關係不和而倍感煩惱。

多年來,她每天為丈夫和孩子準備一日三餐,就連節假日也圍著灶台來迴轉。

實際上,她並不喜歡做飯,但作為好妻子、好媽媽,她強迫自己堅持了下來。

她向作者哭訴:「20年來,我每天都不得不做飯,一進廚房就特別煩躁。」

疲於應付料理的她,心中很是委屈,希望丈夫和孩子幫忙分擔家務,或者安排外出就餐。

可她並未直接表達自己的感受,說出自己的想法,而是選擇了最糟糕的溝通方式。

丈夫回來得稍微晚一點,她便大發脾氣道:「不知道全家人都在等你嗎?」

孩子偶爾胃口不好,吃得太少,她就厲聲斥責:「你的口味怎麼這麼挑剔?」

每天結束用餐後,她也一邊獨自收拾碗筷,一邊抱怨丈夫和孩子不知感恩。

她口中沒完沒了的牢騷,經常惹得丈夫和孩子心生厭煩,甚至忍不住與她爆發爭執。

對此,作者指出: 不會好好說話,是一段關係從親密走向疏離的根源。

暴力溝通如同一把鋒利的利刃,會在他人心中留下鮮血淋漓的傷痕。

那些脫口而出的惡言、張嘴就來的批判、不假思索的質疑,會把你周圍的人越推越遠。

看過這樣一句話:言語上的虐待,無異於靈魂上的謀殺。

口無遮攔,習慣指責的人,傷害了別人的感情,也消耗了自己的人緣。

2

你說話的態度

決定了生活的溫度

書中,作者談到一對夫妻的故事。他們結婚第一年,妻子花錢大手大腳,兩度透支了銀行帳戶。

此後的39年間,丈夫便掌管了家裡的經濟大權,嚴格控制妻子的開銷。

妻子非常生氣,認為丈夫並不信任自己,為此與丈夫爭執不斷。

為了解開二人矛盾,作者詢問妻子:「在這場金錢衝突中,你知不知道丈夫的需求是什麼?」

妻子沒好氣地回答:「很明顯,他就是一分錢都不想讓我花,因為他和他爸一樣摳門。」

丈夫也氣沖沖地回懟:「在花錢這件事上,你完全沒有責任感。」

火藥味十足的話語,讓這場原本為了緩解矛盾的溝通,變成了雙方的自我辯護和相互指責。

眼看夫妻倆怒氣越來越大,作者試著引導丈夫:「你是不是感到害怕,因為你需要在經濟上保護你們的家庭?」

原本眉頭緊皺的丈夫,仿佛一下子被戳中內心,連連點頭表示認同。

緊接著,作者以更加柔和的語氣,對那位太太說:「我體會到你很傷心,你希望丈夫信任你能從過去的經驗中學習。」感受到理解和尊重的妻子,眼眶立即濕潤了,回答道:「是的,一點沒錯!」在作者的指引與安撫之下,夫妻倆終於不再受情緒的支配,理性地探討起問題的本質。

妻子理解了丈夫對家庭安全的顧慮,丈夫也明白了妻子渴望得到更多信任和支持。

隨後,他們僅用20分鐘時間,便重新商量好了財務分配和管理的方法。

雙方的需求都得到了滿足,多年累積的隔閡也煙消雲散。

作者總結道: 化解人際衝突並不難,前提是我們必須設身處地考慮他人感受,尊重他人需求。

然而生活中,有太多人常常被情緒裹挾,對他人惡語相向,將微不足道的摩擦引爆成無法收場的紛爭。

遇到任何問題時,發泄情緒只會讓誤解越來越深,彼此批判只會讓矛盾越積越大。

心理學家武志紅說: 「重要的不是發生了什麼,而是對方是怎麼感受的。」

停止情緒的碰撞,嘗試心靈的交流,心平氣和地把各自想法擺上檯面。

一旦你敞開心扉,不再抗拒對方,再複雜的糾葛也會迎刃而解。

3

說話的最高境界

是掌握非暴力溝通

書中有這樣一段話:

語言是窗,或者是牆,它審判我們,或令我們自由。

如果你認為我想責難你,如果你感到我不在乎你,請嘗試透過我的語言,聆聽我們共有的情感。

語言是窗,或者是牆,它審判我們,或令我們自由。

如果你認為我想責難你,如果你感到我不在乎你,請嘗試透過我的語言,聆聽我們共有的情感。

一個人生活幸福的關鍵離不開人際關係,而人際關係的質量取決於溝通境界的高低。

遇事不指責,凡事多寬慰,將心比心地換位思考,以非暴力的形式溝通,自會撐起一段關係的長久穩定。

那麼,我們該如何駕馭非暴力溝通方式,打破社交壁壘,改善人際關係呢?

作者在書里介紹了非暴力溝通技巧,其中最為關鍵的4條,分享給大家:

1. 不帶評論的觀察

印度哲學家克里希說:「不帶評論的觀察是人類智力的最高形式。」

而生活中,我們常常會把觀察和評論混為一談。

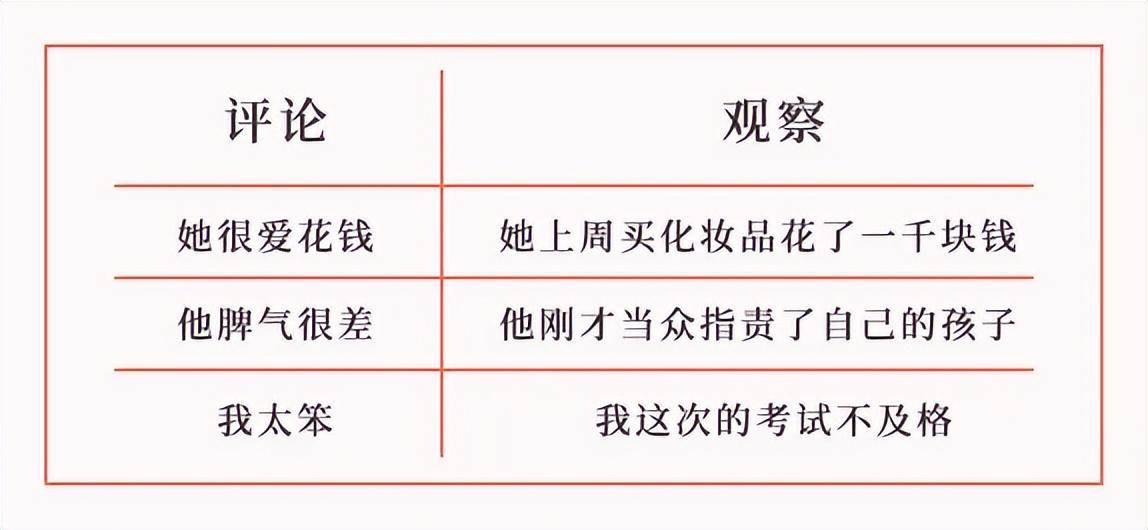

以下這些對比,就能看出兩者之間的區別:

前者是評論,帶入了某種情緒,不利於我們體會他人和自己的真實感受。

後者則是觀察和描述客觀事實,會讓我們在看待衝突時更加冷靜。

人在潛意識裡,非常抗拒別人對自己的貶低或否定。

在對話中夾雜負面評判,會激發對方的自我保護情緒,導致一來一往的爭執。

做到講事實、循邏輯,始終保持理性思考,溝通才能更加順暢。

2. 體會和表達感受

作者強調:在非暴力溝通中,我們需要區分自己的想法和感受。

想法是對自己或他人的評價,感受則是藏在自己內心深處的情緒。

有位女士向作者抱怨:「我覺得我就像嫁給了一堵牆。」

原因是她每次和丈夫鬧矛盾時,對方總是一言不發。

作者認為,她的丈夫並非不善言辭,只是把她的想法當成了批評,因而不願做出回應。

於是,作者建議她,坦誠地向丈夫表達自己的孤獨感,以及對情感交流的渴望。

這位女士照做之後,丈夫果然不再繼續冷戰,開始積極與她交流。

在溝通之中,只表達想法,不談及感受,雙方之間便永遠存在不可逾越的隔閡。

很多事情,並沒有所謂的誰對誰錯,只因位置不同,角度不同,所以擁有不同的感受。

體會自己的感受,也理解別人的處境, 拉近心與心之間的距離,你自會順利化解矛盾。

3. 找出他人的需要

作者在書中指出: 感受源於需要。

有了觀察,明白了感受,我們便能了解自己或他人的需要。

有位女士的丈夫,常埋怨她說:「和你說話有什麼用,你每次都不好好聽!」

她聽到後,總會習慣性地反擊:「我怎麼沒有好好聽了?」

隨後,他們便互翻舊帳、彼此指責,每次都鬧得不歡而散。

對此,作者建議女士:在反擊對方之前,先去詢問對方的需要。

當她的丈夫再次說出那句話時,她沒有急著反駁,而是問道:「你是不是覺得我不能理解你?」

這樣的問法,竟讓原本怒不可遏的丈夫,迅速平靜了下來。

丈夫回答,自己強調過很多次的小事,總會被她忘得一乾二淨。

弄清楚緣由的她向丈夫道了歉,承諾以後會把他說的話放在心上。

從那以後,兩人再也沒為此事爭吵過。

這個故事告訴我們: 找出他人的需要,才能找到問題的核心。

遭遇分歧時,真正有智慧的人,絕不會急於否定別人,來證明自己的正確。

在反駁別人之前,先了解對方的需求,再尋找解決方案,才能避免不必要的爭論。

4. 提出具體的請求

有一次,作者應邀前往一所學校和一群高中生交流。

這群學生對校長滿懷怨言,控訴校長在待人處事上不夠公平。

他們數次向校長抗議,反對他區別對待大家,卻沒得到任何回應。

作者給出建議:「如果你們能說出希望校長做的事,而非不希望他做的事,或許能得到比較積極的回應。」

學生們將信將疑,試著收起憤怒的情緒,羅列出希望校長做到的38件事。

第二天,學生們向校長提交了書面請求。

沒想到,校長不僅沒有生氣,還覺得他們的話很有道理,當晚便同意了所有請求。

最有效的溝通方式,就是清楚地告訴對方,希望他去做什麼。

如果我們請求他人不做什麼,對方也許會感到困惑,甚至產生誤解。

就像這個世界上,沒有相同的兩片樹葉,人與人之間,也往往存在各種差異。

只有攤開底牌,才能打開局面,達到相互理解、推進關係的效果。

從今往後,學會提出具體請求,你的描述越詳細,就越有可能得到理想的回應。

《非暴力溝通》的前言中有句話說: 每個人說出口的話,都將會改變自己的人生。

因為我們所表達的,不僅僅是語言,更是一種對自己、對他人的認識和理解。

做到傾聽與共情,不隨意否定誰,也不輕易評價誰,以善意的語氣叩開對方的心扉。

當我們學會非暴力的溝通,拔掉言語間的尖刺,與人交流自然遊刃有餘。

點個 贊吧 ,掌握非暴力溝通的技巧,你會收穫一場場愉悅的相遇,擁有和諧而美好的生活。