這種鳥類的死亡,在5年內殺死了50萬名印度人

本文轉載自公眾號「環球科學」(id:huanqiukexue)

圖片來源:Mario Modesto Mata/wikipedia, CC BY-SA 3.0

生態學中許多被稱為關鍵種(keystone species)的生物往往都平平無奇,甚至令人噁心。例如兀鷲、蝙蝠、蚯蚓和海星。但「失去這些生物,有點像在飛機上拆螺絲,雖然有一些螺絲,可能你拆下來也不會立刻有事,」 埃亞爾·弗蘭克(Eyal Frank)這樣解釋關鍵種的重要性,「但如果你拆到了這些螺絲,飛機就會立刻散架。」更重要的是,人類也在這架飛機上。

撰文 | 二七

審校 | 冬鳶

「老虎!老虎!黑夜的森林中/燃燒著的煌煌的火光,/是怎樣的神手或天眼/造出了你這樣的威武堂堂?」(Tyger Tyger, burning bright, In the forests of the night; What immortal hand or eye, Could frame thy fearful symmetry?)

有些生物天生就能引發人類的情感共鳴,例如英國詩人威廉·布萊克(William Blake)寫下的這首著名的《虎》(The Tyger)。但對另一些生物,人類有時卻帶著偏見,比如兀鷲就很難被投射同樣濃烈的情感——1835年,查爾斯·達爾文(Charles Darwin)在「小獵犬號」的甲板上觀察一隻兀鷲的時候,給出了一個詞的評語:「噁心」(Disgusting)。

但動物在生態系統中的重要性並不是靠外表決定的。即使是兀鷲,也有被關注的理由。最近,兩位環境經濟學家的研究發現,20世紀兀鷲在印度數量的大幅下降,也給印度人帶來了致命的影響:據估計,2000-2005年,共有超過50萬人因此喪命。

專業食腐者

在印度,禿鷲發揮著超乎想像的重要作用,這與印度大規模的畜牧業有關。根據2019年印度牲畜普查報告估計,印度全國共飼養了約5億頭牲畜,其中包括3億頭牛。按照牛的平均壽命為10年計算,這意味著每年會有大約3000萬頭牛死亡。理論上來說,這些牲畜的屍體需要燒掉或埋葬,才能避免環境影響。但印度人習慣的方式,是直接把牲畜屍體扔到荒地或河水裡,然後把這些屍體交給兀鷲。

斗篷兀鷲,主要分布在非洲次撒哈拉地區。雖然它們並不生活在印度,但也因為棲息地喪失和中毒等原因,面臨嚴重的數量下降丨P.Lindgren/wikipedia, CC BY-SA 3.0

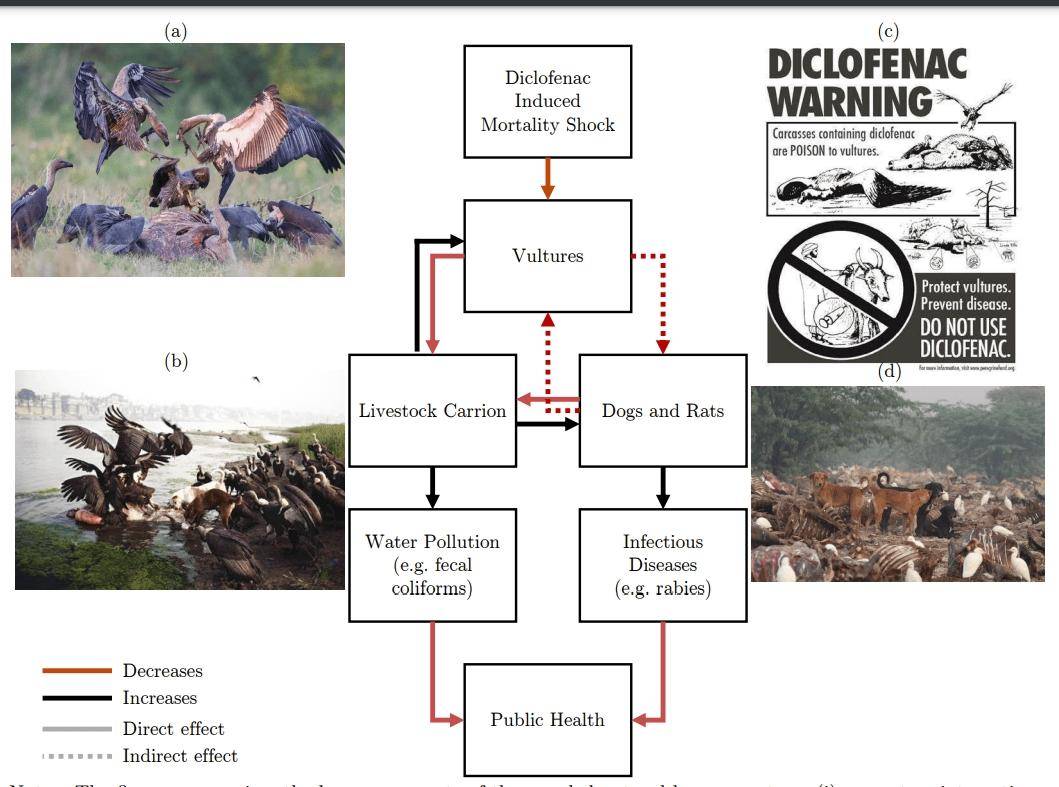

作為食腐者,兀鷲已經演化出了卓越的屍體處理能力。一群兀鷲只需40分鐘,就能將一頭奶牛的屍體吃乾淨。它們的消化系統也是專業的,胃酸濃度可以達到人類的10~100倍,足以分解大部分細菌和病原體。「我有時會將兀鷲稱為病原體的最後一站,他們就像大自然的次氯酸消毒劑。」美國芝加哥大學的環境經濟學家、這項研究的作者之一埃亞爾·弗蘭克(Eyal Frank)這樣解釋道。

同樣清楚這些事實的,還有印度的農民。一直以來,儘管政府提供了大型焚化爐,並要求農民焚燒處理牲畜屍體,但農民顯然更傾向於選擇最便捷和便宜的方法——把屍體扔到地上,等待兀鷲吃掉。

問題是,兀鷲的數量不夠了。

數量驟降

從更久遠的歷史來看,兀鷲在印度非常普遍,數量以千萬計。它們不僅解決了被拋棄的牲畜屍體,還作為強力的競爭對手,有效控制著野狗和老鼠等其他食腐動物的數量。然而從上世紀90年代中葉開始,兀鷲的數量在短短几年內,就下降了95%~99%。到2000年,估計印度全境只剩下了幾千隻兀鷲,IUCN紅色名錄也將其列為了極度瀕危(critically endangered)物種。

科學家最初注意到兀鷲數量的減少,是在1996年。一位生態學家照例前往野外觀測點,卻發現了至少50隻死亡兀鷲的屍體,這些屍體分散在灌木叢、樹枝和地面上。回到辦公室後,他聯繫了其他同事,發現幾乎每個人都看到過類似的景象,才意識到兀鷲大量死亡正成為一個非常普遍的現象。

然而直到2004年,一項發表於《自然》(Nature)的研究才揭示了這些兀鷲的死因,這與一種人類使用的藥物有關:雙氯芬酸(Diclofenanc)。雙氯芬酸是一種非甾體藥物,具有良好的消炎和止痛效果。在這種藥物的專利於1993年到期後,1994年印度製藥公司開始大量生產雙氯芬酸的仿製藥,讓這種藥物的價格大幅下降。於是,許多農民開始用這種藥治療牲畜。

對於人類和牲畜來說,雙氯芬酸是一種安全又有效的藥物,但對鳥類來說卻並非如此。印度的農民沒有想到的是,藥物中的成分對兀鷲屬的鳥類毒性極大。只需要吃下有少量雙氯芬酸殘留的肉,就足以導致兀鷲腎衰竭,並在幾周內死亡。

隨著兀鷲的消失,他們提供的清理服務也消失了。這項研究的另一位作者,阿南特·蘇達山(Anant Sudarshan)現在是華威大學的環境經濟學家,他青少年時期在印度生活,並親眼見證了這場轉變帶來的影響。牛的屍體堆積在城郊的荒地,沒了兀鷲作為競爭對手,田野成了野狗和老鼠等食腐動物的進食場。

問題在於,野狗和老鼠與人類的接觸更為密切。隨著野狗和老鼠數量暴增,它們也帶來了更多危險的病原體,包括狂犬病。同時,在處理屍體方面,野狗和老鼠並不像兀鷲那麼專業。它們的食腐效率並不高,也沒辦法像兀鷲那樣將屍體吃得那麼乾淨。這導致更多的屍體只能自然腐爛,在雨水衝擊下,腐爛的屍體污染著當地的河流。同時,一些製革廠為了處理堆積如山的牛屍,在政府要求下使用了更多有毒化學物質——這些物質也會隨著廢水流入水道。

兀鷲會造成複雜的生態影響。丨原論文

每年10萬死亡

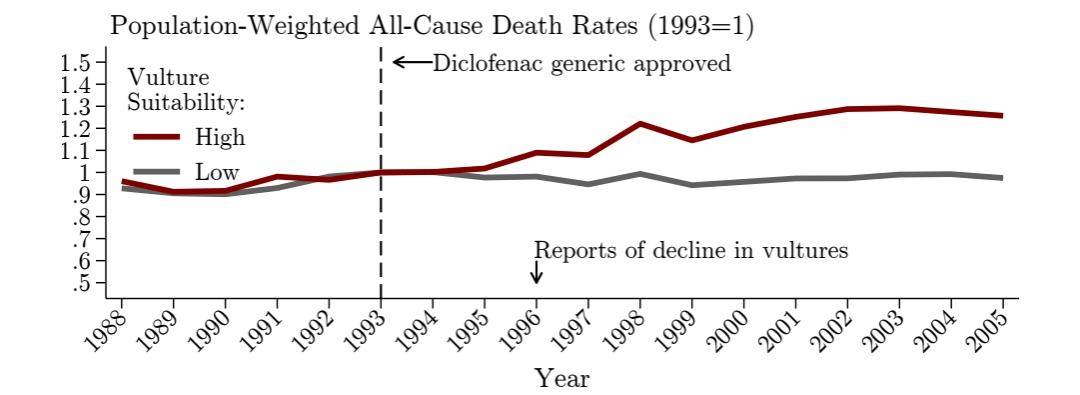

想要從諸多公共衛生問題造成的人類死亡事件中,明確哪些死亡與兀鷲的消失有因果關係非常困難,但蘇達山和弗蘭克找到了一個巧妙的方法。他們根據國際鳥盟(BirdLife International)提供的數據,將印度劃分為兀鷲高適宜區(HVS),代表這裡很適合兀鷲生活,或者曾有大量兀鷲生活;以及兀鷲低適宜區(LVS),說明這裡可能原本的兀鷲數量就不高。同時,研究者對比調取了印度全國1988-2005年區一級的居民全因死亡率數據。

1994年之前,兀鷲高適宜區和低適宜區的居民死亡率並沒有明顯區別,約為0.9每千人。然而在1994年,雙氯芬酸被廣泛用於牲畜後,高適宜區的居民死亡率開始明顯上漲。平均而言,到2000-2005年,這裡的死亡率上升了4%。與此同時,低適宜區的死亡率卻沒有變化,依然維持在0.9每千人左右。這樣的變化也與牲畜養殖規模有關。在高適宜區,牲畜養殖規模更大的地方,居民死亡率升高得越多。而在低適宜區,牲畜養殖規模並不會帶來居民死亡率的差別。

不同地區全因死亡率隨時間的變化,紅線代表高適宜區,藍線代表低適宜區丨原論文

為了尋找進一步的證據,研究者還對比了同期更多的數據。同樣,在1994年後,也只有高適宜性地區的野狗種群數量增加,伴隨著狂犬病疫苗銷量的驟增。報道顯示,在一些野狗數量極多的地區,當地居民為了避免自己和孩子被野狗襲擊,甚至會儘量減少出門。同樣,在這些地區的水質監測記錄也顯示了水體溶解氧的減少和大腸桿菌增加——這些都代表水中有更多屍體正在腐爛。

從1994年後,高適宜區死亡率的上升趨勢在2000年停止了。考慮到在這一年,兀鷲的數量低到了極危的級別,「這有點像是兀鷲的數量已經跌到了谷底,因此對居民死亡率的影響開始穩定在這個水平了。」弗蘭克說。根據估計,在2000-2005年,兀鷲數量的減少導致了每年超過10萬人的額外死亡,根據此前的一項統計,印度社會願意為拯救每條人類生命花費66.5萬美元,每年來兀鷲數量減少造成的經濟損失已經達到了近700億美元。

2006年,印度政府禁止給牲畜使用這種藥物,然而兀鷲的數量卻很難恢復。「禁令的效力很弱,人們還是會使用這種便宜又好用的藥物,只需要多買一點人用的藥就可以了,」弗蘭克說,「因此,一直以來,有關人士一直在討論是否也該禁用人用的雙氯芬酸。」

另一方面,兀鷲的繁殖能力非常弱。兀鷲需要5年時間才能達到性成熟,而雌性兀鷲每年通常只能產下一顆蛋,這使它們很難在沒有干預的情況下自然恢複種群數量。或許唯一的好消息在於,還有更多的兀鷲在全球其他地區發揮著它們的作用,我們還沒有完全失去這些寶貴的鳥類。

參考文獻

[1]https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/2023/01/BFI_WP_2022-165.pdf

[2]https://www.science.org/content/article/loss-india-s-vultures-may-have-led-deaths-half-million-people

[3]https://www.youtube.com/watch?v=PbwEvDERtoE

[4]https://www.nature.com/articles/s41598-021-02232-z

本文經授權轉載自環球科學(ID:huanqiukexue),如需轉載請聯繫newmedia@huanqiukexue.com。歡迎轉發到朋友圈。