張愛玲:你只看到我的涼薄,卻不曾看懂我的溫柔

提起張愛玲,你會想到哪幾個詞語?

絕情,冷血,刻薄……

幾十年的紛紛流言中,她的內心世界,被潦草概括為四個字,也成了她的專屬標籤:

生性涼薄。

但也有人注意到她文字背後,對女性命運的深刻關懷,在網上親切地稱呼她小張,或者因為她的女王行為,發自內心地叫她一聲「張姐」。

這不是什麼調侃和玩笑,是幾十年後讀者們真實的認可和敬愛。

這位20世紀文壇的奇蹟,中國文學的高峰之一,大約在生前就已料到,自己的身後名會充滿爭議,但說實話,出名又早,又驚世駭俗的她,不會太過在意。

今天是張愛玲的生日,就讓我們以她的幾封信作引子,一起遇見一個不一樣的張愛玲。

原來「生性涼薄」的她,也可以是愛憎分明的性情中人、溫柔可愛的話癆筆友。

在我生日當天,收到了 7000 美元的稿費和胡蘭成的死訊,難免會覺得這是一個生日禮物。

——致宋淇

關於張愛玲,有一個連她本人看了都沉默的謠言,那就是:

張愛玲愛了胡蘭成一輩子。

之所以沉默,不是她不想罵,是害怕多說一句,都會被胡蘭成拿去炒作。

1943年,情場老手胡蘭成,將獵艷目標鎖定在文壇新星張愛玲身上。

在胡蘭成花言巧語地追求下,毫無戀愛經驗的小張,死心塌地愛上了這個比自己大14歲,一屁股風流債的老男人,很快結婚。

婚後的張愛玲傾其所有,大把的花錢,整顆心交出去,一向驕傲的她甚至寫出:

「見了他,她變得很低很低,低到塵埃里,但她心裡是歡喜的,從塵埃里開出花來。」

奈何所託非人,胡蘭成的出軌可以說是鐵鎖連舟,死不要臉,毫不避諱地讓張愛玲與其他情婦見面。

忍無可忍的小張,把三十萬稿酬全部拿給胡蘭成,當作分手費,就此離婚:

"你不要來尋我,即或寫信來,我亦是不看的了。"

在這段感情里,你可以說張愛玲傻,但絕不能說她薄情。

她深情到幾乎失去自我,幸好她自己救了自己,一刀兩斷,抽身而退。

多年後,前夫哥胡蘭成不僅寫信騷擾張愛玲,還將兩人隱私,在他的作品裡一通瞎編胡扯。

這才有了張愛玲將他的死,比做生日禮物的解脫心態。

擺脫渣男,張愛玲在美國的文藝營中,邂逅了一位風趣作家賴雅。

兩人同樣熱愛文學、品位不俗,理解彼此靈魂深處的追求,簡直天生一對。

唯一的問題,是賴雅比張愛玲大了30歲。

但這對從不循規蹈矩的張愛玲來說,根本不是問題。

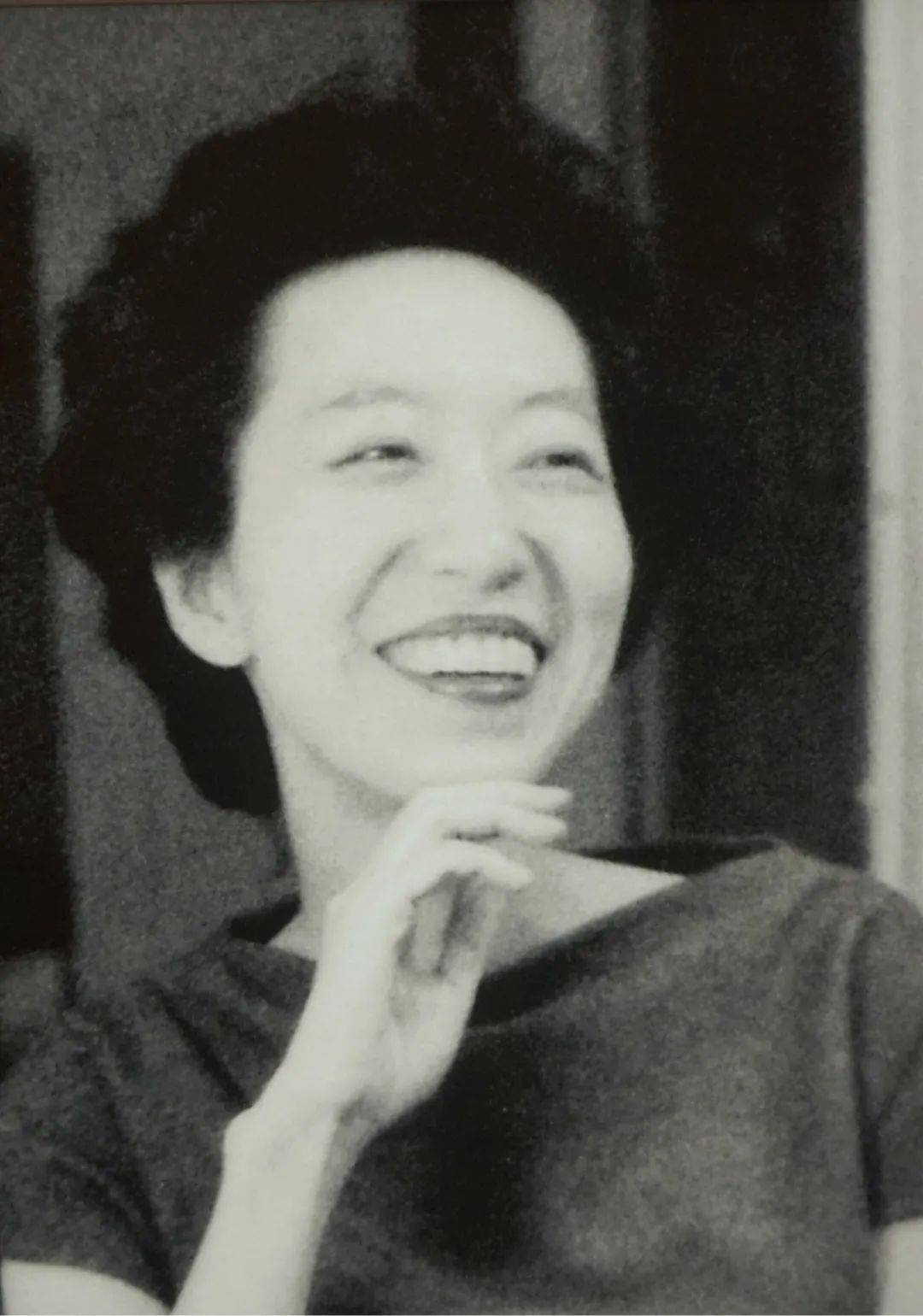

張愛玲與賴雅

很快他們結婚,蜜月旅行,享受來之不易的甜蜜。

很快張愛玲的噩夢開始了,賴雅畢竟上年紀,頻繁地中風,身體一年年垮下去,癱瘓在床,既不能賺錢,還需要人照顧。

誰來賺錢?誰來照顧?只有張愛玲。

她不是沒有離開的機會,但她選擇留下來,為了她愛的人,不離不棄,受盡委屈。

異國他鄉,她找的每份工作都不長久,總被辭退,寫的小說也總被退稿,即使出版,銷量也一般,丈夫病了11年,沒錢是活不下去的,無論如何,她還是要努力用筆桿子賺錢。

不想做家務也做了,不想工作也上班了,什麼難都受了,什麼痛都經歷了。

直到八十年代,她重獲關注,華人圈如夢初醒,中國居然還有一位天才女作家活著,隨之而來的,是穩定且慷慨的稿酬,她終於不必為金錢煩惱。

捧著遠方飄來的支票,她想和丈夫慶祝,卻想起陪在身邊的賴雅早已去世,只留她一個人孤零零地走下去。

「絕情」二字,憑心而論,張愛玲當真承受不起,也不該承受,至少在愛情中,她從來都是一個不顧一切,燃燒所有的痴情種。

沒有能力幫你,是真覺得慚愧 ……其實我也勉強夠用。

——致張子靜

對張愛玲而言,家庭最大的變故,是她18歲遭囚禁又出逃的過程。

因為覺得不受尊重,後媽孫用蕃打了張愛玲一巴掌,張愛玲本能地要還手,但被拉住了。父親張廷重衝下樓,對張愛玲拳腳相加,揪住她的頭髮一陣狠踢,說要打死她。

這是許多年後張愛玲在《私語》中,一字一句描述的,仿佛剛發生不久。

第二天,姑姑張茂淵來求情,也被父親野蠻打傷,住進醫院。

從始至終,與她同處一個屋檐下的弟弟子靜,沒有任何作為。

多半年,張愛玲被囚禁在家,心情壓抑,得了嚴重的痢疾,得不到治療,頻繁思考死亡。

直到有天,她尋得機會,逃出了恐怖的家,投奔姑姑和媽媽。

後媽聽說這個消息,氣急敗壞,把張愛玲的東西全部扔掉。

張愛玲寫:「只當我死了,這是我那個家的結束。」

此後與父親有關的一切,她都只當是別人家的事,包括後媽、弟弟,都劃分到另一個世界。

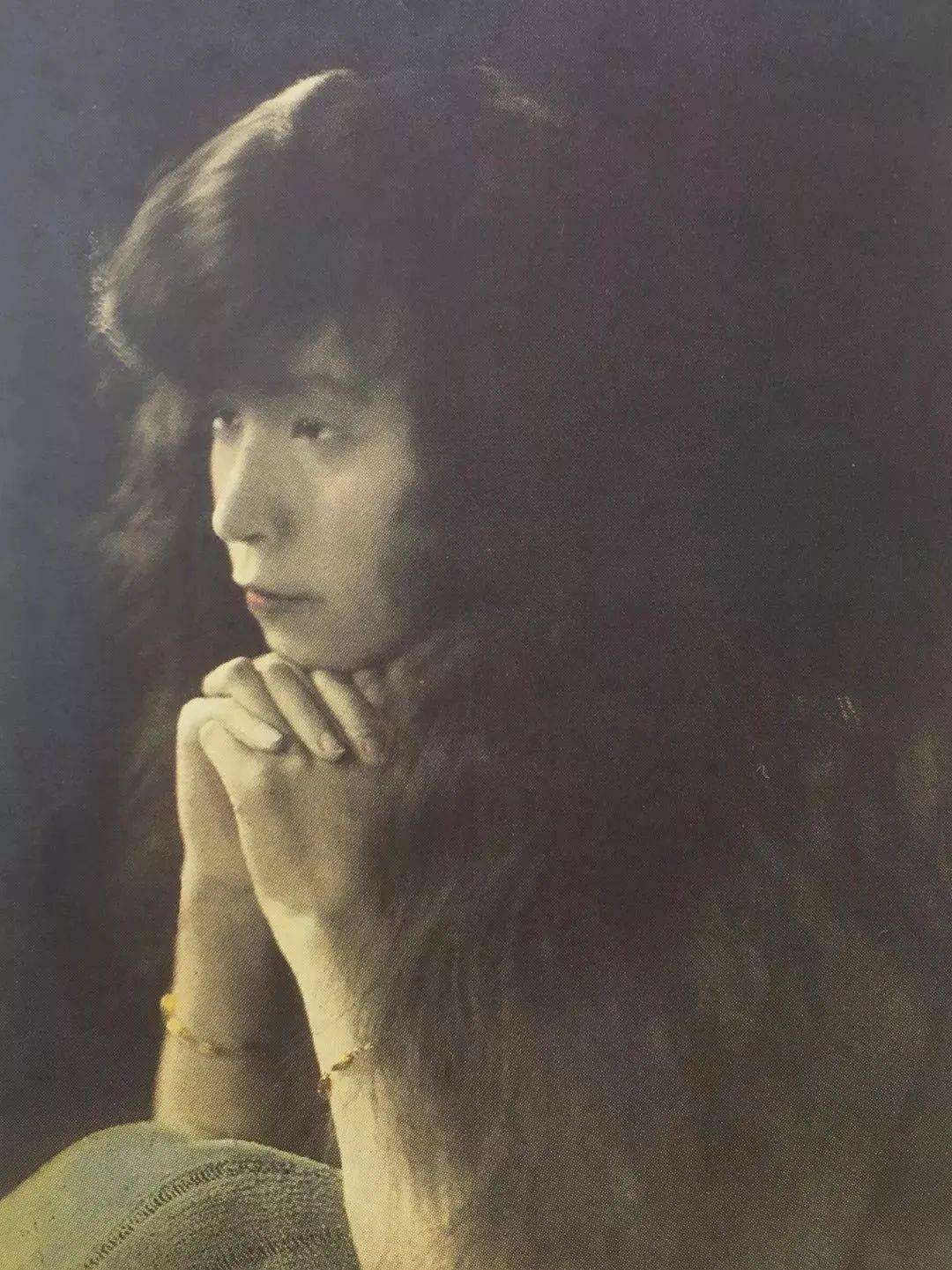

張愛玲的母親黃逸梵

至於母親,當1957年,張愛玲收到母親從倫敦來的信,說自己重病纏身,想再見一面時,張愛玲思忖良久,只寄出100美元,當作問候。

青春期的張愛玲,也曾追逐母親背影,在她眼中,美麗獨立的母親黃逸梵,近乎無所不能,她想要成為這樣的大人,想要獲得母親的認可,但現實卻是:

從小被僕人照顧的她缺乏基本生活技能,在母親眼中就是笨拙;

家庭環境所迫,她的衣服不合體也不夠時尚,遭到母親的冷眼;

她把爭來的獎學金拿給母親,沒有稱讚,卻被母親打牌輸掉了。

從小被僕人照顧的她缺乏基本生活技能,在母親眼中就是笨拙;

家庭環境所迫,她的衣服不合體也不夠時尚,遭到母親的冷眼;

她把爭來的獎學金拿給母親,沒有稱讚,卻被母親打牌輸掉了。

在張愛玲的視角,她既無法說服自己去討好這樣的母親,也不再願意和她親近,她寫道:

「伸手問她拿錢,為她的脾氣磨難著,那些瑣屑的難堪,一點點的毀了我的愛。」

歸根到底,黃逸梵知道怎麼規劃女兒的前途,卻不懂怎麼陪一個敏感的女孩長大。

她的嚴厲,是在女兒失去父愛後,進一步摧毀了她的底層安全感。

在被母親放棄的恐懼中,為了避免絕望,女兒首先放棄了母親。

1946年,黃逸梵再次出國,她們再也沒見過面。

再後來,弟弟成年工作,平庸而無志氣,曾染上賭博惡習。當弟弟向她傾訴生活不易,她也並未伸出援手,只是客氣寒暄:沒能力幫你,真覺得慚愧。

張愛玲唯一留戀的親情,是數次救她於水火的姑姑張茂淵一家。

張愛玲與姑姑

是姑姑勸她離開胡蘭成,替她處理不擅長的雜事,要求姑夫在香港照顧好她。

也是姑姑從小到大保護她,在她出國時拿出積蓄支持,相信她能靠寫作謀生。

她始終記得這些好,記得姑姑給她做的麻醬糖⼼包⼦有多甜。

所以每當張愛玲寬裕,她就找機會給姑姑一家寄錢和禮物,盼望他們生活如意。

將心比心,如果家人不能滋養,與其相互折磨,不如保持距離。

把心裡的位置,留給那些更值得的人,未嘗不是一種生存的智慧。

我最不會撐場面,朋友面前更不必。我這些年只對看得起我的人負疚,覺得太對不起人,這種痛苦在我是友誼的代價,也還是覺得值得。

——致夏志清

19歲的張愛玲到香港求學,與同宿舍的炎櫻相識,一見如故。

張揚活潑的炎櫻,順理成章做了張愛玲的代言人,也在審美方面深深影響張愛玲。

她給張愛玲的新書設計封面,也做了張愛玲兩次婚禮的證婚人。

20多年間,炎櫻去哪兒,張愛玲就跟到哪兒。

但好像突然,張愛玲就不再把她當成朋友了。

炎櫻在信中求問:「我不知道我做錯了什麼,使你不再理我。」

真相是,六十年代的張愛玲,生活陷入一種絕境:癱瘓的丈夫,貧困的經濟,四顧茫然。

而炎櫻的性格,直白地說,是自私利己。作為朋友,她可以同享樂,但不可以共患難。

她目睹張愛玲的困窘,卻沒有關心的意願,依然炫耀著自己事業的成功,家庭的美滿。

她希望張愛玲分享她的快樂,卻不考慮她拮据敏感的朋友,是否會因這種幸福而悲傷。

炎櫻有「裝糊塗」的自由,張愛玲也有拒絕「演戲」的權利。

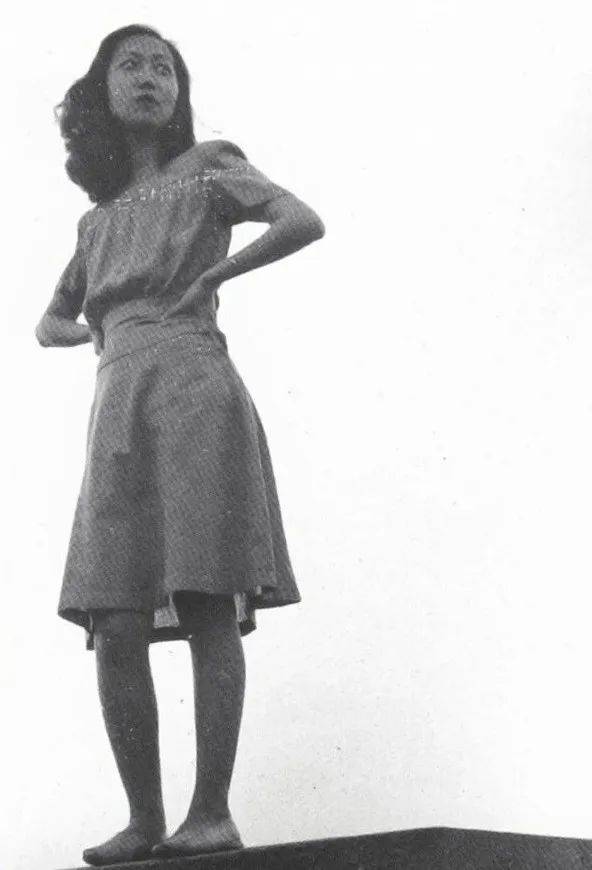

炎櫻與張愛玲

有這樣的先例在,張愛玲開始重新篩選朋友圈,進入了一種封閉的交友模式。

知己不需多,能遇著幾個,就是幸運。

在張愛玲與這些知己朋友的信件中,我們也得以窺見一個溫柔可愛,絮絮叨叨的張愛玲。

她會毫不遮掩地誇誇,說:「有了你這樣的朋友之後,也的確是寵壞了我,令我對其他朋友都看不上眼。」

也會有真情流露:「雖然想聽唱片,也想到府上見你太太,都只好擱下來,自己朋友,想你不會生氣的。

千萬不要買筆給我,你已經給了我這麼多,我對不知己的朋友總是千恩萬謝,對你就不提了,因為你知道我多麼感激。」

1994年,她給摯友夏志清寫了最後一封信,溫聲細語地聊了很多:

「……無論如何這封信要寄出,不能再等了。你和自珍(夏志清女兒)都好?有沒旅行?我以前信上也許說過在超級市場看見洋芋色拉,就想起是自珍唯一愛吃的。你只愛吃西瓜,是你文內提起過的。」

隔年她去世,全部遺產,計約270萬元港幣,全都送給了朋友。

朋友,是我們親自挑選的家人。

在張愛玲出國後的日子,這些朋友不僅提供幫助,也常批評她的錯誤,以至於張愛玲總覺得得到的友誼太珍貴,付出的卻太少,深感內疚。

愛是常覺虧欠,如此的張愛玲,又怎麼會是刻薄之人。

希望你這一向沒有不舒服,家裡大小平安,愉快的事層出不窮。

——致鄺文美

40載背井離鄉,75歲獨自去世。

張愛玲離她筆下的上海已經很遠了,離我們熟悉的,那個高昂臉龐的旗袍女子也已很遠了。

晚年的她與世隔絕,最後住的房間,基本沒有家具,一張行軍床、一把摺疊椅,紙箱就是桌子,紙袋裝著日常用品。

年少時她曾經豪言壯語:「我要比林語堂還出風頭,我要穿最別致的衣服,週遊世界,自己有房子,過一種乾脆利落的生活。」

然而後半生卻是:吃苦,疲憊,煎熬,病痛。

如果真是世人以為的那個刻薄絕情的女人,恐怕早就承受不住,不是逃跑,就是死了算完,一了百了。

但她一關關闖過,靠著女性的韌性,到最後也沒放棄過自己,遵從內心,不斷迸發出彪悍的生命力,最終過上了一個人清清靜靜的日子。

當你站在上帝視角來看張愛玲的一生,你會發現「生性涼薄」是對她最大的誤讀。

她其實是重情義的,重視到如果被辜負,就會痛苦一輩子。

少年原生家庭的傷害,青年愛情友情的背叛,都在一次次論證她對自己性格的判斷。

於是,她給自己敏感柔軟的心,畫了一個保護圈,於我們這些圈外的人,保持距離,用作品說話。只放一小部分她覺得安全,不會傷害她的人進去,付出溫柔與愛。

確實她「毒舌冷漠」,確實她「不近人情」。

但朋友眼中,溫柔可愛的也是她,如今回頭看,勇敢堅定的也是她。

甚至這樣的張愛玲,才更接近真實的張愛玲。

張愛玲總在信里祝願好朋友們平安啊、快樂啊,但她出國後的人生,在旁人眼中,其實一片狼藉。

可那又怎樣?旁人怎麼評判,與她張愛玲有何關係?

做愛做的事,愛想愛的人,她愛怎麼過,就怎麼過。

網上自發叫她「張姐」的人,大概就是看懂了她離經叛道背後的真清醒和真性情。

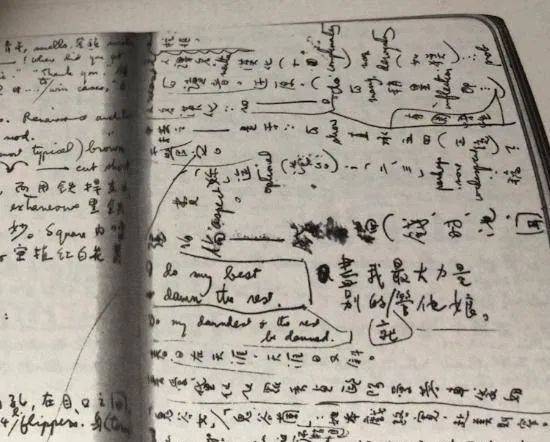

如果你最近生活有點煩,日子有點糟心,張姐在筆記本中留下的一句話,剛好適合送給你:

盡我最大力量,別的就管他娘。

點個 【在看】,祝張愛玲女士生日快樂,也祝你一路順風,一往無前,收穫愛與自由。

你也在生活中遭遇過別人的誤解嗎?來留言區聊聊吧,講出來或許就是一次治癒。

作者 | 滿喜喜,生而為人,滿心歡喜

主播 | 夏萌,用我的聲音溫暖你的睡前時光。

圖片 | 網絡(如有侵權請聯繫刪除)