揭秘40年前中國首次南極科考:無地圖無破冰船隊員簽「生死狀」,「萬里長城」向南延伸

11月1日,由自然資源部組織的中國第41次南極考察隊又一次出征奔赴南極。40年前的1984年11月,中國首次南極考察隊伍正式出發,近600名隊員遠赴南極,用四十五天建成了中國首個南極科考站「長城站」。

中國與南極相隔萬里,為什麼要去那裡建考察站?那時的中國剛剛開始改革開放,連一艘破冰船都沒有,一張完整的南極地圖都沒有,如何完成這個艱巨的任務?在萬里征途和建站過程中又克服了哪些困難?今年是中國極地考察40周年,上游新聞為你講訴遠征南極背後那些不為人知的故事。

意義

先遣考察科學家寫五萬字報告

32名科學家聯名呼籲建站

為什麼要去南極?用首批南極考察隊員、中科院青藏高原研究所研究員劉小漢的話說就是,南極科考是國家戰略,大部分已開發國家和南半球幾個發展中國家從1957年就開始進入南極,中國晚了幾十年。改革開放以來,中國領導人和民眾意識到中國必須在全球有所作為和影響,在南極建站是其中繞不過去的一步。因為,那是一個國家的地平線,一個國家的遠方。

1978年10月,國家海洋局向國務院呈報了《關於開展南極考察工作》的請示。

時任國家海洋局工作人員、後任中國極地研究所副所長的顏其德稱,當時的國際形勢時不我待。1959年,在南極建立了科考站的美、英、蘇、日等12個國家在華盛頓簽訂了《南極條約》。條約禁止在南極進行軍事性質的活動和資源開採,鼓勵進行科學考察和國際合作。更重要的是,該條約凍結了南極主權,即各國對南極領土主權的任何要求,在《南極條約》生效期間不被否定,也不被肯定。條約將於1991年到期,之後是續簽還是訂立新條約,會不會開放資源開採,都很難預測。

到上世紀70年代末,已有18個國家在南極建立了40多個常年科學考察基地和100多個夏季站。不但已開發國家,很多發展中國家都已經把國旗插到了南極大陸,阿根廷和智利站居民點上甚至降生了五六個新生兒,儼然是在為未來的領土訴求做輿論準備。

1980年1月12日,我國派遣董兆干、張青松兩位科學家赴南極先行考察。兩位科學家對南極考察隊運轉、衣食住行、安全保障、交通運輸、通訊聯絡、建築物等,開展了詳細、認真的調研考察,形成了5萬多字的綜合報告。翌年,國務院批准成立國家南極考察委員會。

1983年5月,第五屆全國人大常委會第二十七次會議決定,批准我國加入《南極條約》。一個月後,中國正式成為《南極條約》締約國。

1984年2月,中國科學院召開「竺可禎野外科學工作獎」頒獎會,獲獎的王富葆、孫鴻烈等32位科學家以「向南極進軍」為題,聯名致信中央和國務院,建議中國在南極洲建立考察站,進行科學考察。根據領導人批示,1984年5月,國家南極考察委員會、國家海洋局開始調研南極考察、建站的總體方案。

籌備

一張完整南極地圖都沒找到

用遠洋科考船代替破冰船

在得到批准後,時任國家南極考察委員會辦公室主任郭琨馬上開始籌備工作,準備帶隊登陸南極。然而,他帶領國家南極考察委員會人員翻遍了北京的圖書館,連一張完整的南極地圖都沒找到。最後在一個舊書攤上找到一本1927年的英譯本《南北極志》,這就是他們當時能找到的最重要資料。

萬噸級遠洋科學考察船「向陽紅10號」。 圖據央視新聞客戶端

當時世界上的南極科考大國都已擁有多艘專業破冰船,而中國一艘都沒有。經過反覆討論,決定用中國自主設計製造的第一艘萬噸級遠洋科學考察船「向陽紅10號」代替破冰船。「向陽紅10號」不具備破冰能力,但可以抵抗十二級風浪。

南極年平均溫度零下25度,極端最低溫度近零下90度。中國考察隊員採購不到符合要求的極地裝備,只能自己設計。上海紡織科學院經過多次試驗,研製出了中國南極考察羽絨服面料,上海羽絨廠趕製了上千套南極羽絨服和夏考服。天津運動鞋廠、天津大中華橡膠廠和天津長征鞋廠研製出了中國南極考察夏季鞋和防寒靴。經過四個多月的準備,建設南極科考站的物資和科學儀器設備共計500噸、千餘種全部運抵上海。

遠征

船隻連續出現故障

六成隊員嚴重暈船

1984年10月8日,我國第一支南極考察隊成立。全體考察隊隊員在北京體育學院進行了訓練,主要是營建、搶險救生、防火滅火、學習《南極條約》以及體能訓練等。鄧小平為他們寫下「為人類和平利用南極做出貢獻」的題詞,極大鼓舞了考察隊員的信心和士氣。

1984年11月20日上午,中國首次南極考察船編隊共591名隊員,乘坐「向陽紅10號」遠洋科考船和海軍「J121」打撈救生船,從上海碼頭起航,奔赴南極,掀開了我國海洋事業發展史上新的一頁。

海軍J121打撈救生船。 圖據央視新聞客戶端

南極考察總編隊下分南極洲考察隊、南大洋考察隊、「向陽紅10號」遠洋科學調查船、J121號打撈救生船四個單位。其中,南極洲考察隊肩負著在南極喬治王島建立長城站的任務,為重中之重。郭琨擔任隊長。

船隊於1984年12月1日來到赤道,遇到了第一個挑戰——高溫導致「向陽紅10號」船的高壓油泵發生故障。輪機班的同志顧不上54℃的高溫和暈船反應,一邊嘔吐,一邊搶修,很快排除了故障。

「向陽紅10號」船的故障剛被排除,「J121」船的右主機第一缸冷卻水套管支架又發生斷裂。考察隊考慮再三,決定採取不得已的應急措施:封缸航行,緊急避險。幸運的是,接下來的狂風惡浪竟沒有讓「J121」船出現問題,封缸持續航行了25天,直到靠岸後,才更換了從國內空運來的支架。

搭乘「向陽紅10號」船的劉小漢等隊員們都簽下了「生死狀」。船上帶了一些大塑料袋,作為屍袋備用。「向陽紅10號」船的條件很糟糕,幾個人擠在一個小艙室,衛生間也是公用的,很髒很亂。每人每天只有一茶缸淡水,用來洗臉、刷牙、擦身等。

12月12日,兩船駛入西風帶。這裡又被稱為暴風圈,常年伴有七八級大風和十餘米海浪。60%以上的隊員暈船,有隊員甚至去找過郭琨,說太難受想跳海。隊員們編成了一個順口溜:「一言不發,二目無光,三餐不食,四肢無力。五臟翻騰,六神無主,九臥不起,十分難受。」郭琨號召共產黨員帶頭到餐廳吃飯。

建站

原定地址被搶占臨時換地方

突擊隊員跳進海水輪班建碼頭

由於「向陽紅10號」船既不是破冰船也不是抗冰船,所以必須趕在南極夏天結束前完成建站並撤離。然而,當1984年12月,中國南極首次考察隊渡過萬里重洋抵達喬治王島麥克斯威爾灣時才發現,原來的選址已被先於中國十幾天抵達的烏拉圭考察隊搭帳篷占住了。考察隊只能決定,放棄原址。

選擇站址並不簡單,必須有水源、地基要結實、不能處在風口。所有隊員全部上岸,兵分兩路,重新選址。一周後,確定菲爾德斯半島東岸為新址。

1984年12月30日15點16分,中國首次南極考察隊在南極喬治王島登陸,郭琨舉著國旗帶隊登陸,在南極大陸上首次留下了中國南極科考隊的足跡,鮮艷的五星紅旗從此飄揚在南極上空。

郭琨舉著國旗帶隊登陸。 網絡圖

建站的第一大難題是搶建卸貨碼頭。因為大船無法靠岸,只能靠小艇把500噸建站物資運到岸邊,再轉運到站。因此,必須要在岸邊搶建一座供小艇停靠和汽車吊運物資的碼頭。考察隊指揮部決定組建一支20人的碼頭突擊隊,3天內完成任務。

顏其德記得,1月的南極喬治王島氣候惡劣,冰天雪地,寒風凜冽。隊員們跳入刺骨的海水裡,岸上的臨時帳篷里準備了老酒、薑湯、棉大衣和熱水袋等應急禦寒措施。突擊隊員兩班倒,10個人10分鐘一班,在海水中掄錘、扶釺、打樁。凍得頂不住了,就上岸進帳篷暖和一下,另外10個人馬上跳下水接替,一秒鐘也不耽擱。突擊隊員們72小時連續輪番作業,簡易碼頭基本建成。

南極夏天的平均氣溫為零度,站上最低氣溫為零下7度。郭琨的日記中記錄,在南極停留的59天裡,8天晴,26天雨,25天雪。大風來襲時,最大風力達每秒40米,強度超過12級颱風。

隊員們睡在充氣帳篷里,充氣墊和睡袋就鋪在冰原上。塑料帳篷常被大風掀翻,拉鏈式門帘縫中時而灌進雪粒。有時隊員收工後,帳篷里積雪已有一尺多厚。每天12點後收工,因為極度疲勞,躺下就睡著。第二天醒來,經常是睡袋上一層雪,充氣墊下一攤水。

劉小漢說:「那時根本分不出領導和科學家,全都是建築工人,都撲在第一線,包括郭琨隊長自己。我們跳進那麼冰冷的海水裡修碼頭,奮戰一天總算修好,結果第二天起來一看被海冰推走了,只能重新來。」

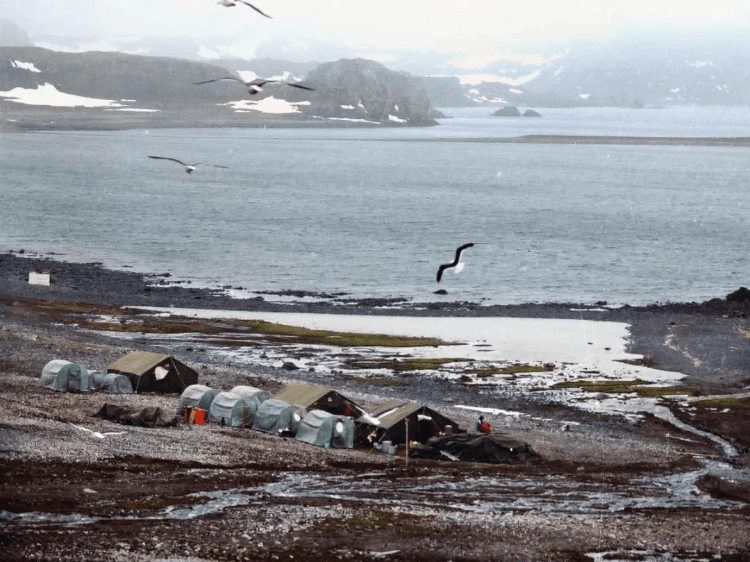

1984年12月,中國第一座南極考察站長城站開建。圖為中國考察隊設在喬治王島的臨時營地。 圖據北京科協微信公眾號

四十五天後,2月14日,中國南極長城站完成了最後一道工序。「長城站」銅製站標被鑲嵌在第一棟屋門正上方,意為「萬里長城向南極延伸」。長城站主體部分由6棟橘紅色房屋構成,包括發電站、通訊電台、氣象站、測繪、食品庫、科研棟、醫務文體棟、碼頭、直升機機場、郵政局等20多個部分。

在長城站主樓前,隊員們豎立了一塊路標牌——17501.949公里,這是長城站與北京的距離。

首次南極考察隊建造的長城站主樓。 圖據i自然APP

1985年2月20日是大年初一,考察隊舉行了長城站落成儀式,慶功宴上,全體男兒相擁痛哭。

至此,我國成為在南極建立考察站的第17個國家。同年10月,中國成為《南極條約》協商國,享有了南極事務的議事權和決策權。中國在國際南極治理舞台上正式有了話語權。

如今的中國南極長城站全景圖。圖據i自然APP

隊長

每天清晨挨個帳篷叫人起來幹活

4年後再次率隊建立中山站

1981年5月,外交部、國家科委和國家海洋局報國務院批准,成立了國家南極考察委員會。此時,郭琨從國家海洋局科技部綜合計劃處調任國家南極考察委員會辦公室主任。他畢業於哈爾濱軍事工程學院氣象專業,從事軍事科技工作多年。對郭琨來說,這是一個沒有任何經驗的新領域,他甚至不知道該考察哪些項目,只能從報紙上參考其他國家的做法。

1983年,郭琨、司馬俊和宋大巧三人以觀察員身份,第一次代表中國出席在澳大利亞舉行的第十二次《南極條約》協商國會議。《南極條約》分為協商國和締約國。協商國由原簽訂協議的12個國家和以後在南極建立考察站的4個國家組成。沒有在南極建站的中國是獲邀與會的9個締約國之一,在國際南極事務中沒有表決權。聯合國安理會5個常任理事國中,當時只有中國沒有表決權。

會議有30多項議程。每到進入實質性議題時,小木槌就會敲下,請所有非協商國代表離開會場去「喝咖啡」,事後也無人向他們通報會議進程和情況。時年48歲的郭琨認識到,建南極站與否,「關乎國家榮辱和民族尊嚴」。而要成為《南極條約》協商國,有兩個硬性指標:一個是在南極建立科學考察站,二就是要在南極開展科學考察活動。郭琨當即立誓:「中國不在南極建成考察站,絕不再參加這樣的會議!」

當中國首個南極考察隊來到南極洲喬治王島後,全體人員投入到極為艱苦的建設工作之中,沒有任何區別,大家都是建築工人。南極的凍土很硬,一鎬頭下去只能鬆開一點土。為了抓進度,隊員們每天只有4小時睡眠時間。郭琨每天早上挨個帳篷走一遍,拉開每個人的睡袋,把人硬拽起來,喊一句「幹活了」。

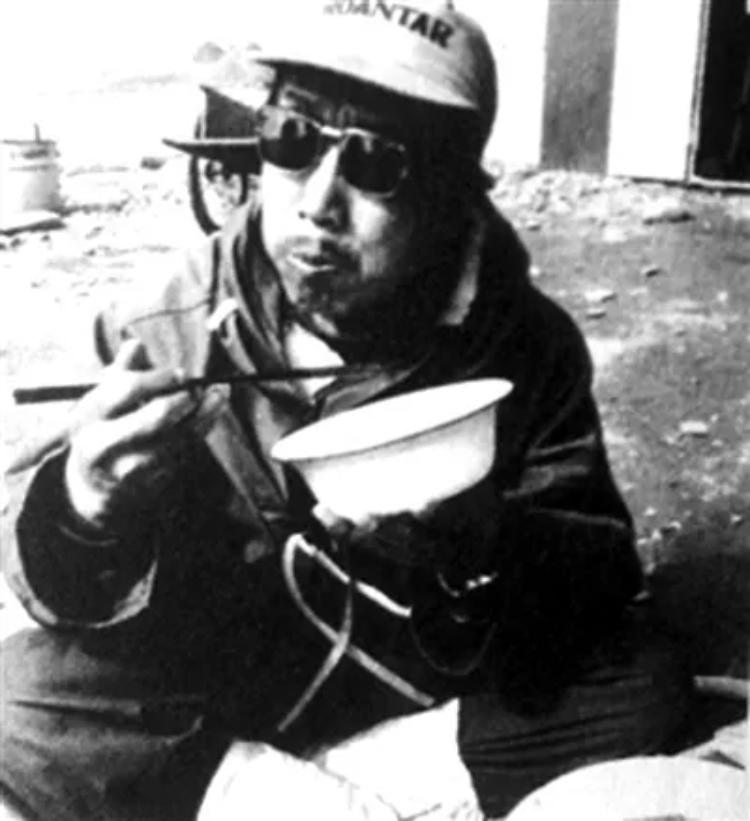

沒有飯廳,隊員們只能在帳篷外吃飯,還沒吃完,就凍成了冰塊。洗漱全部在冰冷的溪水裡,或者用雪擦一把。很多人的臉和耳朵都凍腫了。氣象班每天報告氣象情況,只要天氣稍一好轉,郭琨就馬上喊大家幹活。

長城站建設時環境十分艱難,郭琨席地而坐就餐。 網絡圖

劉小漢說,郭琨是「鐵血將軍」,辦事果斷嚴厲,地基的坑挖不出來不行,限定時間必須完成。「大家就算累得要死,他一個眼色,就只能拚命干。」

1985年2月20日,考察隊舉行了長城站落成儀式,大家在餐廳舉行慶功宴。郭琨激動地說,總算不辱使命,說著說著就哭了。

長城站建好4年後,郭琨再次擔任南極考察隊隊長,率隊出發,在南極腹地建立了中國第二個科考站中山站。

2017年4月,人力資源和社會保障部、原國家海洋局對中國極地考察先進集體和先進個人進行了表彰,授予郭琨等59人「中國極地考察先進個人」榮譽稱號。

2017年,郭琨做客央視節目《朗讀者》。 視頻截圖

當月,央視最新一期《朗讀者》播出,已經82歲的郭琨作為嘉賓被請上了舞台,他曾七下南極,兩次榮立一等功。因為長期在極寒環境下工作,多年傷病導致雙腿現在無法行走。當郭琨接到去南極建科考站的任務時,他說:「事關民族榮譽、國家尊嚴,我就是拼了老命,也得把這件事情做好。」

節目現場展示被隊員們敲壞的破鑼。 視頻截圖

節目現場還展示了一個破鑼,那是長城站建成後,隊員們太激動而敲破的。說到那些曾經激情燃燒的歲月,郭琨激動難言。

2019年4月3日,郭琨在北京逝世,享年83歲。

2019年6月8日世界海洋日暨全國海洋宣傳日主場活動揭曉了10位2019年「海洋人物」,郭琨位列其中。

小伙

當年最年輕的隊員今年退休了

在南極大陸迎來21歲生日

楊關銘是1984年我國首次南極考察隊伍中最年輕也是最晚退休的一位。1964年他出生於浙江諸暨,15歲時考上廈門大學海洋系,本科畢業工作沒多久,20歲時便加入南大洋考察隊前往南極。之後,他一直留在自然資源部第二海洋研究所(簡稱「海洋二所」)工作,直到今年3月正式退休。

1984年11月20日,由老中青三代科研人員組成的中國首次南極考察隊乘坐「向陽紅10號」遠洋科考船從上海出發,開始遠征南極。「當時覺得南極就是路途遠一點,並不知道會遇到這麼大的危險。」儘管有多次出海經歷,但1985年1月26日,在南大洋,楊關銘遭遇了終生難忘的風暴襲擊。「向陽紅10號」船陷在狂風大浪之中,整整9個小時無法擺脫。

楊關銘在長城站前合影。 圖據潮新聞客戶端

「那時候我們主要通過接收美國衛星雲圖來預測氣象,但它每天只有兩次,接收不到就無法知道可能生成的氣旋。我記得剛進入南極圈的那天,我們就遇到了10級以上的大風,衛星雲圖沒有接收到,果真陷入了一個颶風圈內,浪高大概有十二三米。」楊關銘說,「真的是在『鬼門關』走了一遭。」

「我們當時坐在主甲板下面一層裡面,看到舷窗外一會兒是海、一會兒是天,風浪使鋼板摩擦發出刺耳的聲音。」楊關銘說,彼時的他無法端坐,卻也不再暈船,不再與同伴交流,神經變得高度緊繃,「當時我們已經把自己的性命置之度外了,只是覺得中國人第一次去南極考察,如果搞砸了那真是太遺憾了,將辜負黨和人民的重託。」

楊關銘說,風浪里「向陽紅10號」科考船尾部的停機坪在正常情況下離水面有10米高,但在風浪里就一會兒栽進海里,一會兒又翹至半空,船艉推進器的螺旋槳當時經歷了9次空轉「飛車」,這樣很容易把電機燒壞,非常危險。

楊關銘說,儘管當時是南極的夏天,但晝夜溫差很大,最低溫度仍在零下十幾攝氏度,在調查作業時經常與零度的海水打交道,他因為個子高、腳大,沒有合適鞋碼的南極靴,當時只好將就著穿兩雙襪子保暖,外面再套一雙普通的雨鞋防水,「雙腳的凍瘡破了又生、生了又破,又痛又癢。」即便如此,楊關銘依舊堅守在自己的工作崗位上。

1985年2月24日,在南極大陸上,楊關銘迎來了自己的21周歲生日。在前輩們為自己慶生時,他內心只有一個願望:「活著回去」。至於剩下的細節,早已在緊張的情緒中記不太清了。

新聞縱深

中國極地科考大事記

1984年10月8日

中國首次南極洲考察隊成立,全隊54名隊員,主要任務是:建立中國第一個南極科學考察基地——中國南極長城站和陸上的科學考察。隊長郭琨,副隊長董兆干、張青松。

1984年11月20日

中國首次南極洲考察隊、南大洋考察隊乘坐「向陽紅10號」船和「J121」船,於上午10時從上海國家海洋局東海分局碼頭起航,中國邁出了遠征南極的第一步。

1985年2月14日

中國南極長城站勝利建成!

1985年4月10日

上午12時,中國首次南極考察隊兩船勝利返回上海。

1989年2月

中國南極中山站建成。經過不間斷的擴建和功能完善,中山站現已成為中國規模最大的南極考察基地,建築面積達7400平方米,有各種建築18座,包括辦公棟、宿舍棟、氣象棟、科研棟、打電棟、車庫等,建有雪冰實驗室和極區空間實驗室。中山站不僅是我國南極考察的支持站點,也成為我國開展南極內陸考察的大本營。

2004年7月

中國北極黃河站建成。

黃河站位於挪威斯匹次卑爾根群島的新奧爾松,是中國依據《斯瓦爾巴條約》1925年締約國地位而建立的首個北極科考站。

中國北極黃河站是中國繼南極長城站、中山站兩站後的第三座極地科考站,中國也成為第8個在挪威的斯匹次卑爾根群島建立北極科考站的國家。北極黃河站擁有全球極地科考中規模最大的空間物理觀測點。

2009年1月

中國南極崑崙站建成。

崑崙站位於南極內陸冰蓋的最高點冰穹A地區,海拔4087米,是中國在南極建立的第一個內陸科學考察站,崑崙站的建立標誌著中國成功躋身國際極地考察的「第一方陣」。崑崙站的建設過程非常艱難,位於「人類不可到達的生命禁區」,冬季氣溫可以低至零下90攝氏度,設備在此運行需要面對低溫、霜雪、有限能源和通信等多重挑戰4。

2014年2月

中國南極泰山站正式建成開站。

「泰山站」是繼長城站、中山站、崑崙站之後中國的第四個南極科學考察站。泰山站位於中山站與崑崙站之間的伊莉莎白公主地,距離中山站約520公里,海拔高度約2621米,是一座南極內陸考察的度夏站,年平均溫度-36.6度,可滿足20人度夏考察生活,總建築面積1000㎡,使用壽命15年,配有固定翼飛機冰雪跑道。

2024年2月

中國第五個南極考察站秦嶺站開站。

它是中國第五個南極科考站,第3個常年考察站,建築面積達到5244平方米。

秦嶺站位於南極地區岩石圈、冰凍圈、生物圈、大氣圈等典型自然地理單元集中相互作用的區域,具有重要的科研價值。可容納度夏隊員80人,越冬隊員30人,計劃用於開展大氣環境、海洋基礎環境、生物生態等多圈層、多學科的觀監測和科學研究工作。

2024年11月1日

由自然資源部組織的中國第41次南極考察隊乘著我國極地考察船「雪龍」號和「雪龍2」號,從廣州南沙碼頭出發,奔赴南極。

本次考察將歷時近7個月,預計於2025年5月返回國內。考察隊由來自國內80餘家單位的500餘人組成。

上游新聞據中國新聞周刊、潮新聞客戶端、中國自然資源報、央視新聞、央廣網等綜合