在今天,談及珠寶品牌周大福,地產品牌新世界中國等,國內幾乎家喻戶曉。而締造這一龐大商業財團的,是「香港四大家族」之一鄭裕彤家族。

1938年,日軍攻占廣州及入侵珠三角各縣,年僅13歲的鄭裕彤離開廣東順德倫教,前往澳門大成金鋪當學徒,此後一步步實現從周大福創始人的女婿,到中國「珠寶大王」,到地產大亨的傳奇人生。

鄭裕彤的傳奇經歷,一直是公眾津津樂道的話題,迄今在坊間仍流傳不同的版本和解讀。究竟他在二次大戰、戰後復員、香港經濟騰飛、中國開放改革、以至香港回歸等半個多世紀期間,是如何逐步創建起鄭氏家族的商業版圖?

2024年11月4日,由鄭氏家族成員親自委託採訪、撰寫及出版的人物傳記《鄭裕彤傳 ── 勤、誠、義的人生實踐》簡體版在廣州周大福中心舉行全國發布會。

鄭裕彤的兒子鄭家成在歡迎辭中提到,「非常榮幸能透過《鄭裕彤傳》,傳承父親的人生智慧。期望讀者從中找到生活或工作的啟發和力量。」

鄭裕彤的勤誠義人生實踐

2016年初,91歲高齡的鄭裕彤已經臥床養病。他的四位子女為紀念他,誠邀香港大學社會學博士王惠玲、香港大學歷史學博士莫健偉,以口述歷史方式寫成《鄭裕彤傳》。

兩位學者花了四年時間,與58位鄭裕彤的身邊人進行口述歷史訪談,加上大量文獻檔案、傳媒專訪、政府統計等重要資料撰寫。該書不以傳奇色彩為主調,更重視成功商人背後的人物個性,與時代磨礪下的人生軌跡。

在11月4日舉行的發布會上,鄭氏家族的多名成員出席。其子鄭家成表示,「非常榮幸能透過《鄭裕彤傳》,傳承父親的人生智慧。父親樂天豪邁、刻苦勤勞、重情重義、守信重諾,這傳記記載的不僅是鄭裕彤的一生,也記錄了香港及內地過去半世紀的發展。」

生活‧讀書‧新知三聯書店副總編輯何奎表示,這本書生動地講述了鄭裕彤是如何親手締造周大福、新世界發展等一批著名企業品牌的精彩故事,還集中呈現了鄭裕彤以「勤、誠、義」三字為核心的,雖然質樸但充滿光輝的人生理念和經營哲學,展示了他在時代的大潮中敢為天下之先、勇於中流擊水、長於經營管理的企業家精神,尤其彰顯了他在歷史的轉折年代堅定支持改革開放事業,始終堅持愛國愛港、反哺桑梓、回饋社會的家國情懷和赤子之心。

著名經濟學家姚洋教授也到場支持。他說,90年代的中國,吸引了很多海外的投資,當中最巔峰時期,來自港商的投資約占60%,而鄭裕彤先生肯定是其中最有代表性的華人企業家之一。「我們知道鄭先生非常忠誠、善良和正義。這些價值觀正是中國儒家所維護的良好價值觀。」

學者王惠玲及莫健偉表示,在完成撰寫《鄭裕彤傳》的書稿後,也反問自己,如何總結鄭裕彤的一生?「最後,我們將結論濃縮為書名的副題——勤、誠、義的人生實踐。勤,凡事親力親為;誠,做人要誠實正直、實事求是;義,對家國社會有承擔、有貢獻。這些就是鄭裕彤貫徹一生的道德實踐。」

從2萬港元20兩黃金到「珠寶大王」

根據《2023年胡潤百富榜》財富數據,鄭氏家族的財富為1300億元,排名第18名。事實上,早在2011年,鄭裕彤的身家就已飆升至千億(150億美元,約1170億港元)。這也意味著,從一名普通的學徒,到創下千億商業財團,鄭裕彤和他的家族花了大約73年。

鄭裕彤1925年於順德倫教出生,1938年,約13歲的他離鄉前往澳門大成金鋪當學徒。他後來在《周大福與我——鄭裕彤自述》中寫道,「初時,我在草堆街的大成金鋪做後生,既要抹地,也要倒痰盂。我工作十分拼博,一天工作十多小時。我在大成做 了兩三年後,調去了周大福。每天要兩人用一枝「竹升」(即竹竿),把飯餸由大成擔去大福。後來,年紀漸長,便可以坐櫃尾,幫手做生意」。

鄭裕彤的父親鄭敬詒和他的岳父周至元是莫逆之交,兩人在廣州識於微時,後同期結婚生子,因而「指腹為婚」。1943年,周裕彤與周大福創始人周至元的長女周翠英結婚。婚後,妻子留在鄉間照顧他的父母,鄭裕彤則返澳門繼續工作。一直到1949年間,夫妻二人分隔兩地,只在節日和慶典時方能團聚。

1945年12月的一天,香港戰後百業陸續恢復,時年20歲的鄭裕彤身穿唐裝衫褲、手提藤箱仔,在中環碼頭登岸,往皇后大道中148號方向走去。他的藤箱仔內有2萬港元和20兩黃金,是奉老闆兼岳父周至元之命,以周大福掌柜的身份,從澳門前來復興周大福在香港的業務。鄭裕彤此行,從此開啟周大福的發展新篇章。

1951年,香港獲發牌照的金飾店達272間,甲等金飾店23間,還有更多商人在爭取獲發牌照。鄭裕彤在對手如雲中開拓銷售9999金的先河,改變金飾業零售市場的規則。彼時他看好珠寶首飾的前景,大幅擴展周大福的鑽石業務,甚至收購南非的鑽石廠,打造綜合原料採購、首飾生產、批發出口、門市零售的業務,整合珠寶金行一條龍。

到1977年,鄭裕彤已是12個「香港億萬富豪列傳」的其中之一,獲得「珠寶大王」稱號至今。

香港兩大家族創始人為書作序

作為「香港四大家族」之一,鄭氏家族此次出版的《鄭裕彤傳》,也得到了香港兩大家族創辦人李兆基、李嘉誠為之作序。

恆基兆業地產集團創辦人李兆基作序道,「我倆相識於微時,大家年紀相若,且喜好相近,非常投契,在故鄉順德之時已經常相約一起遊玩,多年以來,不時把臂同游,稱兄道弟,無分彼此。有好些年時,更經常相約一起打高爾夫球,每星期總會打一兩次之多」。

李兆基表示,「幾十年以來,我和彤哥可謂『同撈同煲』,無論做生意,還是做慈善都會一起行動。」

長和系創辦人、李嘉誠基金會主席李嘉誠作序道,「猶記得40年前,我們相遇於一次賣地會,毗鄰而坐,我早已停投,卻見他還一直積極舉手叫價。眼見價位節節攀升,遠高於合理回報,我急按其手,低聲問他『這樣的英尺價,為什麼你還要追下去?』他低聲叫我別擔心,說有幕後大合作方想投此地建酒店,買家有長期投資打算的計劃,讓新世界負責興建以及管理。我恍然大悟,舒一口氣,替他焦急而出手相勸,原來他早有運籌用謀之遠」。

李嘉誠還寫道,有一事令他啼笑皆非:「有一天在辦公室聽聞他急病入院,我立即放下工作,趕赴養和醫院控望,豈料推門進病房,見穿上病袍的他,竟與幾位牌友興高采烈地在麻將桌上打撲克。」

李嘉誠說,鄭裕彤喜歡廣交朋友,活力充沛,不拘一格一端,他則較喜往尋平處,但兩人經年周末牌戲相逢。

「彤哥對人能默然體諒,他是著名夜神仙,我是習慣日出打高爾夫球,他知道我總得日入前離席。後與友人閒聊始悉,彤哥愛與友儕晚上繼續談天耍樂,興之所至,通宵達旦,周六下午與我共聚,於我的作息程序,實為刻意相就」。

此外,香港大學社會學榮休教授黃紹倫,馮氏集團主席馮國經,廖創興企業有限公司主席兼行政總裁廖烈智等也為該書作序。

從飲早茶、鋤大D到地產大亨

萬雅珠寶有限公司董事長、協興建築有限公司榮譽主席冼為堅在序中寫道,他和鄭裕彤於1946年結識,彼時冼為堅是大行珠寶公司的職員,大行入口鑽石,鄭裕彤去買鑽石,兩人由此相識,後來冼參股了鄭裕彤的地產投資。

鄭裕彤最早投資的地產項目是1950年興建的藍塘別墅。此後直至1960年十年間,已「牛刀小試」房地產,到跑馬地投資建高級住宅,到銅鑼灣興建商住大廈,到深水埗興建唐樓,多以合資方式投資。自從1960年代起,他開始向房地產業進發,周大福地產部的第一位員工便是周大福創辦人、鄭裕彤岳父周至元的兒子周樹堂。

從周大福投資地產起,到新世界成立,鄭裕彤與冼為堅每天都到金城茶樓飲茶談生意。彼時,冼為堅住在大坑道宏豐臺,鄭裕彤住在渣甸山,每次駕車出門,鄭裕彤一定會到冼為堅樓下接他一起去金城。景福金行的創辦人楊志雲長期在金城留一張台飲早茶,這是專門用來談生意的「茶檔」,方便接收市場消息。

「於是,楊志雲、彤哥、我、鄭家純,後來楊志雲的大公子楊秉正亦加入,十幾年來每天如是,新世界發展就是這樣傾嚇,傾嚇誕生的」。冼為堅寫道,工作以外,他們經常一起娛樂。晚上一起出席行家的喜宴;每年的魯班師傅誕,商會例必舉行賀誕宴會;在這些喜慶場合,他們最喜歡一起打麻將、十三張,後來「鋤弟」。他和彤哥做拍檔,旁邊的「啦啦隊」有何添、胡漢輝、潘錦溪等,大家夾份,贏輸都一人一份。如果有周大福的夥計在場,都一樣可以夾份,無分老闆夥計的,總之又高興又熱鬧。後來一起成立私人俱樂部,由一班喜歡打牌的行家做會員,直到鄭裕彤離開後,方漸漸解散。

在20世紀六七十年代,鄭裕彤在輾轉茶樓談生意之間,一把抓住了香港戰後房地產市場方興未艾的發展機會,投資房地產市場,並逐步築起他的地產王國,成為眾所周知的地產大亨。最終也逐步發展成今天橫跨多領域的新世界發展,覆蓋金飾、珠寶、房地產、建築到酒店及物業管理等新世界生態圈。

自1980年起深耕廣州至今

如今,在「香港四大家族」中,對內地深耕最多的企業之一,無疑是鄭氏家族。

事實上,自從1950年代,鄭裕彤家族陸續離開廣東順德後,鄭裕彤直到1977年清明節才第一次重返順德。

據《鄭裕彤傳》,彼時鄭裕彤一身筆挺西裝,在家鄉同屬順德好友李兆基,在何賢(澳門著名商人,曾任澳門中華總商會理事長,其子何厚鏵是澳門第一任行政長官)的引領下,到廣東順德大良的縣委辦公室,拜候當時的縣委書記黎子流。

據黎子流後來回憶,後續鄭裕彤告訴他,彼時兩人擔心一旦踏入內地,回不去了。何賢當時拍心口「沒事的,你們回去啦,順德是你們的家鄉嘛」。

當年黎子流宴請他們在中國旅行社吃飯,席間鄭裕彤也當場提出,「我想邀請你們的主要領導到香港參觀」。後來黎子流向時任廣東省管外貿的副省長曾定石申請,手續逐層向上級請示,足足辦了半年。到1980年,黎子流帶著倫教公社書記及其他公社書記總共10個人到香港,由順德聯誼會接待(鄭裕彤彼時是順聯會永久名譽會長),在香港逗留 11天,從此為香港企業投資內地拉開序幕。

在1980年,鄭裕彤與李嘉誠、馮景禧、胡應湘、郭得勝等五人合組財團,與廣州市的國營機構簽訂協議,在廣州市興建中國大酒店。合作形式是廣州方面提供土地、材料及勞工、港商負責建築圖則設計、酒店管理及訓練從業人員。

1983年,中國大酒店落成,由新世界發展負責酒店管理,這是鄭裕彤在內地的第一項投資。此後,鄭裕彤又於1990年與廣州市政府共簽訂了五個發展項目協議,其中三個基建工程:包括深圳惠州高速公路、北環高速公路和珠江電廠;兩個房地產項目:接手法國資金撤離後遺下的廣州二沙島低密度屋苑工程及水蔭路的福萊花園。

從1993年起,鄭裕彤家族旗下的新世界中國更在一年內共簽訂15個合約。到1995年,僅三年之間,在內地的投資項目就擴展至32個,分布在廣州深圳北京,上海,天津,大連,南京,武漢等主要城市,涉及中大型基建及安居工程、物業投資及發展、舊城改造、旅遊及百貨。

即便在鄭裕彤去世以後,鄭氏家族仍然重倉廣州。在2021年,新世界中國更將總部遷至廣州。

一代商業傳奇落幕,子孫為其立傳

《鄭裕彤傳》繁體版在鄭裕彤去世(2016年9月29日去世)四年以後首發。

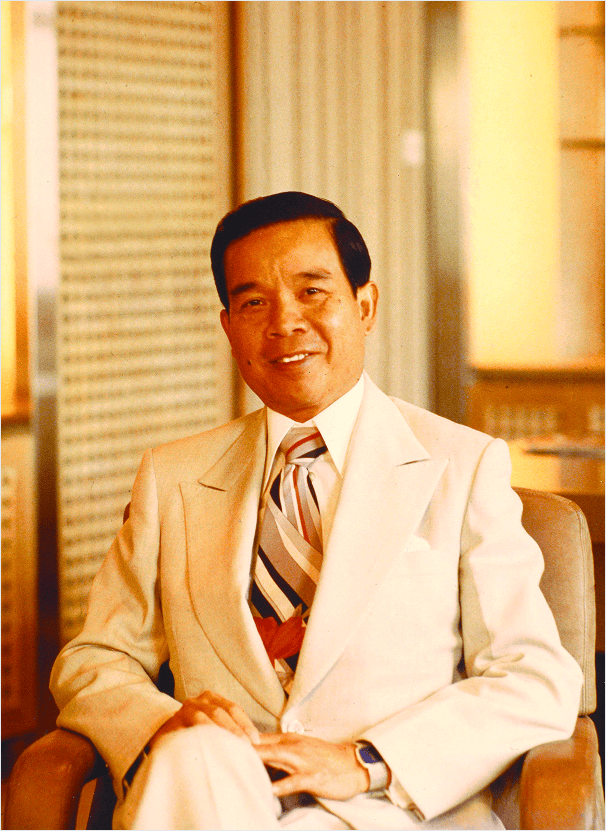

而從最新發布的簡體版可見,傳記將鄭裕彤的人生軌跡分為七大主題:家鄉倫教、與金業結緣、珠寶大王的成長路、整合珠寶行業一條龍、地產江山、鄭裕彤在中國內地、公益與教育。傳記的封面是鄭裕彤的24字處世真言:守信用、重諾言、做事勤懇,處世謹慎,飲水思源,不應見利忘義。在這本書上,公眾也看到了這位商界傳奇重情重義的一面。

鄭裕彤愛吃順德家鄉菜,尤其是傳統家常菜「老少平安」,水果愛吃榴槤等。年輕時,他與好友冼為堅「搭膊頭」一起往雪糕屋買雪糕邊行邊吃,也偶有戲弄岳丈的淘氣舉動;在周日經常讓太太煲粥炒麵以招呼員工在家談公事,為人節儉。

鄭裕彤病重時,冼為堅收到消息後,第二天大清早便趕赴養和醫院探病,鄭家安排了保鏢在門外謝絕訪客。他通知鄭家純想與鄭裕彤見面,鄭家純五分鐘便趕到病房陪伴他入內探望。「日後彤哥回家休養,我仍是少數可以與他見面的好朋友」,冼為堅深情作序。

從傳記可見,「兩家人都是好朋友,無論到內地或海外旅行,甚或出席行家或朋友的宴會,都帶上太太同行,兩位夫人都一樣是好朋友。閒時我和太太會帶孩子到鄭家大宅,讓兩家的孩子們在大宅的游泳池游水嬉戲,樂也融融」。

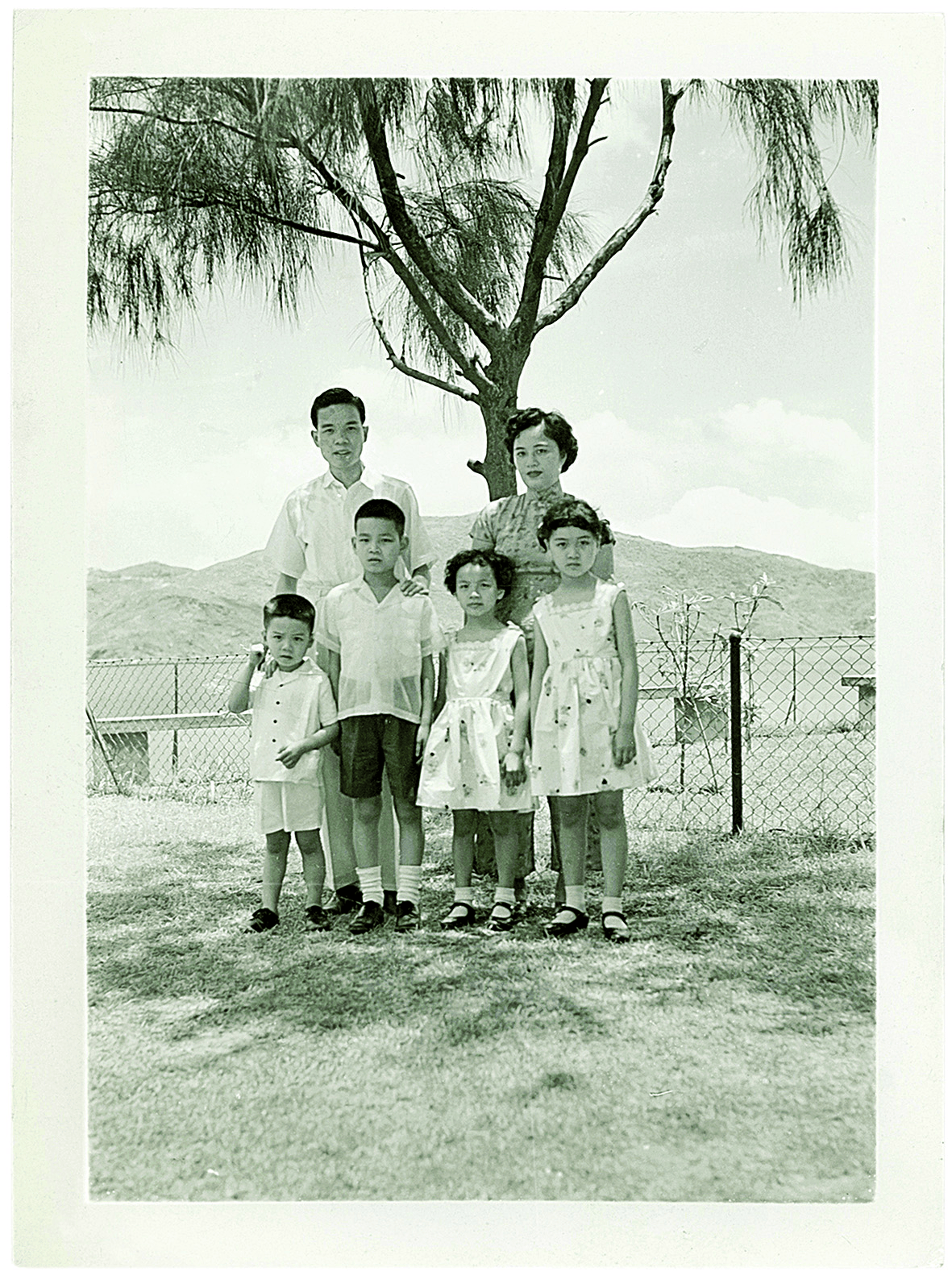

而在四個子女眼裡,鄭裕彤是一位沒有缺席過孩子成長的父親。鄭家純等四個子女在2019年的冬天寫的《給爸爸的信》中回憶,「猶記得1950年代至1960年代,當時您的事業尚在起步階段,您時刻都投入到工作中去,即使是星期天早上,您一樣穿上整齊的西裝,結上不襯色的領帶,說是要返公司上班,幾乎每周如是。即使如此,您仍然抽空安排家庭活動。令人印象最深刻的,是周末到新界郊遊樂,您總是興高采烈地駕著汽車,經過迂迴彎曲的道路,載著我們游遍元朗、沙田等地。兄弟姊妹們擠在車上,雀躍地觀看窗外的景色,有時因為回家晚了,還要在車廂里完成學校的功課。周末沒有餘暇的話,您總會找到一個空閒的晚上,帶我們去看電影,記得您喜歡看西片,也喜歡看大戲,雖然年幼的我們不懂得欣賞演出的內容,但一家人能夠外出活動,已是值得興奮的事......」。

在該信中,鄭裕彤的子女回憶兒時在餐廳拿著刀叉「呯呯唪唪」地吃西餐,每逢祖父母的生辰,定必宴請親朋,有時甚至安排劇團演出粵劇,一班堂兄弟姊妹四處追跑跳玩等美好時光。也記載了「小時候,家裡經常有親戚共住,父親記掛著初來埗的人生路不熟,必定讓他們在自家裡暫住,且安排工作使能自立謀生。記憶里,家裡總是熱熱鬧鬧的,小孩子們要睡在客廳中的帆布床上」。

透過子女的回憶,也可以看到鄭裕彤要求子女從小便要「由低做起」,負責清潔打掃、斟茶遞水、侍奉客人等勞動雜務......也讓公眾看到了一個商界傳奇人物,在對家庭教育方面的模範一面。

采寫:南都·灣財社記者 邱永芬