項英幾次三番想調走粟裕的部隊,甚至還找中央評理,結果毛澤東直接發來急電:「粟裕一兵一卒也不准動!」

項英為何如此執著要調兵?粟裕又為何堅決不從?

1940年,新四軍分為兩大部分,一支由項英、葉挺帶領,駐紮在皖南雲嶺;另一支是陳毅、粟裕率領的部隊,活動在蘇南。

抗日相持階段,蔣介石對新四軍的防備心逐漸加深,尤其是對位於皖南的軍部格外警覺。蔣介石覺得,江淮地區是自己的大本營,而新四軍在這個地盤上活躍,完全就是眼中釘。

相比於駐守在敵後、機動靈活的陳毅、粟裕部隊,項英率領的新四軍軍部則被困在蔣介石的重圍之中。蔣介石很清楚,只要時機成熟,皖南新四軍就像個瓮中之鱉,唾手可得。而項英所在的皖南地區,更是顧祝同、韓德勤等國民黨部隊的重點包圍區域。

當時,中央早已看出了皖南的險惡局勢。毛澤東、周恩來多次提醒項英:皖南不是久留之地,應該儘快向北或東轉移,與陳毅、粟裕會師。但是,項英卻執意不動,他認為皖南未來有機會成為新四軍的根據地,畢竟第三戰區將來一定抵擋不住日軍的進攻,屆時皖南必然是新四軍的天下。

既然項英不願轉移,他就打起了陳毅、粟裕部隊的主意。項英數次向粟裕調兵,要從他手裡調走新四軍一、三團,這可是粟裕在蘇南打勝仗的主力。項英的打算是加強皖南軍部力量,固守皖南的陣地。為此,他還直接上報中央,希望中央出面協調調兵一事。

對項英的要求,粟裕卻並不買帳。在粟裕看來,皖南局勢極為危險,新四軍軍部被包圍,根本沒有與國民黨周旋的主動權。相反,粟裕認為東進江南、開闢敵後戰場,才是新四軍的發展方向。

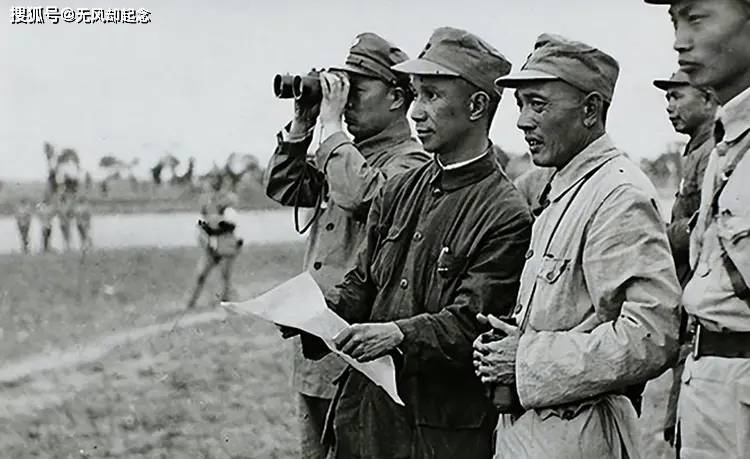

面對項英的調兵要求,粟裕找到陳毅,表達了自己的擔憂。陳毅和粟裕一拍即合,他們都清楚,皖南已是風雨飄搖,不是久留之地。

若調走主力部隊增援項英,蘇南根據地必將遭受重大損失。而且,調兵不能解決根本問題,皖南四面環敵,力量再強也無法從重圍中突圍。

於是,陳毅、粟裕聯名上報中央,向毛澤東表達了他們的看法。他們的建議是:新四軍應先放棄皖南,集中力量向蘇南、東進,甚至可以發展到沿海一帶,打開更大的局面。

面對兩份截然不同的電報,毛澤東很快做出了決斷。他清楚陳毅、粟裕的戰略眼光更為長遠,而項英的堅持則顯得固執保守。因此,毛澤東直接發電給項英:「粟裕一兵一卒也不准動!」這一句話堵死了項英調兵的念想。

毛澤東還明確告訴項英:「你們的出路在江北,雖已失去良機,但仍非力爭江北不可。」

也就是說,皖南已經錯過了最佳轉移時機,不能再拖了,必須儘快向北轉移,與江南的部隊匯合。而粟裕那邊的力量,是維持江南抗戰局面的關鍵,決不能輕易挪動。

毛澤東的電報對項英的局限有著清晰的判斷:皖南地處國民黨包圍圈內,蔣介石早已磨刀霍霍,隨時準備對新四軍動手。

而粟裕駐守的蘇南雖處敵後,卻有更大的發展空間,只要敢於深入敵後、機動靈活,就能打破當前的被動局面。

然而,項英並未完全聽從中央的指示。他依然堅守皖南,試圖通過自己的方式扭轉局面。與此同時,蔣介石正暗中調兵遣將,步步收緊對新四軍軍部的包圍。

顧祝同、韓德勤等國民黨部隊集結了5個師、一個旅,加上地方保安團,共18個團的兵力,對皖南新四軍軍部形成合圍。

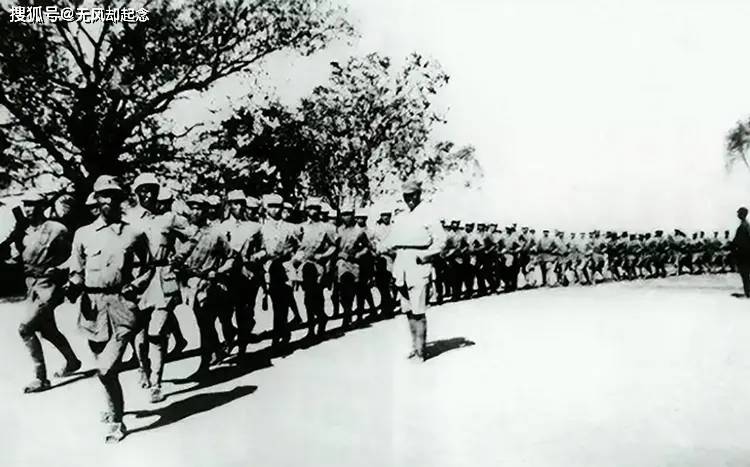

1941年1月,項英終於意識到局勢不可再拖,決定率領新四軍軍部北上。然而,當部隊行至茂林地區時,國民黨軍隊發起伏擊,8萬大軍對新四軍9000餘人實施圍剿。

皖南事變爆發,新四軍軍部遭遇毀滅性打擊,9000人中僅1000餘人突圍,項英本人也在突圍途中被叛徒殺害。葉挺在談判中被扣押,整個軍部幾乎全軍覆沒。

皖南事變成為新四軍歷史上極為悲痛的一頁,也是項英一生中揮之不去的陰影。陳毅、粟裕失去了不少曾並肩作戰的戰友,心中悲痛不已。

事後證明,粟裕當時的判斷是正確的。在毛澤東的支持下,粟裕帶領蘇南新四軍穩住陣腳,積極向敵後發展。沒有調走一兵一卒的蘇南部隊,在抗戰期間得以迅速壯大。新四軍的兵力從最初的幾萬人迅速擴展到12.5萬人,成為抗日戰爭後期我軍的一支勁旅。

粟裕不僅帶領部隊打勝仗,還大力發展根據地的經濟。他組織部隊生產,創辦被服廠、煙廠等企業,建立起自給自足的後勤系統。這讓新四軍的裝備得到了極大改善,也為後來的解放戰爭奠定了堅實的基礎。

毛澤東和中央對粟裕的戰略判斷給予了充分肯定。蘇南根據地在粟裕的經營下,成為抗戰時期中共最為重要的敵後根據地之一。粟裕用行動證明了,真正的戰場不在國民黨的包圍圈內,而是在敵後廣闊的天地中。

回頭來看,毛澤東那句「粟裕一兵一卒也不准動」的果斷指令,拯救了新四軍的一部分主力。而項英的固執則讓他錯失了多次轉移良機,最終導致了皖南事變的悲劇。