你能想像嗎?作為曾經臭名昭著的國民黨情報機構,軍統局的6位局長中,居然有3個被葬在了八寶山!

八寶山,咱們都知道,那可是埋葬革命烈士的地方,一個象徵著榮譽和革命精神的聖地。這聽著是不是很不可思議?

要講清楚這段歷史,還得從軍統局的前身說起。軍統局並不是一個獨立的新機構,而是從國民黨復興社演變而來的。

復興社成立於1930年代初期,起初是蔣介石為了加強集權統治,模仿義大利法西斯黑衫黨和德國納粹褐衫軍組織起來的一個帶有情報與軍事性質的團體。

復興社裡有一幫核心成員,被稱為「十三太保」,這些人大多是黃埔軍校的學生,其中戴笠名氣不大、資歷也較淺。

然而,戴笠憑藉自己的狡詐與心狠手辣,很快成為復興社中的核心人物。1932年,復興社成立了內部的特務機構「力行社」,戴笠正是這個特務處的處長。

到了1938年,國民政府對情報系統進行了重組,力行社的特務處被納入新成立的「軍統局」,全稱為「國民政府軍事委員會調查統計局」。雖然戴笠一直是實際上的領導者,但因為資歷不夠,他始終只能以副局長的身份主持軍統的全面工作。真正的「局長」位置由蔣介石安排的幾位資歷更老的軍官掛名。

蔣介石的安排看似奇怪,實則用心良苦。軍統的真正掌控者是戴笠,而局長的名義職位則由蔣的親信擔任。歷任軍統局局長實際上都是蔣介石的侍從室主任兼任。

這六位局長分別是錢大鈞、林蔚、張治中、賀耀組、周至柔、商震,個個背景深厚,蔣介石的用意非常明顯:讓這些人在軍統掛名,既確保了對戴笠的制約,也防止了軍統局成為戴笠一人的「私人王國」。

而真正讓人感到意外的是,這些軍統局的名義領導人中,最終有三位走上了完全不同的道路,並在新中國成立後得到了八寶山的最後歸宿。

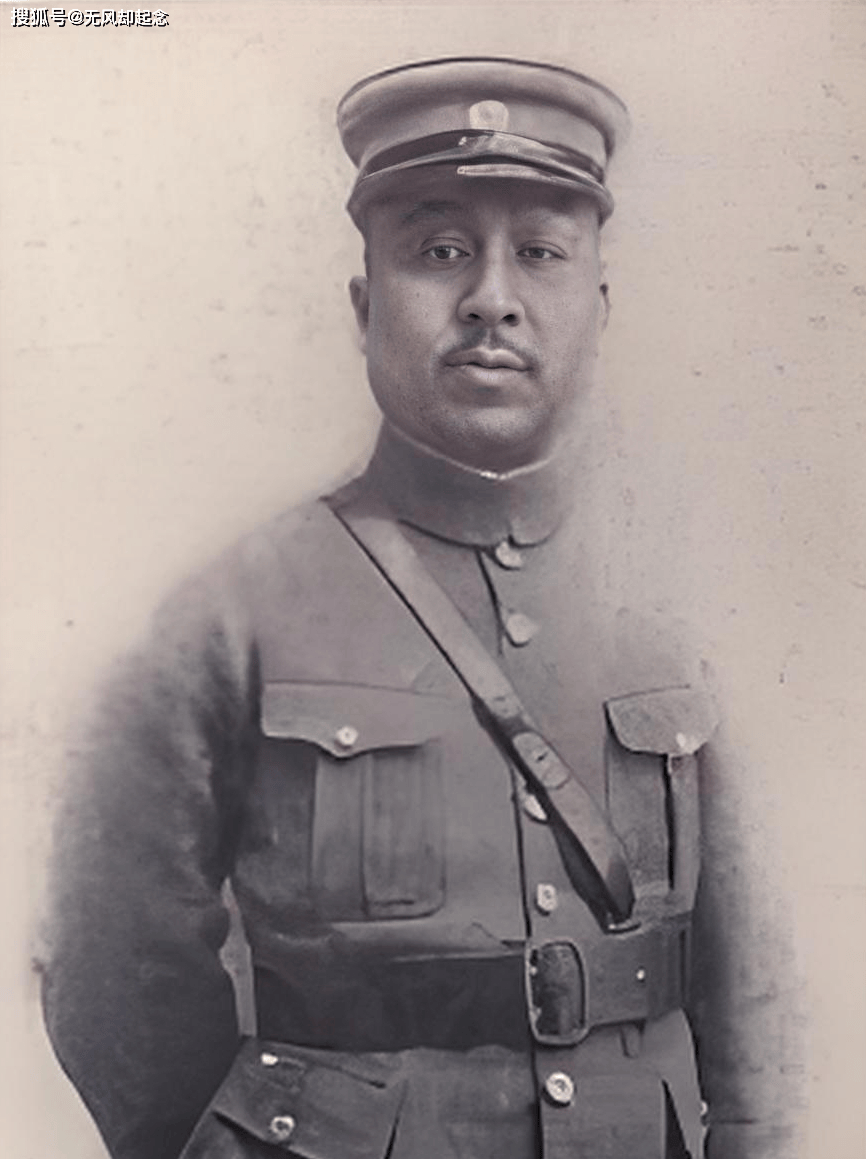

張治中是六位軍統局長中最具代表性的一位,他從1939年開始擔任軍統局長,但他的仕途遠不止於此。在擔任軍統局長的同時,他還兼任政治部部長等多個重要職務。

然而,張治中的身份卻不僅僅是個國民黨將領,更是個有著深厚愛國情懷的「國共和平使者」。

1949年,內戰進入尾聲,張治中選擇了與國民黨決裂,毅然加入了中國人民政治協商會議,並促成了新疆的和平解放。新中國成立後,他繼續擔任政協副主席等職,成為了中國政治舞台上的重要一員。1969年,張治中病逝於北京,安葬於八寶山革命公墓,他的愛國情懷得到了新中國的高度認可。

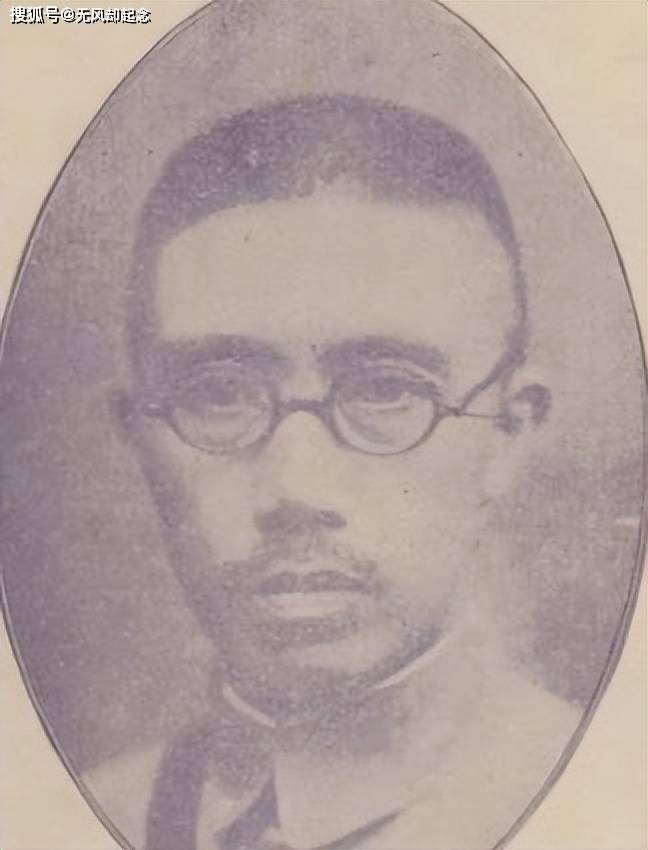

與張治中類似,賀耀組也是從國民黨陣營中脫離出來,選擇了與新中國合作。作為一名老資格的國民黨將領,賀耀組在1949年8月13日於香港宣布起義,表明了自己支持新中國的立場。起義後,他在中南軍政委員會和全國政協等多個重要職位上繼續為國家服務,最終病逝於北京,骨灰同樣安葬在了八寶山。

商震是最後一位擔任軍統局長的人,他的任期非常短暫,僅從1945年9月持續到11月。然而,商震在國民黨中的地位並不低。抗戰勝利後,他曾被派往日本,出任中國駐日軍事代表團團長。

商震的政治態度在內戰後逐漸轉變,1970年代,已經定居日本的商震兩次回國訪問,受到了中國政府的熱情接待。1978年商震病逝於東京,但他最終選擇了把自己的骨灰帶回祖國,安葬在八寶山。

這三位國民黨的前軍統局長為何最終會葬入八寶山?其實,他們的選擇並不是偶然。

縱觀軍統局的歷史,雖然曾經風光一時,但隨著蔣介石的敗退,軍統也最終解體。

正如那句古話所說:「得道者多助,失道者寡助。」張治中、賀耀組和商震,憑藉他們對國家的忠誠和對新中國的貢獻,最終得到了八寶山的安息。而那些始終與人民為敵、堅持錯誤路線的人,卻只能被歷史所遺棄。

歷史告訴我們,真正的英雄不是站在權力巔峰的人,而是那些在大是大非面前,能夠做出正確選擇的人。