「

「造神」是為了吸引大眾目光,「毀神」也是如此。一個「神」的過氣意味著另一個「神」的誕生,這也決定了「造神」的結果必然是「毀神」。

」

作者 | 王厚明

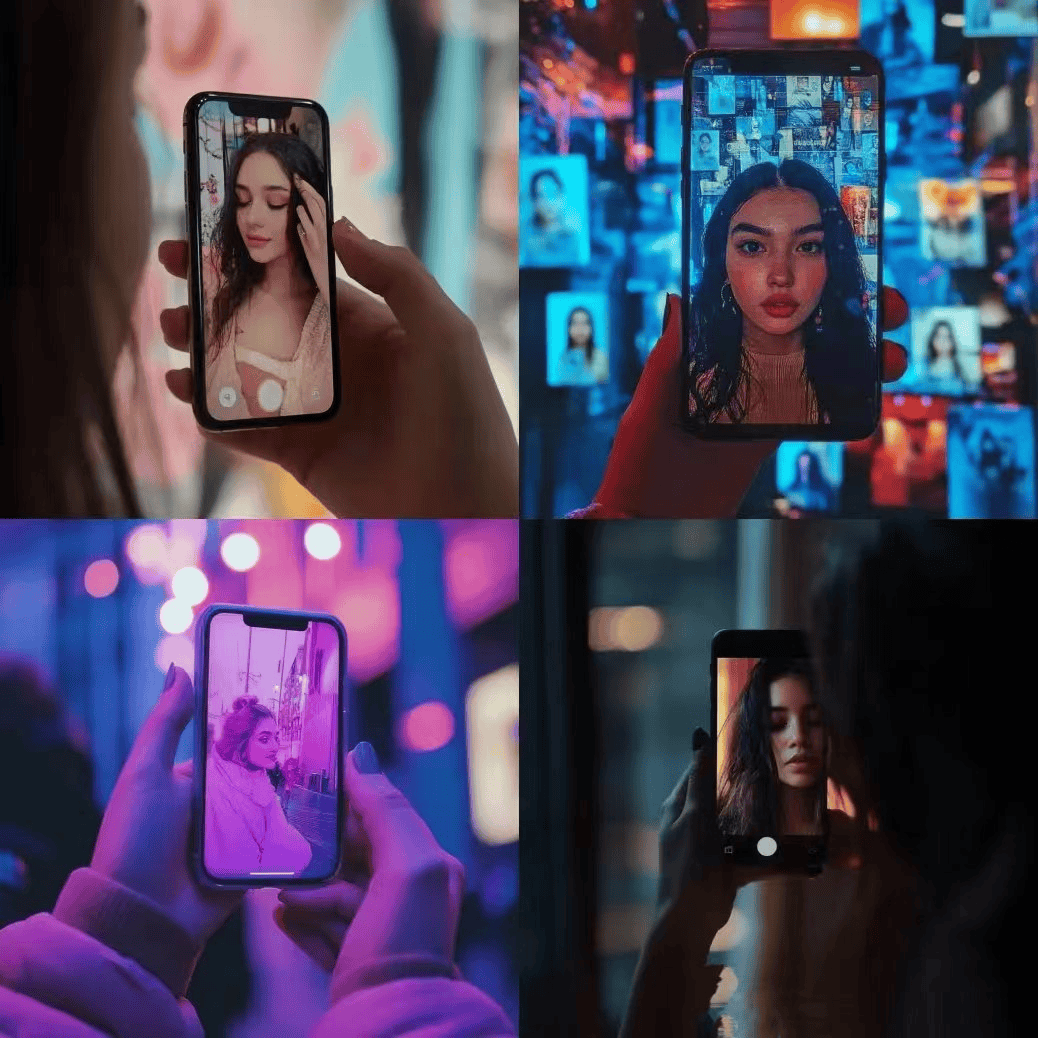

題圖 | 網際網路「造神」

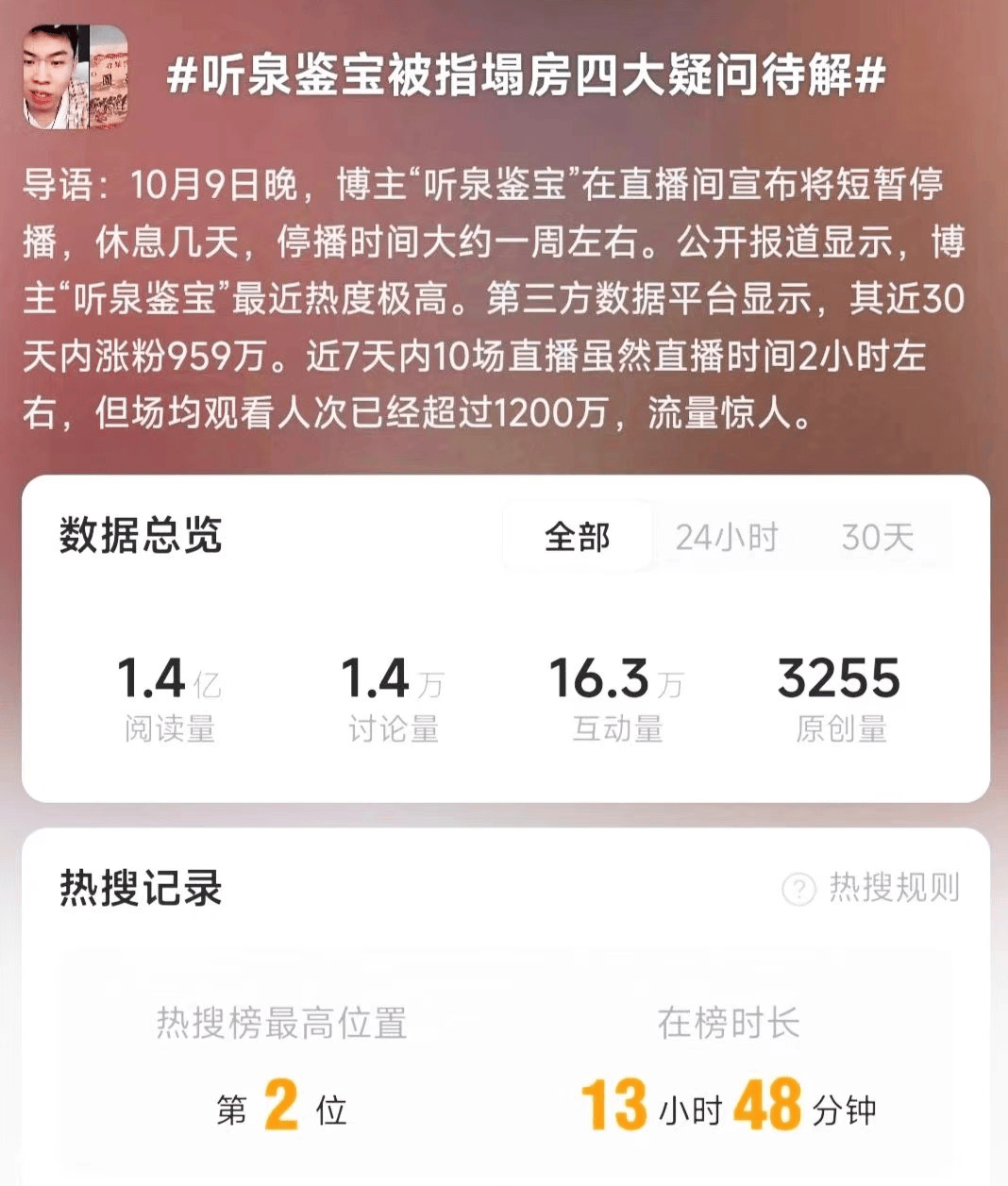

最近,繼「東北雨姐」農村實誠大姐的人設崩塌後,抖音千萬級粉絲博主「聽泉鑒寶」也走上了風口浪尖。在一片學歷造假質疑聲中,「聽泉鑒寶」宣布暫停直播,引發廣泛關注。

「聽泉鑒寶」到底有多火?數據顯示,這位以詼諧風格鑑定古董的博主,近30天內漲粉959萬,近7天內10場直播場均觀看人次超過1200萬次。

但就是這樣一位風頭正勁的當紅主播,似乎也沒能逃脫網際網路「造神」與「毀神」的終極輪迴。由網友催紅,又被網友迅速拉下馬,這不禁令人深思: 這場網際網路「造神」與「毀神」運動,究竟意欲何為?

「聽泉鑒寶」事件登上微博熱搜。

「聽泉鑒寶」憑藉優秀的拋梗能力和精彩的節目效果,讓直播間充滿了戲劇性,網友戲稱看他的直播能「把嘴笑歪」。

在這裡觀眾可以看到盜墓者在盜墓現場打著手電筒看貨的,三星堆風格造型的青銅器說是祖上傳下來的,出租屋裡的石頭樹枝經過一通分析後變成鬼屋鎮邪之物的……正是這種鬼畜般的節目效果,讓網友欲罷不能。

火速走紅後,「聽泉鑒寶」被粉絲貼上「國家級鑑定師」「畢業於北京大學考古文博學院」「古錢幣鑑定速度最快記錄保持者」等標籤,還有粉絲評價其是「年輕的鑒寶天才」。

不過流量的反噬說來就來。很快,「聽泉鑒寶」被爆出學歷造假。有網友質疑其北京大學畢業的身份,對其直播間多個連麥的內容真實性也提出質疑,認為是劇本擺拍。

面對網上的漫天質疑,「聽泉鑒寶」本人回應稱:「網際網路身份是網友給的,希望大家不要再神話我了」,他還強調自己從未聲稱擁有過國家級鑑定師等頭銜或參與過央視鑒寶欄目。

質疑中也有聲音指出,網絡環境普遍存在「造神—毀神」現象,即人們傾向於將某個個體抬升至極高的地位後再無情打壓。

其實在網際網路世界,一夜封神、又一夜跌下神壇的現象早已司空見慣。無論是帥氣的藏族少年丁真還是曾經的網紅主播「瘋狂的小楊哥」,以及此前的辛吉飛、冬泳怪鴿、於文亮、薇婭等,這些讓人追捧一時的網紅無一不經歷過「造神」之後被「毀神」的經歷。

有人說,中國網際網路三十年發展史,也是一部從「造神」到「毀神」的網紅興衰史。 伴隨著網際網路和資本的「造神」運動,大大小小的網紅如過江之鯽,或一夜爆火,或一日茶涼。

正如波普藝術大師安迪·沃霍爾預言的那樣:「每個人都可能在15分鐘內出名」「每個人都能出名15分鐘」,加起來耗時半個小時,被眾人捧上神壇後的他們紛紛面臨跌落神壇的命運。

「聽泉鑒寶」直播間。

林花謝了春紅,太匆匆。一代又一代網紅如流星划過夜空,閃亮過後轉瞬即滅。一個「聽泉鑒寶」可能很快會過氣,但還有無數個「聽泉鑒寶」會冒出來。這場各方樂此不疲的網際網路造神運動因何而起,背後又藏著怎樣的底層邏輯?

一群人的狂歡。在網紅迭起的時代,演繹著「娛樂至死」的放縱,也敲響了「集體狂歡」的節奏。網紅中類似草根勵志、苦難涅槃的情節,擊中了很多網民的柔軟心房,引發了無數共情與共鳴,助推形成「一群人的狂歡」。

不可否認,一個風口可以造就一個網紅,一首歌能夠點燃一個城市激情,一個人也可能帶火一個無名產業, 但這種狂歡更像是長江之浪,一浪拍打著一浪,很是熱鬧,但待熱度耗盡最終也只賺了一個「寂寞」,留下一地雞毛。

流量與平台的共謀。數據顯示,截至去年底,我國網絡直播用戶規模達到8.16億人,占網民整體74.7%,全民直播時代已經到來。有利益就有江湖,直播造就網紅、帶來流量,少不了網際網路平台和背後團隊的運作,以及資本的介入。平台與流量形成利益共同體,將神化的網紅視為流量富礦,想方設法攀附熱度、謀求利益。

在龐大的流量和利益面前,資本、偶像、粉絲以及整個產業鏈環環相扣,網際網路平台需要應時應利的網紅出現,去博人眼球、製造話題,以此收割一茬茬的信徒。對資本布局方來說,「聽泉鑒寶」只是營銷新時代的一個廣告位。在網絡時代,流量是懸掛在這些網紅頭頂上的達摩克里斯之劍,大潮過後,被替代是被寫好的宿命。

「造神」的結果是「毀神」。當更多的平台和經營團隊開始其「造神計劃」,將網紅打造成貼上各種標籤的「神」,熱衷於編造、傳播一些神化的故事,呈現一種無所不能的完美。於是,在資本與粉絲的層層包裝、粉飾下,網紅戴上無數層人設面具,徹底成了「神」的扮演者。

然而這種看似無暇的人設,哪裡經得起的聚光燈下360度的審視,一旦品牌形象人格化,被粉絲投射過多的感情,就有人設崩塌的危險。當網紅完美的人設被揭穿,從萬人稱頌到千夫所指不過是一瞬間的事,於是「神壇」也就成了「祭壇」。

真實的邏輯是,「造神」是為了吸引大眾目光,「毀神」同樣如此。 製造一些熱點話題,把人們引向消費,一個「神」的過氣意味著另一個「神」的誕生,這也決定了「造神」的結果必然是「毀神」。

網際網路「造神」現象。

在浮躁的網絡空間,人們造出來的「神」越多,越證明信仰的迷茫和對虛幻的沉迷。各種網紅作秀是網絡時代商業的產物,如放任其泛濫,只會造成網絡資源的浪費,導致網絡生態畸形生長,壓縮公共輿論空間,異化網民的理性思維和人格養成。

心理學家卡爾·榮格認為,英雄(神)是集體無意識中的一種原型,象徵著力量、勇氣和拯救。粉絲之所以熱衷「追神」,往往是因為內心深處對於理想、完美和力量的渴望。粉絲們通過支持自己的偶像,達到精神上的滿足,仿佛夠分享偶像的光環和榮耀,實現虛幻的自我價值投射。

而平台熱衷於「造神」,緣於利益的獲取,在資本和流量的股掌之間隨意拿捏。「長吏馬肥,觀者快之,乘者喜其言,馳驅不已,至於死。」這句古語,其實就是這種捧殺式「造神」的真實寫照。

其實,網上的「造神」和「毀神」,本質上是流量裹挾下集體無意識狂歡,就像一群酒徒聚在黑夜的巷子裡,前半夜拚命狂飲,後半夜醉醺醺地砸了酒瓶子,太陽出來的時候,他們也就回家了。每個網際網路的參與者,都應思考這種狂歡意義在哪裡。

我們在關注「聽泉鑒寶」們爆火的同時,也要重視流量背後的暗示,避免在喧囂中宣揚一夜爆紅導向,從而給網民輸入不良價值觀。

每一次「造神」「毀神」的鬧劇,都是資本、平台的自我揭短。 要知道,這個世界上沒有完美偶像,更沒有完美人格,網絡喧譁越沸騰,苛刻、盲目、標籤化就越甚,離真實的人性恐怕也就越遙遠。

在這個「造神」與祛魅同時進行的時代,很多時候,流量是裹著毒藥的糖果,真正靠譜和值得珍視的,還是真實和理性。

悅讀推薦

金秋,來一場鮮美「蟹」逅

火了上千年,滕王閣靠什麼

江右商幫何以重振雄風