《今日美國》是我手裡的常客,上面經常會有一些引人思考的數據。

比如以1980年為轉折點,美國每年總統大選女性投票的比例都高過男性。最多的時候(歐巴馬參選)甚至高出10個百分點。

另一組關於美國宗教信仰分布狀況的數據是:新教48%,天主教22%,無教派20%,摩門教2%,東正教1%,其他宗教6%,表示不知道的占1%。2007年以前新教占據半數以上(那年為53%)。據作者Cathy Grossman分析,早在20世紀60年代,2/3的美國家庭自稱是新教徒,而現在僅不信教者就占到了20%,而且30歲以下的年輕人里,不願將自己歸入某種宗教者占到了32%。雖然美國信教者比例較歐洲多了近一半,但是宗教信仰在生活中的作用日漸式微。

在這個國家,公開談論自己沒有信仰不再是一件讓人感到羞恥的事情。不信教者正在或已經成為美國政治生活中的重要力量。2012年大選,共和黨候選人羅姆尼所屬的摩門教只占總人口的2%,若以宗教歸屬論,他完全沒有獲勝的可能。但是他能夠與歐巴馬平分秋色說明政教分離的原則在美國已經深入人心。

關於美國人的宗教歸屬,幾年前皮尤論壇(Pew Forum)有更詳細的數據:福音派新教徒26.3%,天主教徒23.9%,主流新教徒(mainline protestants)18.1%,不信教者16.1%,傳統黑人教堂信徒6.9%,猶太教1.7%,摩門教1.7%,佛教徒0.7%,穆斯林0.6%,印度教0.4%,其他3.6%。

這些數據見證了美國倡導的宗教信仰自由,在一定程度上實現了莫爾寫在《烏托邦》里的夢想。當年,許多歐洲人尤其是清教徒正是為了逃避宗教迫害而來到這片新大陸。美國的宗教多元化始於憲法對宗教信仰自由權利的保護和各地移民的影響。美國憲法第一修正案保障信教自由,禁止政府建立國教或給予任何宗教群體以特殊待遇。

問題也隨之而來。相較於歐洲的「伊斯蘭化」,美國傳統主流人群與知識分子同樣擔心外來宗教對美國傳統的衝擊。這方面考慮得最多的也許就是塞繆爾·亨廷頓。在《文明的衝突與世界秩序的重建》一書中,亨廷頓談到如果美國同化移民的努力歸於失敗,它將會成為一個分裂的國家,並存在內部衝突和由此造成分裂的潛在可能。亨廷頓認為西方文明的價值不在於它是普遍的,而在於它是獨特的。因此,西方領導人的主要責任不是試圖按照西方的形象重塑其他文明 —— 這是西方正在衰弱的力量所不能及的 —— 而是保存、維護和復興西方文明獨一無二的特性。作為最強大的西方國家,這個責任就不可推卸地落在了美利堅合眾國的肩上。亨廷頓認為,一旦美國摒棄了美國信條和西方文明,「就意味著我們所認識的美利堅合眾國的終結。實際上這也意味著西方文明的終結」。

亨廷頓的這段話在2016年特朗普當選美國第45任總統後顯得尤其意味深長。沒有人知道特朗普最後會不會像亨廷頓所希望的那樣「把世界留給世界,讓美國屬於美國」,以維持美國的獨特性。特朗普之所以能夠上台,顯然與美國國內存在大量的亨廷頓信徒有關。如果輸出的價值觀不再是這個國家引以為豪的東西,特朗普的勝出難免讓人想起西方的沒落。2016年11月12日,《紐約時報》刊發了一篇發自柏林的文章。該文細數默克爾如何四面楚歌,身心俱疲,其標題近乎悲嘆 ——《唐納德·特朗普當選後,安格拉·默克爾成為自由西方最後的守衛者》。

美國回到自身就一定會沒落嗎?在《我們是誰? —— 美國國家特性面臨的挑戰》一書中,亨廷頓認為美國特性主要有兩種來源:一是美國信念(American Creed),即個人權利、政府統治需要被統治者的同意等基本原則;二是文化,包括語言(英語)、宗教以及自由的觀念等。亨廷頓擔心拉美裔移民的湧入、次國家認同的強化以及多元文化主義的盛行會導致盎格魯-新教文化在美國文化中核心地位的動搖。而這些外來移民中數量最大的是墨西哥裔,預計2040年他們將占美國總人口的25%。由於同化的滯後,這些移民寧願聚居在一起,拒絕接受英語和以新教為核心的美國信念。為避免美國有可能變成一個兩種文化、兩種語言的社會,亨廷頓一再強調美國要強化對盎格魯-新教文化的認同。

就觀點自由市場而言,美國媒體的上述觀點格局難免給人失衡之惑。當時我關心的是,那些反對民主黨的聲音在美國媒體里是否能夠充分表達。如果媒體鋪天蓋地表達的只是左派的觀點和事實,它會不會因為忽視其他人的聲音而暗藏危機?

而這個問題在2016年的美國大選中徹底暴露出來了。當沉醉於「政治正確」(political correctness)的左派媒體相信希拉蕊穩操勝券的時候,那些平時被他們忽視的「沉默的大多數」將選票投給了「惡棍」特朗普。如果承認觀點自由市場可以幫助人們更好地接近真理,就應該像約翰·彌爾頓所主張的那樣,讓謬誤和真理得到同等傳播。否則,不僅被壓制者的政治權利被壓制,壓制者自身也被剝奪了以錯誤換取真理的機會(約翰·穆勒)。

科技也真是神奇,幾十年前偷聽敵台是一件十分危險的事情,而現在稍微懂一點技術便可以直接關注美國總統的即時言論,甚至直接留言。

因為經常在推特上發表政見,特朗普被一些左派媒體和知識分子批評為「推特治國」。不過這並不意味著特朗普可以恣意妄為。2017年哥倫比亞大學代表7名被特朗普在推特上「拉黑」的用戶提起訴訟。一年後的5月23日,法官布赫瓦爾德裁定特朗普違憲,特朗普的推特實際是向全美公民開放的「指定的公共論壇」,特朗普以用戶的政治言論為由屏蔽原告,此舉已構成觀點歧視,違反了美國憲法第一修正案中有關言論自由的規定。

之所以有特朗普「推特治國」的現象,一方面固然是因為他不守常規,特立獨行,善用新生事物;另一方面也同他和媒體常年交惡有關。所以,在批評媒體報道失實的同時,特朗普時刻不忘把自己打扮成「fake news」(假新聞)的受害者。

在西方,媒體常被稱為「第四種權力」。特朗普與媒體交惡,尚可以被理解為媒介權力與行政權力之間的制約。同時需要看到的是,作為一種政治修辭,當特朗普頻繁使用「fake news」,也在有意無意間加重了對世界自由媒體的污名化。自由媒體固然也有人性中壞的一面,甚至包括濫用權力、操縱民意,但更有人性中光輝的一面。

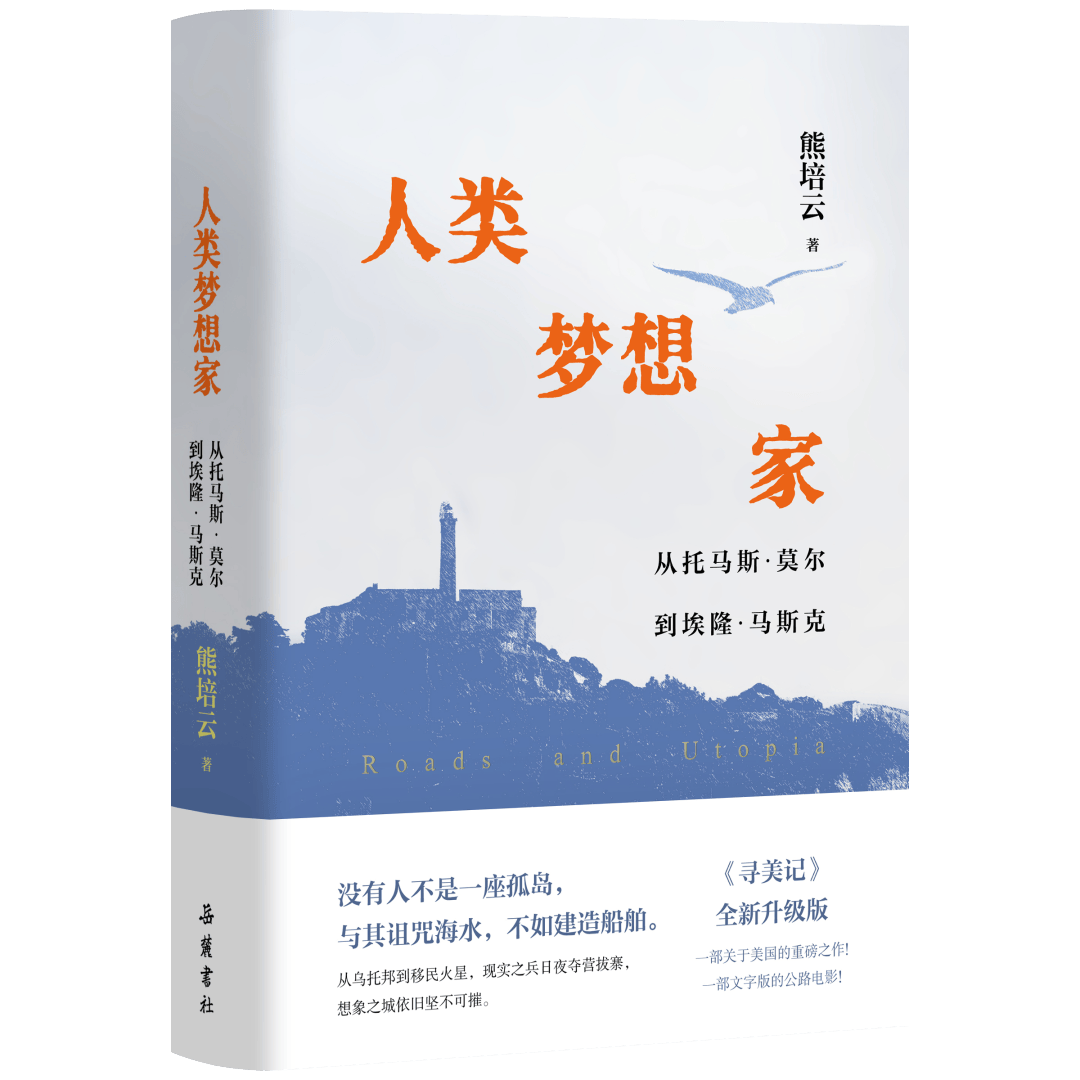

本文經嶽麓書社授權轉載自熊培雲著《人類夢想家:從托馬斯·莫爾到埃隆·馬斯克》。

作者:熊培雲,1973年生於江西永修,畢業於南開大學、巴黎大學,主修歷史學、法學、傳播學與文學。曾任《南風窗》駐歐洲記者,《新京報》首席評論員。東京大學、牛津大學訪問學者,「理想國譯叢」聯合主編。現執教於南開大學。