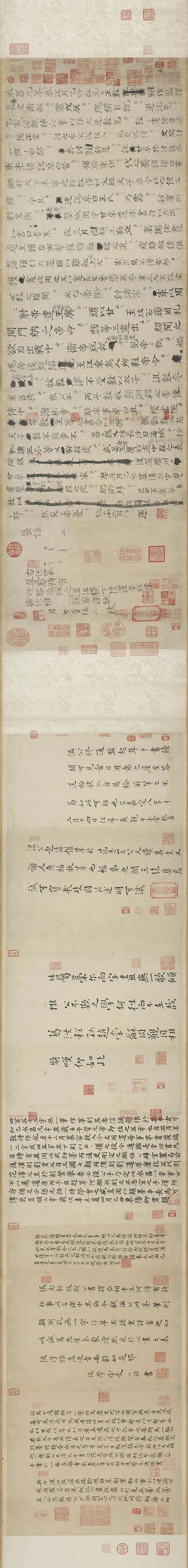

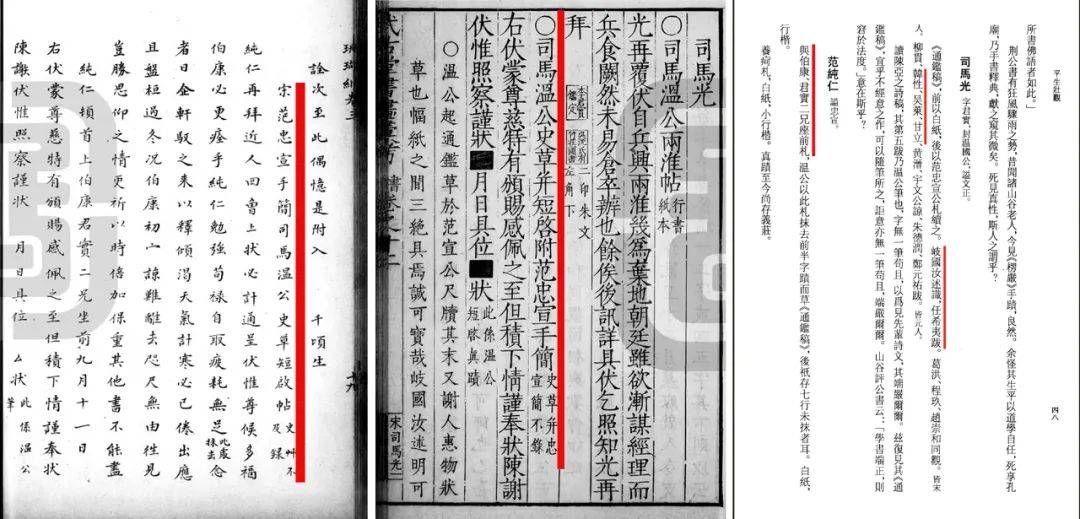

司馬光《資治通鑑》稿卷 中國國家圖書館藏

引言

《資治通鑑》乃中華第一部編年體通史,體例嚴謹,脈絡清晰,史料充實,考證稽詳。是書由司馬光主持編撰,其手稿汗牛充棟,然唯其一留存至今,現藏中國國家圖書館。國家圖書館人才濟濟,於版本研究方面著力為多,成績斐然。筆者長期浸於國家典籍博物中,耳濡目染,又因早年受教於徐邦達先生,用力於書畫鑑藏,無意間注意到現存稿卷上所鈐百餘方收藏印記幾乎都來自於歷代著名書畫收藏家,乾隆帝亦將該卷評為「上等」並收錄於著錄清內府所藏曆代書畫的《石渠寶笈》一書中,而非記錄皇室藏書的《天祿琳琅》。由是推知,此司馬光《資治通鑑》稿卷所以能流傳至今,大抵多仰賴於歷代書畫藏家的保存與愛護。以前專家們多從典籍和版本角度來考證研究,筆者遂從另一個角度,即書畫鑑藏的角度來考量,在詳究其印鑑並稽考歷代文獻的過程中確有一些驚喜的發現,如明確了幾方鈐印的歸屬,「紫雲溪翁」屬程珌,非「程玖」或「程垓」;「五公世家」屬袁忠徹,非饒介;「雲中」屬梁清標等;明確了趙汝述與趙汝謮非同一人,應是同輩宋宗室;同時將此卷最早著錄追溯至南宋末周密《雲煙過眼錄》,並推測還原了《資治通鑑》手稿卷未割裂前的情形,進而梳理出該卷的大致流傳脈絡,一定程度上再現了此卷歷經千年歷史變遷背後之人文景觀。能夠填補些許空白,解其疑惑,乃人生一樂事,遂於疫情閒暇時成此小文,願與同道一同探討。

司馬光《資治通鑑》稿卷 (局部)

現存《資治通鑑》稿卷之概況

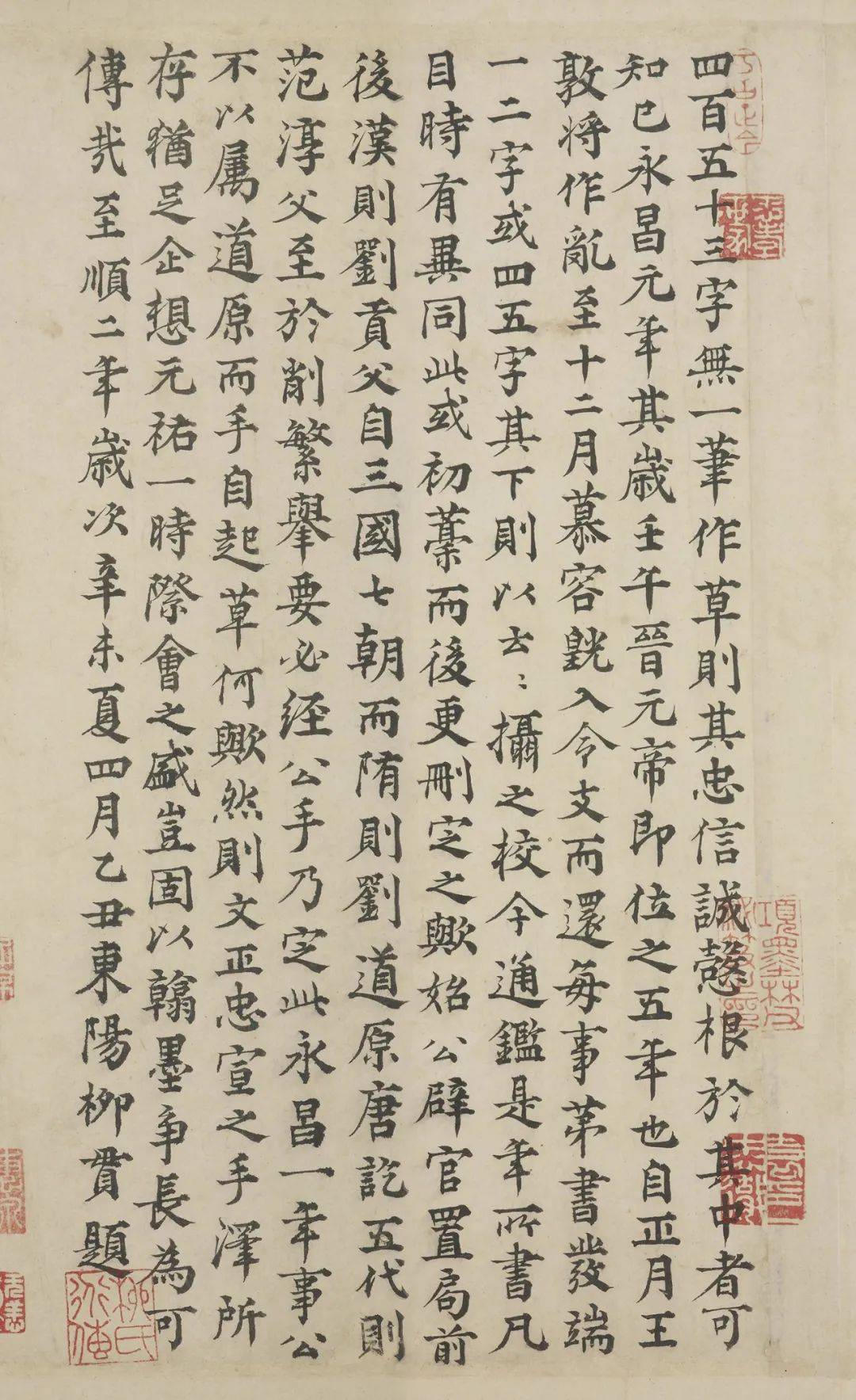

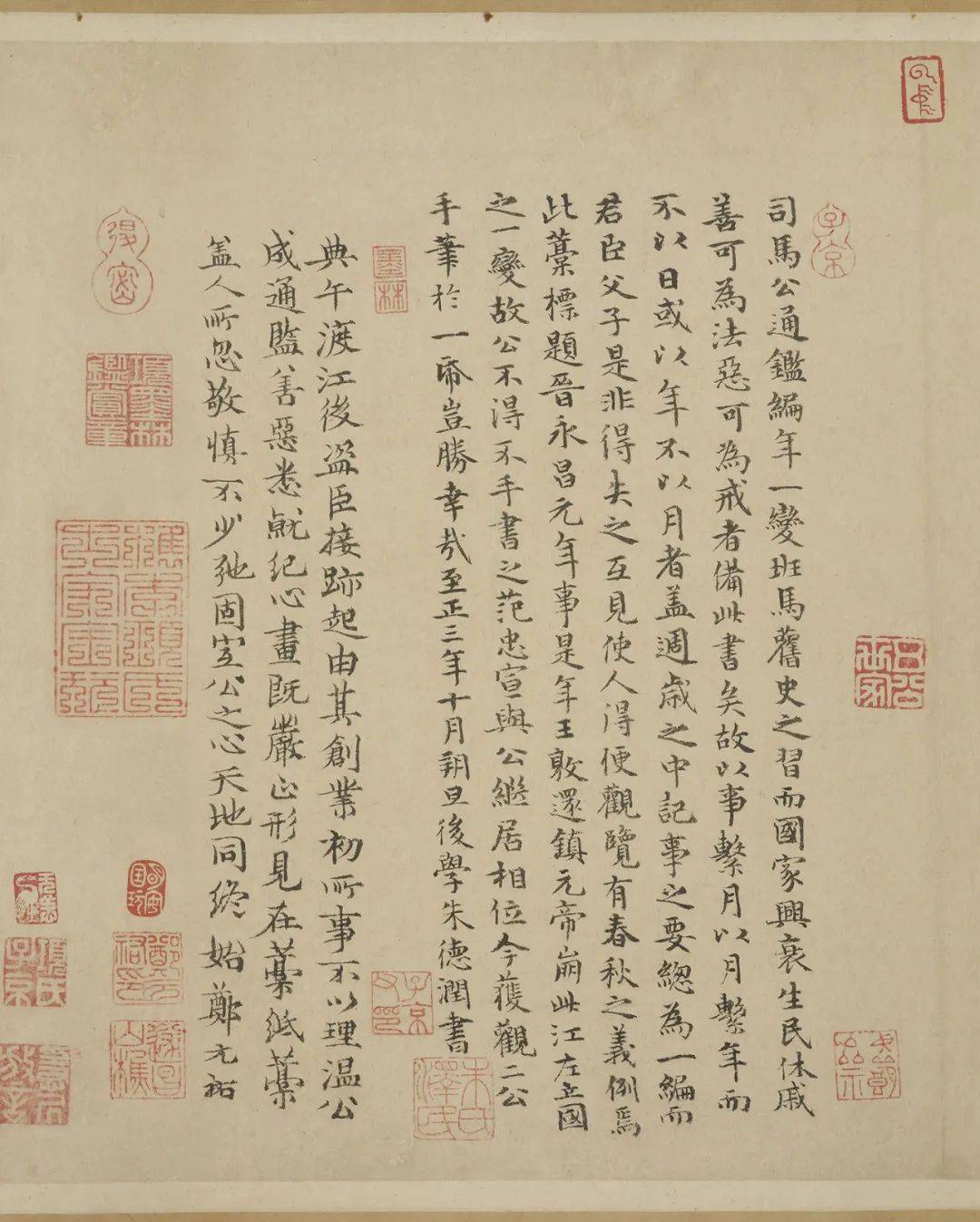

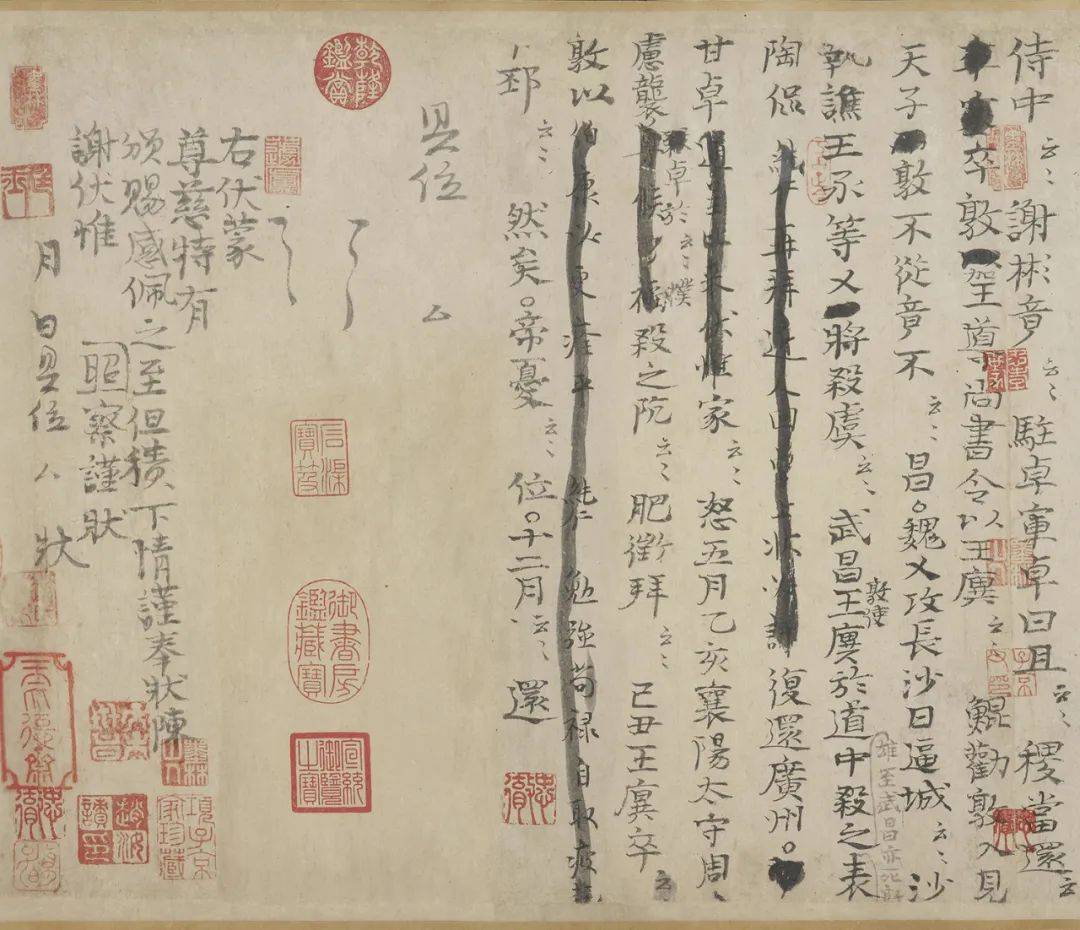

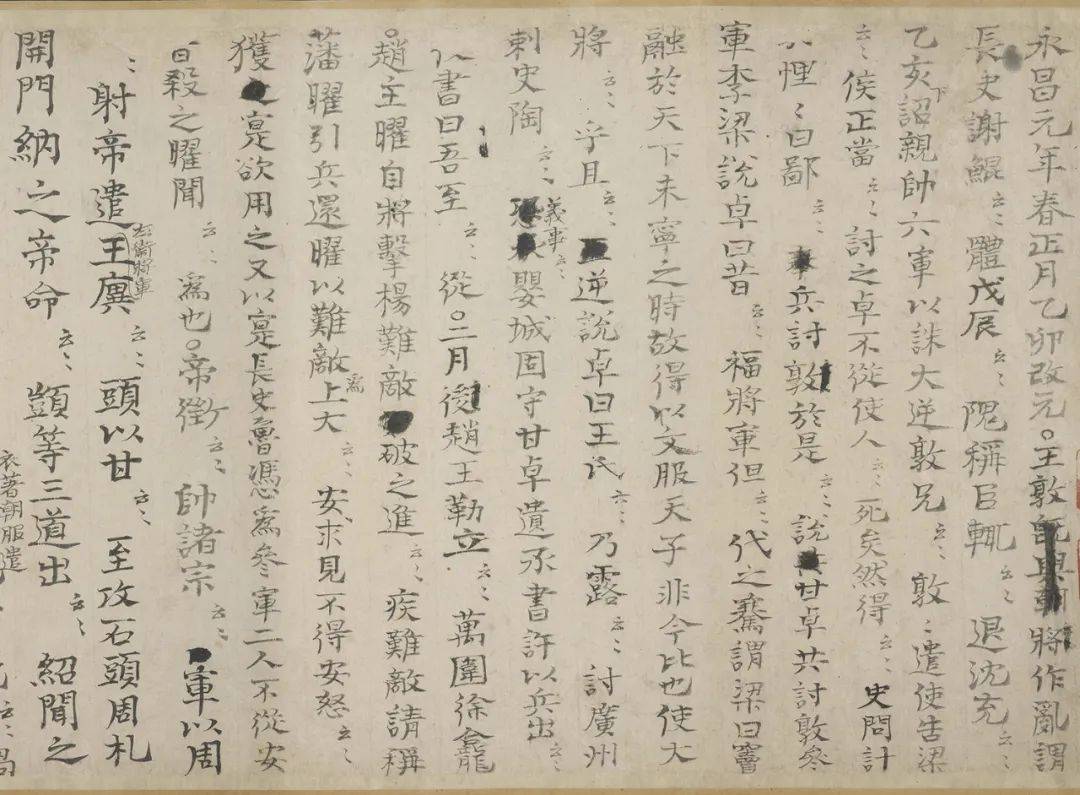

現存稿卷系司馬光(1019—1086)親筆《資治通鑑》原稿之一,長130厘米,寬33.8厘米,共29行465個字。文字乃述東晉元帝永昌元年王敦起兵謀反之歷史,每段僅書頭尾數字,中間省略,以「云云」二字代替。行文中屢有塗抹刪改,可見司馬光治學之嚴謹。

稿草由二紙連綴而成,第二紙後半有不少塗抹勾除痕跡,依稀可辨塗抹勾除者乃范仲淹之子范純仁(1027—1101)致司馬光長兄司馬旦(1006—1087)信札文字,(1) 即司馬光書通鑑稿於信札之上。此種案例十分罕見,推測司馬光編撰之時,心無旁騖,一紙用完隨手取案邊一紙,未料此乃范純仁札,然正當思如泉湧之際,無所顧忌,起草於書札之上。從中可見司馬光編撰之用心。

此卷末尾尚有一封「謝人惠物狀」,(2) 即司馬光寫給朋友的一封感謝信。雖僅數字,卻顯露出司馬光為人之正直、誠懇。

《資治通鑑》稿卷之收藏傳承與著錄

從南宋開始,《資治通鑑》稿卷進入收藏家視野。畫卷上計有鑑藏印記百餘方,其中包括袁忠徹、項元汴、梁清標等著名藏家印鑑多方,並經南宋末周密《雲煙過眼錄》、明汪砢玉《珊瑚網》、清卞永譽《式古堂書畫匯考》、顧復《平生壯觀》、《石渠寶笈》等著錄,流傳有緒。

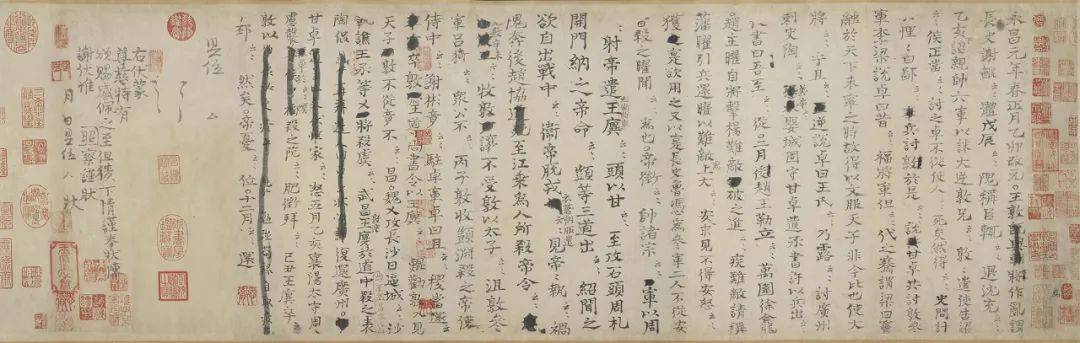

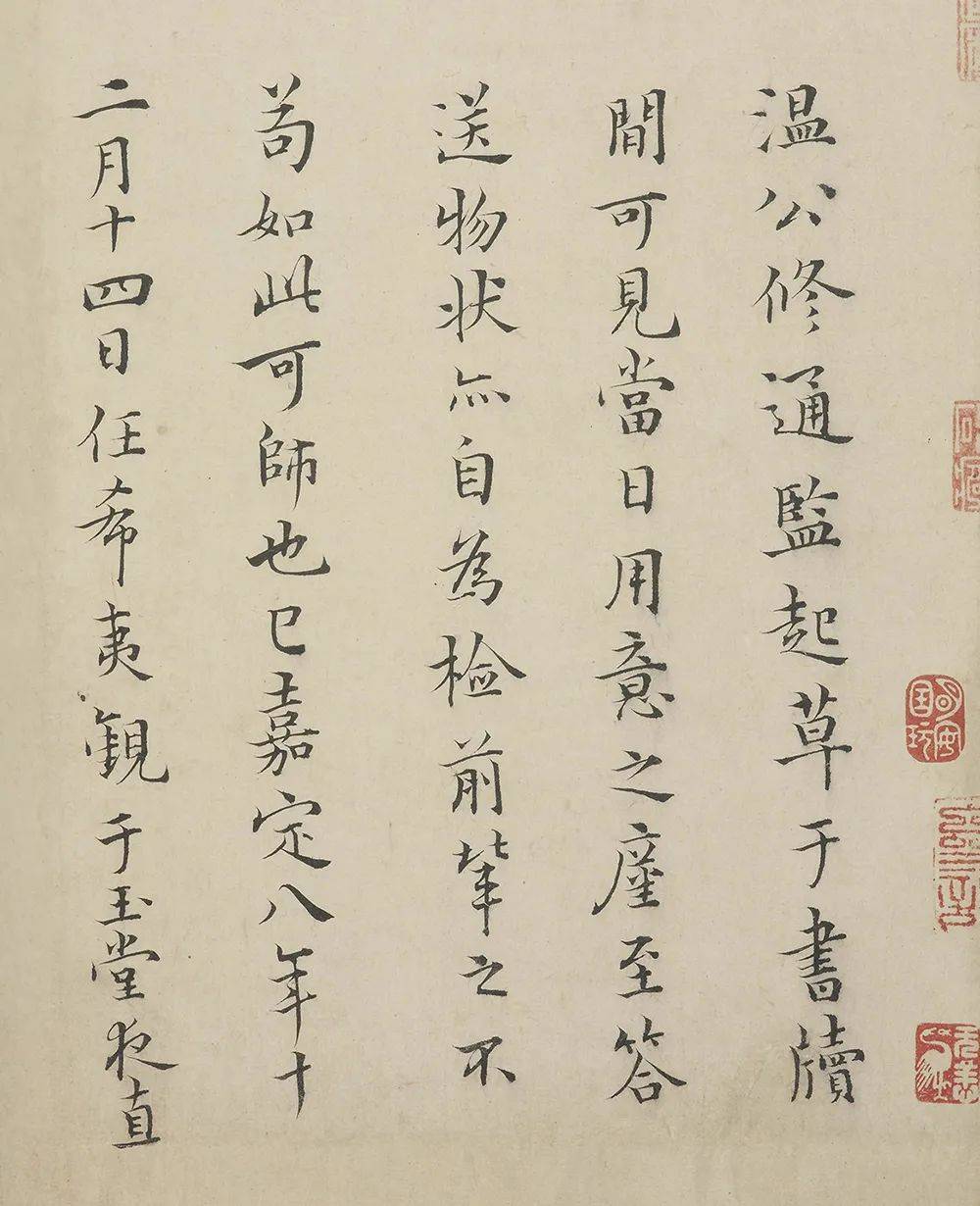

入藏南宋內府

現存稿卷後第一段題跋為南宋任希夷所作:「溫公修通鑑,起草於書牘間。可見當日用意之勤。至答送物狀亦自為檢。前輩之不茍如此,可師也已。嘉定八年(1215)十二月十四日,任希夷觀於玉堂夜直。」

司馬光《資治通鑑》稿卷(局部) 任希夷跋

任希夷(1156—?),字伯起,號斯庵,眉州眉山人。曾從朱熹學,深受器重。孝宗淳熙二年(1175)進士,歷任太子舍人、禮部尚書兼給事中、端明殿學士、參知政事等。(3)

開禧元年(1205),任希夷任職太常寺,掌管祭祀禮樂。鑒於禮儀失編的狀況,他請求編修禮書獲准,並受命收集整理資料,一一核實。故任希夷能夠較多地接觸皇家所藏圖籍。

任希夷跋文中稱觀此稿卷於「玉堂夜直」,當即其值宿禁中之時。「玉堂」乃唐宋以來翰林院之通稱。(4) 宋代始有翰林學士每夜一人輪流在學士院值宿之制度。輪值者準備皇帝隨時召對,或諮詢政務,或草擬制誥,或收發當夜外廷呈送的緊急封奏,轉呈皇帝。(5) 南宋承北宋制,不少南宋詩文中都有記錄,如南宋周必大《玉堂雜記》、南宋詩人洪咨夔《直玉堂作》等。此由可推測,該手稿卷曾入藏南宋內府,或即藏於翰林院中。(6)

而據《宋史》:「靖康之難,而宣和、館閣之儲,蕩然靡遺。高宗移蹕臨安,乃建秘書省於國史院之右,搜記遺闕,屢優獻書之賞,於是四方之藏,稍稍復出,而館閣編輯,日益以富矣。」又「至寧宗時續書目,又得一萬四千九百四十三卷。」(7) 經靖康之亂,內府庋藏盡散。南宋時,政府通過多方搜集,建立起將近六萬卷的國家藏書。由此可想見,司馬光的諸多通鑑手稿或於戰亂中遺失,僅此殘卷保留下來,南宋內府將其保藏。這也說明司馬光的手跡在當時已不多見,如王羲之書札一般,隻言片語皆為至寶。任希夷䟦中提及「起草於書牘間」當意指手稿後半部分書於范純仁致司馬光長兄司馬旦的書札之上。「至答送物狀」則指手稿結尾的感謝信。由此可知,該卷至遲於南宋嘉定八年(1215)已連綴成卷。

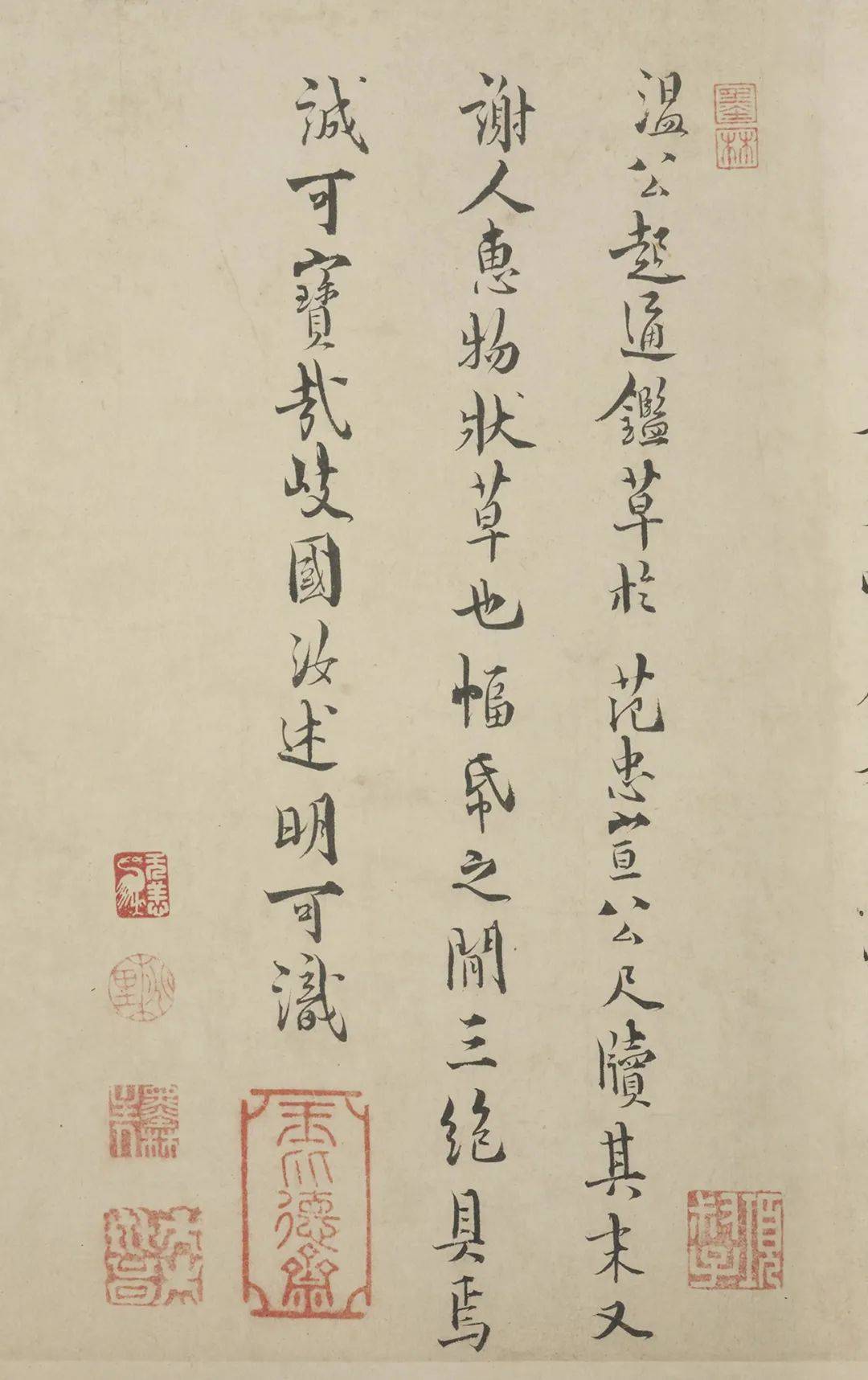

司馬光《資治通鑑》稿卷(局部) 汝述明可跋

現存稿卷後第二段題跋為汝述明可所書:「溫公起通鑑草於范忠宣米牘,其末又謝人恵物狀草也。副紙之間,三絶具焉,誠可寶哉。岐國汝述明可識。」下鈐「玉比德齋」朱文長方印。

首先,值得注意的是,《珊瑚網》、《式古堂書畫匯考》、《平生壯觀》著錄時,皆首先錄入趙汝述的題跋,次為任希夷跋。《石渠寶笈》著錄則首先錄入任希夷跋,故推測原稿在明後期重裝時,藏家或因任跋有明確年歲及地點而將其與趙跋調換順序。

汝述明可乃宋太宗八世孫趙汝述,字明可。淳熙十一年(1184)進士。歷任起居郎兼密院都承旨、兵部侍郎、邢部侍郎等。嘉定十四年(1221)遷邢部尚書,知平江府,卒於任所。(8) 趙汝述生卒年無明確記載。從其四弟趙汝適(1170—1231,字伯可)推斷,趙汝述當生於1170年前。又據《姑蘇志》,嘉定十六年(1223),知府趙汝述曾修治金兵南侵中被毀壞的蘇州城牆。(9) 而紹定元年(1228)十二月,知府已由李壽朋擔任,可推知趙汝述卒於1228年前。

汝述乃趙善待(1128—1188)子,岐王趙仲忽(10) 六世孫,故款屬「岐國」以溯祖。現存稿卷前鈐有「岐國汝述明可圖籍」朱文長方印,「謝人惠物狀」下方還鈐有「玉比德齋」朱文長方印,可知該手卷曾為趙汝述所藏。如前所述,經靖康之亂,內府庋藏盡散,南宋政府多方搜集,重建國家藏書。此稿草手稿卷或即為趙氏所進獻。如此則在進入南宋內府之前,司馬光《通鑑》稿草及「謝人惠物狀」已連綴成卷。

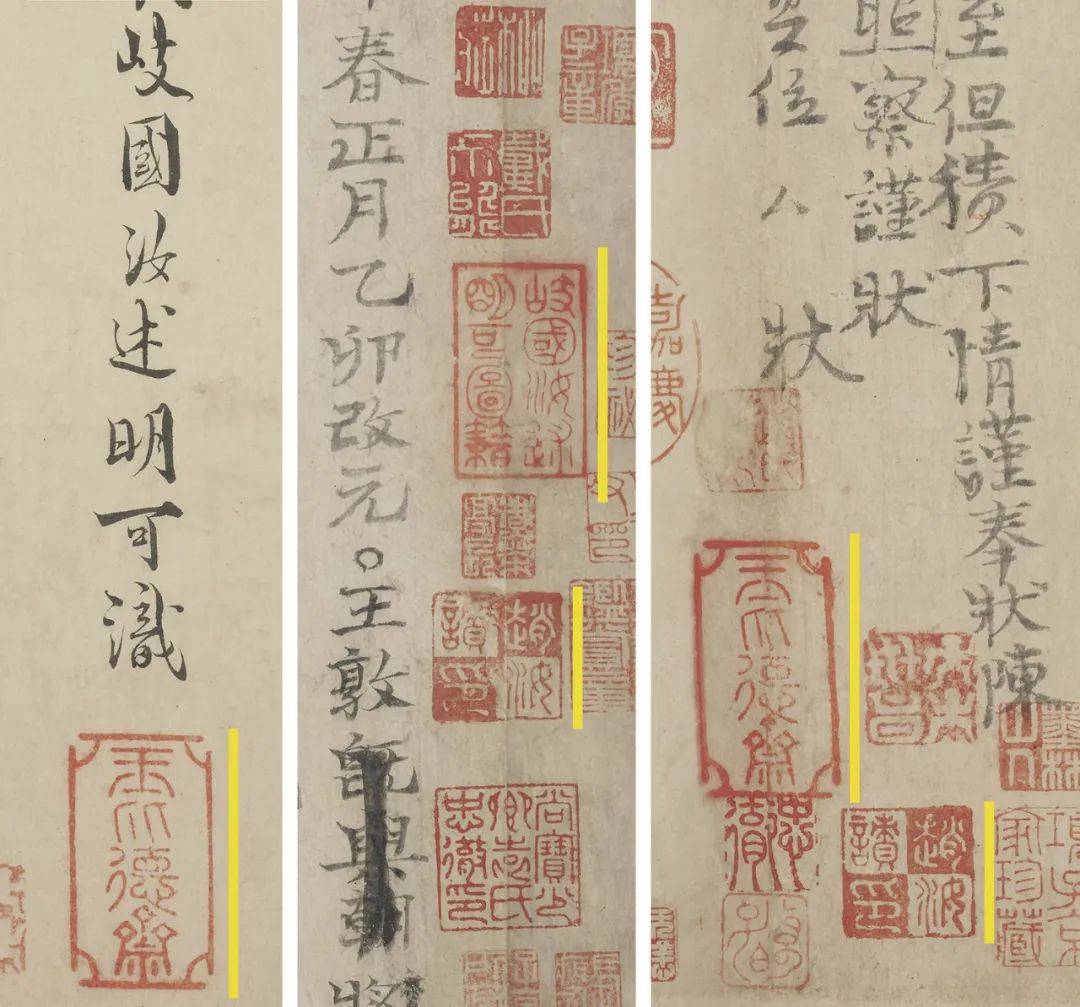

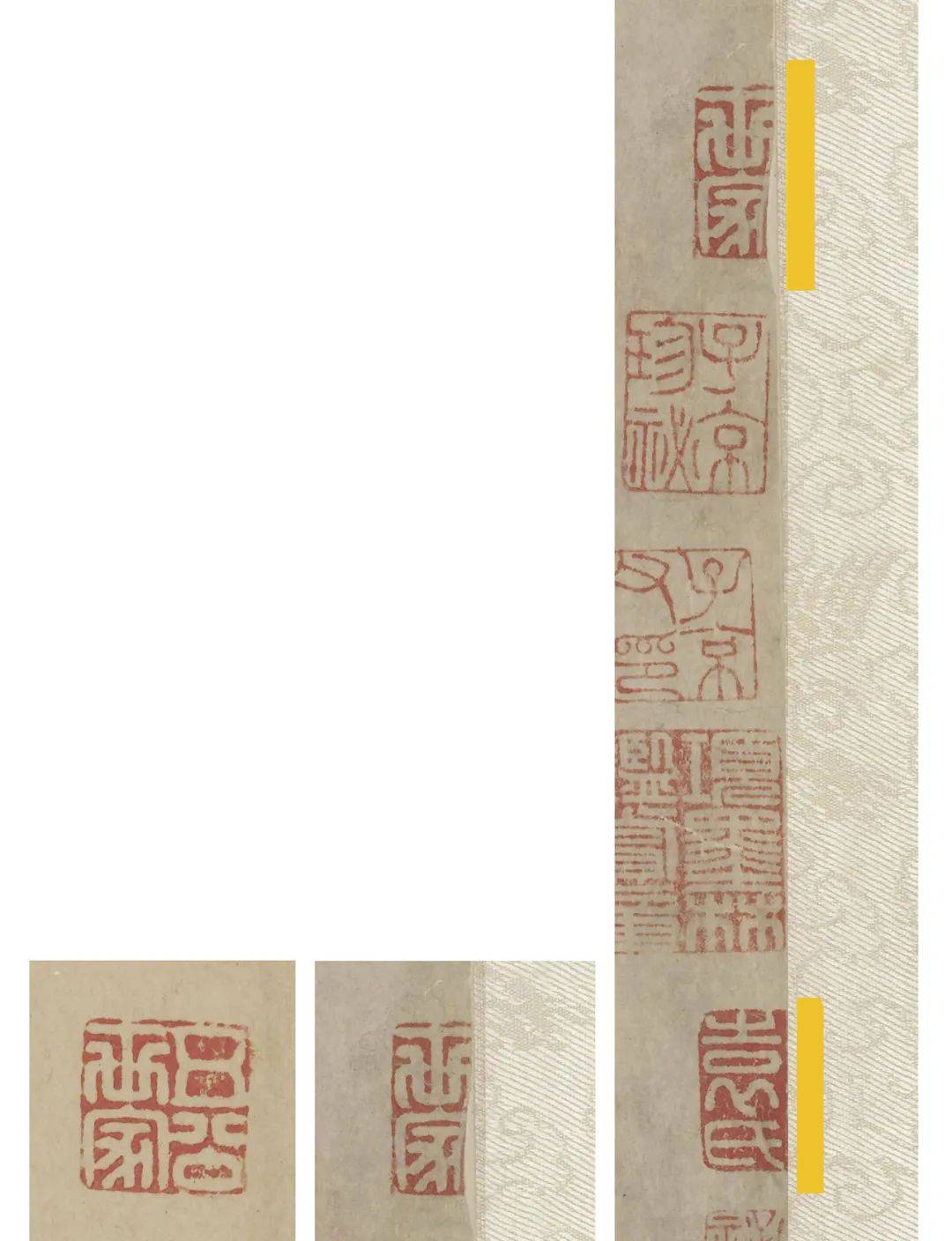

左:卷後趙汝述題跋款屬及鈐印「玉比德齋」;

中:卷前趙明可鑑藏印記「岐國汝述明可圖籍」及趙汝謮印記「趙汝謮印」;

右:卷後趙明可印記「玉比德齋」及趙汝謮印記「趙汝謮印」

現存《通鑑》稿卷前後尚各有一方「趙汝謮印」朱白文方印。或有論者以為汝述明可即趙汝謮。然兩方「趙汝謮印」印色與卷首「岐國汝述明可圖籍」朱文長方印不盡相同。且趙汝述兄弟四人(汝述、汝逵、汝遇、汝適)取名皆用「辶」。故筆者疑二者並非同一人。又據《咸淳臨安志》,趙汝謮曾擔任臨安府通判,從五品或者正六品。(11) 而趙汝述為權相史彌遠(1164—1233)所親,官至正一品,(12) 由此可知趙汝述與趙汝謮並非同一人,應是同輩宋宗室。

趙汝述、趙汝謮書與印記皆不見記載,此處可補目前關於二人書風及其別號、用印之空白。

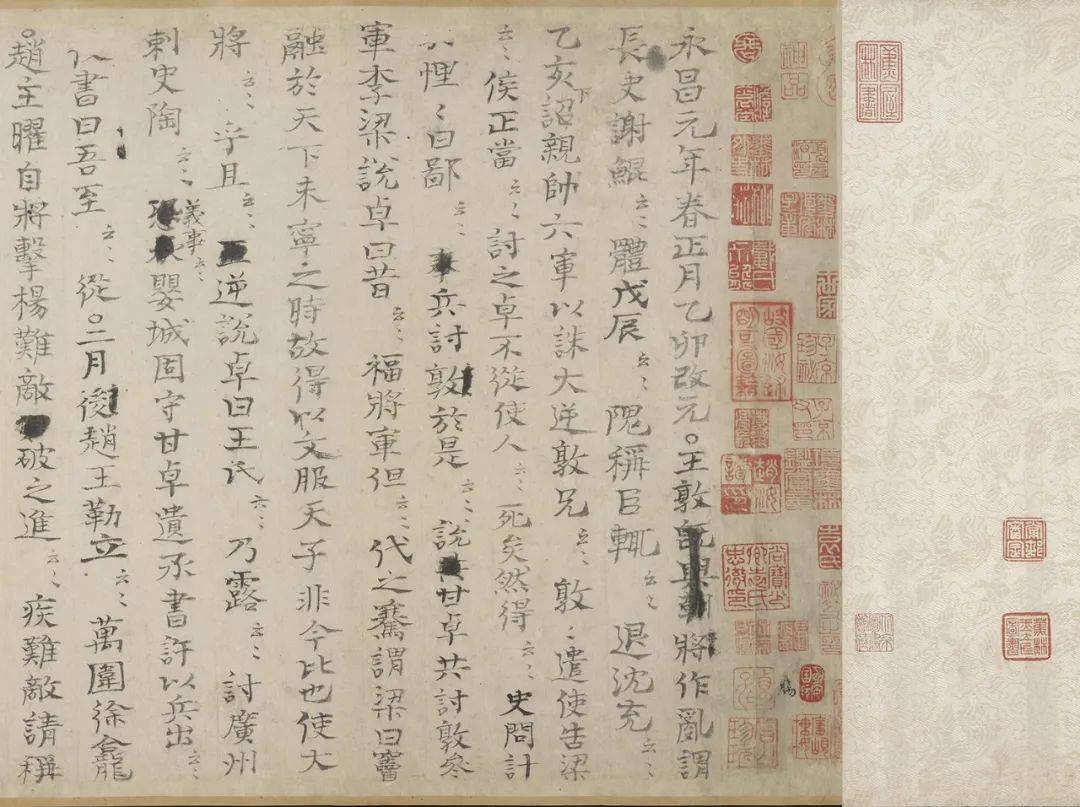

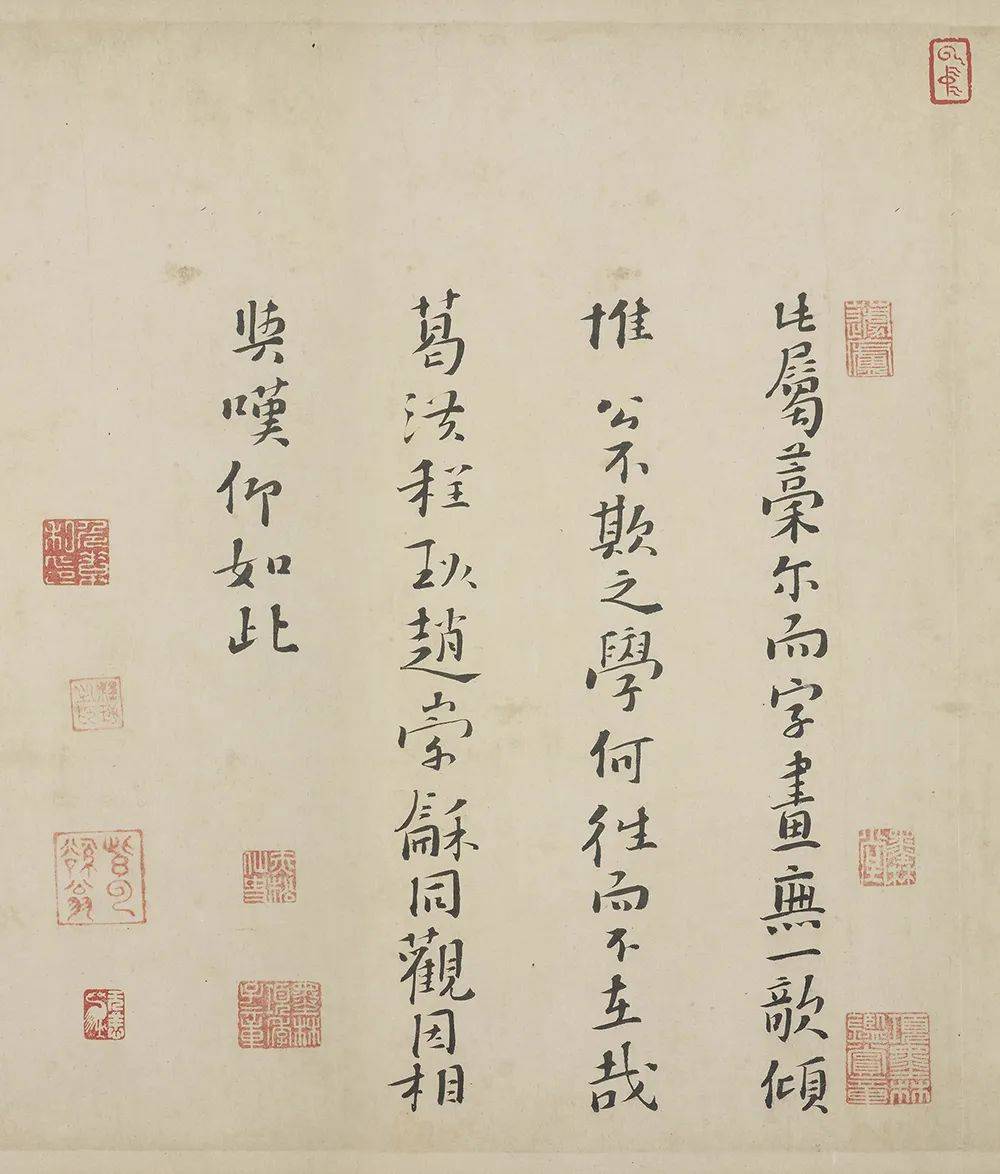

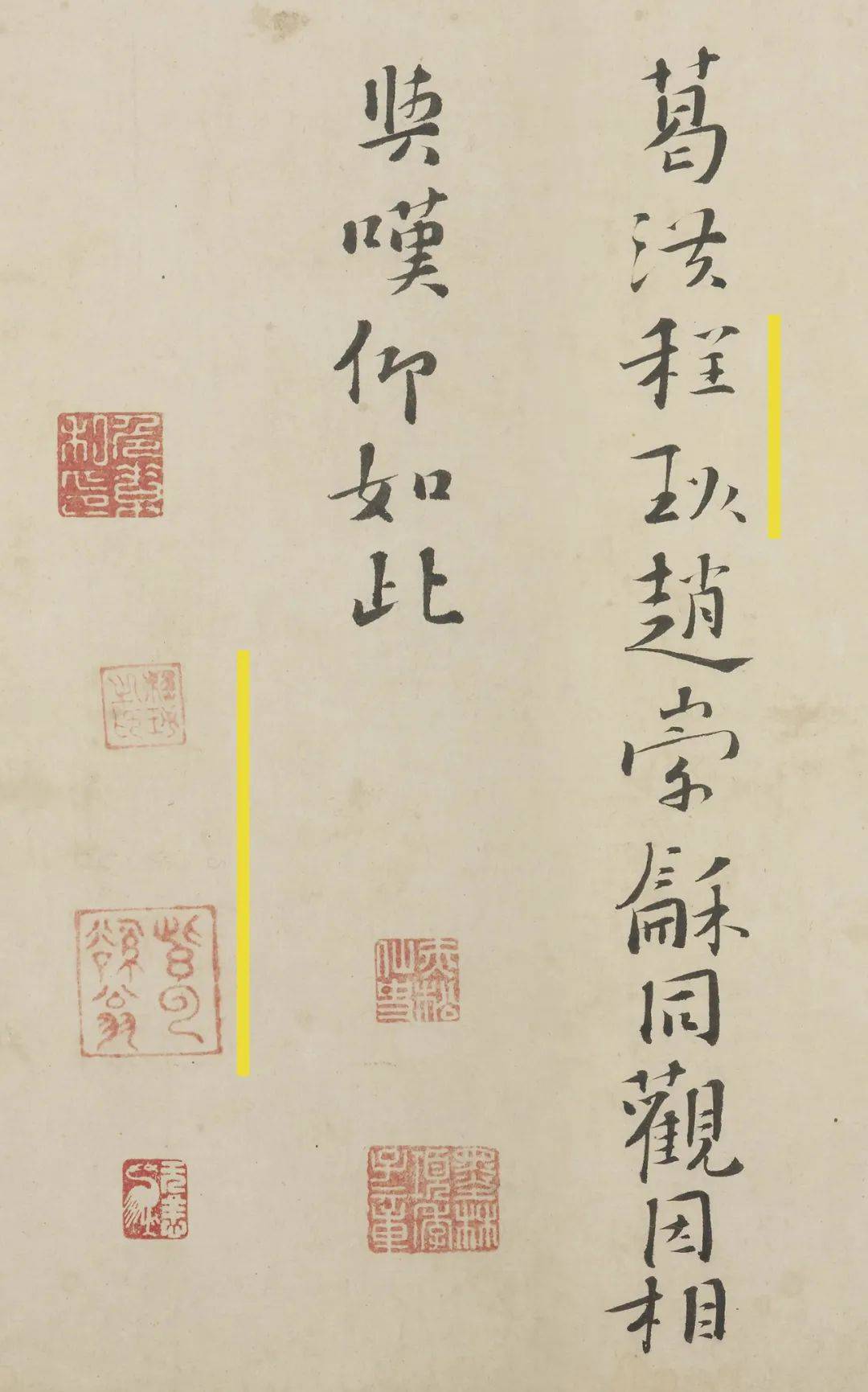

司馬光《資治通鑑》稿卷(局部) 葛洪 程珌、趙崇龢觀款

趙汝述跋後是葛洪、程珌、趙崇龢三人觀款:「此屬藳爾,而字畫無一欹傾。惟公不欺之學,何往而不在哉。葛洪、程珌、趙崇龢同觀,因相與嘆仰如此。」

葛洪(1152—1237年),字容父,號蟠室,浙江東陽人。淳熙十一年(1184)進士。歷工部尚書兼侍讀、端明殿學士、簽書樞密院事、觀文殿學士等,守本職致仕。

趙崇龢,生卒不詳,寶慶元年(1226)運副,三年(1227)除工部侍郎。(13)

程珌,由於簽名及印文頗難辨,或有釋作「程玖」、「程垓」者。(14) 查程玖無考。程垓為南宋時人(1140—?),1213年尚在,字正伯,眉山(今屬四川)人。程垓一生未仕。而葛洪、趙崇龢均為翰林,因此為程垓的可能性不大。

程珌(1164—1242)為南宋重臣,連任光宗、寧宗、理宗三朝。字懷古,號洺水遺民,休寧(今屬安徽)人。紹熙四年(1193)進士。歷樞密院編修官、守禮部侍郎兼直學士院、同修國史、禮部尚書、翰林學士知制誥兼修玉牒官等。淳佑二年(1242)以端明殿學士致仕。有《洺水集》六十卷等。《宋史》有傳。(15)

葛洪、程珌、趙崇龢三人觀款及「程珌之印」(上)、「紫雲谿翁」(下)

跋後鈐有「紫雲溪翁」印。紫雲溪為汊水河源頭,位於安徽省黃山市南端,是徽州通往江西、浙江的要衝。紫雲溪之名為程珌所取。另,程珌與葛洪同朝為官,嘉定十七年(1224)九月,宋理宗曾「詔以禮部侍郎程珌、吏部侍郎朱著、中書舍人真德秀兼侍讀;工部侍郎葛洪、起居郎喬行簡、宗正少卿陳貴誼、軍器監王墍兼侍講。」由此可知,當為程珌無疑。「紫雲溪翁」為程珌之別號。

該跋未明言是誰所書。而通過跋後鈐印推知為程珌所書。此亦可補目前程珌書風及其別號、用印之空白。

另,據程珌年譜,嘉定十四年(1221),程珌回京任國史院編修官,實錄院檢討官,兼直舍人院。又嘉定十七年(1224)之前,葛洪尚在饒州(今江西上饒)擔任江東路提刑。嘉定十七年(1224)方回京授工部尚書兼侍讀,次年(1225)授簽書樞密院事、觀文殿學士。此後一直在京師,守本職致仕。而紹定元年(1228),程珌離開京城,出知建寧府(在福建)。(16) 由此推測,三人觀此《通鑑》稿卷或在1224—1228年間。

南宋末年流入民間

周密(1232—1298)《雲煙過眼錄》中曾記載趙與懃收藏有「溫公《通鑑稿》」一條。(17) 此或為司馬光《通鑑》稿卷之最早著錄。

趙與懃,生卒不詳,字話舜,號蘭坡先生,宋太祖十世孫。嘉熙二年(1238)進士。官至樞密院都丞、右文殿修撰等。趙與懃是趙孟頫的伯父,收藏甚豐,可與賈似道比肩。

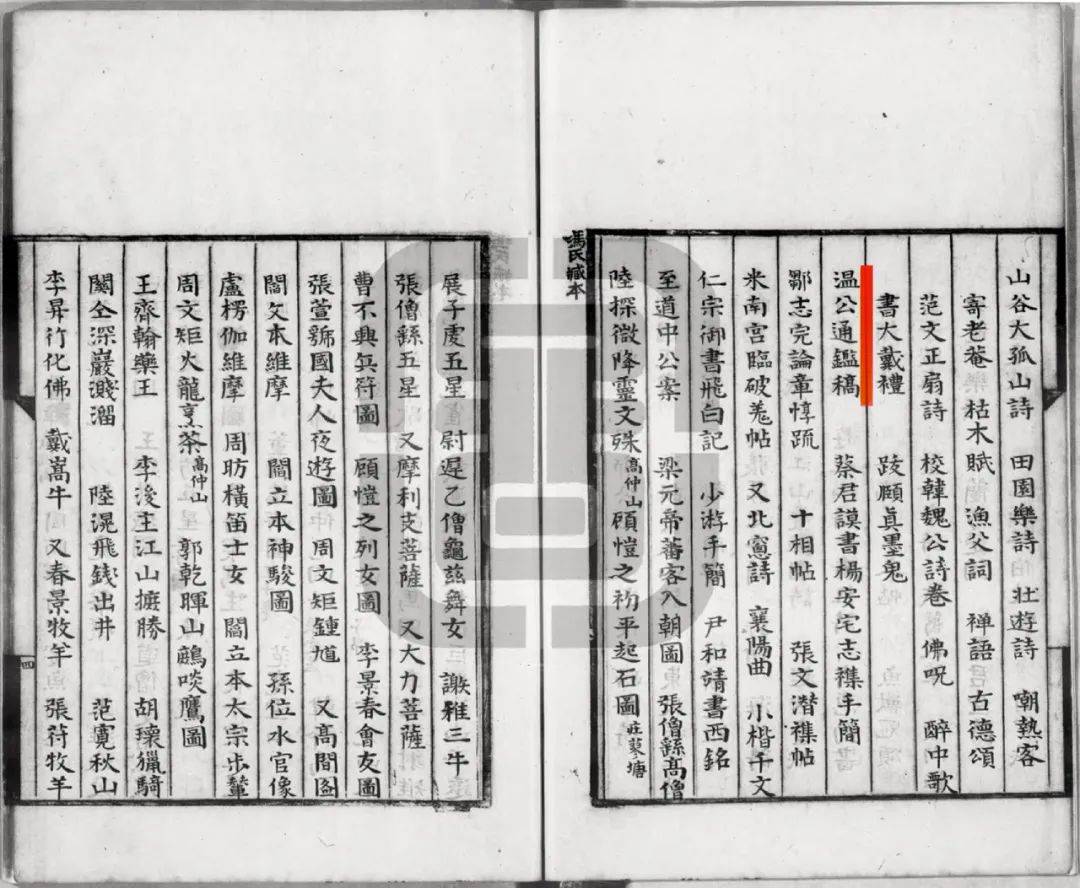

周密《雲煙過眼錄》(明代馮舒藏1569年抄本 現藏中國國家圖書館)

現存《通鑑》稿卷後有一方「趙xxx」朱文印。由於該印恰處於補綴接縫處,印文不甚清晰且變形。《石渠寶笈》著錄時,釋為「趙氏子昻」。恩師徐邦達先生《古書畫過眼要錄》釋為「趙氏??」。(18) 將該印與現今出版的各印鑑書籍所錄趙孟頫諸印比對,均不太吻合。而以趙孟頫鈐印習慣來看,鮮少僅鈐一印者,故此印或非出自趙孟頫。考慮到周密《雲煙過眼錄》所錄,推測此印或歸趙與懃所有。

至順年間,司馬光《資治通鑑》稿卷轉入餘姚(今寧波)徐氏處。

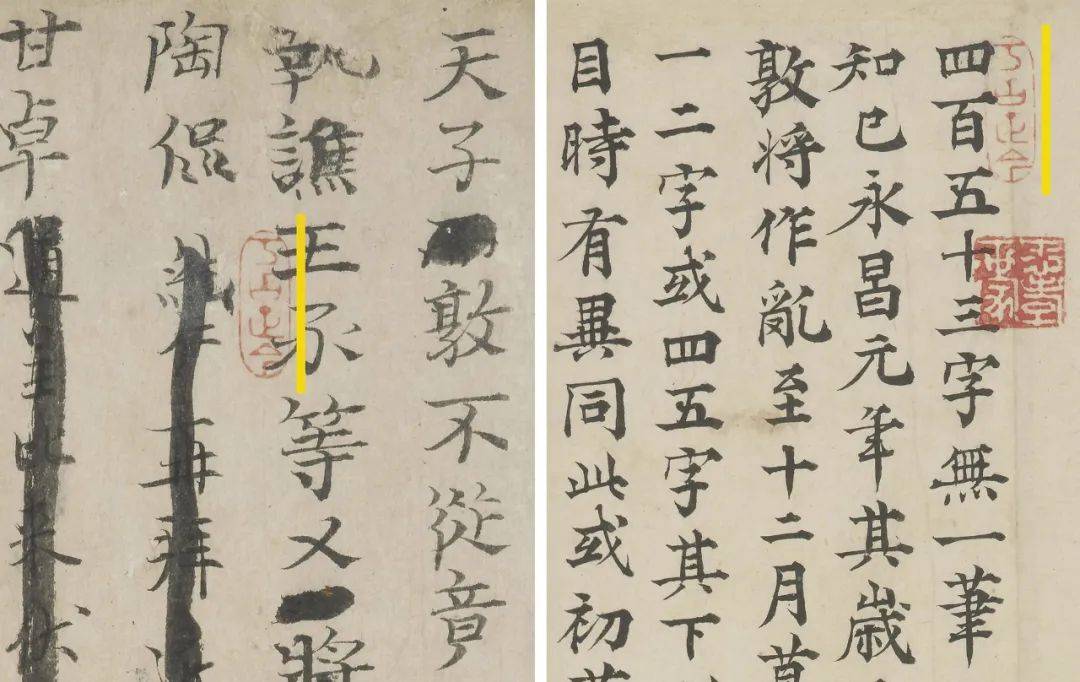

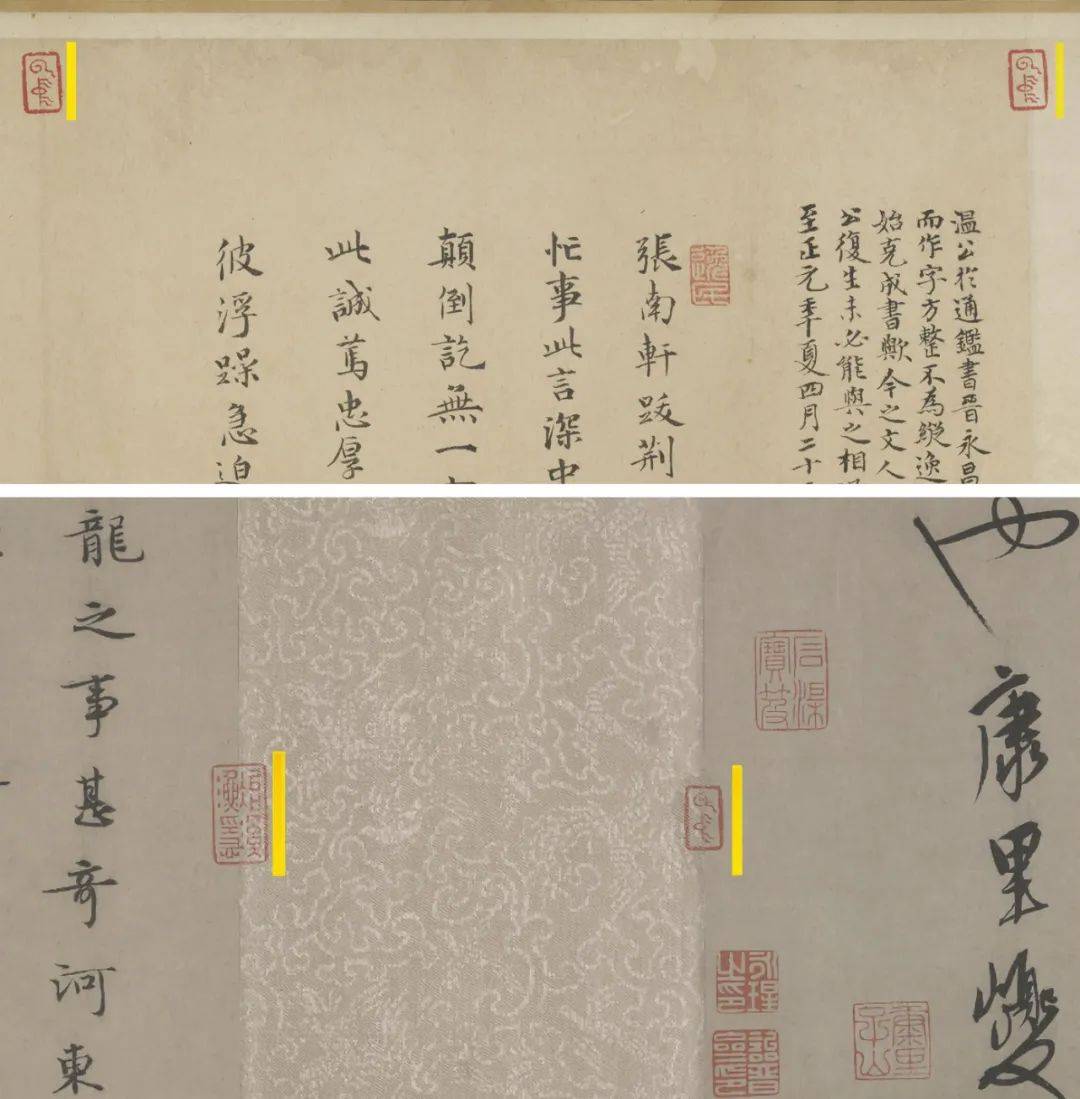

稿卷後有元柳貫至順二年(1331)跋:「四百五十三字,無一筆作草,則其忠信誠愨根於其中者可知己。永昌元年,其歳壬午,晉元帝即位之五年也。自正月王敦將作亂,至十二月慕容皝入令支而還。每事第書發端一二字或四五字,其下則以云云攝之。校今通鑑,是年所書凡目,時有異同。此或初槁而後更刪定之歟?始公辟官置局,前後漢則劉貢父;自三國七朝而隋則劉道原;唐迄五代則范淳父。至於削繁舉要,必經公手乃定。此永昌一年亊,公不以屬道原而手自起草,何歟?然則文正、忠宣之手澤所存,猶足企想元祐一時際會之盛,豈固以翰墨爭長為可傳哉?至順二年歲次辛未,夏四月乙丑,東陽柳貫題。」鈐「柳氏道傳」朱文印一方。

司馬光《資治通鑑》稿卷(局部) 柳貫題跋

柳貫(1270—1342),字道傳,婺州浦江(今浙江金華)人。官至翰林待制。工書,學識淵博,作文沉鬱從容,與黃溍、虞集、揭傒斯並稱「儒林四傑」。從學者數千人,其中著名者包括宋濂、危素、戴良等。有《待制集》等。

柳貫《待制集》中著錄有該跋文,題為「跋司馬溫公修通鑑草」。然《待制集》所錄較今之現存題跋多出一句:「餘姚徐氏藏司馬文正公即范忠宣手帖修通鑑稿一紙」。(19) 可知元至順年間該卷藏於餘姚(今寧波)徐氏處。

餘姚徐氏始祖徐處仁(1062—1127),為北宋宰相。北宋末年,他隨宋高宗南渡,率兵屯駐餘姚,其後裔成為當地望族。餘姚徐氏詩禮傳家,富收藏,有范仲淹、楊補等人手札。(20) 徐氏與趙與懃交好,《通鑑》稿卷或直接得自於趙與懃。

同時,值得注意的是,今之現存題跋直接以「四百五十三字」開頭,頗為奇怪,且題跋十分靠近紙邊,故推測「餘姚徐氏藏司馬文正公即范忠宣手帖修通鑑稿一紙」句為後人裁去,另做他用。

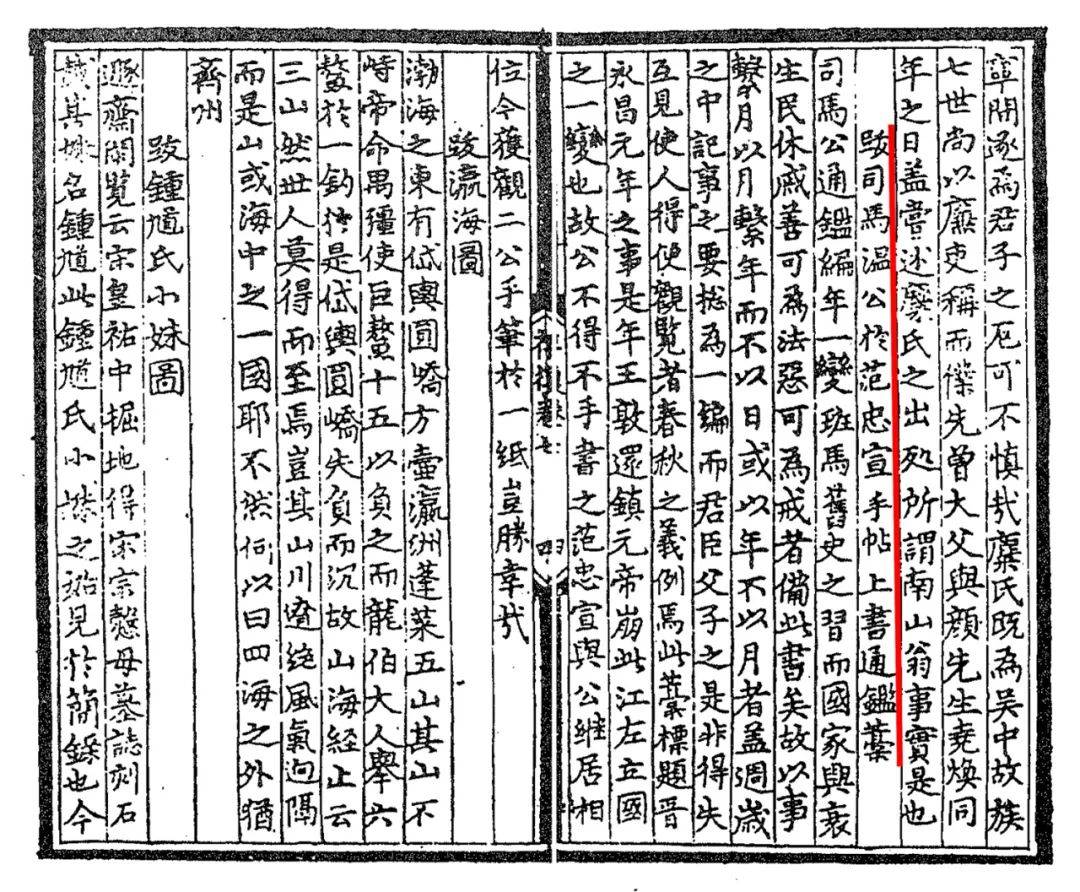

柳貫《待制集》卷十八「跋司馬溫公修通鑑草」條

另據明人汪砢玉《珊瑚網》和清人卞永譽《式古堂書畫匯考》、顧復《平生壯觀》著錄,柳貫題跋之後,尚有元代韓性(21)、吳萊(22)、甘立(23) 三人題跋,而《石渠寶笈》無著錄,可推知,清初時,題跋已被裁去。

韓性、甘立跋無年款,吳萊跋於「至順二年秋八月朔」,與柳貫跋於同一年而時月稍晚,故推測,三人皆於徐氏處獲觀《通鑑》稿卷並作跋。

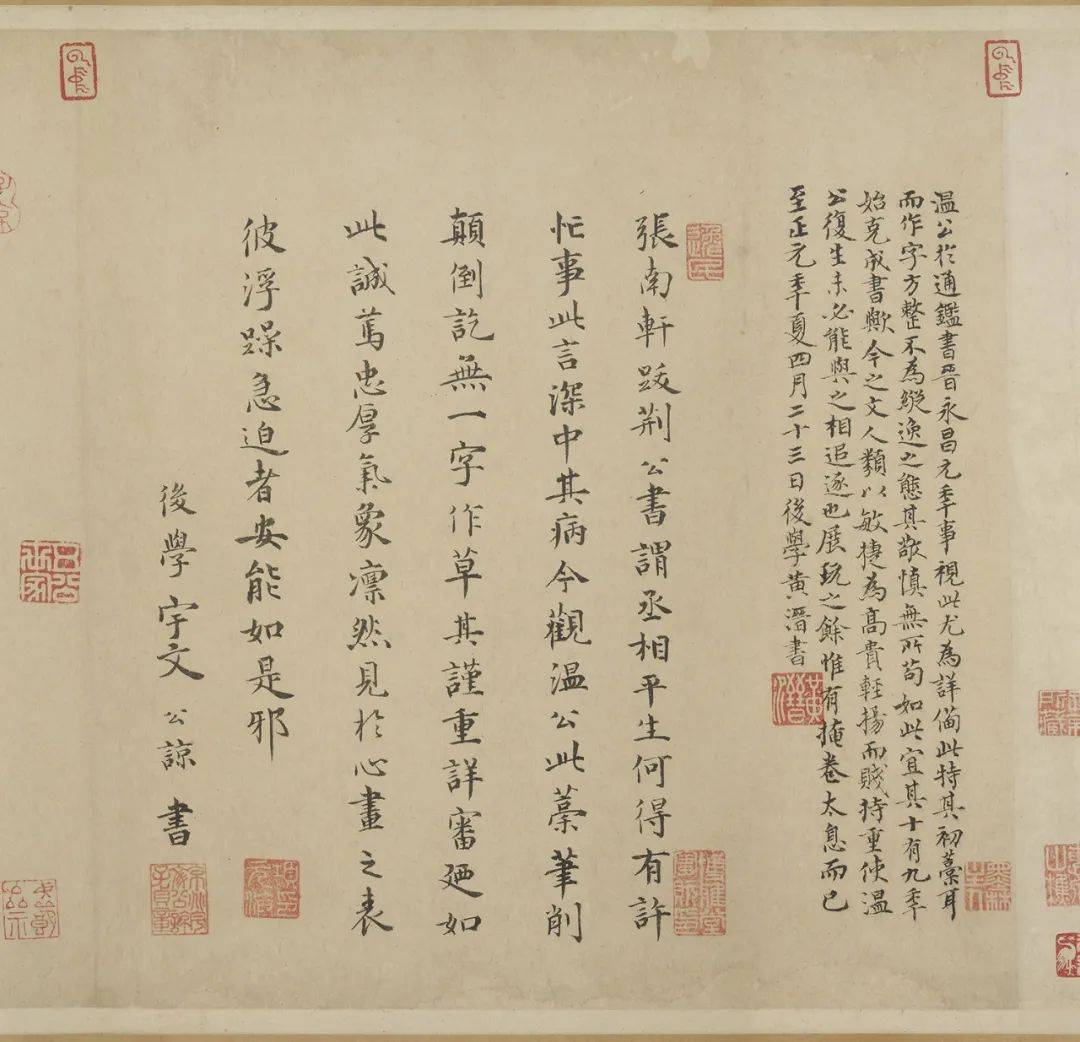

與柳貫齊名的黃溍亦於至正元年(1341)書跋於稿卷後:「溫公於通鑑書晉永昌元年事,視此尤為詳備。此特其初槁耳,而作字方整,不為縱逸之態,其敬慎無所茍如此。宜其十有九年始克成書歟?今之文人類以敏捷為髙,貴輕揚,而賤持重。使溫公復生,未必能與之相追逐也。展玩之餘,惟有掩巻太息而已。至正元年夏四月二十三日,後學黃溍書。」下鈐「黃溍」白文印一方。

黃溍(1277-1357),字晉卿,婺州義烏人。延祐二年(1315)進士,官至翰林侍講。有《金華黃先生文集》、《日損齋稿》等。此跋收入《金華黃先生文集》及《文獻集》(24) 中。

黃溍的祖母徐氏為進士徐彬之女,與餘姚徐氏有血親關係。至正元年(1341),黃溍在江浙儒學提舉任上。由此可知,該稿卷仍在浙江寧波一帶。

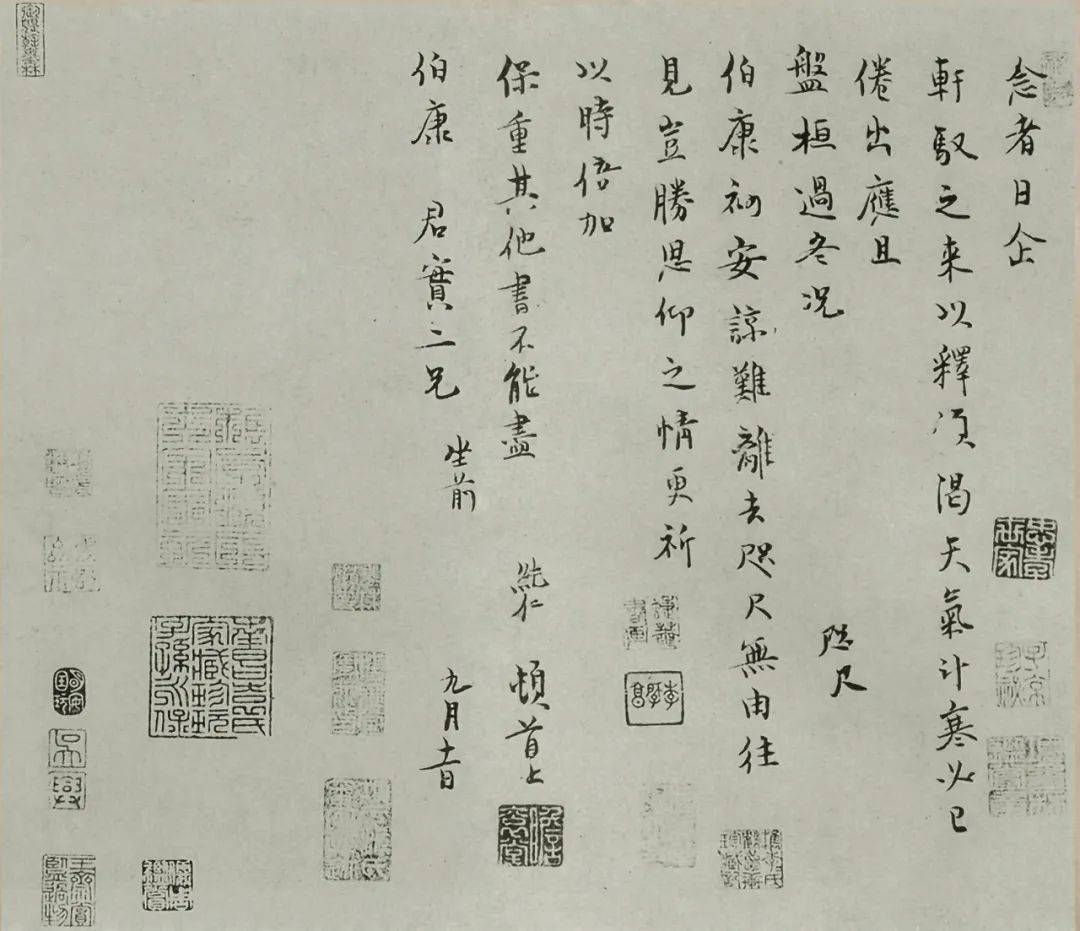

黃溍之後,宇文公諒得觀該稿卷並跋:「張南軒跋荊公書,謂『丞相平生何得有許忙事?』此言深中其病。今觀溫公此稿,筆削顛倒,訖無一字作草。其謹重詳審迺如此,誠篤忠厚氣象,凜然見於心畫之表。彼浮躁急迫者安能如是耶?後學宇文公諒書。」下鈐「京兆宇文公諒子貞章」白文印一方。

宇文公諒(約1338年前後在世,字子貞),吳興人。通經史百家言。至順四年(1333年)進士,歷國子助教、翰林文字同知制誥、國史院編修等。《元史》有傳。(25)

司馬光《資治通鑑》稿卷(局部) 黃溍 宇文公諒題跋

其後為元代著名畫家朱德潤至正三年(1343)跋:「司馬公通鑑編年,一變班、馬舊史之習,而國家興衰、生民休戚,善可為法,惡可為戒者,備此書矣。故以事系月,以月系年,而不以日。或以年,不以月者,蓋周歲之中,紀事之要。總為一編,而君臣父子,是非得失之互見,使人得便觀覽。有春秋之義例焉。此稿標題『晉永昌元年事』。是年王敦還鎮,元帝崩,此江左立國之一變。故公不得不手書之。范忠宣與公繼居相位,今獲觀二公手筆於一紙,豈勝幸哉?至正三年(1343)十月朔旦,後學朱徳潤書。」(26) 下鈐「朱氏澤民」朱文印一方。

朱德潤(1294—1365),字澤民,號睢陽散人。年少以詩文書畫聞名鄉里,經趙孟頫推薦,官國史編修、鎮東行中書省儒學提舉。至治三年(1323)英宗遇刺後,歸家閒居近30年。著有《存復齋集》。此跋作於其隱居期間。

朱德潤《存復齋文集》卷七「跋司馬溫公於范忠宣手帖上書修通鑑稿」條

明成化十一年(1475)刻本 國家圖書館藏

最後為鄭元祐跋:「典午渡江後,盜臣接跡起。由其創業初,所事不以理。溫公成通鑑,善惡悉就紀。心畫既嚴正,形見在稿紙。稿蓋人所忽,敬慎不少弛。固宜公之心,天地同終始。鄭元祐。」左下鈐「鄭元祐印」朱文印、「遂昌山樵」朱文印二方。

鄭元祐(1292—1364),稱遂昌先生,吳中學人的代表,當時吳中碑碣序文之作多出其手。

司馬光《資治通鑑》稿卷(局部) 朱德潤、鄭元祐跋

現存《通鑑》稿卷上的題跋止於元代。從明代開始,收藏者皆只蓋印鑑,不再作題。

元末明初,該稿卷由柳貫的學生戴良遞藏,卷首鈐有戴良印記「戴氏叔能」白文印一方。

戴良(1317—1383),字叔能,號九靈山人,浦江建溪(今浙江諸暨)人。通經史百家,曾任淮南江北等處行中書省儒學提舉,元亡,隱居四明山。洪武十五年(1382),因忤逆太祖意入獄。次年(1383),卒於獄中。有《九靈山房集》等。

戴良曾學醫於朱丹溪(1281—1358),又學經史古文於柳貫、黃溍、吳萊,學詩於余闕(1303—1358),博通經史,旁及諸子百家,詩文負盛名。柳貫一生未得大用,但其實有志於政事,有所抱負。戴良亦如是,《九靈山房集》中談論政事頗多。戴良傳承司馬光《通鑑》稿或有其原由。

卷後題跋上尚有一方「危素私印」白文印,鈐蓋位置頗為奇怪,蓋於柳跋與葛洪、程珌、趙崇龢三人觀款間的空位上,或為觀看印記。

危素(1303—1372),字太朴,號雲林,臨川金溪(今屬江西)人,唐朝撫州刺史危全諷的後代,元末明初歷史學家、文學家。曆元國子助教、翰林應奉、翰林學士承旨。修宋、遼、金三史。至明,歷翰林侍講學士、弘文館學士。又與宋濂同修《元史》。危素與戴良同時,皆為柳貫學生。

明初,是《通鑑》稿卷由袁珙、袁忠徹父子遞藏。

袁珙(1335—1410),字廷玉,號柳莊居士,浙江寧波人。明朝相術奇人,曾預言朱棣奪取帝位,朱棣登極後,拜為太常寺丞。有《柳莊集》。《明史》有傳。(27)

袁忠徹(1377—1459),字公達,袁珙子。袁忠徹好學,幼傳父術,博涉多聞,喜吟詠經史。家收藏圖書甚富,為江浙四明一帶知名藏書家。有藏書樓,名「瞻袞堂」,又名「靜思齋」。曾收藏《清明上河圖》。

《通鑑》稿卷上鈐有袁氏父子印鑑13方,其中卷前「柳莊」及卷後「廷玉」當屬袁珙。「柳莊」一印,《石渠寶笈》釋作「桃莊」,應誤。現所見印鑑書籍未錄袁珙藏印,此可補印鑑之空白。

另卷後朱德潤題跋前空白處中部有一方「五公世家」白文印。國內印鑑書籍亦未載。台北「故宮博物院」編《晉唐以來書畫家鑑藏家款印譜》(1964年版)將此印歸屬饒介。(28)

饒介(?—1367)字介之,號醉樵、醉翁、華蓋山樵、紫玄洞樵等,江西臨川人。元末以翰林應奉,出僉江浙廉訪司事,累升淮南行省參政,分守吳中。至正十六年(1536),張士誠據吳,三顧茅廬而「強起之」,委以重任,官至右相。至正二十七年(1367),張士誠敗,饒介被俘至南京,處死。

饒介以詩書名世,其詩立意奇巧,遣句工嚴,自具一格;其書承康里子山,重視晉唐古法,圓勁暢朗、清麗瑰詭,在蘇州影響很大。明初書壇的「二宋」——宋克、宋廣出自其門下,文徵明也深受他的影響。饒介還是元末詩壇的召集人,贊助了「北郭十友」、「吳中十子」中的大部分人物。

饒介是張氏政權文人圈中的關鍵人物,江南地區文人雅士爭相與其交往。若饒介有顯赫家世,與其詩文唱和者當不會不提及。而從饒介自號醉樵、華蓋山樵、紫玄洞樵,並曾組織「醉樵歌文會」等活動來看,其當嚮往遠離名利,徜徉山林的隱逸生活,與「五公世家」意在標榜、炫耀出身不甚相符。

臨川饒氏雖為臨川大戶,史上並無「五公」之說。而東漢時,袁氏一門四世出了袁安、袁敞、袁湯、袁逢、袁隗五位「三公」,即世所謂「袁氏四世五公」。(29) 且「五公世家」印與卷前「世家」半印當屬同一方印。而「世家」半印與下方的「袁氏」半印應歸屬袁忠徹。故「五公世家」當為袁忠徹印記無疑。

左:卷後題跋上鈐「五公世家」白文印;中:卷前「世家」半印;右:卷前「世家」半印及「袁氏」半印

是稿卷前有「寶峴樓」朱文印,可知稿卷後為嘉興鑑藏家王濟(約1479—1540)收入囊中。

王濟,字伯雨,號雨舟、紫髯仙客等。與祝允明、文徵明、黃省曾為翰墨游,又與龍霓、劉麟、孫一元等結社觴詠其詩。著有《白鐵道人詩集》、《二溪編》、《谷應集》、《水南詞》、《碧梧館傳奇》等。

王濟喜收藏名人字畫、書籍、古董。曾藏有馮承素摹《蘭亭序》(神龍本)等。司馬光通鑑史草稿卷前鈐有「寶峴樓」朱文印一方。而據王濟年譜,寶峴樓約是其1522年以母老乞歸後所營造,因此,王氏收此卷當在1522年後。

至明嘉靖年間,由無錫大收藏家安國(1481—1534)所收藏。卷上鈐有「明安國玩」印記。

安國,字民泰,號桂坡,明代中葉無錫地區最著名的書籍出版家以及古物、古籍與書畫收藏家。他以布衣經商起家,為明代嘉靖年間有名的富豪。喜歡購買古書名畫,聞人有奇書,必重價購之,以至充棟。其所藏包括晉代顧愷之《女史箴圖卷》、宋人李嵩《錢塘觀潮圖》和《紈扇畫》冊、元人王蒙《秋林萬壑圖》等珍品。安國過世後,家產為六子分割,安家逐漸敗落。

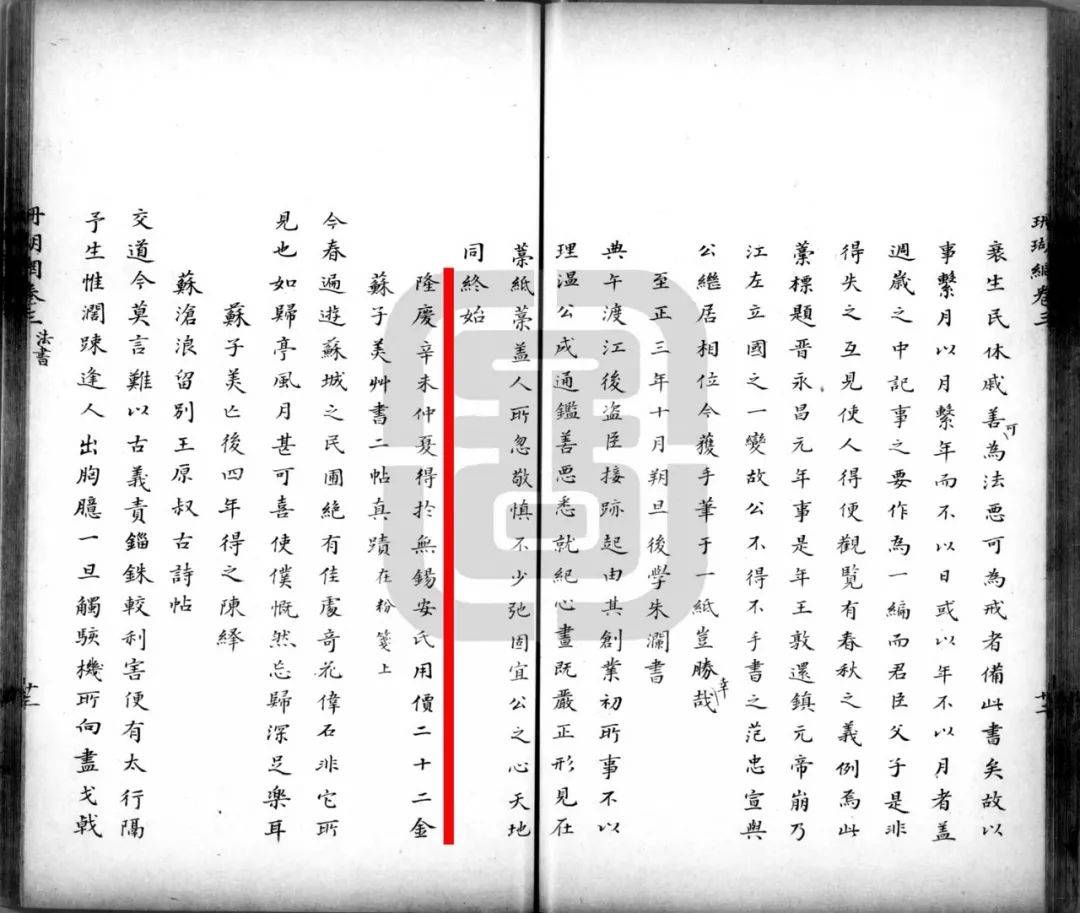

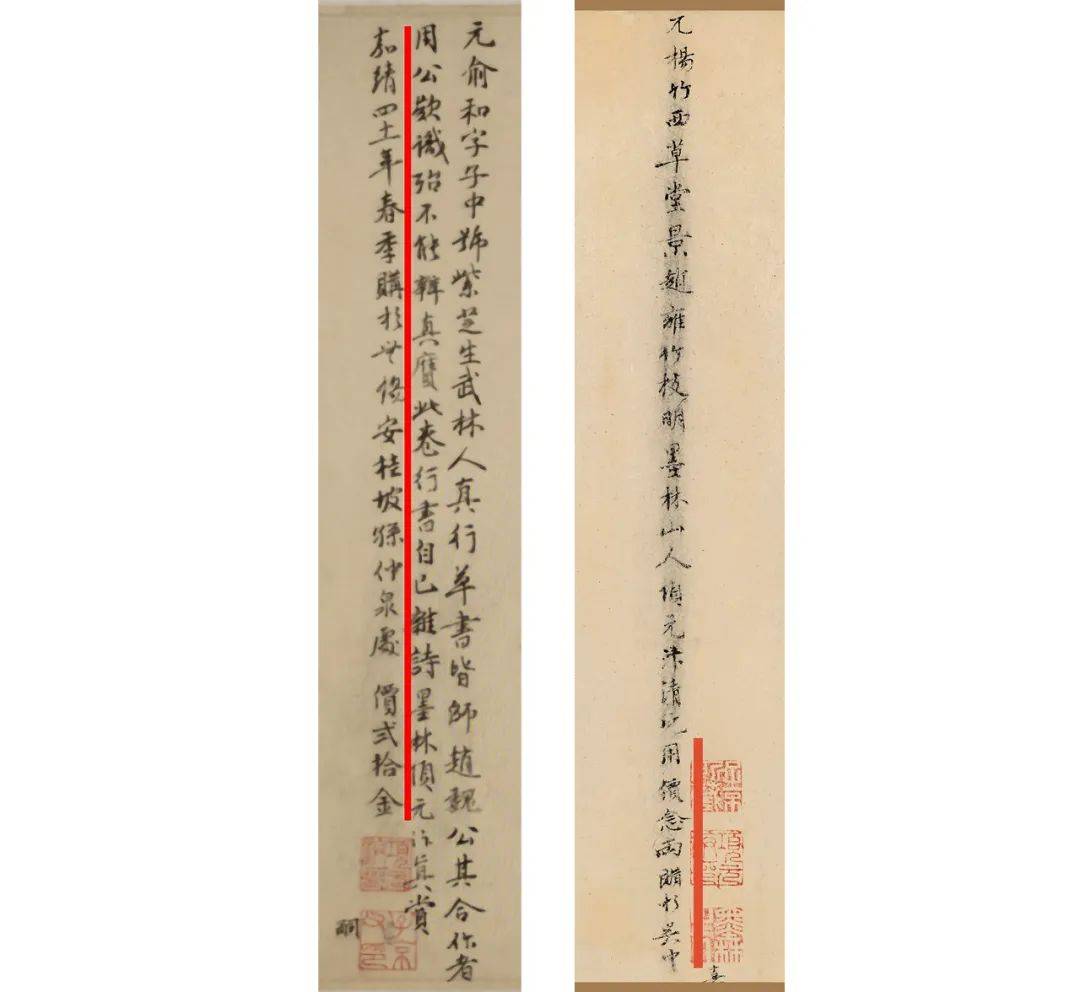

安國之後,此卷為嘉興項元汴(1525—1590)收入囊中。(30) 汪砢玉《珊瑚網》著錄該卷後諸家題跋,最末有「隆慶辛未(1571年)仲夏得於無錫安氏,用價二十二金。」句。該跋無名名款。項氏有在卷末註明作品來源、購藏時間及價格之習;(31) 且嘉靖至萬曆間的鑑藏家,僅見項元汴以此方式題識;而項氏從安國後人處購得的書畫不少都題有時間和價格,如俞和《行書自書詩》後跋:「嘉靖四十一年春季,購於無錫安桂坡孫仲泉處。價二拾金」。(32) 王羲之《此事帖》後跋:「墨林主人項元汴用價五十金得於無錫安氏,時隆慶三年(1569)八月朔日」。(33) 故推測汪砢玉所錄跋文為項元汴所書。入清內府前,此跋已被割去,《石渠寶笈》未錄。

(明)汪砢玉《珊瑚網》(抄本),現藏國家圖書館

左:項元汴跋《俞和行書自書詩卷》,現藏北京故宮博物院;右:項元汴跋《元張渥竹西草堂圖》,現藏遼寧省博物館

項元汴富甲江南,所收法書名畫不勝枚舉。其所藏書畫大都鈐有其鑑藏印記。項元汴於《通鑑》稿卷上鈐了50多方印記,若加上被割裂部分的11方印,(34) 則項氏在該作品上鈐了將近70方印記。其寶愛之至可想而知。(35)

而其所鈐印記中有兩方「考古證今」朱文印,二印的印文在某種程度上透露出項氏本人收藏該作之目的與態度。(36) 此二印分別鈐蓋於范純仁信札起首處,以及柳貫考證手稿字數跋的起首處。由此可以推想,項元汴對此手稿卷作了仔細的閱讀,也做了一翻考證。其考核古事、古義以論證今事的史的態度呼之欲出。

項元汴對《通鑑》稿卷的重視,在某種程度上也透露出項元汴並不僅僅是一個商人,也是有很高素養的文人,甚至可以認為是頗具歷史觀念的收藏家。

項元汴「考古證今」印

項元汴之後,或為汪氏父子遞藏,汪砢玉《珊瑚網》有著錄。

汪砢玉(1587—約1646),字玉水,號樂卿,自號樂閒外史,秀水(今浙江嘉興)人。其父汪繼美(?—1628),與項元汴交好,富收藏富。汪砢玉繼之又廣為搜羅,並就其所藏及聞見所及,撰成《珊瑚網》一書。

汪砢玉與項元汴諸子,如項德新(項元汴第三子)、項德弘(項元汴第五子)等交誼甚篤,更與項聖謨(項元汴孫)有姻親關係。《通鑑》稿卷經由項氏子孫轉入汪砢玉之手則在常理中。

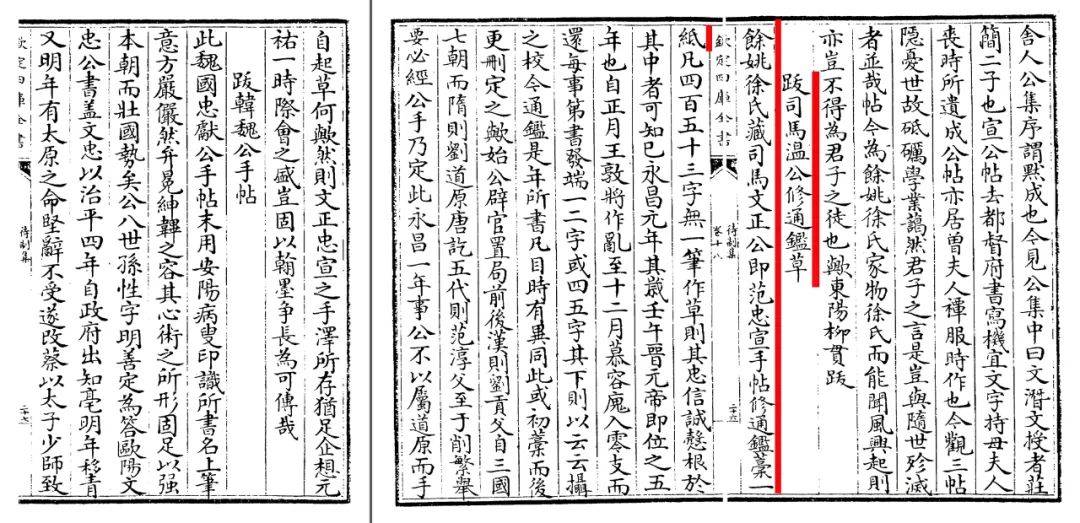

汪砢玉《珊瑚網》於「宋范忠宣手簡司馬溫公史草短啟帖」條下,詳細著錄了史草稿卷內夾雜的范純仁書札,以及卷後各家的題跋,並小字註明「(史草不及錄)」。(37)

司馬光《資治通鑑》稿卷(局部)

需要注意的是,根據汪砢玉《珊瑚網》錄入范純仁書札全文:「純仁再拜,近人回曾上狀,必計通呈,比來伏惟尊候萬福,伯康必更痊平。純仁勉強苟祿,自取疲耗,(念者,日企軒馭之來,以釋傾渇。天氣計寒,必已倦出,應且盤桓過冬,況伯康初安,諒難離去,咫尺無由往見,豈勝思仰之情,更祈以時,倍加保重,其他書不能盡。純仁頓首,上伯康、君實二兄坐前,九月十一日。)」(38) 「純仁再拜」至「自取疲耗」這段文字夾在現存的《通鑑》史草稿卷中最後幾行文內。而「疲耗」以下尚多出79字。由此可知,原《通鑑》史草稿卷較現今所存作品要長,即現存《通鑑》史草稿卷曾遭分割。

根據《通鑑》稿卷後元人柳貫跋稱《通鑑》稿「四百五十三字」,與此卷現存字數所差不多。由此推測,在明代中後期書畫古董市場繁榮興盛之大背景下,其時藏家或古董商一方面或為使司馬光手稿卷更為緊湊統一;另一方面,則亦或意在多一件宋人手札,故而割去范純仁書札之後半段。

幸運的是,被割去的范純仕手札也保存了下來,現藏台北「故宮博物院」,又名范純仁《致伯康君實尺牘》。

范純仁《致伯康君實尺牘》,縱31.5厘米,橫37.7厘米,現藏台北「故宮博物院」

現存范札上有袁忠徹、王濟、安國、項元汴藏印,結合汪砢玉《珊瑚網》著錄,可知,至汪砢玉《珊瑚網》著錄時,范札全文與司馬光通鑑手稿仍是連綴為一的。

推測還原司馬光《資治通鑑》手稿卷未割裂前情況

而現所存范純仁書札上還三方李肇亨(1592—1664,嘉興人,字會嘉,李日華子)的鑑藏印記,而司馬光《通鑑》稿卷上卻沒有李肇亨的印記,由此推測,至晚在1664年前,范純仁手札之後半段已獨立成帖。又,汪砢玉與李肇亨互為姻親,(39) 范純仁手札入藏李肇亨處亦在情理中。考慮到汪繼美亡故後,汪砢玉為「營殯事」,不得不「典質古玩」,出售家藏書畫來籌集相應的費用,(40) 且汪砢玉與古董商、裝潢匠人多有往來,則若是其將原司馬光《通鑑》稿卷一分為二亦不是沒有可能。

汪砢玉之後,卞永譽《式古堂書畫匯考·書考》(41) 及顧復《平生壯觀》都著錄了司馬光《通鑑》稿卷及范純仁手札,並分別列於二人姓名條下。(42) 《式古堂書畫匯考·書考》中改《珊瑚網》中標題為「司馬溫公史草並短啟附范忠宣手簡」;並另錄「范忠宣公日企軒馭帖」於范純仁名下,且其所錄范札全文為:「念者日企軒馭之來以釋煩渴天氣斗寒必已倦出應且盤桓過冬況伯康初安諒難離去咫尺無由往見豈勝思仰之情更祈以時倍加保重其他書不能盡純仁頓首上伯康君實二兄坐前九月十一日」,即被割去的部分。《平生壯觀》中雖未錄范札具體文字,但名其為「與伯康、君實二兄座前札」,二者皆可證明末清初時,范純仁手札之後半部分已從司馬光《資治通鑑》稿卷中獨立出來。

此外,《式古堂書畫匯考》著錄司馬光《通鑑》稿卷後題跋時將「珊瑚網雲隆慶辛未仲夏得於無錫安氏用價二十二金」標註為「外錄」,可知項元汴跋也已失去,或與范純仁手札一同被割去。

左:《珊瑚網》;中:《式古堂書畫匯考》;右:《平生壯觀》

從江南到北方

明清交替,隨著北方新皇室和新官僚的興起,江南地區的大量藏品開始流向北方。司馬光《通鑑》稿卷也隨此潮流進入清初著名鑑藏家梁清標(1620—1691)(43) 秘篋。

梁清標曾對該卷進行過重裝,現今所見的前後隔水即為梁清標所添。現手稿卷上鈐有「棠村審定」、「蕉林玉立氏圖書」等九方收藏印記。

另,卷後諸跋押縫有「雲中」印。《石渠寶笈》中有著錄。台北「故宮博物院」編《晉唐以來書畫家鑑賞家款印譜》將此印歸入梁清標名下,(44) 但大陸出版的《中國書畫家印鑑款識》(45)、《中國鑑藏家印鑑大全》(46) 均未收入。從印色來看,該印與梁清標其他印鑑的顏色相一致。

查北京故宮博物院藏《康里巎巎草書謫龍說卷》卷中段隔水有「雲中」印鈐於書作與綾子的接縫處,與之相對為梁清標「冶溪漁隱」朱文印。由此可證,「雲中」印確為梁清標所用印。

又北京故宮博物院藏為梁清標舊藏《蔡襄行書自書詩卷》拖尾亦有兩方「雲中」印,亦鈐蓋於接縫處。由此,推測「雲中」印為梁清標專門用於接縫之押印。

上:《司馬光<資治通鑑>稿卷》上「雲中」印記 下:北京故宮博物院藏《康里巎巎<草書謫龍說卷>》 局部

此外,現存《通鑑》稿卷上還鈐有6方「無恙一鶴」(或稱「魚雁無恙」)白文印。根據目前出版的印鑑款識,該印為安岐(1683—?)所有,可知,該卷亦曾入安氏篋中。安岐《墨緣匯觀》著錄了范札,(47) 然未錄《通鑑》稿卷,或因《墨緣匯觀》成書後方獲藏稿卷,亦或以稿卷非法帖而未錄入。

入藏清內府及建國後的歸屬

乾隆年間,司馬光手稿捲入清內府,藏於御書房。乾隆帝御題簽「司馬光通鑑稿內府鑑定真跡」,鈐「乾隆宸翰」一璽。《石渠寶笈》卷二十九著錄並評為:「上等,辰一」。

本幅乾隆五璽全:「乾隆鑑賞」圓印白文、「乾隆御覽之寶」橢圓朱文、「三希堂精鑒璽」朱文、「宜子孫」白文、「石渠寶笈」朱文印。並嘉慶鑑藏印二方:「御書房鑑藏寶」朱文、「嘉慶御覽之寶」朱文。

清廷末,溥儀於稿卷上鈐鑑藏印三方:「宣統御覽之寶」、「宣統鑑賞」、「無逸齋精鑒璽」,後又以「賞賜」溥傑、溥佳的名義,將是卷偷盜出宮,這在一定程度上表明了司馬光手稿卷在溥儀心中所具有的道統上的意義。(48)

偽滿洲國建立後,溥儀將司馬光《通鑑》稿卷及35箱善本書存放於偽皇宮東院的緝熙樓、同德殿內保存。1946年,東北民主聯軍進入長春,發現了這批古物,便妥善地保護了起來。後由東北博物館轉交北京故宮博物院。1960年6月9日,文化部將該稿卷從北京故宮博物院調拔至北京圖書館,即今年國家圖書館,成為該館的鎮館之寶。

此外,卷首尚有一方白文小圓印,清《石渠寶笈》釋作「長」字。另卷前下部尚有「貞白子」、「石山珍玩」二印,尚無證為何人所鈐用,從印色似水印推斷應為元以前印,留待日後再考。

餘論 司馬光書風特色與「書如其人」

司馬光的作品甚少,其現存墨跡唯三,此《資治通鑑》稿是其一,另兩件為上海博物館藏小楷《寧州帖》、台北「故宮博物院」藏小楷《天聖帖》。而相較於另兩件,此《資治通鑑》稿字數尤多,其所呈現出司馬光的書風特色更為明顯也更具代表性。

司馬光《資治通鑑》稿卷(局部)

觀此《資治通鑑》稿草所書,結字寬整平和,結字間架明顯融入了隸書趣味,筆畫波挑間更時見波磔,楷中有隸意,別具特色。

北宋時期,由於皇家的重視與推介,《閣帖》的流行,書家多承帖學,「尚意」而注重姿態。司馬光則跳出時俗,獨出機杼。從《資治通鑑》稿來看,司馬光筆下,不論是間架結構還是筆性筆勢都有較為濃重的「碑」意。

今存世司馬光書作,尚有幾件碑刻,如杭州南屏山興教寺摩崖隸書《家人》卦、河南出土隸書《王尚恭墓誌》等。尤其《王尚恭墓誌》,起筆多方折,波磔儼然,頗具《張遷碑》式骨鯁與生拙,結字則端穩開張,也雜糅一些楷書結體和用筆趣味。宋高宗曾評論之:「司馬光隸書字真似漢人,近時米芾輩所不可仿佛。」可知其確是在帖學流行之際,力追碑書,這是十分難得的。

從另一方面看,《資治通鑑》稿草中四百六十餘字無一字作草,筆筆持重,字字端嚴,生拙中蘊雅意,剛柔並濟中盡顯文人士大夫剛正不阿的堂堂正氣。

中國自古有書如心畫說,所謂「書,心畫也。」「書,如也,如其學,如其才,如其志,總之曰如其人而已。」人的品性、學識、志趣、思想傾向、道德風貌與其書法的形質、神采互為表里。

現存稿卷後諸家題跋,無一不推重司馬光持重端嚴、氣象凜然的書風。黃庭堅見過司馬光的其他手稿,亦曰「余嘗觀溫公<資治通鑑草>雖數百卷,顛倒塗抹,訖無一字作草」,並稱讚「司馬溫公天下士也,所謂左準繩、右規矩,聲為律、身為度者也。觀其書猶可想見其風采。」(49) 宋高宗趙構亦曾評之:「司馬光字畫端勁,如其為人。」范成大更直接點出在司馬光身上完美體現了「書如其人」說:「世傳字書似其為人,亦不必皆然。杜正獻之嚴整而好作草聖,王文正之沉毅,而筆意灑落,欹側有態。豈皆似其人哉?惟溫公則幾耳。開卷儼然,使人加敬,邪僻之心都盡,而況於親炙之者乎?」(50) 由此可見,司馬光雖不以書法著稱,卻可稱「書如其人」的典型代表。

自司馬光編撰《資治通鑑》以來,已九百餘載。此卷雖為稿草,其所承載之巨大歷史及文化意義已足以標程百代;而其清晰地顯示出了司馬光在帖學流行之際力追碑書的書風特點,為後世留下了「尚意」書風之外的北宋書法的另一個面相;而全卷所顯示出的一絲不苟、持重端嚴的作書與治學的態度,更使其成為一件無比珍貴的國寶。

本文發表於《中國書法》2022年第8期

注釋:

(1)范純仕書札云:「純仁再拜,近人回曾上狀,必計通呈,比來伏惟尊候萬福,伯康必更痊平。純仁勉強苟祿,自取疲耗」這段文字夾在現存司馬官《通鑑》手稿卷最後幾行文內。需要注意的是,「疲耗」後原尚有79字,明後期被割去。詳見下文。

(2)答謝的一種文書,即收禮後之回答。

(3)《宋史》卷三九五·列傳第一百五十四·任希夷傳,文淵閣《四庫全書》本。

(4)翰林學士院因地在宮禁,待遇優異,號稱「玉署」、「玉堂」。

(5)洪邁《容齋隨筆》,文淵閣《四庫全書》本。

(6)翰林院隸下的御書院在宋代是收藏曆代書法墨跡尤其是皇帝御書御製及其他圖書的重要處所。詳見方建新、高深《宋代宮廷藏書考》,載《浙江大學學報》第37卷第3期(2007年5月),52-60頁。

(7)《宋史》卷二〇二,文淵閣《四庫全書》本。

(8)《宋史》卷二百四十七《列傳》第六,文淵閣《四庫全書》本。

(9)王鏊《姑蘇志》,文淵閣《四庫全書》本。

(10)趙仲忽擅草書,與米芾交好。

(11)咸淳臨安志》卷五十,文淵閣《四庫全書》本。

(12)王鏊《姑蘇志》,文淵閣《四庫全書》本。

(13)《咸淳臨安志》卷五十,文淵閣《四庫全書》本。

(14)顧復《平生壯觀》及《石渠寶笈》釋作「程玖」,見《平生壯觀》(清抄本)卷二;《石渠寶笈》(文淵閣《四庫全書》本)卷二十九。

(15)《宋史》卷四二二,文淵閣《四庫全書》本。

(16)黃寬重《程珌年譜》,《史原》(台灣)第5期(1974年10月),第115-162頁。

(17)周密《雲煙過眼錄》(明•馮舒藏1569年抄本)卷上。《清河書畫舫》亦錄。

(18)徐邦達《古書畫過眼要錄•晉隋唐宋五代書法:壹》(北京:紫禁城出版社,2005年版),第265頁。

(19)《待制集》卷十八,文淵閣《四庫全書》本。

(20)《待制集》卷十八,文淵閣《四庫全書》本。

(21)韓跋為:「溫公被命為通鑑給筆札辟僚屬其事至重其以牘背起草可以見其儉字必端謹,可以見其誠,比事而書,該以一二字可以見其博,紙尾謝狀稿,此尋常之事,亦出於手書,可以見其遇事之不苟也。方公作此時,豈料其為後世之傳,由今傳之盛徳之蘊自然而形見蓋有不可勝言者,敬慕不已。謹題卷末。」

(22)吳跋為:「司馬溫公編通鑑用范忠宣公手帖起草,方晉之東海內多事晉書多引小書世說論語之類,極叢冗,此載永昌之初一年,或加之以潤色之辭矣,公嘗自言編閱舊史旁采小說,豈果為晉史故耶,此則未之見也。至順二年秋八月朔,浦江吳萊謹跋。」。該題跋亦收入吳萊《淵穎集》中。

(23)甘跋為:「司馬公作通鑑長編,范忠宣實與共事,大綱領處皆公手自筆削,而元祐名臣漢唐以下,人物非所倫也,故其相繼為相,使四夷懐畏人莫敢有議者,今觀此卷,一時典型,猶在若冠冕而立殿陛之下,展玩惟有景慕。」

(24)黃溍《文獻集》卷四《跋溫公通鑑草》,文淵閣《四庫全書》本。

(25)《元史》卷一百九十,文淵閣《四庫全書》本。

(26)此跋亦收入朱德潤《存復齋文集》(項璁明成化十一年(1475)刻本)卷七,國家圖書館藏)。

(27)《明史》卷二百九十九,文淵閣《四庫全書》版。

(28)台北「故宮博物院」編《晉唐以來書畫家鑑藏家款印譜》(香港:藝文出版社,1964年版),第一冊,第364-365頁。

(29)《三國志·蜀書·先主傳》,劉備稱袁紹家世「四世五公」。宋樓鑰《送袁恭安赴江州節推》首句即言及「袁氏四世凡五公,唐朝三相傳家風。」

(30)中國書畫收藏史上,安國及其家族的書畫收藏未受到學界太多關注。其實,項元汴的藏品多來自於安國和華夏。

(31)明人姜紹書(1597-1679)《韻石齋筆談》之《項墨林收藏》談到項氏「每得名跡,以印鈐之,累累滿幅……復載其價於楮尾,以示後人……」。

(32)見元代俞和《行書自書詩卷》(紙本 縱28.8厘米,橫216.7厘米,現藏北京故宮博物院)卷後。

(33)《珊瑚網》卷一,《晉右將軍王羲之毎思帖》。《式古堂書畫匯考》卷六,《王右軍此事帖》,文淵閣《四庫全書》版。

(34)關於該卷被割裂一事,後文詳述。

(35)書畫上的收藏印記雖然有破壞作品面目之嫌,尤其是乾隆皇帝更因喜愛在作品上鈐印而飽受批評。然而,歷代藏家的收藏印記從某種程度上來說也是作品經歷的見證,也為作品平添了許多故事與趣味。對於書畫收藏家而言,在書畫上鈐上自己的印記表示自己曾收藏過該作品;而所鈐蓋印記的數量則在很大程度上反映了藏家該作的重視與喜愛程度:鈐印越多表示藏家觀賞該作的次數越多,也越是喜愛、珍視該作品。就目前所見,項元汴鈐蓋收藏印記最多的作品是《盧鴻<草堂十志>》,有將近一百方;《懷素<自敘帖>》有七十多方;《黃庭堅<松風閣>詩卷》則有四十餘方。

(36)收藏者收藏印記的印文、使用情形等,多多少少代表了藏家的學養、人生態度,及對該作品的態度。

(37)汪砢玉《珊瑚網》,文淵閣四庫全書本。

(38)《珊瑚網》四庫全書本,子部,藝術類,書畫之屬,卷三《宋范忠宣手簡司馬溫公史草短啟帖》,《珊瑚網》成書於崇禎十六年(1643)。

(39)項氏、汪氏、李氏三家互通姻親,是嘉興書畫史上之一時盛景。

(40)《珊瑚網》,卷四十三,文淵閣《四庫全書》版。

(41)《式古堂書畫匯考·書考》,卷二十二。

(42)顧復《平生壯觀》(成書於1692年,清抄本),卷二。

(43)關於梁清標及其鑑藏的研究,詳見筆者《鑑藏大家梁清標與歷代名跡》一文,載《中國文化報》2015年8月24日。

(44)台北「故宮博物院」編《晉唐以來書畫家鑑藏家款印譜》(香港:藝文出版社,1964年版),第三冊,第149-151頁。

(45)上海博物館編《中國書畫家印鑑款識》(北京:文物出版社,1987年版)

(46)鍾銀蘭主編《中國鑑藏家印鑑大全》(南昌:江西美術出版社,2008年版)

(47)安岐著,鄭炳純、鄭增思、范景中審定校點《墨緣匯觀》(廣東:嶺南美術出版社,1994年),第56頁。

(48)溥儀《我的前半生》(北京:中華書局,1977年版)

(49)《山谷集》,外集卷九,文淵閣《四庫全書》版。

(50)范成大跋《司馬溫公帖》,見《范成大佚著輯存》(北京:中華書局,1983年版),第138頁。

(請將手機橫置欣賞)