噬菌體大追蹤!探秘海洋中的「殭屍細胞」現象

本文約 3400 字,閱讀約 7 分鐘

當我們想到海洋,常常會聯想到遼闊無垠的藍色、豐富多彩的生物,以及蔚為壯觀的海洋生態系統。然而,在這個神秘的藍色世界裡,隱藏著許多未被揭示的奧秘。「海洋與濕地」(OceanWetlands)小編小編注意到,近期,來自馬克斯·普朗克海洋微生物研究所的一項研究揭示了海洋中一種令人驚訝的現象——「殭屍細胞」的存在。

2024年5月17日,德國馬克斯·普朗克海洋微生物研究所的科學家領導的研究團隊在《自然通訊》期刊上發表了一項關於海洋中殭屍細胞的研究。這項研究揭示了病毒是如何控制著海洋表層水域中最常見的細菌之一——SAR11細菌,從而對海洋生態系統中微生物的相互作用和碳循環產生重大影響。「海洋與濕地」(OceanWetlands)小編注意到,來自中國福建農林大學農林科學與生態學院的Yanlin Zhao是該研究的共同作者之一。

在德國赫爾戈蘭島(Helgoland Roads)周圍海域的春季藻類大量繁殖,正是這項研究的關鍵研究對象。馬克斯·普朗克海洋微生物研究所的科學家們2020年曾觀察到,SAR11細菌在這種藻類大量繁殖期間生長速度異常快。然而,儘管它們生長迅速,但在短短五天內,SAR11細菌的數量卻急劇下降了約90%。這一現象表明,SAR11細菌很可能受到了捕食者和/或病毒感染的快速削減。這種下降現象與其他丰度較高的細菌浮游生物不同,因此研究人員推測這可能是由病毒感染引起的。為了解決這個問題,他們使用了先進的顯微技術來量化受到pelagiphage感染的細胞數量,並在全球範圍內進行了相應的調查,以揭示這一現象的普遍性。

(圖:德國海灣赫爾戈蘭島上的日落,這是馬克斯·普朗克海洋微生物研究所的研究人員獲取樣本的地方。Jan Brüwer/馬克斯·普朗克海洋微生物研究所。)

科學家們通過追蹤感染SAR11細菌的噬菌體(Phages)來尋找感染源。他們利用一種技術,能夠「追蹤」噬菌體的遺傳物質進入細胞的過程。研究發現,在快速生長期間,如春季藻類大量繁殖期間,近20%的SAR11細菌被感染,這解釋了細胞數量之所以稀少的原因。因此,噬菌體是解釋這一謎團的關鍵因素。

然而,更令科學家們驚訝的是,研究發現了更多的現象。他們發現,一些被噬菌體感染的SAR11細菌不再含有核糖體。這些細胞可能處於生死交替的狀態,因此被稱為「殭屍」細胞。

(在顯微鏡下,科學家們通過SAR11殭屍細胞明顯缺乏核糖體來加以識別。以一例對比活著的受感染的SAR11細胞和殭屍細胞的情況為例:藍色代表細菌DNA,黃色顯示核糖體,紫色突出顯示噬菌體基因。活細胞(上圖)顯示了三種顏色,而殭屍細胞(下圖)缺乏黃色核糖體信號。右側最後一列圖像將這些顏色合併,清晰地區分了這兩種細胞類型。圖片來源 Jan Brüwer/馬克斯·普朗克海洋微生物研究所。)

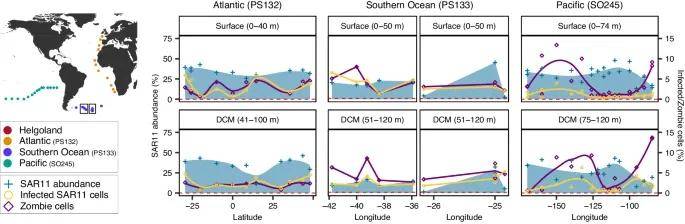

值得注意的是,這種「殭屍」細胞並不僅限於實驗室中的純SAR11培養物,還在赫爾戈蘭島周圍收集的樣本中發現。此外,對大西洋、南大洋和太平洋的樣本進行分析也表明,殭屍細胞普遍存在,這表明這種現象在全球範圍內都有發生。

「在我們的研究中,殭屍細胞在海洋中占所有細胞的10%。這一現象的全球性發現擴大了我們對病毒感染周期的認識,」研究人員強調道。「我們懷疑,在殭屍細胞中,核糖體中含有的核酸正在被分解和回收,以製造新的噬菌體DNA。」

這一研究成果拓展了人類對海洋微生物相互作用和病毒感染周期的認識,為理解海洋生態系統的運行機制提供了新的視角。研究人員假設,不僅SAR11細菌,其他細菌也是可能被轉化為殭屍細胞的。因此,他們希望進一步調查殭屍細胞的分布、及其在病毒感染周期中的作用。

(上圖:地圖上顯示了不同航次和長期生態研究站Helgoland Roads的取樣位置。左Y軸顯示了SAR11的相對丰度,右Y軸顯示了受到噬菌體感染的SAR11的相對丰度,以及殭屍細胞的相對丰度(右Y軸),這些數據來自大西洋、南大洋和太平洋,括號中標註了對應的航次。原始數據顯示為單個數據點,區域表示大西洋和太平洋的loess平滑。顯示了沒有平滑的南大洋數據的子集(方框)。南大洋的完整數據可見於圖S4中。每個顯示的數據點均採樣於N=1個站點。圖源:Brüwer, J.D., Sidhu, C., Zhao, Y. Eich, A., Rössler, L., Orellana, L.H., Fuchs, B.M (2024).)

感興趣的「海洋與濕地」(OceanWetlands)讀者可以參看全文:

Brüwer, J.D., Sidhu, C., Zhao, Y. Eich, A., Rössler, L., Orellana, L.H., Fuchs, B.M (2024). Globally occurring pelagiphage infections create ribosome-deprived cells, Nat Commun (02 May 2024).

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-48172-w

海洋與濕地·小百科

SAR11細菌

SAR11細菌(SAR11 Bacteria)是一類小型、革蘭氏陰性、海洋浮游細菌,屬於Alphaproteobacteria門Pelagibacterales目,它們是海洋微生物群落中最豐富的成員之一,占據了海洋表層水域約三分之一的細菌數量,對海洋生態系統的功能和穩定性起著重要作用。它們廣泛分布於世界各地的海洋中,尤其是在表層水域中。作為海洋生態系統中的初級生產者,SAR11細菌通過光合作用從陽光中獲取能量,是重要的碳循環者,能夠將大氣中的二氧化碳轉化為有機碳。

SAR11細菌是地球上最小的細菌之一,其細胞直徑僅為0.2微米。而且,細菌的基因組非常小,只有大約60萬個鹼基對。SAR11細菌具有獨特的代謝能力,使其能夠在海洋的低營養環境中生存。它們可以利用其他微生物產生的光合有機物,同時能夠吸收水中的溶解胺基酸和糖類物質。此外,SAR11細菌還表現出很強的適應性,能夠忍受廣泛的環境條件,包括高溫、低鹽度和強光等。

它們能夠利用來自其他微生物的光合作用產生的各種有機物,包括糖、胺基酸和維生素。這類細菌也是重要的碳循環者,有助於調節地球氣候。在海洋生態系統中,SAR11細菌發揮著重要作用。它們構成了許多海洋食物鏈的基礎,為魚類、蝦和其他海洋生物提供了重要的食物來源。同時,作為碳循環者,SAR11細菌有助於調節地球氣候,對地球生態系統的平衡起著至關重要的作用。

可以說,它們是理解海洋微生物群落結構和功能的比較理想的模型。近年來,SAR11細菌成為了科學研究的熱點。科學家們對這些細菌的代謝、生態學和進化過程充滿了興趣。對SAR11細菌的深入研究有望為我們提供關於海洋微生物群落及其在全球生態系統中作用的新見解。

殭屍細胞

殭屍細胞(Zombie Cells)是指被病毒感染後,失去了生命特徵但仍存活的細胞狀態,可能對細菌群落的生態功能產生影響。在海洋生態系統中,本研究的研究人員發現了這種神秘的細胞狀態,其中一種典型的例子是SAR11細菌。其特徵是缺乏任何可檢測的16S核糖體RNA。當SAR11細菌受到噬菌體(一種感染細菌的病毒)的感染後,部分細胞會表現出殭屍細胞的特徵。

具體來講,當SAR11細胞受到噬菌體感染後,部分細胞可能會失去核糖體(負責蛋白質合成的細胞器),導致其在細胞內部的生物合成和代謝功能受到嚴重影響。儘管這些細胞表現出失去了正常細胞功能的特徵,但它們仍然保持著一定程度的生命活動,例如細胞膜的完整性和細胞的存在。值得注意的是,殭屍細胞的出現可能並非絕對的,它們通常是病毒感染後細胞狀態的一種轉變。對於SAR11細菌等微生物來說,殭屍細胞的出現可能會對其在海洋生態系統中的角色和功能產生影響,進而影響到海洋生物體的生態和生物地球化學循環。

噬菌體

噬菌體(Phages),也稱為細菌病毒,是一類專門感染細菌的病毒。它們是一種寄生性病毒,其生命周期與細菌密切相關。噬菌體通過將其遺傳物質注入細菌細胞內,並利用細菌細胞的生物機制複製自身,最終導致細菌細胞的破裂釋放出新的噬菌體。

噬菌體的結構通常包括兩個主要部分:DNA或RNA的遺傳物質和蛋白質組成的外殼。這種外殼可以與特定的細菌細胞表面結構相互作用,從而將噬菌體引導到其寄主細菌上。噬菌體在自然界中廣泛存在,數量巨大,是細菌群落的重要調控者之一。它們通過感染和殺死細菌來維持細菌群落的穩定性和多樣性。同時,噬菌體也是研究細菌生態學、基因轉移和生物技術等領域的重要工具之一。

在海洋生態系統中,噬菌體扮演著重要角色,它們參與調控海洋中細菌數量和種群結構,對海洋生態系統的功能和穩定性具有重要影響。因此,對噬菌體的研究不僅有助於深入理解微生物在海洋中的生態功能,還為開發相關的生物技術和生物治療手段提供了新的思路和可能性。

思考題 | 舉一反三

Q1. 噬菌體對海洋細菌群落的控制有多重要?它們如何影響海洋生態系統的穩定性和功能?

Q2. 為什麼在藻類春季盛開期間,SAR11細菌的細胞數量會突然減少?病毒誘導的死亡是導致這種現象的主要因素嗎?

Q3. 為什麼殭屍細胞在海洋生態系統中如此普遍?它們對生態系統的功能和穩定性有何影響?噬菌體感染的細胞數量與海洋生物的生態平衡有何關係?如何更好地理解和利用這些微生物相互作用來保護海洋環境?

Q4. 雖然作者提出了噬菌體感染可能會導致核糖體RNA的消化再利用來合成新的噬菌體基因組的假設,但這個假設是否可靠?它如何解釋「殭屍細胞」現象?這一假設是否需要更多的實驗驗證和數據支持?

END

本文僅代表資訊,不代表平台觀點。

歡迎轉發(請註明來源)。

新聞源 | Nature Communications,Sciencedaily

編譯 | 王芊佳

編輯 | Sara

排版 | Sara

【參考資料】

- https://www.nature.com/articles/s41467-024-48172-w

- https://www.mpi-bremen.de/en/Zombie-cells-in-the-sea-Viruses-keep-the-most-common-marine-bacteria-in-check.html

- https://www.sciencedaily.com/releases/2024/05/240517111533.ht