在閱讀者面前,石刻文獻不僅是源源不斷的文字內容提供者,也是新穎多樣的圖像形式提供者。它彌補了其他文獻形式之不足,提供了廣闊的閱讀空間。簡而言之,石刻文獻主要有石刻、拓本、書籍等三種存在形態。這三種形態以各自不同的物質存在形式,吸引不同的閱讀主體,形成不同的閱讀模式。不同的閱讀模式,具體表現為不同的實物對象、場域空間和方式情境。閱讀的實物對象,有石刻、拓本和書籍之別;閱讀的場域空間,有實地訪碑、戶外展掛和室內攤卷之別;閱讀的方式情境,則有摩挲、辨讀、抄錄、拓印、吟詠、考證、編纂等多種。石刻文獻閱讀所特有的實物對象、場域空間和方式情境,豐富了中國古典文獻的生產方式和傳播方式,也豐富了中國文化的生產方式和傳播方式。在中國古代文士的成長曆程中,石刻文獻閱讀占有相當重要的地位,在他們的人生中留下了不可磨滅的印記。閱讀主體與閱讀客體之間的互動及其相互成全,在石刻文獻閱讀中表現得尤其突出,格外引人注目。

由於篇幅的關係,本文只集中討論古人對於石刻的閱讀,至於拓本和石刻典籍的閱讀,則需另文討論。

一、讀碑與石刻的生長

石刻文獻的閱讀史,與石刻文獻的生產、使用與傳播都是密切關聯的。從某種角度甚至可以說,石刻文獻的閱讀史,就是石刻文獻生產史、使用史和傳播史的重要組成部分。

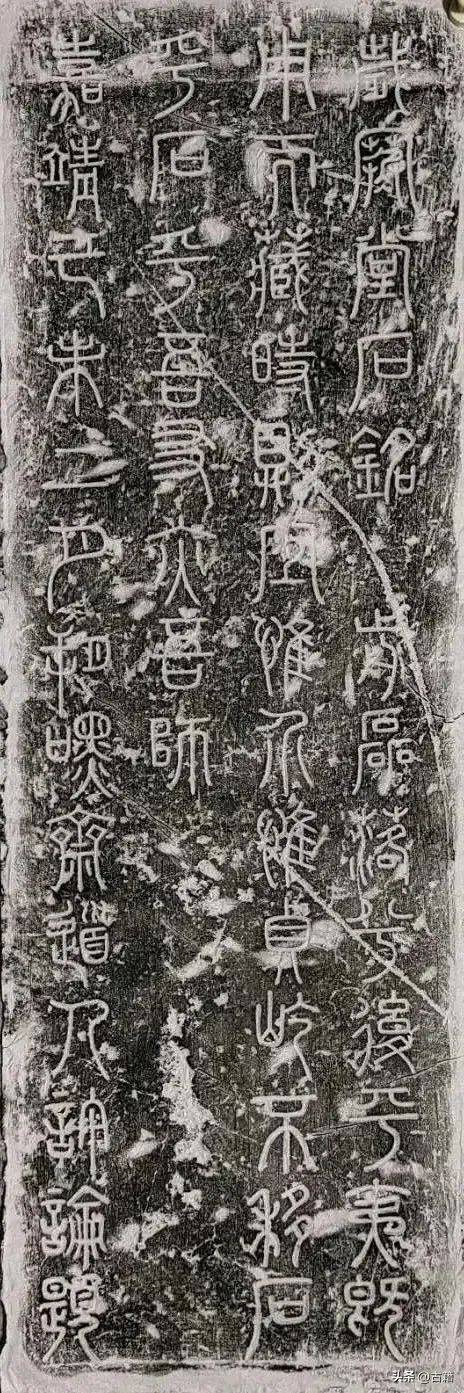

秦始皇東巡刻石,是見載於典籍並且較早被人閱讀的石刻。它在西漢最重要的讀者是司馬遷。在《史記·秦始皇本紀》中,司馬遷不僅詳細地記錄了秦始皇在泰山、嶧山、琅琊台、之罘、東觀、碣石、會稽等地刻碑立石的經過,而且抄錄了除嶧山刻石以外的六篇秦刻石文字[1]。這六篇文字都屬於四言詩體,皆出自李斯之手。秦始皇以及當年隨從秦始皇東巡的李斯等從臣,是這些石刻的第一批現場讀者。秦二世及其從臣是第二批來到現場的讀者,他們還在原刻上留下了閱讀的痕跡。秦二世元年春,「二世東行郡縣,李斯從。到碣石,並海,南至會稽,而盡刻始皇所立刻石,石旁著大臣從者名,以章先帝成功盛德焉」[2]。因為秦始皇在東巡諸刻中自稱「皇帝」,秦二世為了使後人能夠區別秦始皇舊刻與自己的新刻,下令在新刻詔書中稱秦始皇為「始皇帝」[3]。在閱讀秦始皇刻石之後,二世在原石之旁添刻一段文字,今昔兩種不同的文本透過共同的石刻媒介聯結起來,新的文本在舊的文本基礎上衍生。在這個情境中,秦始皇石刻不僅吸引了後來人的閱讀,而且催生了與其直接相關的衍生文本。

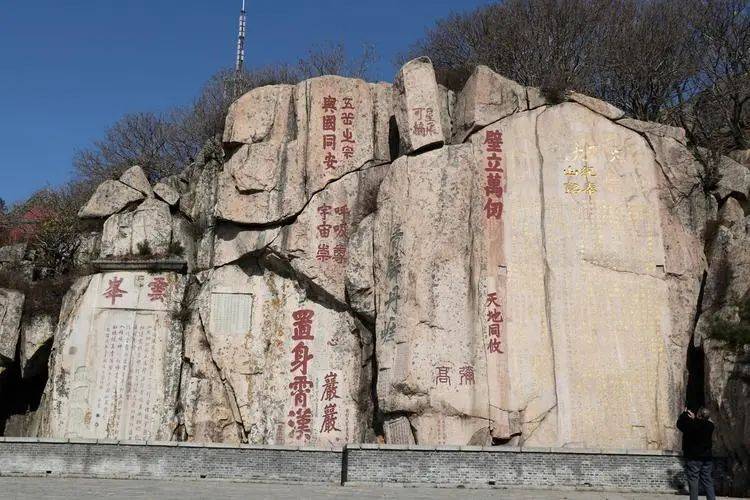

與此類似的文本衍生現象,後代屢見不鮮。那些最吸引讀者閱讀的石刻,往往也就是衍生力最強的石刻。從內容上說,這些衍生文本大多為讀後感,這些讀後感又大致可以分為兩種類型。一種是以原石題字的形式出現,有些被葉昌熾稱為「妄人題字」[4],有的則如題跋,例如雲南「二爨碑」被發現之後,阮元、鄧爾恆分別在碑石上加刻了一段題跋[5],其形式內容與拓本題跋頗為類似。實質上,在這種情境中,題跋者是將石刻視同拓本,將石面視同紙面。另一類是以詩賦的形式出現。比如,湖南永州浯溪摩崖石刻中,最早有中唐大曆年間的元結諸銘以及元結撰、顏真卿書《大唐中興頌》,繼而衍生出宋景祐五年(1038)陳統《讀元顏二公中興頌碑》,宋崇寧三年(1104)黃庭堅《中興頌詩引》,宣和間(1119-1125)張耒《讀中興碑》,元後至元二年(1336)姚紱《歷九疑下瀧江游澹岩寺讀浯溪碑》,清嘉慶十九年(1814)王顯文《游浯溪讀元次山諸銘書後》,光緒十九年(1893)吳大澂《雨中游浯溪讀〈中興頌〉次山谷詩韻》,等等,不勝枚舉[6]。上述例舉諸刻石皆聚集於浯溪摩崖之上,而且由其題目可知,皆是作者讀元次山銘刻有感而發。實質上,在這種情境中,題跋者是將石刻視同紙本詩文的。由此可見,石刻的現場閱讀,既是一種石刻的觀賞方式,也是石刻文獻的衍生方式。置身石刻現場,讀者的情思受到感發,相應的文本因而衍生。

在秦始皇東巡刻石的閱讀史上,司馬遷這個讀者不是最早的,卻是最有創意、最為重要的一位,他留下的烙印也是最為深刻的。他在《史記·秦始皇本紀》所抄錄的,與其說是依據石刻原本而保存的文獻,不如說是經過其閱讀消化之後,根據自己的理解,按照《史記》整體文風融合統一的需求而加以修改的文本。司馬遷對刻辭中一些較為古奧的字詞所做的簡易化處理,如改「」為「巡」、「陲」為「垂」、「卅」為「三十」等,不僅變難為易,而且使原刻整齊劃一的四言句式有了參差和變形[7]。這是一種古為今用的闡釋性的閱讀,從另一角度來說,司馬遷對其閱讀的石刻所作的改寫,是以另一種形式寫就的讀後感。