晋惠帝是昏君还是仁君?他真的是个被人玩弄的“智障”吗?

中国古代皇帝中平庸乃至昏庸的人物有很多,不免做出一些糊涂事,后世的事后诸葛亮们看到这些人物犯的各种搞笑甚至荒谬的错误,不免也腹诽,这皇帝是傻子们,我上我也行。其实,你上还真不行,人家好歹也一般受过系统的帝王教育,看似无脑的骚操作,其实也不是傻子,只不过是个平常智商的人被放在不该其待在的位置上而已。要说有没有真傻子呢?确实有,而且不止一个,不过最著名的是曾经讲过西晋第二位皇帝司马衷。司马衷因为痴傻而被各派人马玩弄,度过了悲惨的一生。最讽刺也是最不厚道的是,司马衷在死后还不得安宁,臣子们给他上了谥号“惠”,人都嗝屁了,还被读圣贤书长大的臣子下属这样磕碜,着实悲剧。

司马衷痴傻的例子史书中提到很多,略举几例咱们就知道了。毛主席年轻时候有首诗很有名:“独坐池塘如虎踞,绿荫树下养精神。春来我不先开口,哪个虫儿敢做声?”虽然是化用前人诗句,但由青蛙鸣叫而悬想无边,已经展现出旷代雄杰的“恰同学少年”的雄姿英发之感。

司马衷听到蛙声呢?智商不高的他在皇家园林里听到青蛙叫,好像发现了什么了不得的新奇玩意,像一个哲学家一样问旁边跟从的士大夫:“这个东西放声鸣叫,是为了我官家鸣叫,还是为了私第鸣叫”。官员们还被司马衷的问题给问懵了,只能回答:“在官家的地盘,青蛙就是为了官家鸣叫;在私人的宅邸,青蛙就是为了私人鸣叫。”后世常常会以这个故事来说明司马衷的糊涂,毕竟青蛙鸣叫还能有什么目的呢,“万物皆备于我”,动物还能有什么想法呢?不过,我倒是觉得这个问题还有点意思,要是智商正常的可能还问不出这样的问题。再说了,古人还常常讲究什么太白袭日,大星落北坡等更加纯自然的现象意味着灾祸呢?这么看来,司马衷的问题还算无伤大雅,像充满求知欲和幻象力的小孩子也有种哲学家的气质。

然而,司马衷的痴傻还有例子可证。咱们老百姓家想象皇帝的富贵,不是有个笑话吗,说皇帝肯定都是大富大贵,他老人家耕田肯定用的都是金锄头吧。司马衷作为皇帝想象老百姓家的生活说出的话也有异曲同工之妙,惠帝当了皇帝没几年,天下逐渐荒乱,百姓有许多饿死的,事情传到惠帝耳朵中,惠帝问了一句:“既然没有米面粮食可吃,为什么不吃肉粥呢?这样不就饿不死人了。”这就是著名的“何不食肉糜”的典故。

“何不食肉糜”于是变成了皇帝痴傻,甚至主要是昏庸无道的代名词。我们将昏君这个帽子冠在晋惠帝司马衷的脑子上当然也无不可,然而,昏庸痴傻了一辈子的他也有明白事的时候。

赵王司马伦等进京清除了后党乱政之祸后,却又搞起了自立为帝的戏码,于是又引发了旷日持久的“八王之乱”。西晋的政权在许多藩王和京城王爷间反复易手,有的呢野心大些就废黜司马衷而自立,这种通常是没有好下场的,比如赵王司马伦,有的呢也有野心,但羽翼未全然丰满之前还不露出,只是当个权臣宰辅,上挟皇帝,下镇地方。而在这中间,地方造反起义也时有发生,少数民族南窥东伺也在持续发酵。

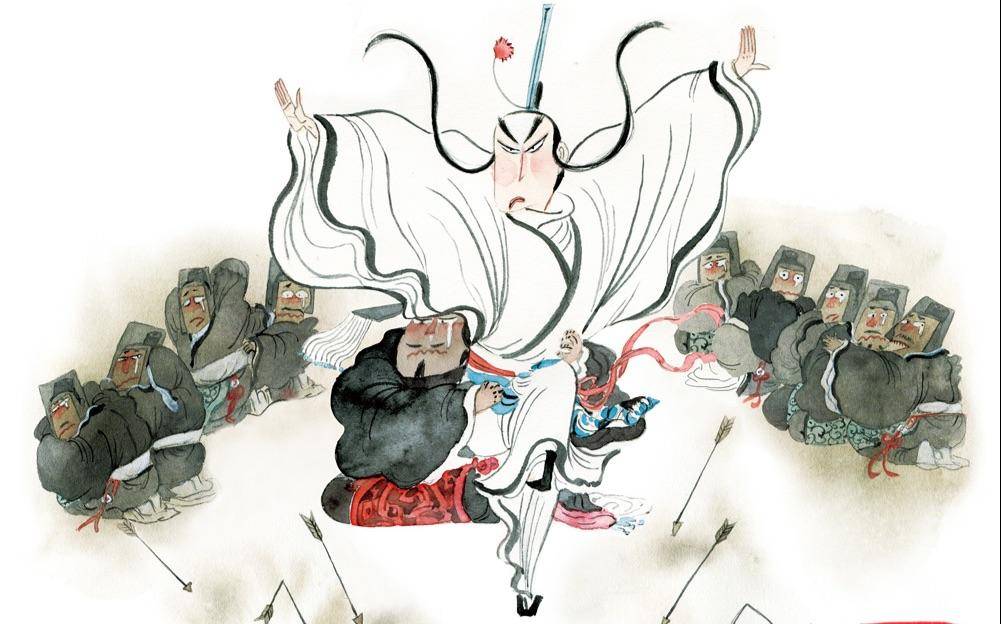

到了永兴元年,朝局方面对立分为两拨,一方面是成都王司马颖和河间王司马颙,一据长安、一据邺城,大有威胁皇室的意思,另一方面就是洛阳的中央政权,东海王司马越、司徒王戎等拱卫着皇帝司马衷。该年七月,东海王司马越等奉着司马衷北征,要平定司马颖的势力。到安阳,十余万大军和司马颖的部将石超交战。战况十分激烈,但最终朝廷的军队还是战败在荡阴。这真是一败涂地,东海王等领军在别处,皇帝御驾亲征却陷在这里,弓箭都射到皇帝的马车上了,乱军之中百官们也来不及护着车驾,该逃命的都逃命去了。弓箭不长眼,射过来正要击中皇帝的要害,只见旁边随侍的侍中嵇绍挺身而出,当时就替皇帝挨了一箭。

嵇绍倒在皇帝身边,血溅出来染透了皇帝的衣袖。司马衷中了三箭,脸颊上还刮伤了一道深深的口子,但最终小命还是保住了,仓皇逃命,最终还是被司马颖的部将劫获了。虽然是敌军将领,但毕竟是皇帝,石超也很礼敬有加。左右官员看皇帝受伤而且破衣烂衫的,就连忙去给皇帝换身好衣服。官员们脱下这件东奔西走,嵇绍的已经有些发黑的血还在上面的衣服,就要扔掉。没想到司马衷看见了,大声喝住:“这件衣服上有嵇侍中的血,不要丢弃。”于是就从此收藏下了这件衣服。可见,虽说司马衷智商不高,但还是能看出秉性中善良明理的一面。