刘伯承与小叶丹结拜为兄弟,之后再没相见,51年后后代终于现身

1995年,中央政治局委员李铁映正在为一件事头疼。

刘伯承元帅去世前,握着他的手特地交代说:

“一定要找到小叶丹的后人!”

可元帅去世已经七年了,小叶丹后人一点消息都没有,李铁映很是发愁。

这天,李铁映翻开桌上的报纸,一则新闻引起了他的注意。上面写着:

小叶丹后人生活艰难。

他眼前一亮,终于找到小叶丹的后人了,刘元帅的遗愿终于可以实现了!

小叶丹到底是谁?他为何让刘伯承如此牵肠挂肚?

这就要从红军长征开始说起了。

一

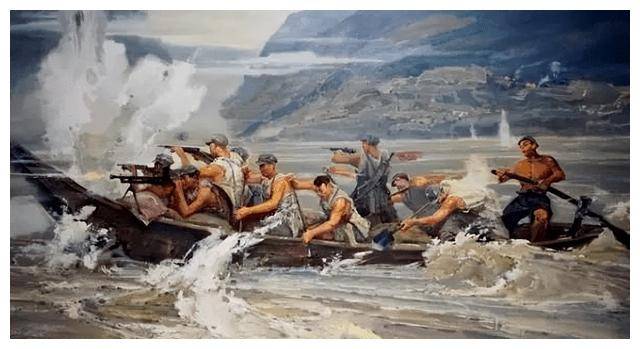

1935年5月中旬,经过浴血奋战后,红军渡过了金沙江,到达了泸沽县城。

当时,前方的敌军正在向大渡河急行,后方的敌军也紧追不舍,红军想要脱困,就只有在包围圈形成前,抢渡大渡河。

去大渡河有两条路可以走,一条是走成都的大路,另一条是经过彝区,直下大渡河边的安顺场。

蒋介石推断红军一定会走大道,不会走小路,因此在这里步下重兵,就等红军自投罗网。

但是作为蒋介石的老对手,毛主席是一位优秀的军事家,他的用兵灵活、飘忽多变,常常让对手捉摸不透。

这次,毛主席一眼就看透了蒋介石的计划,为了避开强敌,他下令红军走小路前往大渡河。

蒋介石之所以认定红军不会走小路,是因为当年太平天国的翼王石达开就兵败此地。当年,石达开率军渡过金沙江到达大渡河附近,但他在这里被困了一个多月,始终无法过河,最终全军覆没。

如今,红军也面临着同样的境况,为了避免步石达开的后尘,毛主席在当地多方调查石达开失败的原因,一位90多岁的老秀才宋大顺揭开了这个谜团:

“达开不自入绝境,则不得灭;即入绝境,而无彝兵四面扼制,亦不得灭。”

他说:石达开兵败大渡河,关键原因就在彝区。

彝族人身材高大,肤色较深,外表同汉人很不一样。他们有自己的宗教和语言,行为处事也和汉人不一样。每个彝民出门都要带武器,他们认为抢劫是一件很光荣的事情,抢劫汉人的东西更是如此。抢劫、宣誓、歃血,构成了彝民的全部生活。

自古以来,彝汉关系就不好,在封建统治者的横征暴敛下,彝民们被逼上山,只能在山上放羊种地来勉强糊口。彝民内部存在很多分支,内斗不断,但他们都惧怕汉人,同时也仇视汉人。被俘虏的汉人都被当做奴隶,被贵族随意驱使。

当年,石达开刚来到彝区,就花钱买通了当地的首领,顺利来到大渡河,但石达开没有约束好士兵,士兵和彝民起了冲突,最终导致彝民倒向清军。他的供词也说自己“被兵勇夷人击败”。

听了宋大顺的话,毛主席若有所思,石达开成也彝区,败也彝区,因此红军能否渡过大渡河,关键就在于能否和彝民打好关系。

然而,彝民们对当兵的很有敌意。民国以来,四川的军阀常年混战,这些彝族部落也受到牵连,被迫卷入战争中。因此,在他们眼中,当兵的个个都是土匪,他们会采取一切手段对付这些人。

为了争取彝民的帮助,毛主席派刘伯承率领先遣队前去和彝民谈判。

二

5月22日,先头部队到达了彝区边上的大桥镇,这里离冕宁只有十五英里。

晚上,刘伯承元帅进行了战前动员:“前面就是冕宁,过了冕宁就是彝区了。彝族人对汉人的猜忌很深,说不准会对我们射箭打枪。但是他们和国民党军队不是一回事,他们都是平民百姓。我们要争取和平通过彝区,没有我的命令,谁也不许开枪!”

彝区气候多变,山林密布,路很不好走。先遣队进入山林后,一边赶路,一边修桥,供后面主力部队使用。但他们前面搭桥,不明真相的彝民在后面拆桥,一路上修建的独木桥都被摧毁了,工兵连不得不重新搭桥。

走着走着,工兵连就掉队了,隐藏在山林里的彝民开始向他们射击。所幸彝民准头不好,没有造成什么伤亡。

当工兵连在修桥时,前面跑来一群赤身露体的男男女女,这些男女女见了红军,个个都胆战心惊地发着抖。

战士们看到这些人可怜巴巴的样子,就上去询问:“老乡,你们这是怎么了?”

这些人说自己是外地来的商人,遭到抢劫,不仅东西被抢走,就连衣服也被扒光了。

可经验丰富的连长王耀南发现不对劲,这些人看到红军都吓得发抖,商人可不会这样。

经过进一步的询问,这些人才说了实话。原来他们都是冕宁的官员及其家眷,红军攻占冕宁后,他们就往山上逃跑,结果遭到彝民的抢劫。

这时,山林间突然传来异动,一群手持棍棒、土枪、长矛的彝民跳了出来,拦住了红军前进的路。

王耀南连忙向彝民解释:“我们是工农红军,不是来压迫你们的。”他反复解释,可彝族人根本不理他。他们喊叫了几声,就挤进队伍,三五人围住一人,王耀南也被围住了。

通讯员见势不好,就要上前阻挡,结果被几个彝民按倒在地,连抢带衣服被扒了个精光。

事出突然,几个战士本能地抬起枪,拉开枪栓,等待连长的命令。

“不许开枪!”连长被几个彝民按在地上,仍大喊道:“总部命令,不准开枪,谁开枪就违背党的政策……”

工兵战士们面面相觑,只能眼睁睁看着彝民把枪和衣服都抢走,然后退出了这片彝民聚居区,狼狈地回到驻地。

就在工兵连遇袭的同时,前方的先遣队也被一些彝民挡住了去路,他们张口就要200元过路费。

为了避免发生冲突,先遣队拿出了200元给了他们。这些彝民把钱抢光后就散了。过了一会儿,又来了一群彝民,同样拦住要钱。

先遣队不解:“刚才不是给过你们了吗?”

谁知,这群彝民昂着头说:“刚才那群人是罗洪家的,我们是沽基家的。你给了他们钱,也要给我们钱才行,不然就不让你们过去。”

先遣队正在和他们交涉,后面来人报告:工兵连遭到袭击,被扒光衣服放回来了。先遣队只能请当地的一位商人充当翻译,向彝民解释,说红军只是路过此地,不会打扰彝民生活,可是彝民们都不相信。

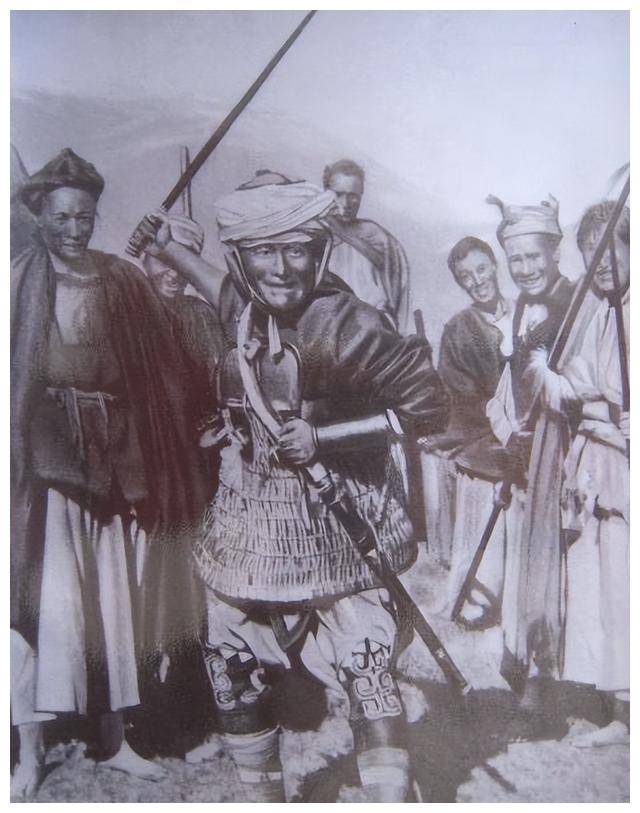

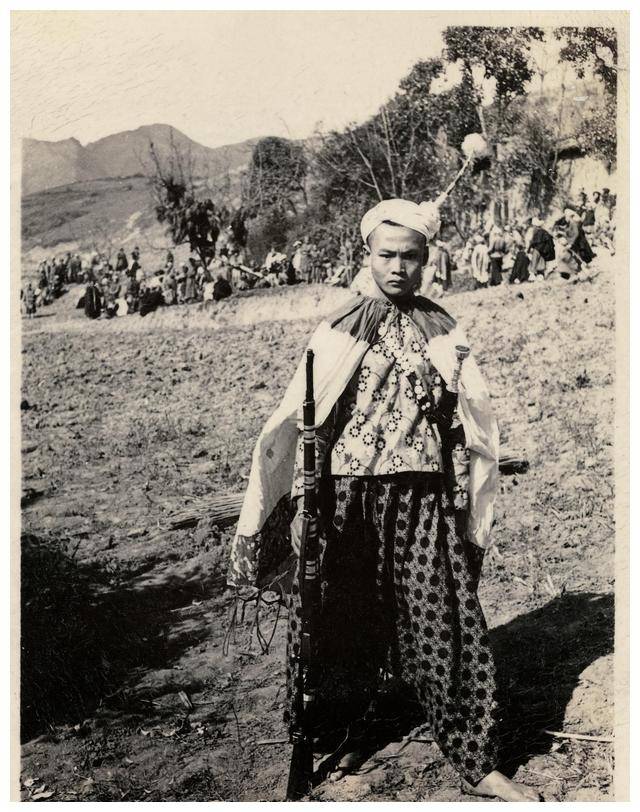

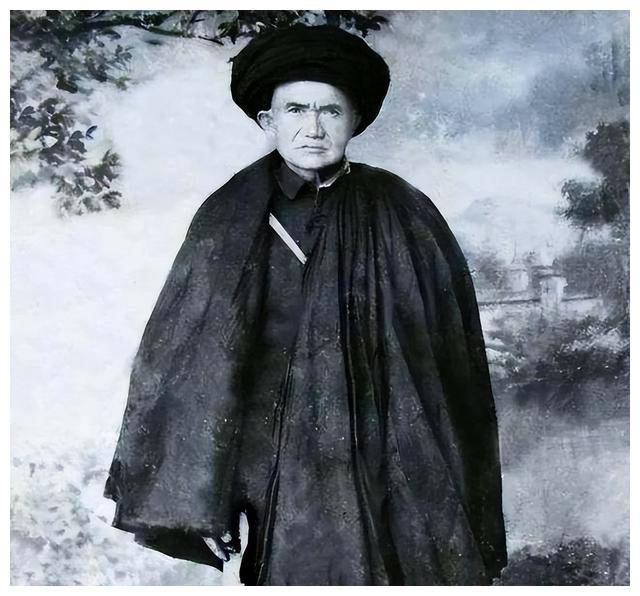

双方僵持之际,几匹骡马直驰而来。为首的是一个高大的彝族人,年约五十多岁,脸色微褐,身披麻布。他是沽基家首领小叶丹的四叔沙玛尔格。

先遣队就请他转告小叶丹,红军主张民族平等,这次前来只是借道,绝不会侵犯彝族同胞。

沙玛尔格环顾四周,见红军纪律严明,和以前来的军阀不一样,心中的顾虑稍少了些,就说:想要取得彝族人的信任,就和首领结为兄弟。

翻译解释道:

“彝族人最喜欢结拜兄弟,并且很讲义气,如果能和他们的首领结为兄弟,红军在这里就畅通无阻。”

与彝族首领结拜,事关重大,先遣队立即向总部发电请示。

毛主席看后哈哈大笑:“我们的结拜和封建社会不一样,红军就是少数民族的真正兄弟!”

刘伯承接到电令后,立即告诉沙玛尔格,他愿意和首领结为兄弟。

三

沙玛尔格回去后,把这件事告诉了首领小叶丹。

小叶丹从小就听族里的老人说:“汉人都是靠不住的”。红军刚踏入彝区后,他就想把这支军队赶出去。

但在暗处观察后,小叶丹发现了不对劲,这支部队不杀人、不抢劫,就连被自己的人抢劫,也是打不还手、骂不还口。他觉得这支队伍和国民党军不一样,就让沙玛尔格去红军那里打探情报。

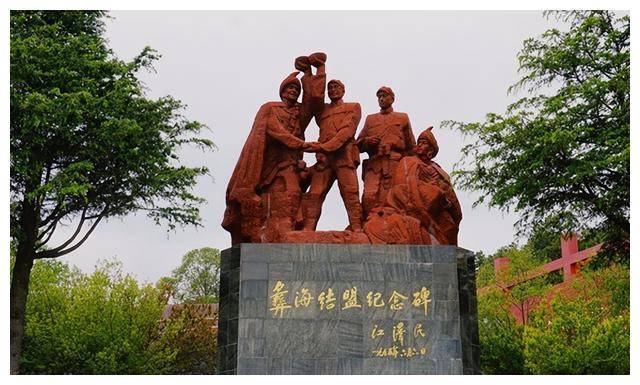

结拜仪式在一个山谷的海子边上举行。这里是一个海拔二千多米的高山淡水湖,以生长细鳞鲤鱼而闻名,被称为“鱼海子”,许多人又把它称为“彝海”。

小叶丹骑马来到彝海边上,刘伯承快步迎了上来。小叶丹一见刘伯承,就要像以前见到汉人高官一样,脱帽行礼。

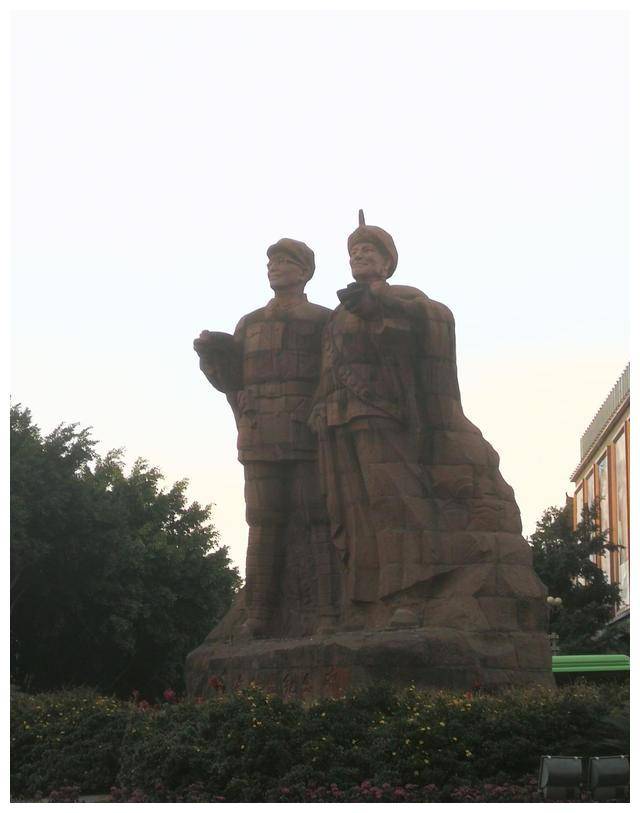

刘伯承急忙向前,扶住小叶丹:“我们是兄弟,大家是平等的!”

简简单单的一句话,却让小叶丹感受到了彝汉平等。两人立刻签订协议,决定在彝海边结拜兄弟。

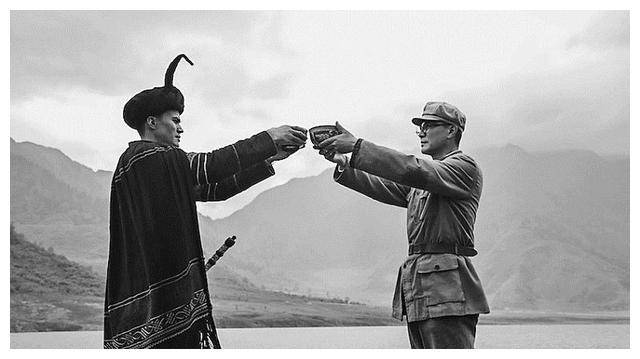

太阳快下山时,一个彝民用碗在塘里舀了两碗清水,拿来一只大公鸡,用刀把鸡头一斩,鸡血滴进碗里。

一切准备妥帖之后,刘伯承和小叶丹并排跪在碗前。面朝着蓝天和湖水,刘伯承举碗发誓:“我刘伯承与小叶丹今天在海子边结义为兄弟,如有反复,天诛地灭。”说罢,他举碗一饮而尽。

小叶丹端起碗激动地说道:“我小叶丹今日与刘司令结为兄弟,如有三心二意,下场就和这只鸡一样。”说完也一饮而尽。

结盟仪式结束后,刘伯承邀请小叶丹叔侄到大桥镇赴晚宴。刘伯承知道彝族人嗜酒善饮,叫把大桥镇的酒全部买来,与小叶丹畅怀大饮。

席间,小叶丹趁着几分酒意,拍着胸脯说:“明天我让沽基家的娃子送你们过境。罗洪家支抢了你们的东西,如果明天他们还敢再来,我们从山下打过去,把全村都给他烧光!”

小叶丹这话固然讲义气,但也有借红军的力量出气的意思,刘伯承一听,急忙劝阻:

“彝族内部要团结,自己人不打自己人。我们要共同对付镇压你们的反动政府,对付军阀刘文辉。”

他伸出手比划,

“一个指头没有劲,十个指头捏在一起力量就大了。”

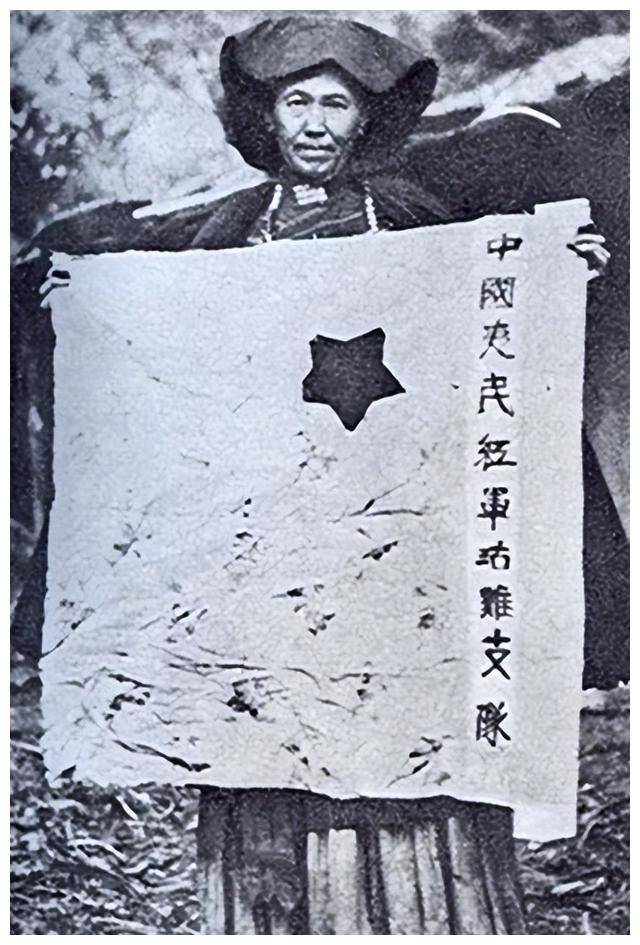

晚宴结束时,刘伯承拿出一面红旗赠与小叶丹,上面写着“中国夷民红军沽基支队”。他当场写下委任状:任命小叶丹为支队长,小叶丹的弟弟古基尔拉为副队长。

小叶丹非常高兴,他把刘伯承的教诲都记在了心头。

第二天,先遣队再次进入彝民区,小叶丹带着十几个沽基家的娃子一路送出村寨。临走前,刘伯承拍拍小叶丹的肩膀说:“红军走后你要打起红旗坚持斗争,将来我们还会回来的。”

通向大渡河的道路就这样打通了。刘伯承走后,小叶丹将彝民组织起来,护送红军主力部队过境。红军一路畅行无阻,顺利通过彝民区,到达大渡河。

四

红军走后,小叶丹打起了红军彝民支队的旗帜,提出了“停止冤家械斗,一致对敌”的战斗口号,和罗洪、洛伍等分支联合起来,坚持了5年的斗争。在小叶丹的指挥下,彝民们团结起来,打败了刘文辉、邓秀廷等反动势力。

后来,邓秀廷在国民党的扶持下,死灰复燃,开始报复彝族部落。他对罗洪家和洛伍家挑拨离间,分化了彝民联盟,镇压了彝民革命,还以通共的罪名杀害了小叶丹兄弟。

小叶丹临死前,含着热泪对自己的妻子说:

“只有红军才真正把我们彝民当人看,刘伯承说过他们会回来,他绝不会骗人的。这面旗子是我们拥护红军的信物,我死了,你要把它藏好,将来交给刘司令。”

1950年,西昌战役爆发,梁文英领命前去解放西昌。刘伯承对他说:“你到了西昌之后,第一个任务就是找到小叶丹,把他带到重庆来。”

梁文英到了西昌后,多方打听,直到西昌解放后,他才知道了小叶丹牺牲的消息。小叶丹死后,他的家人也不知所踪。

刘伯承听到这个消息,第一反应就是不信,然后就命令梁文英去寻找他的家人。7月14日,梁文英找到了小叶丹的妻子,拿到了她保管的那面旗子。

小叶丹死后,他的妻子为了保护旗子,将其缝在了自己的百褶裙里,即使生活再艰难,她也没有把它交给国民党反动派。后来,这面象征着民族团结的旗帜,被珍藏在了中国人民革命军事博物馆中。

可惜的是,在那个动乱的年代,小叶丹的家人再次与中央失去了联系。此后,刘伯承一直惦记着他们,多次派人寻找他们的下落,都杳无音讯。

一直到刘伯承去世九年后,李铁映在看报纸的时候,才发现了小叶丹后人的消息。当时,小叶丹的后人因家庭困难而被迫辍学,李铁映立刻邀请他们来北京,帮助他们在北京读书。

学成之后,小叶丹的后人坚持要回家乡,把所学知识带回去,帮助彝族发展。

在他们的努力下,彝族的百姓也不再固步自封,开始同外界进行交流,让彝族文化走出大山。