傳統工業和快速城市化存在諸多問題,特別是在發展中國家,將帶來資金和人才缺口突出、基礎設施建設滯後、「數字鴻溝」加大、社會不平等、環境壓力、資源短缺等問題,要達成聯合國2030年可持續發展議程目標還存在諸多挑戰。

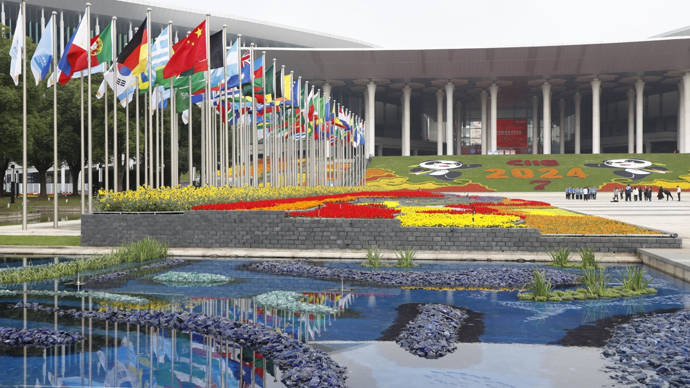

聯合國工業發展組織、中國商務部11月5日主辦的第七屆虹橋國際經濟論壇「工業發展與可持續城市建設——創新和包容的協同戰略」分論壇上,來自國際組織、政府機構、學術界和產業界的高級別代表和專家在多維度上給出解題思路。

在聯合國工發組織總幹事代表兼執行幹事塞西莉亞·烏加茲·埃斯特拉達看來,挑戰也是機遇,將工業區納入城市空間,並採用綠色技術,有助於創造就業機會,促進當地繁榮,並減輕工業活動對環境的影響。

「通過在共建『一帶一路』等倡議和其他國際框架的共同努力下,聯合國工發組織和中國正在努力實現創建可持續城市工業生態系統的共同目標。」塞西莉亞·烏加茲·埃斯特拉達表示,通過培育作為增長和可持續性引擎的工業園區,以及推廣清潔技術、資源效率和數字解決方案,能夠實現這一目標。

數位技術也是一種破題思路。中國社會科學院大學教授江小涓表示,新一代信息技術產業和城市基礎設施更加深度融合,數字時代產城融合發展的能級更高、效果更明顯,數位技術推動形成城市群和產業群融合發展新模式,是數字時代,產業和城市融合發展的三個新姿態、新趨勢。

江小涓認為,數位技術便利的聯通能力,使城市和產業發展突破了行政地理邊界和原有城市內部圈層的限制,形成了城市群落的新樣態,跨城市創新集群是其中一種新樣態,成為城市創新能力的重要載體。美國東北部和西海岸城市群、英倫城市群、日本太平洋沿岸城市群、歐洲西北部城市群以及中國的京津冀、長三角和粵港澳城市群等世界級城市群落都有良好的數字化基礎,在這些跨城產業集群中,企業之間、產業之間和產學研之間互動活躍,創新生態蓬勃有活力。

中國已經成為全球貢獻破題思路最多的國家之一。

堅持走中國特色新型工業化道路,中國是全球唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家,中國也經歷了世界歷史上規模最大、速度最快的城鎮化進程,據統計,2023年末,中國城市已達到694個。

快速推進城鎮化的同時,中國不斷推進基於數字化、網絡化、智能化的新型城市基礎設施建設,產城融合發展取得積極成效,各類經濟技術開發區、工業園不斷湧現,給城市發展注入了新的活力,特殊經濟區模式更為中國的開放型經濟新體制建設、區域協調發展和產業高質量發展作出積極貢獻。

「要營造公平競爭的產業發展環境,反對單邊主義、貿易保護主義。」中國商務部國際經貿關係司副司長趙春峰表示,中方樂意向發展中國家和經濟轉型國家分享工業化進程的中國經驗,中國還將建立金磚國家特殊經濟區中國合作中心,中方將藉助這一平台繼續加強與全球南方國家分享特殊經濟區建設工業化的政策經驗,實現共同發展。

「世界上到2050年有86%的人口會生活在城市化的區域裡,這對我們的基礎設施以及工業發展產生巨大壓力。」聯合國南南合作辦公室主任迪瑪·阿爾哈提卜認為,應對壓力,需要讓城市發展的同時能夠保持它的可持續性和韌性,數字化、綠色發展都是有效的出路。截至目前,聯合國已在50多個發展中國家推動了40多個南南合作示範性項目。

迪瑪·阿爾哈提卜提到了兩座讓她印象深刻的中國城市和一個省份:武漢、深圳有先進的水處理方案,減少洪水和水污染的發生,同時更好地節約水資源。山東一些示範城市將陽光轉化成電,減少污染的同時為當地人民提供更多工作機會。

應對挑戰,中國進出口銀行行長王春英認為要在四方面發力。首先是堅持發展優先,十年多來,中國進出口銀行「一帶一路」貸款項目累計帶動投資超過4000億美元,支持建設鐵路里程超過4000公里,公路里程超過2.3萬公里,機場40餘個,港口30餘個。二是堅持普惠包容,注重就業、稅收和民生的改善。三是堅持創新協調,聚焦清潔能源、數字經濟等領域,打破傳統發展模式束縛,不斷挖掘新的經濟增長點。四是注重知識分享,助力發展中國家的能力建設。