最近在看《馬男波傑克》,貓女這個形象讓我印象深刻。

作為馬男的前女友和經紀人,她總是在馬男遇到問題的第一時間出現,幫他處理各種各樣的爛攤子。

朋友遇到困難也是盡心盡力地為 ta 們排憂解難,不求回報。

但她卻不懂得怎麼照顧自己:

總是愛上混蛋,感情生活一塌糊塗;

失戀了也不允許自己表露脆弱,把全部的精力都投入工作;

習慣用「我沒事」來掩飾自己真實的需要,把最好的一面給別人,難過的時候,卻總是一個人。

她曾經跟馬男講自己對「被照顧」這件事的恐懼:

我怕我會失去一部分的自我,我怕變得太安逸、太軟弱,我怕如果讓別人照顧我,我就不再是真正的我了。

《馬男波傑克》

你是不是也會這樣: 習慣性照顧別人,卻很難心安理得地「被照顧」?

如果答案是「是」,那你可能陷入了一種行為模式: 強迫性照顧(compulsive caregiving)。

01

強迫性照顧的樣子:不管和誰在一起,都會慢慢成為照顧者

「強迫性照顧」是心理學家鮑爾比在研究依戀理論時提出的一個概念:

在很多親密關係中都扮演著「給予者」的角色,而很難做一個接受者。這是 ta 跟別人建立情感紐帶的唯一方式:ta 必須永遠是照顧者,ta 能得到的唯一照顧是對自己的照顧。

具體來說,就是在關係中對他人的需要和情緒十分敏感,並且把「照顧別人」本能地當成自己的責任,卻忽視自己的情感需要、也很難向別人表達。

「強迫性照顧」的人,往往會有這樣的表現:

1. 不管和誰在一起,都會慢慢成為照顧者

梅勒妮·坎特伯瑞等人曾經對應鮑爾比的依戀系統提出了一個 「照顧行為系統」的概念: 當我們感知到來自重要他人的需要時,照顧系統就會被激活。

強迫性照顧者的「照顧行為系統」往往處於「過度激活」的狀態:他們自然地認為照顧別人是自己的職責,即使對方並沒有求助。

共情和幫助別人的行為會給強迫性照顧者帶來一些好處,比如得到他人的感謝和讚美,容易與他人建立聯繫; 但當「照顧」成了關係中唯一的行為模式,強迫性照顧者就很難讓自己「被照顧」。

《馬男波傑克》

2. 難以表達自己的需要

每個人都有被愛、被關心的需要,表達這種需要本來是一件很理所應當的事,強迫性照顧者卻不能: ta 們往往對表達自己的需要有恥感,比如會擔心傾訴自己的煩心事會被朋友嫌棄;談戀愛的時候,即使對方讓自己不舒服,因為害怕衝突,也傾向於忍著不說。

這讓 ta 們習慣於在關係中委屈求全,做一個聽話、懂事的角色,而把「表達需要」當成一種軟弱、一種失控。

《馬男波傑克》

3. 越獨立,越孤獨

強迫性照顧者容易進入一個「越獨立、越孤獨」的循環。

因為習慣做一個照顧者,他們解決問題的能力和心理韌性往往很強,在別人眼裡非常獨立。

但越是獨立,越不相信自己可以依賴別人,習慣從信任的關係中退縮和逃離,無法感受到「心安理得被照顧」的依戀情緒。

習慣為別人排憂解難,但在自己需要照顧的時候,卻總是一個人。這種沒有人可以依賴的孤獨感,是強迫性照顧者經常會有的體驗。

《馬男波傑克》

02

一個人是怎麼成為「強迫性照顧者」的?

強迫性照顧最主要的原因,是在童年時經歷了 「破壞性父母化」:

在最該被照顧的人生階段,因為父母沒有能力履行照顧自己的職責,被迫跟父母進行「角色轉換」,做了「父母的父母」。

《小歡喜》

如果一個人在幼年時表達自己的需要,這種需要被父母看到並得到了即時的回應,ta 就會知道這樣的表達是正當的、是能給自己帶來需要的照顧的,表達需要就會成為一件很自然的事。

而被迫「父母化」的孩子在表達需要時,卻經歷了全然不同的體驗:

被漠視,或者因為表達需要被責怪、被懲罰。

經歷這麼幾次需求受挫之後,他們就會形成這樣一種不合理信念:

表達需要是麻煩的,痛苦的,會帶來衝突,惹父母生氣。

從而放棄表達。

而對一個孩子來說,跟父母的關係是最重要的關係,既然表達需要不能跟父母建立聯繫,他們就需要重新想辦法接近父母。不被滿足需要的孩子,接近父母的方式就是:反過來照顧父母,滿足父母的需要。

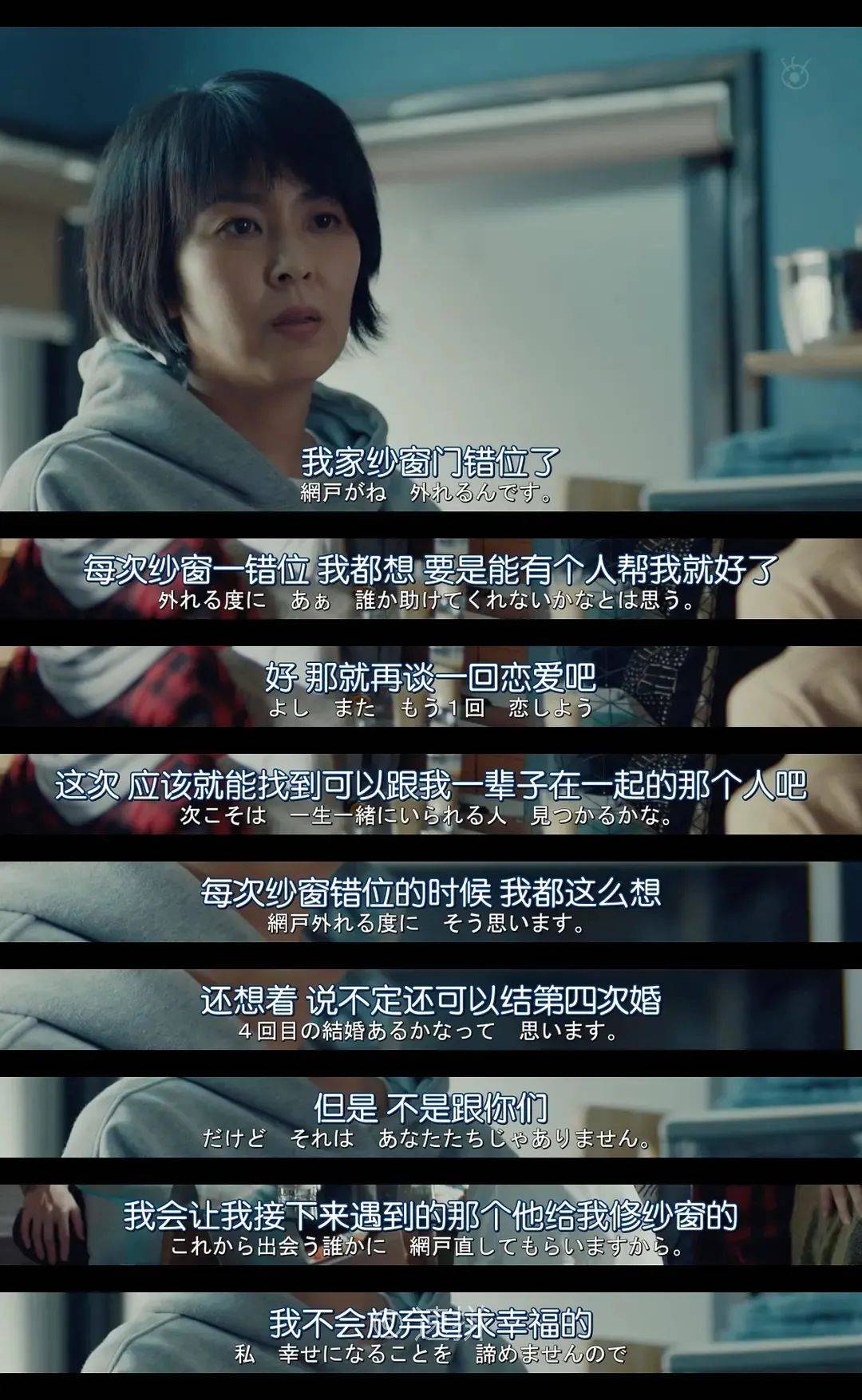

《大豆田永久子與三名前夫》

照顧父母(父母化)主要有兩種形式:

1. 工具性父母化:

承擔本該由父母完成的家庭職責,比如賺錢、管理家庭財務、照顧弟弟妹妹、做家務。

2. 情感性父母化:

在情感上照顧父母,做父母的安慰傾聽者、情感調理員。比如跟長期抑鬱的母親相處,孩子會自動承擔「讓母親高興」的責任;當父母無法處理自己的情感衝突時,孩子被迫成為家庭系統中的調節者。

之前很火的電視劇《小歡喜》裡面的英子,就是一個經歷了「情感性父母化」的孩子。因為跟丈夫離婚,好強的媽媽把自己對生活的期待都寄托在了英子身上。 看上去被照顧得很好的英子,其實一直在情感上照顧媽媽:

因為擔心媽媽不高興,勉強自己吃不喜歡的東西,看已經看過的電影;

習慣壓抑自己的真實想法滿足媽媽的期待,明明有清晰的志向,卻總是為了媽媽妥協;

經常在媽媽發火之前把責任攬在自己身上,做主動道歉的一方……

《小歡喜》

《老友記》里也有個典型的情節:瑞秋和羅斯分手之後,朋友們都為平衡他們之間的關係而困擾,但最焦慮的人,是錢德勒:

他說這種場景像極了幼年時父母離婚的場景,已經戒煙很久的他又開始重新吸煙,當瑞秋和羅斯快要吵起來的時候, 他會忍不住做出奇怪的行為,把他們的注意力吸引在自己身上。

《老友記》

研究表明, 情感性父母化可能比工具性父母化更具破壞性(McMahon and Luthar, 2007; Tompkins, 2007; Byng-Hall, 2008)。它比工具性父母化更難被察覺,也更可能帶來持久性的傷害:

一個孩子可以通過練習完成洗衣服的任務,但他怎麼能保證「讓父母開心」呢?這對成年人來說也是一個過於沉重的責任。

這樣的角色互換是一種情感虐待,它可能會造成嚴重的情感創傷。正如鮑爾比所說:

「父母不在身邊」的感受是累積的,它的影響不亞於任何實際的、急性的失去所帶來的情感影響。

1. 它改變了一個人對親密關係的認知

情感性父母化可能會改變孩子的自我認知和對親密關係的理解,從而影響人際關係質量。

對於被迫「父母化」的孩子,因為需要承擔的責任超出了他們的發展能力(Earley & Cushway, 2002), 本該讓自己感到被保護的親子關係變成了一種對自己持續產生壓力和情緒困擾的關係。

這會影響他們對人際關係的整體認知: 在 ta 們的世界裡,所有的人都不會回應或者難以理解自己的需要。這讓「表達需要」成為了一件難上加難的事情。

接下來,人們可能很難理性地處理信息,同理心大大減少,可能會將伴侶視為對手(甚至無法回憶起為什麼喜歡過伴侶),行為開始更多地考慮個人利益,不再把關係放在首位。

《 大豆田永久子與三名前夫》

2. 「照顧」成為一種防禦機制

成年後的「強迫性照顧」是一種防禦機制,因為在童年,「照顧」是自己的需要被拒絕之後的不得不採取的行動,當 ta 做出照顧的行動時,被動和無助的感覺很強烈。

成年之後, 為了不讓這種無助感再次發生,ta 們會選擇主動地去照顧別人,這會讓 ta 們對關係獲得更多的掌控感。

《 無法成為野獸的我們》

3. 「照顧」成為了跟別人建立情感聯結的唯一方式

從強迫性照顧者的早年經歷可以發現,照顧父母的背後其實是一種對失去的恐懼,ta 們需要通過「照顧」維持跟父母的關係。

成年後,ta 們仍然把「照顧他人」當成跟別人建立情感聯結的方式,甚至是唯一的方式。這讓 ta 們困在角色中,無法探索如何用其他方式跟別人建立情感。

在強迫性照顧者的世界裡, 總是為他人付出的行為背後,其實藏著深深的恐懼:

我只有對別人「有用」,才值得被愛。如果我不能照顧別人,我就會失去這段關係了。

今天的文章就是想告訴「強迫性照顧者」們:

不是這樣的。

過去沒有得到好的照顧,不是因為你不該被照顧,只是因為父母沒有能力好好照顧你。

可現在不一樣了,你已經長大了,你完全可以好好照顧自己,讓自己進入一段能心安理得被照顧的關係。

請抱抱那個辛苦的自己,告訴 ta:

你不需要成為一個「照顧者」才能獲取愛,你本來就值得被好好地愛。這不是一件需要證明的事情。

《 大豆田永久子與三名前夫》

本周諮詢師推薦

————————

參考文獻

————————

The Atlantic:When Kids Have to Act Like Parents, It Affects Them for Life

作者:李歪歪

編輯:四月

責編:寒冰

封面:《The Whale》