筆墨之間,有什麼?山水之外,還有什麼?

關於中國傳統書畫的論著很多,多為研究者所著,出自書畫家之手的卻不多。詩書畫印皆擅的茆帆,將自己數十年的創作體悟埋進學識里,寫成「大家小書」《茆帆山水畫公開課》,於俯仰笑談之間,映出藝術內部的景觀,帶領讀者進入中國傳統藝術的隱曲之處。

茆帆,本名欒國藩,1949年生於上海。上海市文史研究館館員,國家高級美術師。

「生活」

中國傳統藝術、傳統文化,就其實質而言,都是中國古代讀書人的生活日常,而生活日常就該是輕鬆、親切的

中國傳統藝術、傳統文化,就其實質而言,都是中國古代讀書人的生活日常,而生活日常就該是輕鬆、親切的

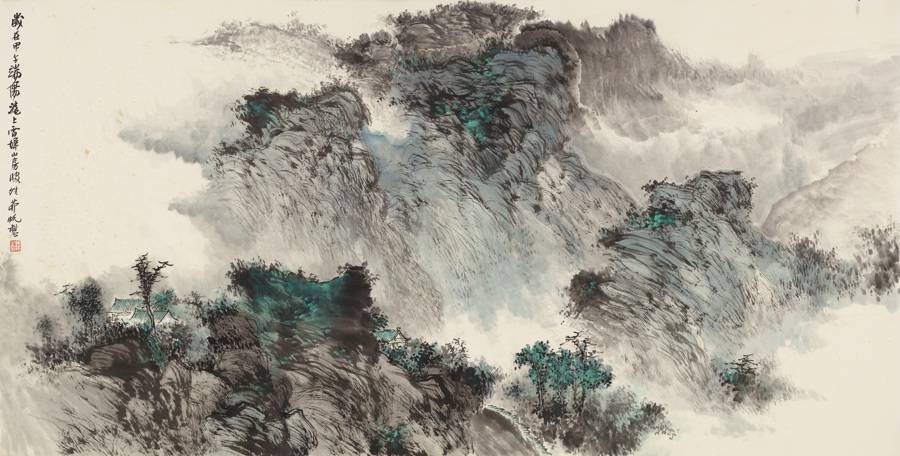

茆帆山水畫作品。

上書房:您幼承庭訓,數十年習詩書畫印,這本結合您一輩子創作經驗、探究中國傳統藝術曲徑通幽之處的《茆帆山水畫公開課》,對書畫的思考非常深入,但無論是書畫研習者還是普通讀者,讀它都不隔膜,反有一種輕鬆、親切之感。

茆帆:那是因為包括詩書畫印在內的中國傳統藝術、傳統文化,就其實質而言,都是中國古代讀書人的生活日常,而生活日常就該是輕鬆、親切的。

上書房:既然是生活日常,那藝術與人也便有了氣息的關聯。

茆帆:那是一定的。

要想理解中國傳統藝術、傳統文化,就要深入研究古人曾經有過的生活狀態。比如,古人所謂「書者,如也」「書者,散也」,意即書法是一種表現人之面貌的「表象」,什麼人寫什麼字,書法如其志、如其學、如其才。寫好書法,先要抒放情性,摒除一切雜念。

這是中國傳統文化的核心精神,如果能基於這個精神本源來理解中國傳統書畫,即便是不懂創作技法的人,也能獲得較為深刻的見解。

上書房:這樣外行也能「悟道」。

茆帆:是的。此外,我總認為,藝術創作與藝術欣賞有一個共通的法則,那就是提高眼界。「眼高手低」在此非但不是貶義,反是獲取進步的先導條件之一。不能想像,中國書畫創作有「眼」不高而「手」高的,「眼」之不存「手」將焉附?欣賞也是一樣,沒有見過「好東西」,如何判斷作品的優劣?

「地位」

畫好寫意山水的技法至關重要,但是,具備了技法不一定就能畫好

畫好寫意山水的技法至關重要,但是,具備了技法不一定就能畫好

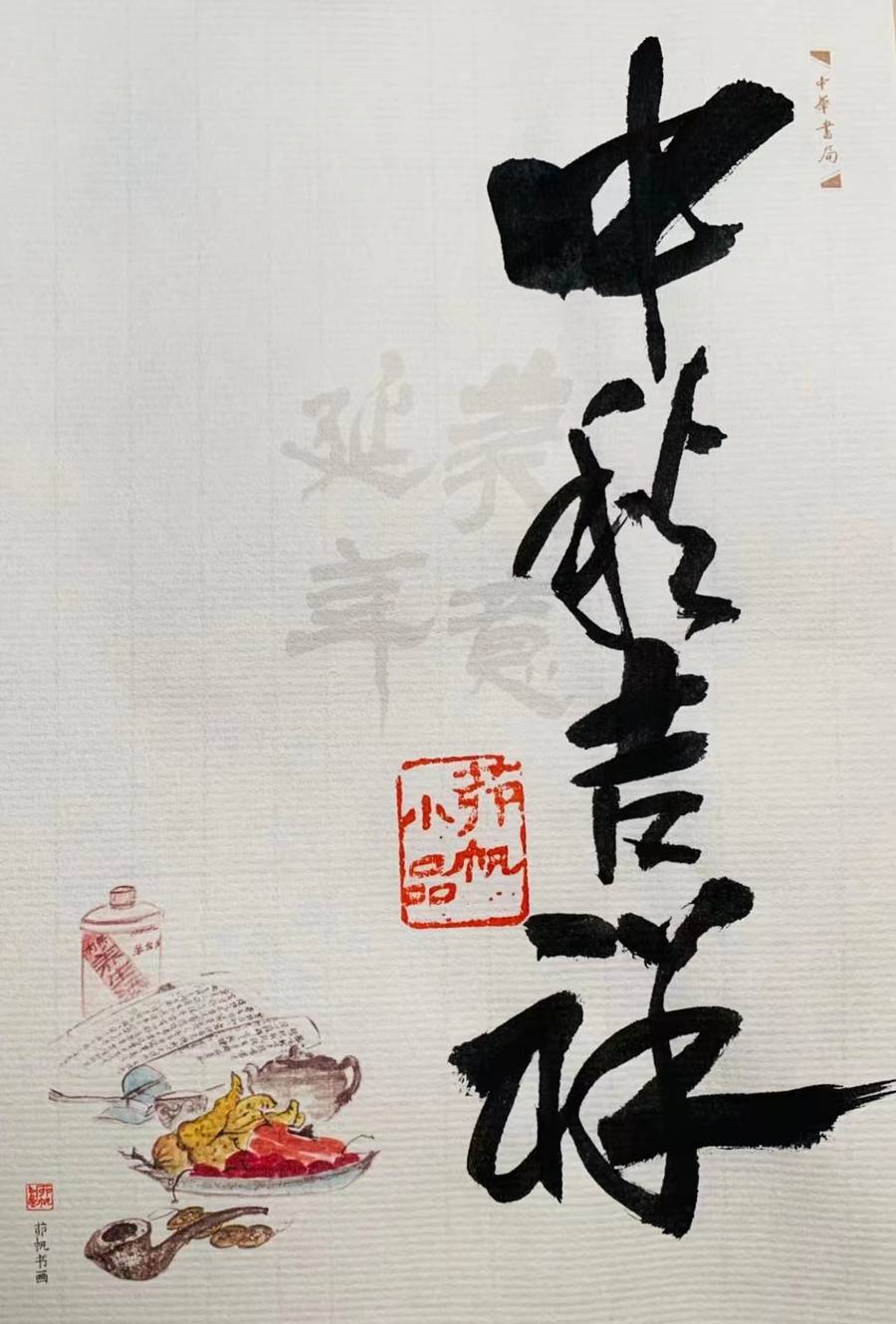

充滿哲思的書畫小品。

上書房:您在書中寫道,寫意山水畫「具有至高無上的地位,又處於毫無地位的地位」,此話怎講?

茆帆:這要從山水畫的源流說起。

遠古時代,人完全地生活於大自然之中,久而久之,也就自然而然地想要記錄「日出而作,日入而息」的生活場景。繪畫因此萌芽。古人從描繪動物、植物、日月星辰,到摹狀人們捕獵、耕作等行為,慢慢地,畫面上開始出現背景。這些背景就是中國山水畫的雛形。從這本源來說,豈不是「毫無地位」?

人物畫發展到東晉時期,出現了顧愷之那樣的大畫家。顧愷之不但能畫人物,也能畫山水,我們現在讀到的《畫雲台山記》就是他的山水畫構圖設計的文字記錄。有理由相信,山水畫作為獨立畫種的發端,應該就是在東晉時期。可惜的是,顧愷之的山水畫沒能像他的人物畫一樣被保存下來,這或也正是山水畫「毫無地位」的一種佐證?總之,我們現在能見到的存世最早的山水畫,是隋代展子虔的《游春圖》。

但是,寫意山水畫自誕生以來,又已然形成了一整套體系,內容相當豐富。畫好寫意山水的技法至關重要,但是,具備了技法不一定就能畫好,從這個意義上說,寫意山水畫又具有「至高無上」的地位。

「寫意」

寫意山水的靈魂是「意境」,要在畫中追求詩的意趣

寫意山水的靈魂是「意境」,要在畫中追求詩的意趣

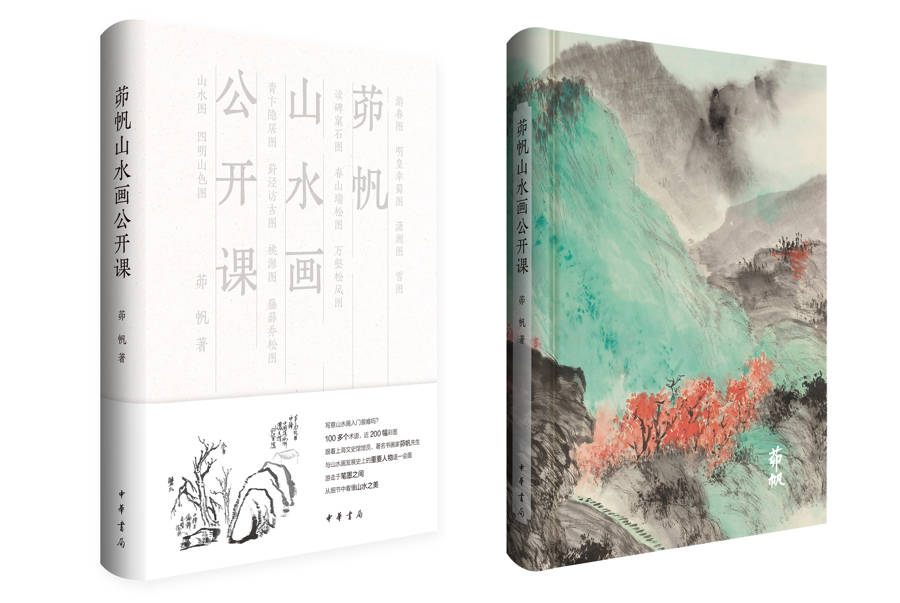

《茆帆山水畫公開課》在八月上海書展上首發。

上書房:如何理解寫意山水畫的「寫意」二字?

茆帆:在這本書里,我總結了寫意山水畫的一些特徵。

第一,寫意山水畫的用筆、用墨要求傳達作者的情緒、意趣,以「意」為上;第二,寫意山水畫技法的整體意識很強,用筆、用墨、用水、用色力求達到高度的統一,所謂「有筆有墨」「墨不礙色,色不礙墨」等;第三,寫意山水畫的技法通用性極強,在運筆中有用墨,在用墨中有運筆,可將創作者引入一片「自由天地」。

最重要的是,寫意山水的靈魂是「意境」,明代徐渭的花鳥畫、清初石濤的山水畫等,都是有靈魂的作品。宋代韓拙所說的「用筆有簡易而意全者,有巧密而精細者」,前者指的就是「寫意」。

寫意畫又分「大寫意」和「小寫意」。「大寫意」的用筆、用墨相對比較狂放,如近代的吳昌碩、齊白石;「小寫意」則比較規矩,如晚清任伯年的大多數作品。

上書房:能不能說理解了中國畫的「意境」,也就理解了中國傳統文化?

茆帆:至少是很接近了。中國畫誕生於中國特有的文化氛圍之中,它和中國其他藝術一樣,始終圍繞著一個「意」字展開,諸如意趣、意態、意念、意境等。中國畫所「寫」的就是物象的「意」。所以,表現在畫中的主要是物象之「意」而不是外表(形狀或形體)。正因為中國畫強調「寫意」,才能在千百年的發展歷史中形成獨特的風貌,從而立足於世界文化之林。捨棄了寫意,即便把物象描繪到纖毫畢現,還不如拍照更寫實。

南朝的謝赫非常重視「意」,將它看作繪畫創作的主題思想;北宋蘇軾提倡「詩情畫意」,為的是要在畫中追求詩的意趣;北宋郭熙對山水畫的具體要求則是「春山淡冶而如笑,夏山蒼翠而如滴,秋山明凈而如妝,冬山慘澹而如睡」等,以擬人的手法形象地描述山在四季變化中的神情,他認為如果一幅山水畫中體現出這種神情,便會產生類似的「意境」;清初笪重光更重視描繪對象的真實性,他說的「實景清而空景現」「真境逼而神境生」「無畫處皆成妙境」等直接提出了「景」和「境」的關係。凡此種種,用現代的語彙來總括,就是所謂「意境」的體現。

「樂此」

於是乎,數十番寒往暑來荏苒至今

於是乎,數十番寒往暑來荏苒至今

有時,畫是主角;有時,字是主角。

上書房:您在一首自敘歌中說道:「少小耽詩書,初心慕先儒。榻椅陳名跡,畫屏識古圖。」是什麼點燃了您對中國傳統文化的興趣?

茆帆:民國時期我父親到上海開廠搞經營,他閒暇時喜歡舞文弄墨。我小時候跟著父親去福州路上的文物商店和古玩字畫店鋪,他喜歡買古玩和字畫,但買回來不會向我們展示,而是收在兩個白木箱裡。

不過,我從十三四歲開始,獲得了臨摹家中舊藏冊頁、捲軸的權利。後來,我又到舊書店買了一套《芥子園畫譜》回來。這些都對我有啟蒙作用。

我那時興趣廣泛,蘭竹、山水、人物,拿到什麼臨摹什麼,雖然食而不知其味,卻也樂此不疲。隨著年歲漸長,興趣逐漸集中到寫意山水這一門類上。大約十年後,在一些書畫前輩那裡聽到「以書入畫」「畫畫一定要了解書法」的教導,特別是讀到潘天壽先生說的「畫家不必『三絕』而須『四全』」的名言,才把主要精力轉移到書法上去。

茆帆篆刻作品。

我習書法,附帶讀古文、作舊詩、刻印章,又有了十餘年刻苦的積累,再重新探究歷代山水畫的旨趣,自然就不同往昔了,對於書法之於中國繪畫的重要性,也有了更深的體悟,手中的筆也慢慢地自在起來。於是乎,數十番寒往暑來荏苒至今(笑)。

「得法」

遵循內心,相信自己在這麼多年的創作實踐中感悟到的東西是對的

遵循內心,相信自己在這麼多年的創作實踐中感悟到的東西是對的

與易中天談詩論畫。

上書房:書中有一個篇章叫「書畫百題」,以短小精悍的篇幅為讀者解釋中國傳統書畫的一些專用術語和詞彙,這項工作很有意思。

茆帆:但做起來比想像中難。

有些術語,如「入帖」「出帖」「白描」等,百把字就可以講清楚;而有些術語,如「氣韻」「筆意」「意境」等,縱然寫數萬字也未必能講透。還有,古人對一些概念的詮釋可謂雲山霧罩,似是而未必是。因此,我在寫這些文字時,常常處於與自己、與前人「血戰」的狀態之中。

上書房:「天人交戰」的結果是什麼?

茆帆:結果是讓我對傳統有了更深入的理解,但與此同時,我也遵循內心,相信自己在這麼多年的創作實踐中感悟到的東西是對的。

比如,談到「墨分五彩」,就是現在年輕人喜歡說的「五彩斑斕的黑」,用墨之所以能夠分出焦、濃、淡、濕、枯,關鍵在於用水。水墨畫尤其注重用水,用水得法,才能顯出層次和墨韻。倘若用水較多並且得法,通過宣紙的滲透、暈化,就會產生一種水淋淋的效果,這就是「水墨淋漓」。一般稱得上「水墨淋漓」的作品大多有個特點,就是運筆往往極有氣勢,一氣呵成,能充分表達作者作畫時的感情。這種看上去像是偶爾獲得的效果,是難以複製的,有時甚至畫家自己想再臨摹一遍也達不到相同的效果。

又如,談「行氣」這個術語時,我舉了王獻之行書帖《鴨頭丸帖》的例子,這張便札看似隨手寫出,但字的大小參差、字與字之間的或疏或密,行與行的間隔距離看起來都很和諧。我們可以去網上找一張《鴨頭丸帖》的圖片,列印下來,試用一張透明紙蒙在上面摹寫,只要將其中一兩個字改寫得大一些或小一些,或者將行距改得寬一些或窄一些,看看是不是還能如原帖般和諧、精彩?試驗幾遍,對於字與字之間、行與行之間的「行氣」,就能豁然明了了。

上書房:您近年來經常按照「美學小品」的方式寫一些畫論,甚至創作一些「美學小品」,配以富有哲思的短文,比如您的「茆公畫話」系列,常常讓人或莞爾一笑,或若有所思。對於書畫,您似乎進入了一種「游」的狀態。

茆帆:回顧自己耗費在書畫里的數個「十餘年」,很感慨。其中至為深切者有二:一是中國書畫之精深足以耗盡人的畢生,而成就的高低一靠學養、二看天分;二是學習方法至為重要,誰能少走彎路,拍馬直奔堂奧,誰才能贏得生命的充裕去作高深的研究,去創立自己的體系。

正如古人書法論著中所說,「凡書通即變」,學習要得「法」,但得「法」不是最終目的,得了「法」還要能「變」,要變成自己的面貌。如果死守「定法」,縱然有入木三分的功力,最終不過是書法的奴隸。這是很可悲的。

「靜氣」

我的內心始終是比較安靜的。「靜得下來」也許是因為我喜歡思考

我的內心始終是比較安靜的。「靜得下來」也許是因為我喜歡思考

把書畫工作室設在龍華古寺內。

上書房:您將書畫工作室設在龍華古寺里,這很獨特,其中有何機緣?

茆帆:我一直對佛學比較感興趣,我不把它看成一種信仰,而是看成傳統文化的一部分。佛學的傳播對傳統藝術產生了深刻影響,敦煌莫高窟有無數以佛經為主題的壁畫,清初四畫僧是藝術家中的典範。多年前龍華古寺成立華林書畫院、華林博物院等,我即是從那時開始參與華林書畫院和華林博物院的文化事業的。

上書房:這間畫室縈繞著一種靜氣,您身上也有,這樣的淡定從容如何修煉?

茆帆:龍華古寺熙熙攘攘,畫室日常工作也很忙碌,但我的內心始終是比較安靜的。「靜得下來」也許是因為我喜歡思考。

我認為自己是一名創作者,算不上研究者,只不過我時常會思考一些與創作相關的問題。我常常想,以前書畫界的一些前輩,普遍同時擅長詩書畫印,但現在這樣的全能者很少。當然,這與隨著社會發展,社會分工日益精細有關,但精細到寫書法的就一門心思寫書法,畫畫的就畫畫,篆刻的就篆刻,寫詩的就寫詩,這樣是缺少貫通的。其實,詩書畫印是「心心相印」的,如果一個詩人有詩情、有詩心,那寫字對他而言不應該有障礙,反之,書法家也應該會畫兩筆,畫家則應有能力創作自己的詩句並題寫在畫上。

再扯開一些說。我有一個觀點:看一張畫的好壞,如果看不懂畫,也可以看畫上的題字,真正通畫理的畫家,對書法一定是通的;同樣,篆刻家可能不會寫書法嗎?不可能的,至少他的篆書是要過關的。篆刻有三個關鍵,一是章法,二是字法,三是刀法。章法要符合傳統的審美情趣,要符合一般人的審美;字法就是篆字不能寫錯;相對而言,刀法是最簡單的。

上書房:思考的結果會在作品中有所體現嗎?比如,我們剛才提到的您在網絡上頗為走紅的「茆公畫話」系列作品。

茆帆:當然。近幾年我的幾百張「畫話」,是在我的年輕朋友們和學生們的鼓勵下創作的。這些「小畫」技法上很簡單,畫的都是生活中的零碎事物,配的文字也是隨感式的碎言碎語。作品雖「小」,但我還是恪守兩點——好話不一定寫,但一定要寫真話;不管創作形式怎麼變,決不丟棄傳統國畫的寫意手法。

「問路」

中國傳統藝術不單是練出來的,更是熏出來的,不需要刻意地、主觀地「創」,需要的只是理念上和技法上的「新」

中國傳統藝術不單是練出來的,更是熏出來的,不需要刻意地、主觀地「創」,需要的只是理念上和技法上的「新」

參與「海派名家地鐵行」系列活動,為城市增添藝術氣息。

上書房:您如何看待現在越來越多的年輕人願意親近傳統藝術?

茆帆:這是時代之幸事。

我很贊同蔡元培先生提出的「美育是最重要、最基礎的人生觀教育」這個理念。這不僅是審美的需要,更關乎社會的根本大事——美與不美,是客觀存在的,一個人怎麼可以美醜不分?美醜不分就是好壞不分,如果這樣,那我們的社會準則在哪裡?其實,早在二十世紀五六十年代,齊白石、唐雲等藝術家就用他們的藝術作品諷刺美醜不分的現象,如果一個人不會用自己的眼睛辨別作品的美醜、好壞,只會拾人牙慧、人云亦云,就會被形容為「耳食」「鼻觀」。這種比喻很是生動。

上書房:說到年輕人親近傳統藝術,說到社會審美,我心中一直有一個「大問題」——中國傳統文化的傳承與創新之路在哪裡?

我始終認為,中國畫的筆墨線條可以連通古今中外,它可以是最古老的,也可以是最現代的。中國傳統藝術不單是練出來的,更是熏出來的,不需要刻意地、主觀地「創」,需要的只是理念上和技法上的「新」,在傳承的基礎上就會產生水到渠成的新面目,作品在傳統文化的學習中匯入新流,在取捨、道德和審美的基礎上不斷繼承和發揚。

《茆帆山水畫公開課》,茆帆著,中華書局