門診實錄

「朱醫生,中藥熬好之後杯子底下會有一層很厚的東西,這層東西要喝掉嗎?」一位病人在門診中問道。

「中藥最後的沉澱物不用喝。」我說。

「我每次都硬著頭皮喝掉的,這難道不是中藥的精華嗎?網上說是要喝掉的。」病人問。

「這不是精華,精華都在湯里,不在沉澱物里。」我答道。

關於沉澱物到底要不要喝,看似是個不起眼的小問題,卻令不少病人感到糾結。

我小時候跟隨祖父抄方時,就經常會遇到病兒的家長問及中藥沉澱物的問題。當時祖父的回答都是沉澱物不用喝。

不過,因為這個知識點並未正式收錄到中醫藥教材中,也就是說並沒有非常正式的說法。對此,我進行了一番研究。

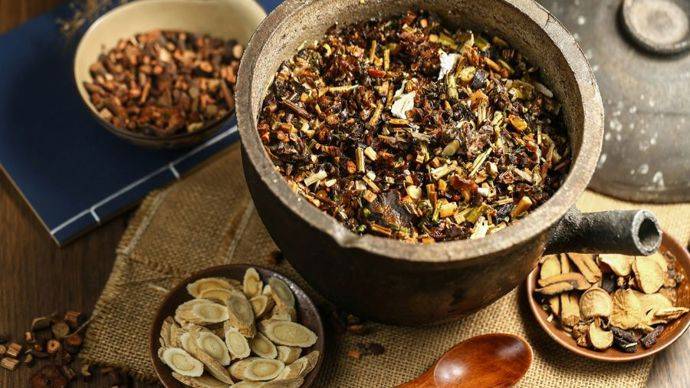

圖源:視覺中國

中藥為何會有沉澱物

首先中藥有沉澱物是正常的現象,其次是煎煮方法的問題,再次是飲片質量的問題。

中藥飲片的類別千差萬別,有植物的、動物的、礦石類的,甚至還有貝殼類的,因此在煎煮過程中產生沉澱物是很自然的。

那古人有沒有遇到過這樣的情況呢?其實早在一千多年前,古人就有定論。關於中藥的煎煮在《傷寒論》中有著詳細的記載,其中所說的「去滓」就是把中藥的沉澱物去掉。

雖然書中並未記載具體的方法,但按照推測,應該是通過過濾的方法來做到的。煎煮中藥難免有飲片的稀碎物質混入藥汁中,因此我們現代人在把中藥倒出來的時候建議加一個細孔的濾網,這樣藥渣可以避免混入藥汁里。

此外,久置的中藥會出現分層現象。在喝之前,加熱的時候最好能攪拌一下,如果快喝完的時候碗底仍有沉澱物,那就留下最後一口,別喝了。

(作者為上海市中醫醫院腫瘤五科主任、朱氏內科療法非遺代表性傳承人)

文章來源: https://twgreatdaily.com/8257a3689aac7678eed5b77e44b6b989.html