中國書畫名家館館藏巡覽② |論吳昌碩篆書風格的形成——以吳昌碩紀念館館藏作品為例

潮新聞客戶端 程衛忠(吳昌碩紀念館)

吳昌碩是我國近代傑出的藝術大師,融「詩、書、畫、印」四絕於一爐,取得了傑出成就。著名書法家、篆刻家沙孟海曾經說道:「昌碩先生以詩、書、畫、印四絕雄視一世,一般看法,他的最基本功夫是放在書法上的。」

書法,是吳昌碩藝術的基礎,繪畫離不開書法,篆刻更是離不開書法。在諸多書體中,吳昌碩一生用功最勤的便是篆書。對石鼓文書法的畢生探究,成就了其篆書藝術,並且在臨學過程中,能夠做到汲古出新,形成自己的風格。吳昌碩的藝術成就,並不僅僅靠天分,更是他比常人付出了百倍的努力。

筆者供職於吳昌碩紀念館,常年浸潤在藝術大師的作品中,特別是對館藏不同時期吳昌碩的篆書作品,通過反覆研學,感悟頗深。現就其篆書藝術的成長談點個人體會。

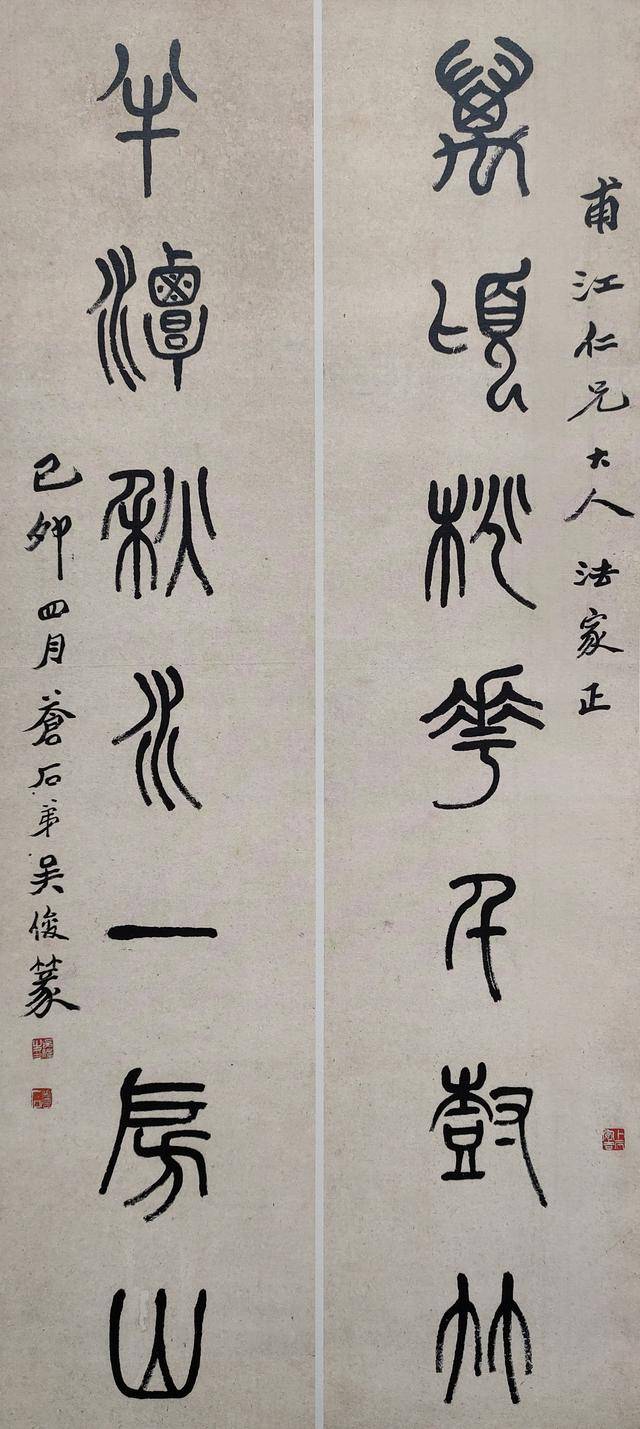

篆書七言聯 釋文:萬頃桃花千樹竹,半潭秋水一房山。 款識:甫江仁兄大人法家正,己卯四月蒼石弟吳俊篆。 鈐印:卜居安吉 吳俊之印 蒼石 尺寸:129×30厘米×2 年代:1879年

時人入手的研習階段

吳昌碩初學篆書從楊沂孫、鄧石如諸家入手。從他早年的一些作品中可以看出他對楊沂孫作品的研習是下過一番工夫的,其書風特點是用筆含蓄凝練,結體工整嚴謹,圓中帶方,方中有圓,婉轉流暢,藏頭護尾。如1879年吳昌碩為甫江仁兄所作的篆書《「萬頃半潭」七言聯》。雖然此時他個人風格還沒有明顯呈現,但是對於篆書的學習卻有了一個良好的開端,為日後自身風格的形成打下了堅實的基礎。

光緒丙戌年(1886),吳昌碩與潘瘦羊同游虎丘山,作詩相贈。潘瘦羊知道吳昌碩一向對石鼓文有嗜癖,就將家藏的當朝名臣、書法家汪鳴鑾(字郋亭)收藏的石鼓精拓本贈答。吳昌碩如獲至寶,沉迷於此,數十載反覆臨摹研習,在不同的時期都有不同的收穫,由此奠定了他的篆書基礎。吳昌碩還專門作了《瘦羊贈汪郋亭侍郎鳴鑾手拓石鼓精本》長詩,其中「金石刻畫年復年,鍥不能舍筆漸努」「清光日日照臨池、汲干古井磨黃武」,道出了此時無限驚喜和決意終生學石鼓的心意。

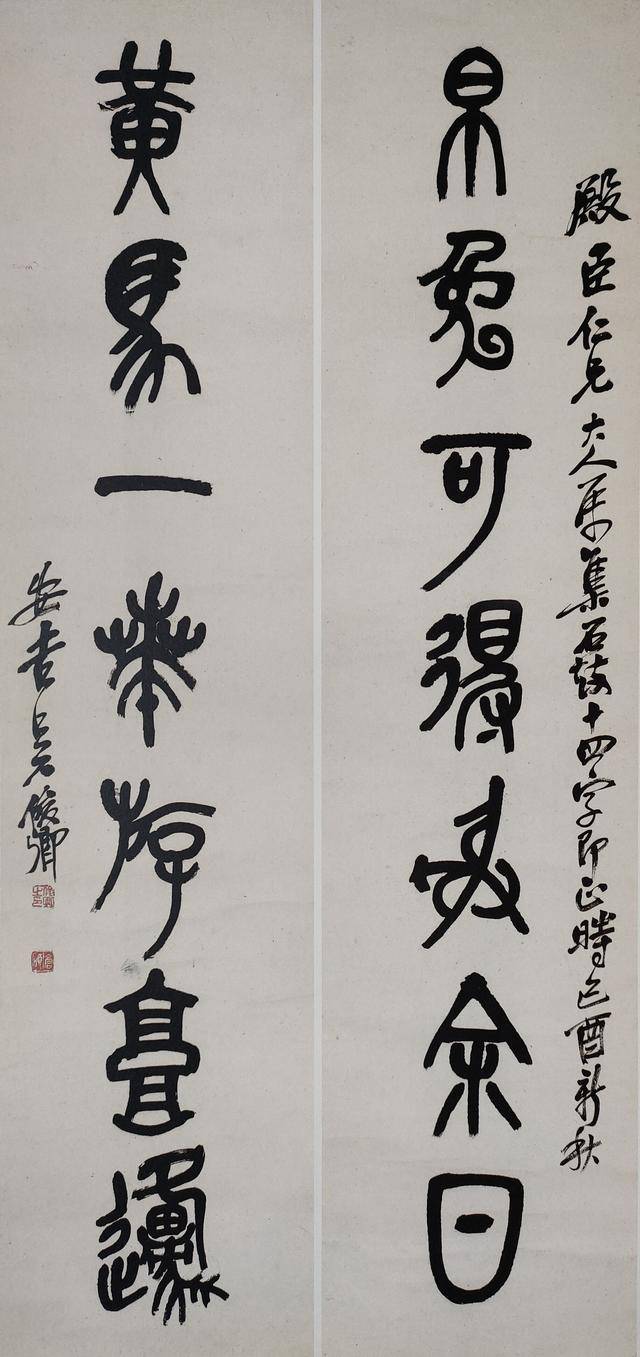

石鼓文七言聯 釋文:白兔可得射斜日,黃馬一乘游高原。 款識:殿臣仁兄大人屬集《石鼓》十四字,即正,時己酉新秋,安吉吳俊卿。 鈐印:俊卿之印 倉碩 尺寸:136×32厘米×2 年代:1909年

貴能深造的探索階段

經過前一階段的積澱和修煉,吳昌碩對《石鼓文》的揣摩已有了相當的深度。以「畫當出己意,墓仿隨塵垢。即使能似之,已落古人後」及「詩文書畫有真意,貴能深造求其通」的思想指導其對「石鼓」的深入研習。他臨摹石鼓文,在臨習小篆的基礎上,已不局限於一筆一畫的描繪,隨意取捨,使石鼓文漸生奇姿,「結法漸離原刻」,在中鋒平正、結字寬綽的風格中蘊藏著即將爆發的「鬱勃之勢」。

吳昌碩在65歲時,臨石鼓文落款中稱:「予學篆好臨石鼓,數十載從事於此,一日有一日之境界。」此時,吳昌碩所寫石鼓文注重的是整體氣勢的突出,達到了古人所說的「臨氣不臨形」之境界,如1909年,吳昌碩為殿臣仁兄屬集石鼓十四字《「白兔黃馬」七言聯》,作品氣勢雄渾而韻味醇厚,莊重大氣而又不呆板,仔細研習不難看出,書家是以蒼勁雄渾的石鼓之氣統領整幅作品的氣韻,又巧妙地揉入了小篆的勁挺秀雅之意,揭開了篆書書寫的新篇章。一改原拓方正的結體,開始出現左低右高的偏斜之勢,用筆粗細變化明顯,有靈動之感。說明其篆書風格逐漸擺脫了石鼓文方正平整的結構,字形修長,姿態橫生,正是受到小篆字形結體的影響。從結構上看,上緊下松,下半部分飄動搖曳,活潑靈動,神采奕奕。此時,吳昌碩對石鼓文的學習又更上了一層樓。不論是對石鼓文的臨摹還是集石鼓文的楹對墨跡,都是全出己意,是一種藝術的再創造。此期作品,凝練遒暢,打破原石鼓文的方整、均勻、對稱,代之以左右上下相參取勢,橫畫已無純粹的平直,長畫則縱放有致,一個活脫脫的「吳氏石鼓」面目完全確立起來。

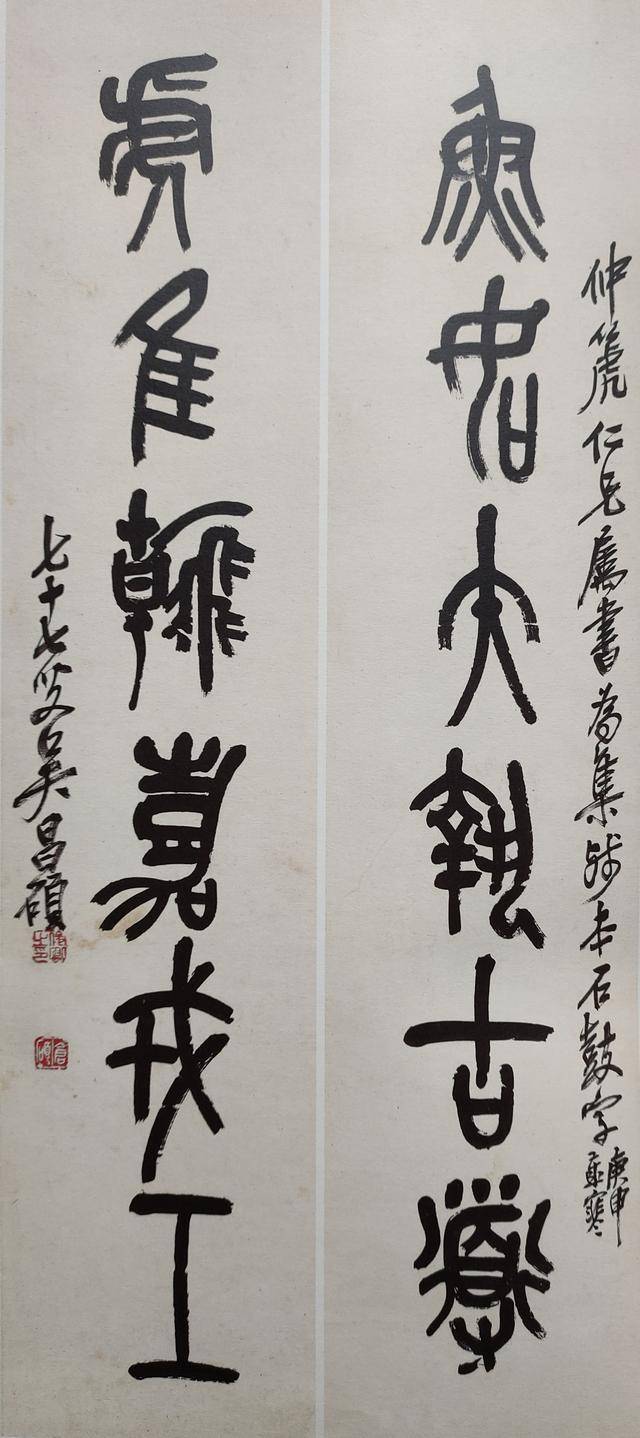

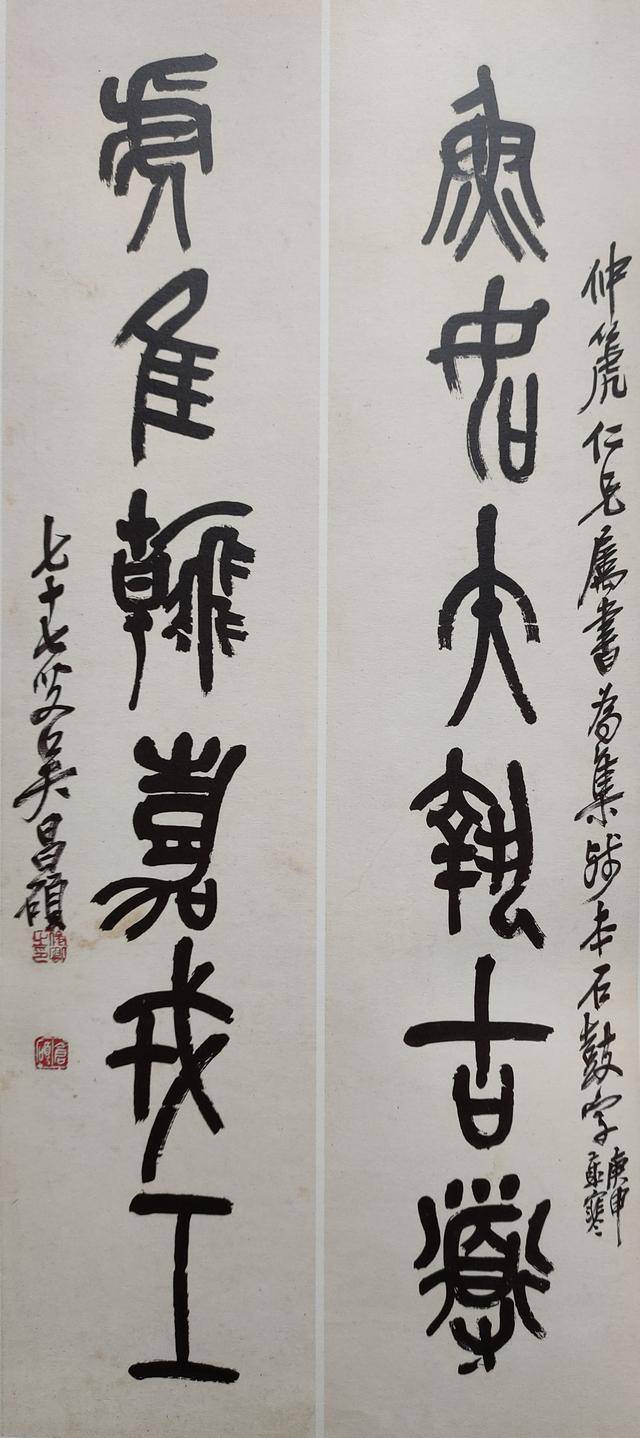

石鼓文六言聯 釋文:魚如矢執古道,虎惟翰嘉戎工。 款識:仲篪仁兄屬書,為集殘本《石鼓》字,庚申歲寒,七十七叟吳昌碩。 鈐印:俊卿之印 倉碩 尺寸:95×22厘米×2 年代:1920年

自成風格的成熟階段

70歲以後,吳昌碩的石鼓書風已然成熟,其用筆的熟諳已到隨心所欲的地步,對臨寫石鼓文需掌握的要素「重嚴而不滯,虛宕而不弱」心領神會,字的線條豐富多變,常方圓互見。結體上則左右緊束,上下縱展,徹底改變了石鼓文方正圓勻平整的形態,充分顯示出恣肆爛漫的藝術生命力,如1920年,吳昌碩為仲篪仁兄屬書,為集殘本石鼓字的《「魚如虎惟」七言聯》,線條縱橫豪肆,結字以自然參差取勢,凝重中更見活潑。

石鼓文六言聯 釋文:魚如矢執古道,虎惟翰嘉戎工。 款識:仲篪仁兄屬書,為集殘本《石鼓》字,庚申歲寒,七十七叟吳昌碩。 鈐印:俊卿之印 倉碩 尺寸:95×22厘米×2 年代:1920年

吳昌碩不僅喜愛石鼓文,對散氏盤也偏愛有加,他將金文強烈的藝術個性,揉入了石鼓文當中,大大增加了石鼓文的藝術魅力,如1922年,吳昌碩試濠叟藏墨,集散鬲字於海上禪甓軒的《「自奉又傳」七言聯》,在用筆上用如「屋漏痕」的筆法和濃墨來表現散氏盤的恣意狂放,在字形結構上將散氏盤的天真自然融入石鼓文的創作中,錯落險峻,隨意布形,不拘一格,用筆如刀,給人以銅澆鐵鑄的力量。

吳昌碩晚年書寫的石鼓文,古樸又不乏靈動,充分顯示了鬱勃爛漫的藝術魅力,此時再臨摹石鼓文便是瞭然於心,取捨有度,到了遺貌取神、臨神不臨形的階段。1927年吳昌碩為犀園仁兄三十大慶作《壽》字,線條豐富多變、方圓結合、開合有度,功夫已臻登峰造極之化境。「石鼓篆書第一人」,再無人出其右。

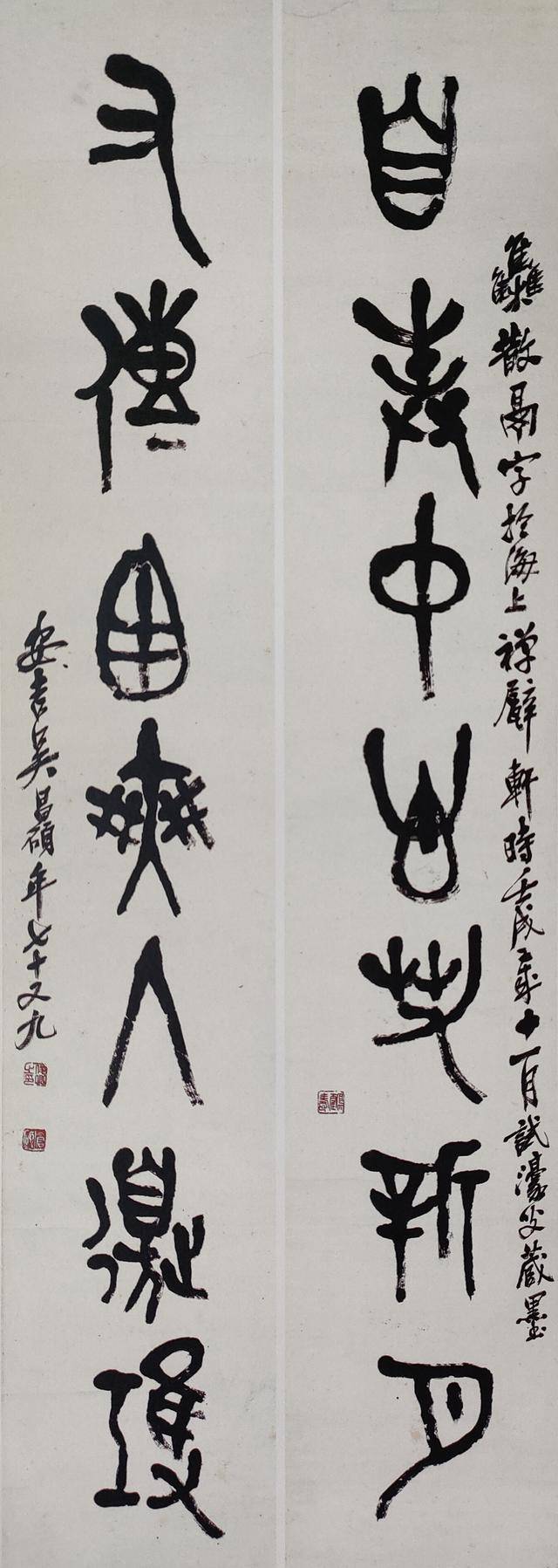

集散氏盤七言聯 釋文:自奉中心若新月,又傳西爽入邊鴻。 款識:集散鬲字於海上禪甓軒,時壬戍歲十一月,試濠叟藏墨。安吉吳昌碩年七十又九。 鈐印:鶴壽 俊卿之印 倉碩 尺寸:147×26厘米×2 年代:1922年

吳昌碩魔術般地揮動巨筆,創造了一個境界高遠、意態萬千的「動態石鼓」世界,開創和帶動了一個時代嶄新的書法面貌。石鼓文成就了吳昌碩,吳昌碩也讓石鼓文得到傳揚,可謂彼此相互成就。用吳昌碩自己的詩來說,就是「不知何者為正變,自我作古空群雄。」

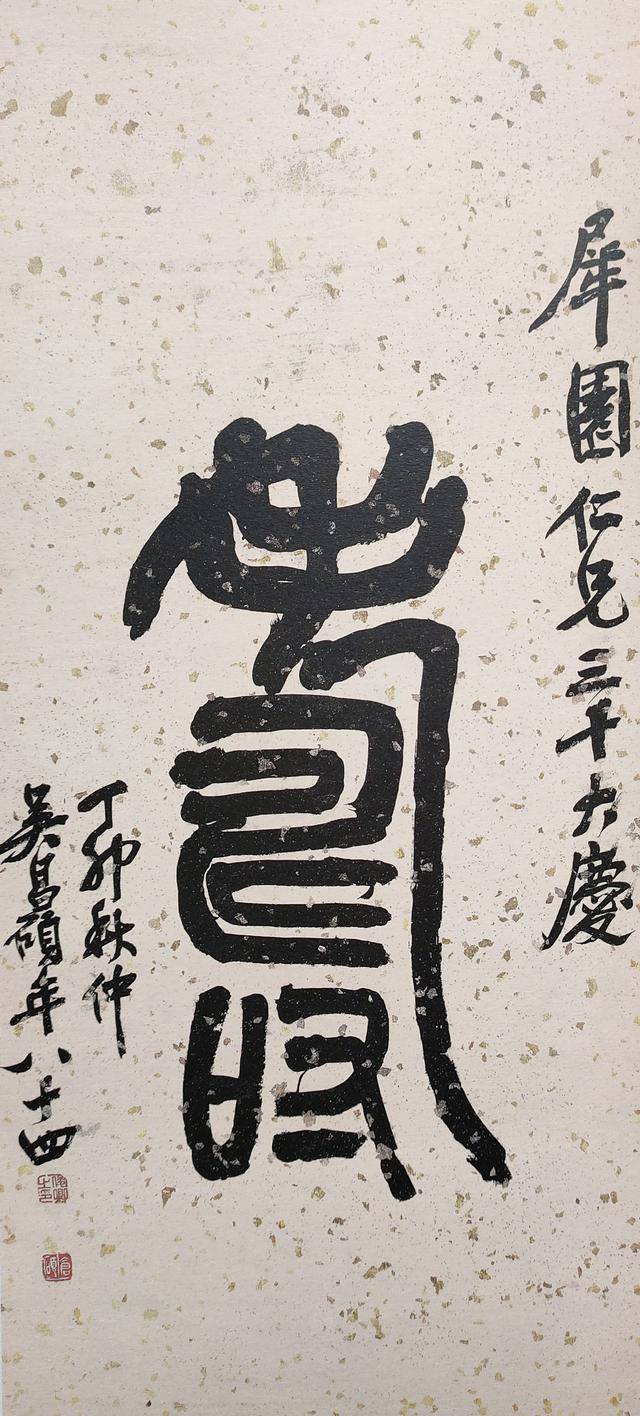

篆書「壽」字軸 釋文:壽 款識:犀園仁兄三十大慶,丁卯秋仲,吳昌碩,年八十四。 鈐印:俊卿之印 倉碩 尺寸:149.5×40.5厘米 年代:1927年

「轉載請註明出處」