張學良,這個名字在咱中國人心裡,那真是又熟悉又陌生。說他熟悉吧,他干過不少大事兒,比如「西安事變」,差點兒把蔣介石給扣了。說他陌生吧,他晚年的很多決定,又讓人摸不著頭腦。

張學良年輕的時候,可是風光無限。他接手了東北軍,成了「少帥」。可是,在「九一八事變」的時候,他卻做了一個讓人大跌眼鏡的決定:不抵抗。眼睜睜地看著日本人把東北給占了,他一聲沒吭。

不過,張學良也不是一味地軟弱。後來,他又發動了「西安事變」,逼著蔣介石抗日。這一舉動,在當時可是轟動了全國。

可是,讓大家沒想到的是,晚年的張學良卻做出了一個讓人費解的決定:他把自己的很多東西,都捐給了美國。這其中,包括他的一些珍貴的文物和私人信件。

張學良作為一個中國人,為什麼不把自己的東西捐給中國,卻要捐給美國呢?原因讓人五味雜陳。

張學良從來不是一個簡單的人物,他的每一次行動、每一個決定都牽動著歷史的走向。以「九一八事變」為例,張學良被指責為沒有抵抗日軍,直接導致東北的丟失。

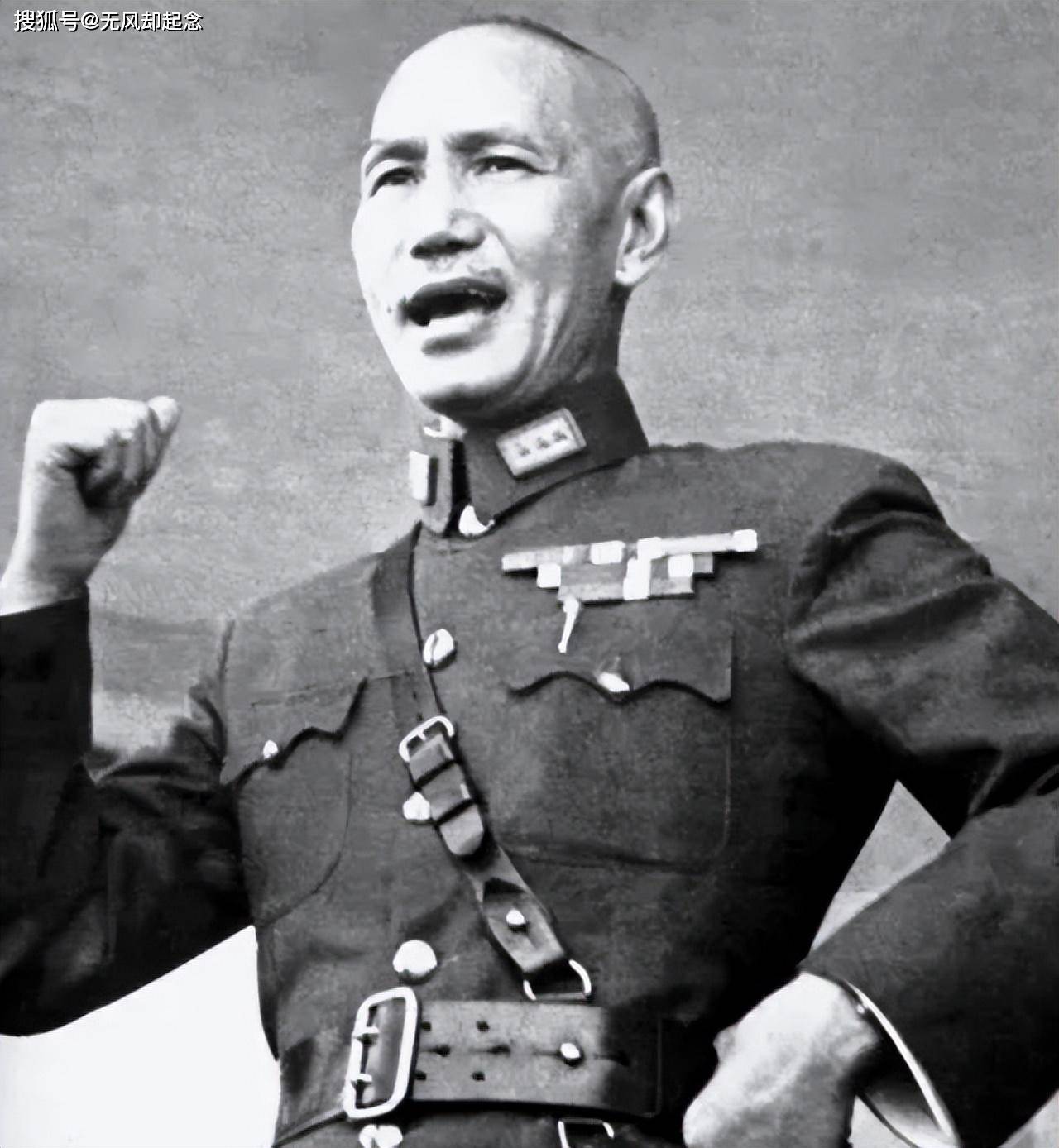

關於此事,有傳言說他是奉蔣介石的命令不抵抗,但事實的真相始終模糊不清。張學良從未在公開場合徹底澄清這一切。

說到張學良的身世背景,他從小就被寄予厚望,作為東北軍的少帥,父親張作霖死後,他迅速崛起,成為中國政壇的重要人物。後來,張學良選擇逼蔣抗日,發動了震驚中外的「西安事變」,將蔣介石扣押,逼其與共產黨聯手,終止內戰,抗擊日本侵略。這一行為震驚了全國,也改變了中國歷史的走向。

然而,蔣介石並未對張學良的行動表示感激,反而對他處以囚禁之刑。此後,張學良被軟禁長達50餘年,雖然沒有被處死,但一生的自由卻因此被剝奪。

對於蔣介石為何不殺他,歷史學家們眾說紛紜。有人說,蔣介石對張學良仍心存敬畏,不願下手,也有人認為蔣介石希望利用張學良作為平衡政治的棋子。無論如何,這段歷史已成謎團,只有張學良知道真正的答案。

晚年的張學良終於恢復了自由。1990年,他與妻子趙四小姐離開了台灣,遠赴美國夏威夷定居。1993年,他決定將自己的遺物捐給美國哥倫比亞大學,而不是台灣或大陸。

這一決定讓世人頗為不解,作為一個中國人,張學良為何將自己的珍貴遺物交給外國,而不是留在中國?

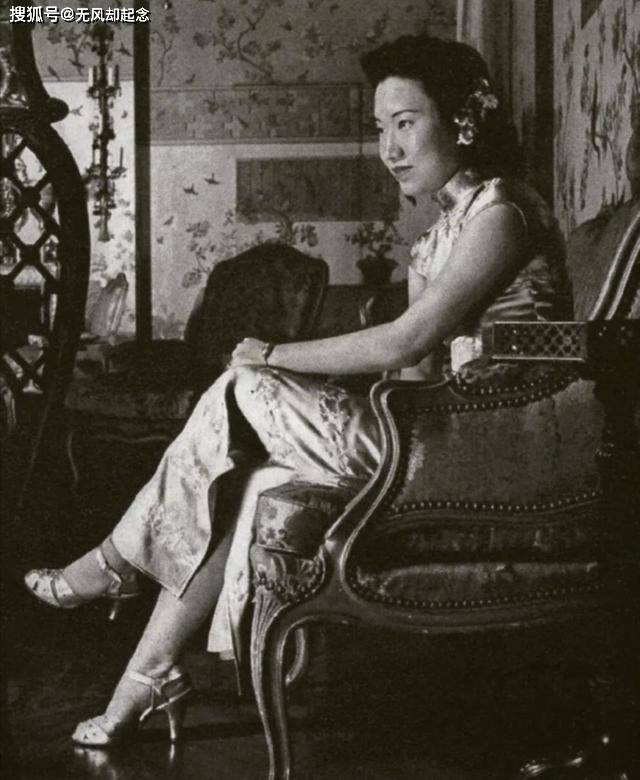

趙四小姐曾在公開場合解釋過張學良的這一決定,她提到,張學良擔心台灣會利用他的遺物歪曲歷史,扭曲事實。

畢竟,張學良在台灣被軟禁多年,對那裡的政治環境始終抱有警惕。而另一方面,張學良也不願將遺物交給自己的子女,擔心這些遺物會讓孩子們捲入政治旋渦,影響他們的生活。

既不留給台灣,也不留給子女,那麼為什麼不選擇將遺物捐給大陸呢?張學良曾考慮過這一選擇,他也有意將自己的遺物送回東北,放在東北博物館中。

然而,50多年的軟禁生活讓他對祖國的變化並不了解,特別是對東北的局勢也不甚清楚。因此,他最終放棄了這個念頭。

張學良最終選擇了哥倫比亞大學作為自己遺物的歸宿。

據悉,哥倫比亞大學是許多中國歷史人物遺物的保存地,包括李宗仁、胡適等人的口述歷史和物件都存放在那裡。

張學良或許認為,這所大學有足夠的學術聲譽和公正性,不會對他的遺物進行人為篡改。這也是他為了確保遺物不被任何一方利用的謹慎選擇。

張學良的決定雖看似理性,但卻難免讓人心中五味雜陳。作為一個中國人,他的遺物理應屬於中國,畢竟他的一生與中國歷史緊密相連,許多未解的歷史謎團也都關乎中國的命運。然而,歷史的複雜性和個人的經歷讓張學良做出了這個令很多人難以接受的選擇。

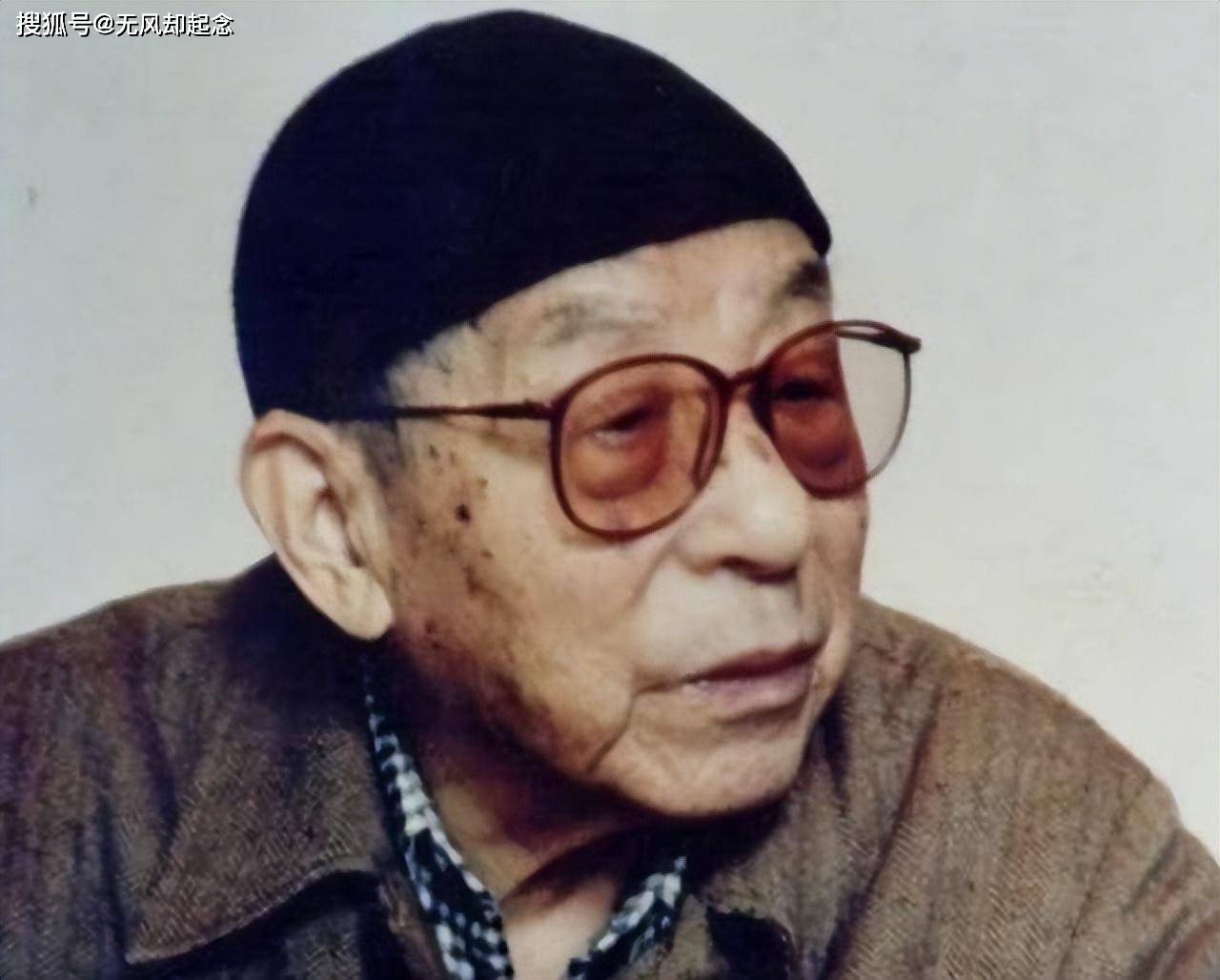

在張學良選擇將遺物捐贈給美國後,外界的質疑聲也接踵而至。然而,張學良對這些聲音卻沒有公開回應。他只是和妻子趙四小姐安靜地生活在夏威夷,過著一段遠離政治紛爭的晚年生活。或許,經歷了大起大落、動盪波折的人生後,張學良已經看透了名與利,願意在最後的歲月里享受一份平靜。

小僮認為,張學良的選擇雖然令人感到五味雜陳,但也可以理解。

他在複雜的政治環境中成長,又在爭議與挫折中度過了大半生。晚年他可能只想給自己和家人留下一份安寧,而非再次捲入歷史的紛爭中。歷史總是充滿了矛盾與複雜,而張學良的故事也恰好印證了這一點。