編者按:今年是中華人民共和國成立75周年。四分之三個世紀,見證一個一窮二白、人口眾多的東方大國,從「落後時代」到「趕上時代」再到「引領時代」,昂首屹立於世界民族之林。

即日起,解放日報·上觀新聞與市委老幹部局聯合推出系列口述歷史訪談,與上海各個領域、各條戰線的多位老同志暢聊他們親歷的不凡歷史。透過他們的回憶,我們愈發相信,「中國的昨天已經寫在人類的史冊上,中國的今天正在億萬人民手中創造,中國的明天必將更加美好」。

「我看到你在採訪提綱里提了很多問題,有的地方不是很準確。」錢志瀚坐下後,開口第一句話就很「科學家」。

他笑著解釋:「你提到的我在天文台的工作,很多不是我個人做的,是大家合作的。」

眼前這位嚴謹的上海老人,89歲,是射電天文學家、月球與深空探測工程VLBI(Very Long Baseline Interferometry,簡稱VLBI)測軌專家。1976年,他進入中國科學院上海天文台工作,在射電天文研究室研究VLBI技術。

今年6月25日,嫦娥六號攜帶1935.3克月背樣品成功返回,實現了人類首次月背採樣返回的壯舉。這背後,VLBI實時跟蹤測軌發揮了重要作用。

探月工程首任總設計師、中國科學院院士孫家棟曾評價:VLBI的加入,使我國探月工程立項至少提早了5年。如果沒有VLBI加入,解決短弧高精度定軌難題,還需要再建幾個大型的測控站,至少需要5年時間。

從參與中國VLBI測量網總體技術方案的編制,到進行我國首次VLBI國際聯測,擔任嫦娥一期工程測控系統VLBI測軌分系統總體技術子系統主任設計師,再到嫦娥二號環月飛行,嫦娥三號在月面軟著陸,嫦娥四號實現人類首次月球背面軟著陸……錢志瀚親歷了太多重要時刻,也見證了中國VLBI技術的創新發展。

搞了一輩子科研,他退而不休,一直與國內外同行保持著交流,並與上海天文台的同事們合作,明年還要出一本50萬字的專業新書。

回顧在上海天文台工作的近50年,錢志瀚娓娓道來。

人物小傳:錢志瀚,射電天文學家,月球與深空探測工程VLBI測軌專家。1935年出生於上海,1953年進入北京中國人民解放軍測繪學院航空攝影測量系學習,後留校任教。從1976年1月起,一直在中國科學院上海天文台工作,從事VLBI研究,是我國該領域建設以及將其應用於天文地球動力學和深空探測的開拓者之一。

追求極致的解析度

上觀:1976年您加入中科院上海天文台時,科研環境是怎樣的?

錢志瀚:我在格致中學讀高中時,「格物致知」的辦校精神對我影響很大,那時我就立志當一名航空工業工程師。後來我被解放軍測繪學院航空攝影測量系錄取,於1953年10月入學並參軍,畢業後留校任教。

你問我以前是在解放軍測繪學院學習與工作,為什麼會去研究射電天文學。其實,我們做軍事測繪,雖然看起來是測量地面坐標與繪製軍用地圖,但也要靠恆星測量來確定位置,在測繪學院學習的時候,應用天文學也是很重要的一門課,會學到天體測量知識。

1976年1月到上海天文台時,我的第一項工作就是參加建設中國VLBI測量網的總體方案設計和論證工作。那時我41歲,那個年代,社會上有一種普遍的迷茫與困惑。我對個人的前途與方向也沒有完全思考好,但從自己的興趣和性格來說,很希望能靜下來做一些科研工作。上海天文台的科研氛圍非常純粹,我一來就全身心投入了工作。

上觀:怎麼想到開始VLBI研究的?

天文學在技術上主要追求兩個方面,一個是靈敏度,也就是能看得更遠,還有一個叫解析度與定位精度,就是要能觀測到極其微小的天體細節及精確定位。宇宙中的天體距離我們極其遙遠,類星體、射電星系等天體在早期的觀測中只能看到一個亮點。為了深入研究這些天體的內部結構和亮度分布,就迫切需要提高觀測的解析度。

射電天文學就是在追求更極致的解析度。射電望遠鏡的口徑越大解析度就越高,但口徑總是有限度的。如果把兩台或多台具有獨立原子頻標的射電望遠鏡組合成一台「巨型望遠鏡」來觀測,這就是VLBI技術。相距最遠的兩台望遠鏡之間的距離,就是這個「巨型望遠鏡」的等效口徑。兩個測站之間距離,也叫基線。基線越長,它看得就越清楚,定位精度就越高。所以我們說的「甚長基線」,就是說基線長度,very long。

VLBI技術60年代後期問世以來,一直是所有天文觀測技術中空間解析度最高的,比哈勃空間望遠鏡高數百倍。目前,VLBI技術觀測黑洞等天體已經實現了微角秒級的解析度。人類第一張M87黑洞照片,就是天文學家用全球8台VLBI射電望遠鏡獲得的,它們組成的基線最長有1.2萬公里,接近地球直徑,這也是我們人類在地球上能夠獲得的最長基線了。

VLBI在中國的發展,是上海天文台葉叔華先生(院士)在七十年代初首先提出來的。當時,葉先生一恢復工作,就埋頭在圖書館查閱國際科技文獻資料。她發現,國際天文學領域出現了甚長基線干涉測量(VLBI)與雷射人衛測距(SLR)等新技術,比經典技術的測量精度提高了十倍甚至百倍以上。我們國家當時採用的還是經典的小光學望遠鏡的老技術,進行恆星位置測量和世界時測量。葉先生判斷這種老技術將被淘汰,如果不迎頭趕上,我國在這一領域將大大落後於國際水平,於是她提出了要建設中國VLBI測量系統的建議。

在葉先生的領導下,我們項目團隊對於項目的必要性與可行性進行了深入研究,主要包括:實驗VLBI系統的建設與原理驗證試驗、國際VLBI試觀測、以及設備研製或引進的可行性調查等。經過5年的預研工作,我們終於在1978年完成了項目的總體方案設計及方案論證報告。

上觀:預研就用了5年,正式推進是不是更難?

錢志瀚:對,當時我們的科技水平與國際先進水平差距很大,國家經濟情況也不是很好,而VLBI測量系統是一項高新技術,要建設一個裝備有大口徑射電望遠鏡的三個觀測站VLBI測量系統,技術難度很高,費用需要幾千萬。這是一個巨額費用,所以也受到了一些質疑。有位泰斗級的專家私下問我,這項高新技術花費這麼高,我們現在的條件是否適合建設?

在葉先生領導下,我們對VLBI建設的總體技術方案進行了充分討論論證,根據我國國情,提出在上海、昆明、烏魯木齊三地建設觀測站,形成中國VLBI網。這個三角形基本覆蓋了我國國土面積,最長基線為從上海到烏魯木齊,約3200公里。我負責總體方案論證會主報告的撰寫和報告,現在我還記得很清楚,1978年12月下旬,我們通過了中國科學院與原四機部聯合召開的總體方案評審會,評審會後中國科學院正式批准該項目立項並開始建設。

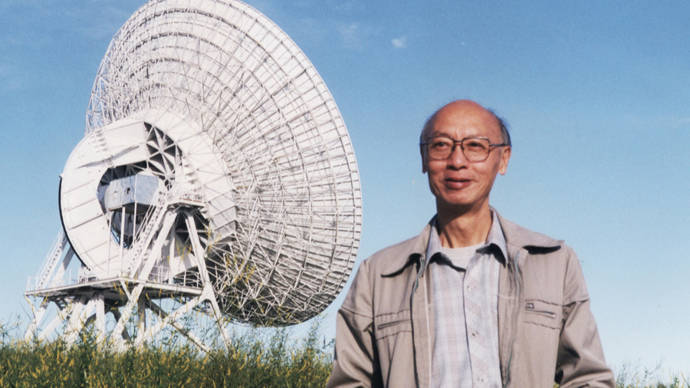

為了編制中國VLBI建設總體方案,我閱讀了很多國外文獻資料,理解到VLBI不但在天文學和地球動力學研究方面將會有重大突破,而且在航天工程方面也將發揮重要作用,希望有朝一日,中國的VLBI設備也將用於我國的航天工程。1987年10月,上海佘山25米口徑射電望遠鏡終於建成,我們站在那麼大的望遠鏡下面,真的非常興奮。這是中國當時最大的射電望遠鏡,我們在甚長基線領域能和世界上其他VLBI觀測站平起平坐了。

上觀:建設的過程中,具體有些什麼挑戰?

我們是第一次搞這麼大的東西,VLBI技術在我國是完全空白的,國內沒有經驗可以借鑑,國際上個別國家對於某些關鍵技術和設備還對我國實施限制和禁運,所以研製困難很大。這中間還出現一個問題,1979年,美元對人民幣的匯率大概是1:1.8,後來一路上揚,最高達到1:8。但我們的項目是按人民幣編制預算的,所以進口設備時經費總是不夠用,幹著幹著錢就不夠了。由於經費原因,就先擱置了昆明觀測站的建設。我們找了很多廠家,想了很多辦法,比如少買一點部件、安排專人自學自研等,省出來不少錢。

20世紀80年代後期,上海天文台與原烏魯木齊天文站(現為新疆天文台)合作,在烏魯木齊南山建設中國第二台25米射電望遠鏡,為了保證天線的質量,在建設期間我每年都要去新疆多次,有時要爬到二三十米高的天線上,參加各項測試工作。為了減小溫度影響,大型天線主面測量必須在夜間進行,當時是秋天,南山站海拔2000米,夜間的溫度已降至近零度,條件還是比較艱苦的。

南山站於1994年建成,中國的VLBI網終於有了第一條基線。這只是第一步,接下來就是使用。剛開始參加國際聯測時大家壓力很大,因為這項技術非常透明,在聯合觀測的數據處理報告里能看到每個站的詳細情況,哪個國家好,哪個國家差,一目了然,誰也瞞不了。

在上海佘山25米VLBI觀測站早期運行期間,我幾乎每次在現場組織觀測實施。一種常用的觀測模式是24小時連續進行的,操作人員輪班實施觀測,我與設備維護人員進行巡視檢查,有問題及時解決。

在射電望遠鏡不遠處,有一棟生活用的小樓,工作人員在那裡吃飯、休息。200多噸的25米天線運轉的噪聲比較大,我在休息時經常被吵得睡不著,但如果真的突然聽不到聲音了,在睡覺時也會驚醒:怎麼沒聲音了?是天線或是其他設備出故障了?趕快打著手電跑去看。所以是吵也睡不著,沒聲音也睡不著,就怕有問題。如果觀測沒有成功或數據質量不好,這可不是個人的問題,會影響國家的聲譽,所以要千方百計地搞好。

錢志瀚在講解VLBI(劉雪妍 攝)

很巧妙,很大膽

上觀:到了探月的時候是不是壓力更大了,尤其「嫦娥一期工程」是我國首次探月,怎麼保證測繪「萬無一失」?

錢志瀚:壓力一直很大。20世紀末,國家正式組織探月工程論證。當時,對探月太空飛行器的測控是一個重大難題。我國的太空飛行器測控設備當時是按地球衛星進行設計建設的,最遠測控距離約8萬公里,但嫦娥一號衛星進入繞月軌道後,最遠距離有40萬公里。顯然,原有測控設備不能滿足探月的需要,如果升級改造要花多年時間。

怎麼突破這個技術瓶頸?我們上海天文台提出將VLBI技術應用於探月衛星實時跟蹤測軌的建議,與我國已有的航天測控設備(適當改造)結合,聯合完成高精度測定軌及定位。原有測控設備的測距測速方法,其長處是視向測量,而VLBI的長處為橫向測量,兩者結合就是「一加一大於二」,可以測定太空飛行器的瞬時三維位置、實現短弧段精確定軌。

這個提議很巧妙,但也很大膽。美國是國際上首個將VLBI用於航天的國家,曾在阿波羅載人登月計劃中用射電天文干涉的辦法測量了月球車的路線,我國則是首個將VLBI用於探月太空飛行器實時測軌的國家。當時葉先生在國際會議上作報告,講到我國用VLBI技術進行月球衛星的實時測軌,滯後時間不超過6分鐘時,大家都聽呆了,因為天文學界沒這麼乾的。

一直以來,天文觀測數據都有充分時間進行處理分析,花幾天、幾星期都不算晚;如果今天觀測失敗,只要不是瞬變目標,明天還可以觀測。但用到探月工程上,測軌觀測數據必需短時間內提供太空飛行器的定位或定軌用,並且不允許觀測數據出任何差錯或觀測失敗。由於測軌錯誤可能導致航天任務的失敗,所以必須滿足航天工程的高可靠性、高實時性及高準確性的要求。

VLBI測軌觀測的數據量大、運算複雜,數據處理中心接收4個觀測站實時發送來的數據,總量達到每秒幾百兆比特,要進行6條基線多通道的互相關處理,再提取各條基線的VLBI時延和時延率觀測量,然後再進行各種誤差修正和衛星角位置計算。

當時在首次探月工程的總體技術方案討論會上,就有人質疑,你們到底有沒有十足的把握?我們已經做了大量驗證,就承諾,向北京航天飛行控制中心提供的VLBI測軌數據,滯後時間不會超過10分鐘。

實際上,2007年我們建成了「四站一中心」的中國VLBI測軌網,涵蓋上海佘山、新疆烏魯木齊、北京密雲和雲南昆明四地的射電望遠鏡;同時在上海天文台建設VLBI數據處理中心,並與電信部門合作建立高速數據通信線路,可以有效保證觀測數據的實時傳輸。這一年「嫦娥一號」發射後,VLBI測軌數據6分鐘內就發送到了航天指控中心,超指標完成了測軌任務。

上觀:現在這個時間是不是更短了?

錢志瀚:現在更快了,可以做到一分鐘以內。這是我們的特色,也是目前國際上的最高水平。從嫦娥一號到六號,VLBI時延測量精度提高了5倍以上,這是多方面改進的綜合結果。

2012年,上海天馬65米天線射電望遠鏡的建成,大大提高了我國VLBI測量網的靈敏度和測量精度。另外,在嫦娥三號工程中,我們還測量了月球車與著陸器的相對位置,精度為1米級,也是國際最高水平。

仰望星空,腳踏實地

上觀:在甚長基線建設的同時,您還參與了哈雷彗星的觀測任務?

錢志瀚:是的,1984年在哈雷彗星回歸期間,我們課題組與北京大學天體物理教研組合作,當時上海25米天線還在生產單位的陝西眉縣測試場調試,我們就去那邊進行哈雷彗星OH譜線觀測。

哈雷彗星OH譜線強度僅幾個流量單位,我們的天線在18厘米波段的系統噪聲溫度較高,譜線接收機也是初次研製,性能比較差,測試場的工作條件也較差,所以用25米天線在這樣的條件下進行哈雷彗星OH譜線觀測是非常困難的。

後來我們在那裡堅持了將近一星期,在可視時間內連續觀測,最終檢測到了哈雷彗星OH譜線。這是我國首次成功的彗星譜線觀測,是今後在我國開展天體的射電譜線觀測的一個很好的開端。

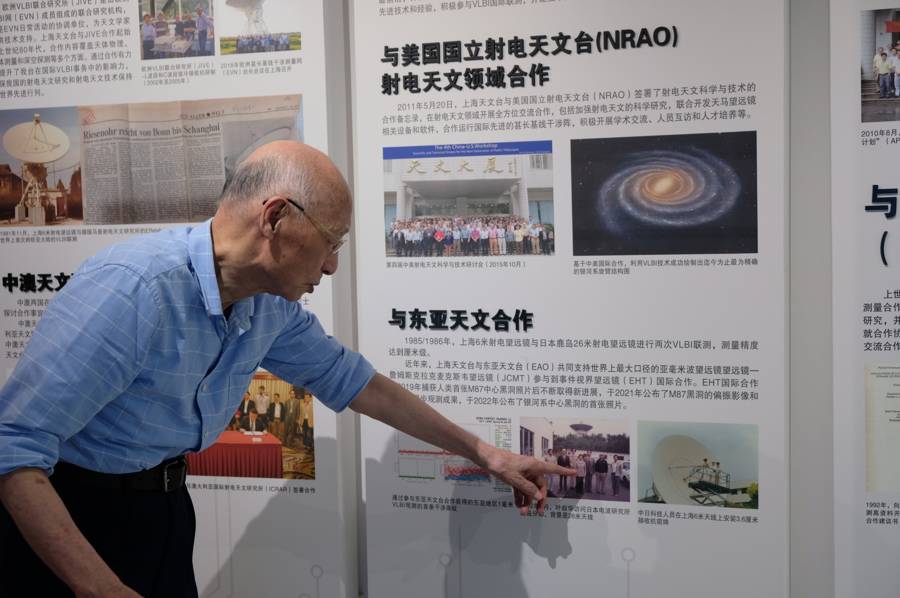

錢志瀚講述國際合作(劉雪妍 攝)

上觀:您提到,VLBI是國際合作很密切的項目,研究過程中是如何與國際同行交流的?

錢志瀚:VLBI技術是一項高精尖技術,最開始研究的時候,國內完全是空白,大家只知道要做什麼,卻不知道怎麼做。1978年,葉先生接待歸國訪問的美籍華人科學家郭宗汾時介紹了這項工作,對方非常驚訝:這麼難的東西難道你們閉門自己做嗎?

在他的幫助下,上海天文台組團第一次訪問了美國。當得知中國準備發展VLBI技術時,美國同行吃了一驚,因為這項技術美國也僅發展了十來年,並不成熟。但這次經歷加快了我們的研發進度,也打開了上海天文台「請進來、走出去」的大門。

後來,原射電天文研究室主任和我第一次去美國參加VLBI學術會議,報告了中國第一個VLBI觀測站的建設過程,當展示上海佘山25米口徑射電望遠鏡天線吊裝成功的照片時,會場上響起非常熱烈的掌聲。當時國外還覺得中國挺落後的,對我們能幹成這個事情感到很意外,也願意跟我們合作。

現在我國VLBI技術能力不斷增強,已達到國際先進水平,並形成了鮮明的中國特色。天馬、佘山、烏魯木齊及昆明VLBI站,除了承擔我國的月球與深空探測工程的VLBI測軌任務外,還承擔了國內的天文研究VLBI或單天線觀測任務。同時,還是東亞VLBI網、歐洲VLBI網、國際大地測量/天體測量VLBI網的成員,承擔國際VLBI觀測任務。

上觀:嫦娥探月六戰六捷,2020年首次火星探測任務也很圓滿,VLBI測軌發揮了重要作用,怎麼做到每次都這麼成功的?

錢志瀚:老百姓覺得,咱們國家放上天的東西肯定能成功,其實每次在現場,大家都特別緊張。影響的因素太多了,就算仔細考慮了100個因素,但還是擔心會不會出現第101個意外。月球距離近,成功捕獲後,地面幾乎是實時知道消息。而火星距離地球最遠4億公里,信號成功傳回地球最長是在22分鐘之後,對科研人員的心理考驗也很大。在每項任務實施前,都進行充分準備,仔細檢查各項設備,並進行試運行;在觀測實施時,任務分工明確,細心操作,確保無差錯。

現在深空探測發展迅猛,以前VLBI網的觀測目標是幾年一個,現在是一年幾個,甚至一次任務中還需要同時測量不同天區的兩個目標探測器,現有的「四站一中心」已無法滿足這個需求了。上海天文台正在西藏日喀則和吉林長白山建設兩台40米口徑射電望遠鏡。建成之後,中國VLBI網將形成「六站一中心」,最長基線會延長至3800公里,綜合測量能力將提升一倍。

今年8月,錢志瀚在佘山65米站拍攝的照片

上觀:您基本上每天都在加班加點工作,是怎樣保持這樣的熱情的?

那一年她91歲,我陪她去參加了會議。IAU大會三年一屆,這次大會歷時12天,規模很大,有兩三千人與會。既有全體大會,也有各種專業的分會,每天日程都排得滿滿的。會議期間,葉先生總是每天一早趕到會場,參加滿滿一天的會議,有時連晚上都在參會和交流。她在這樣的高齡,仍不知勞累地工作,這種「活到老、學到老、工作到老」的精神令人欽佩。

類似的例子不勝枚舉,對我的教育十分深刻,我也是這麼實踐的。我想,一個人要對社會對國家有貢獻才有價值。在有限的生命里,儘量多做一點事情,等於在延長生命,如果只做了很少事情,用通俗的話說,就是白活了。