文博時空/文 文博時空 作者 劉暢

製圖|夏文瑾

如果說自漢、魏及六朝以前,古人的服飾穿戴看重「辨識度」,即與等級地位嚴格相關;那麼到了唐代,人們則更重視服飾對人體的美化功能,更注重利用服裝來襯托體態的美麗或掩蓋體型的缺陷。

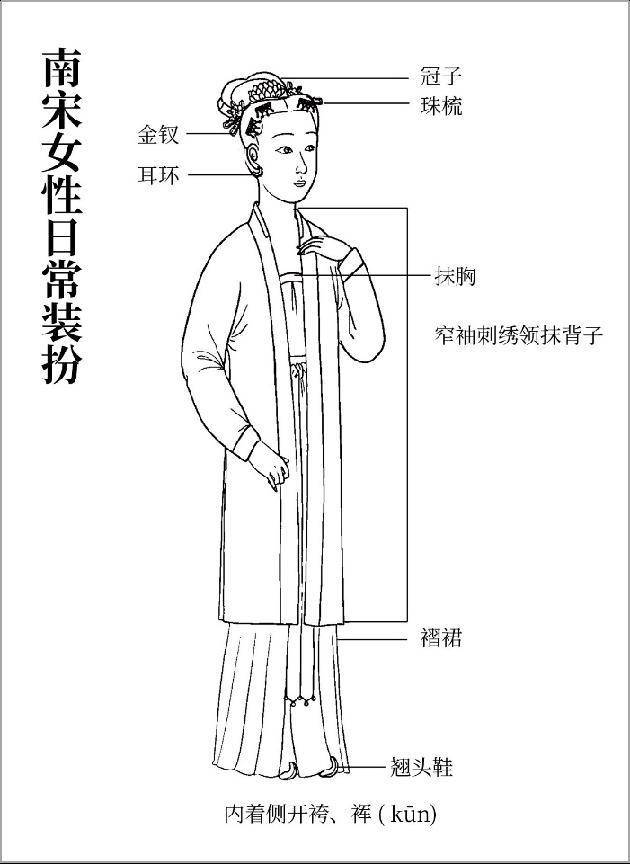

從穿著風格上看,唐代婦女喜歡豐滿飄逸的大袖衣,領口大開,裙擺腰部肩頸無不裝飾,顯露出佛教藝術及波斯審美的影響。而宋代理學將儒家的三綱五常、忠孝節義等內容帶入了服飾審美。時人風格傾向於淡雅素潔、纖細清瘦。對襟小袖、齊膝短大衣為宋代婦女常見穿搭。

01

唐風初開:短小精幹的女裝新潮

初唐服飾以小袖為主,婦女更是上穿小袖短襦,下著緊身長裙。裙腰束至腋下,用綢帶系扎。這樣的裝扮在眾多三彩俑中可見一斑。

唐 三彩女立俑 中國國家博物館藏

襦即長袖短上衣。單襦近似於衫,雙層又近似於襖。上襦只到腰間,下裙垂地。

西漢 襦裙實物還原 甘肅省博物館藏

襦早在戰國時代已經出現。到了漢代,由於深衣的普遍流行,穿這種服式的婦女逐漸減少。《孔雀東南飛》里寫的「妾有繡腰襦,葳蕤自生光。」和 1957 年甘肅省武威市磨咀子漢墓中發現的襦裙證實了襦的悠長歷史。隋唐時襦的復興伴隨著領型的改良,有交領、方領、圓領、翻領等潮款,顯然是受到胡服的影響。翻領以對稱翻折的莊重造型,把觀眾的視線導向穿衣人的頭部,收到傳神的效果。

唐 胡服牽馬俑 西安博物院藏

唐 著半臂女侍俑中國國家博物館藏

另外,還有一種短袖式的上衣稱「半臂」。據《事物紀原·衣裘帶服部·背子》引《實錄》記載,隋大業年間內官多服半臂,唐高祖減其袖,稱為「半臂」,後稱「褙子」。盛唐以後,因社會習尚以豐腴為美,穿半臂的人就逐漸減少。

灰陶女傭,頭髮為雙螺髻

籃彩女立俑,昭陵博物館藏。女傭梳高髻,墨描眉目,朱紅點唇。身穿小領窄袖長袍,長袍施深藍彩,遍灑白花團,花團中又略點淡棕色。衣褶清晰,氣韻生動。特別是藍彩,在早期唐三彩中極為罕見。

在天寶年間的婦女中,還出現過「士流之妻,或衣丈夫服,靴衫鞭帽,內外一貫」(《大唐新語》),如唐代彩繪打馬球的女傭。

唐彩繪打馬球俑陝西歷史博物館藏

胡帽女騎馬俑

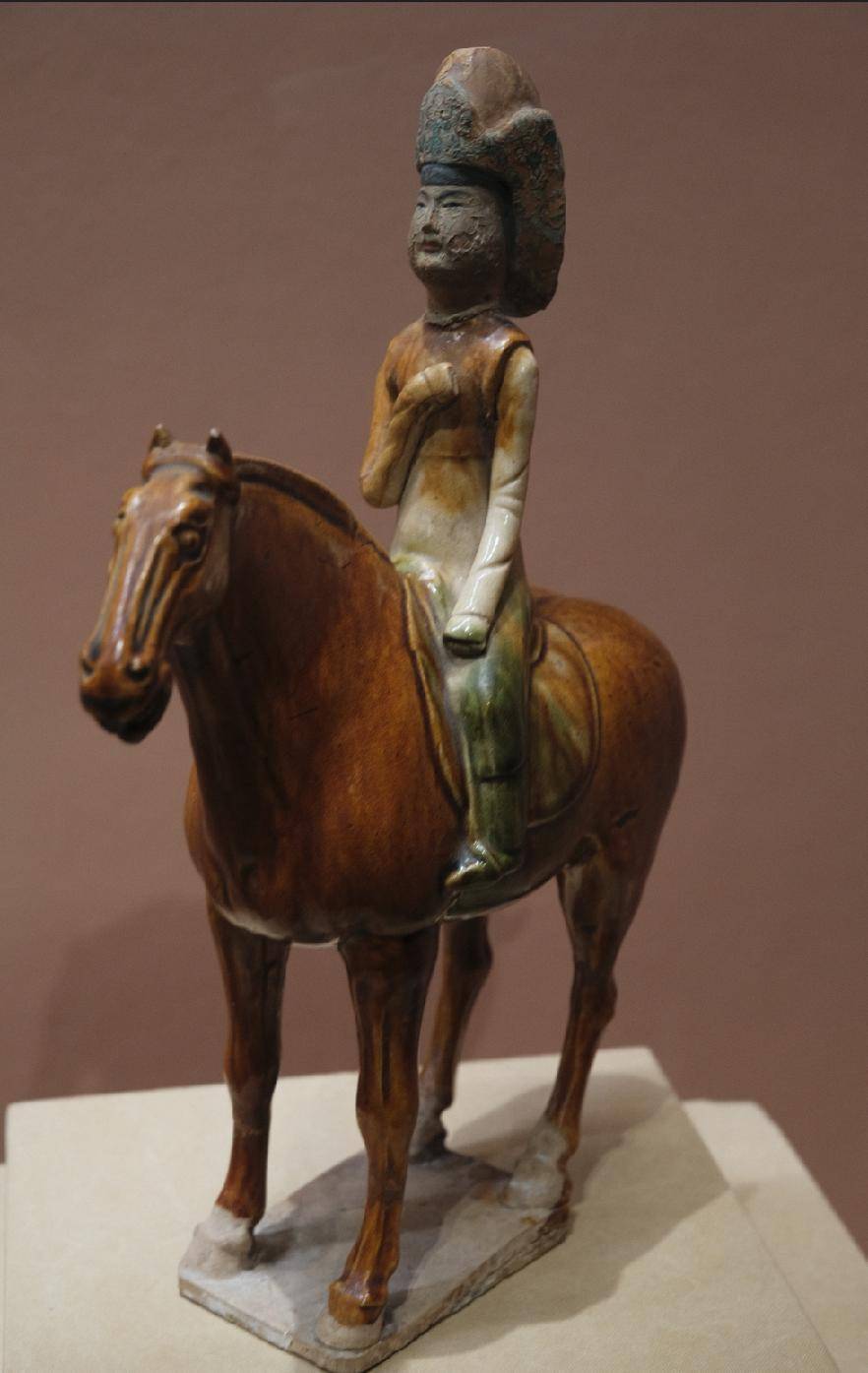

三彩女騎馬俑,昭陵博物館藏。頭戴飾有連枝梅花圖案的翻沿胡帽,身穿圓領窄袖襦衫,系長裙,足蹬小蠻靴。

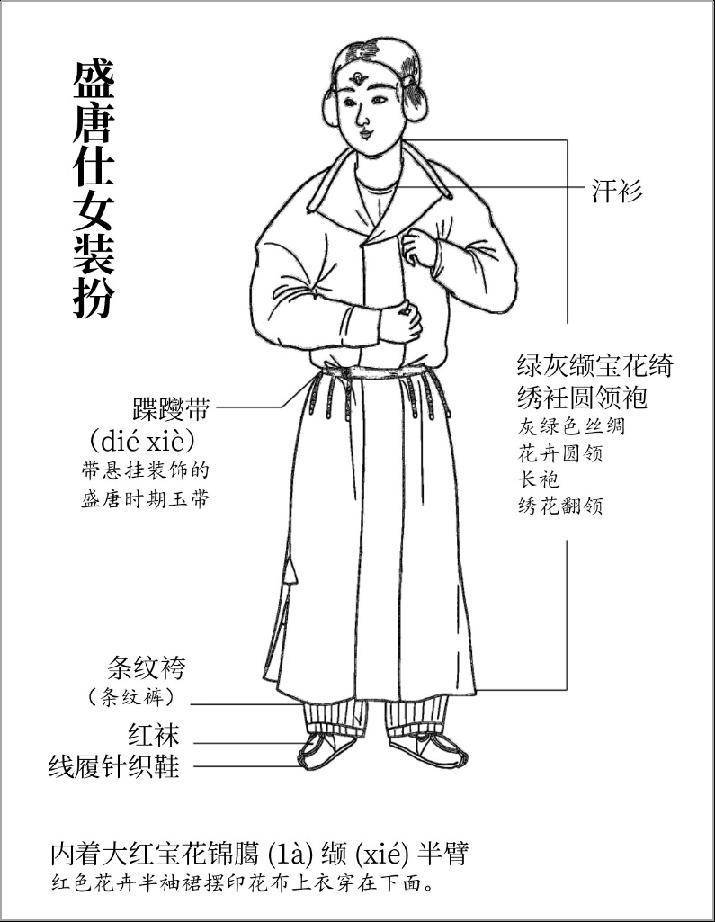

唐代男扮女裝有兩種情況:一是上層女性為了獵奇,偶有穿著;二是侍女為了行動方便多穿。因此,上身窄袖圓領袍,顏色多樣,無固定限制;下身搭配條紋袴,在下層人士中頗為流行。

02

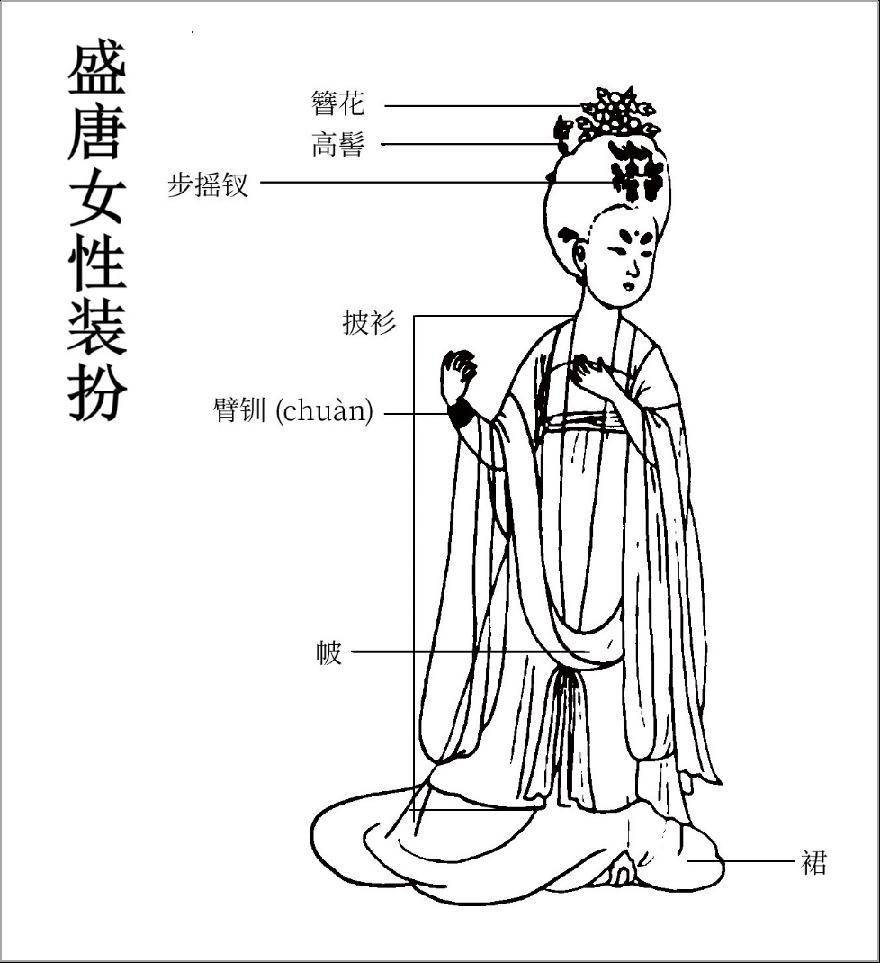

盛唐三件套:裙、衫、帔

盛唐女子服飾的基本構成為裙、衫、帔。唐初緊身窄小的上衣往往搭配高腰或束胸、貼臀、寬擺齊地的裙,這種搭配要達到俏麗修長的效果非常依賴人體的身材。到了盛唐,人人都追求流線型設計帶來的富麗瀟洒,又不想被身材約束,於是寬體長裙成為時尚。

唐 周昉 簪花仕女圖 遼寧省博物館藏

畫中女子細膩柔嫩的肌膚掩映在半罩半露的透明織衫下,硃色的長裙上畫有斜格紋樣。紫綠色花紋的潔白絲綢襯裙,長過紗衫,披帛拖曳到地上。妝面黛畫短眉,眉間點飾如豆般大小,配以高大的髮髻,將嬌、奢、雅、逸的時代氣息落在了一個人身上。

以《舊唐書》所記載,唐代的「六幅」裙拖,不下於今天的 3 米。除六幅之外,還有七至八幅的。這種寬大的裙子用料頗費,還曾引起朝廷的干涉。如《新唐書·車服志》稱:「文宗即位,以四方車服僭奢,下詔准儀制令……婦人裙不過五幅,曳地不過三寸。裙幅大導致了裙上褶襉也增多,發展到後來出現了「百褶裙」。紅者為「石榴裙」,異色為「間色裙」。武則天曾做詩《如意娘》,裡面就提到風靡長安的石榴裙:「不信比來長下淚,開箱驗取石榴裙。」

唐 陝西李鳳墓壁畫中的間色裙

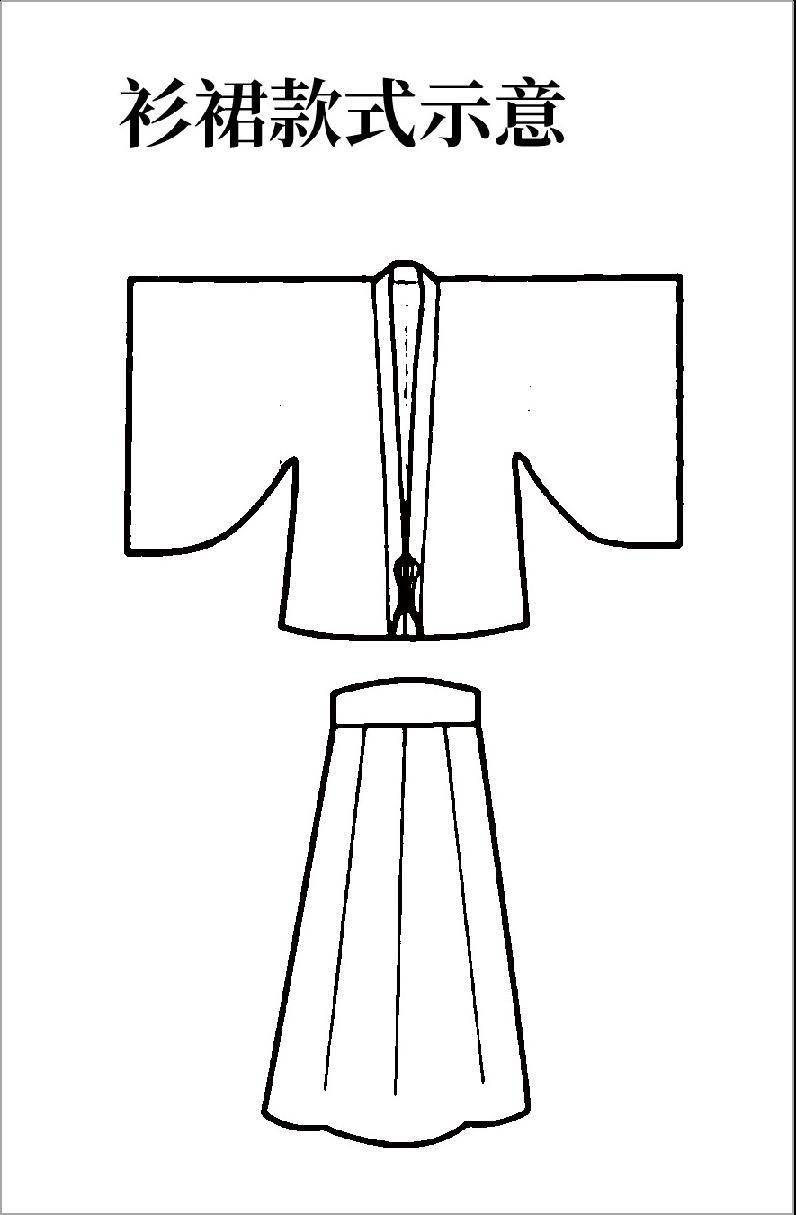

後人將「襦」「衫「混用,但唐人習慣稱「衫」。衫子的用料十分豐富,以較輕薄柔軟的綾、羅、絹、布為主,顏色則紫、緋、紅、青、黃、白各色均有。盛唐衫子袖口寬大,領口也逐漸走低,尤其武周開元前後,酥胸半露的形象極多。

唐 永泰公主墓壁畫中身穿V領短羅衫的侍女

唐 周防《磐花仕女圖》中的僅穿透明紗衣蔽體的婦女

帔(pèi,披帛)是一種長紗巾,有前圍、後披、搭肩等多種佩戴方式。下垂的部分可以直接垂在臂彎,也可以捧在胸前或直接固定在衣服上。形式取自佛教藝術,以動靜相宜為主要追求。

唐 三彩釉陶女俑 中國國家博物館藏

披帛在唐代以前就已經出現,但被稱作領巾。「披帛」之名的正式出現是在晚唐以後。五代後唐馬縞(857 年—936 年)所著《中華古今注》中就專門講了「女人披帛」:「古無其制。開元中,詔令二十七世婦及寶林、御女、良人等,尋常宴參侍令,披畫披帛,至今然矣。」

五代十國 周文矩 《合樂圖》中披帛的樂師 芝加哥藝術學院藏

03

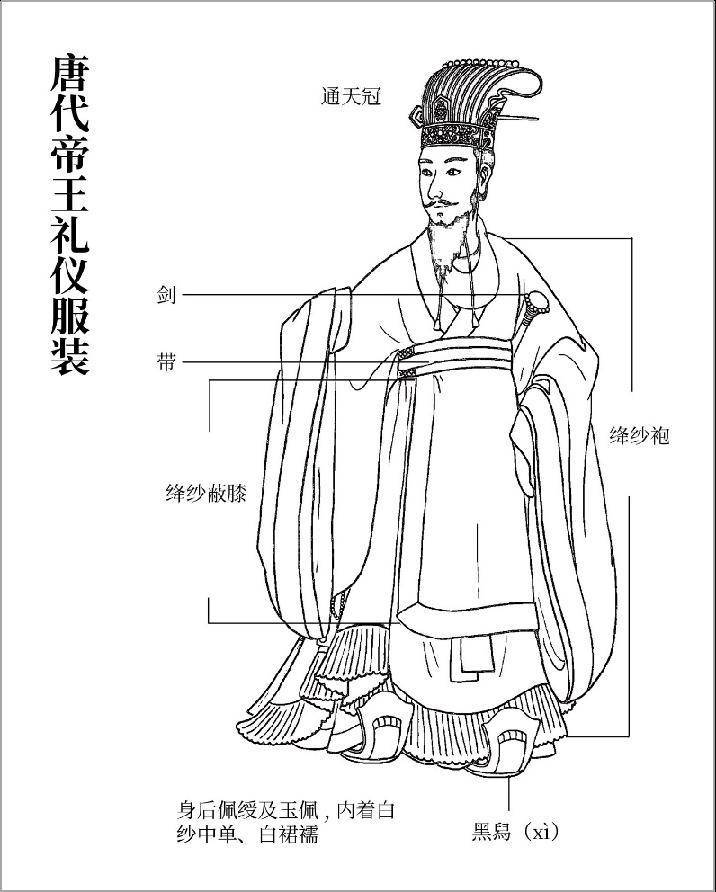

至尊的黃色:唐朝的品色服制

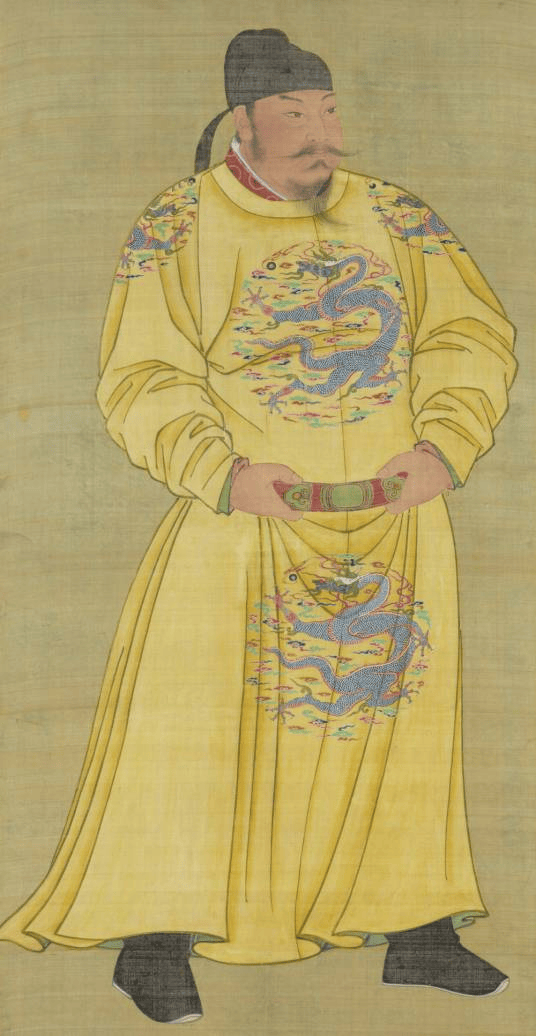

唐代的章服制度細分為「品色」「章紋」「佩魚」和「環帶」四個部分,而其中的「品色服」影響了以後封建王朝的用色。唐以前,黃色上下可以通服,但到唐代,認為赤黃近似日頭之色,日是帝皇尊位的象徵,所謂「天無二日,國無二主」。所以高宗規定赤黃(赭黃)除帝皇外,臣民不得用。把赭黃規定為皇帝常服專用的色彩。

李世民

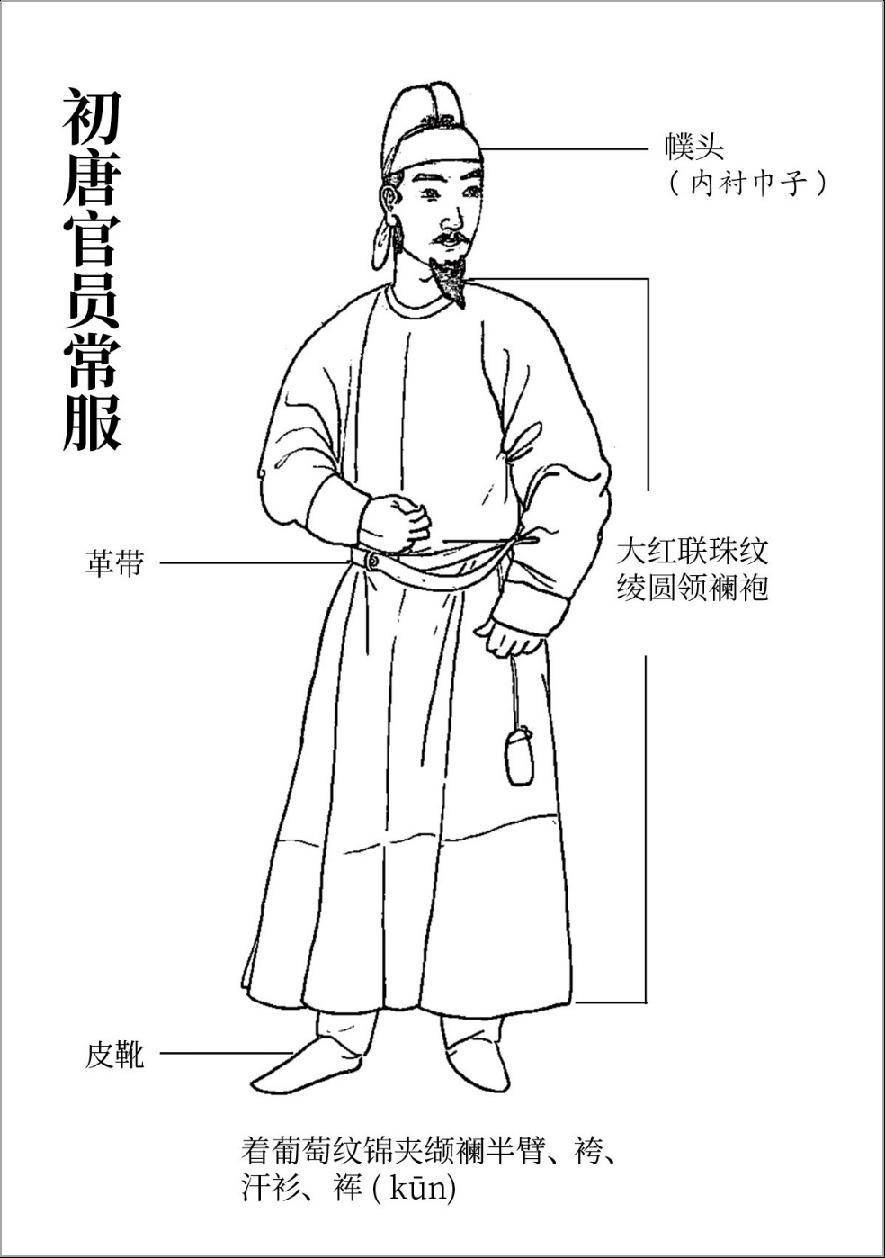

大臣們的常服在《唐會要》中規定:「三品以上服紫,四品五品服緋(大紅),六品七品以綠,八品九品以青。婦人從夫之色。」

彩繪文官俑(左)、彩繪武官俑(右)

彩繪文官俑,頭戴高冠,冠飾纏枝寶相花紋,穿硃色高領交衽闊袖長衫,高領的外襟邊及袖邊飾連續寶相花圖案,硃紅色長衫下邊飾蔓草寶相石榴花紋,束白色腰帶,下著白色裳,足蹬高頭如意履,履飾蔓草花紋。雙手持璋於胸前,面容溫和,肅然恭立。彩繪武官俑,穿紫色外翻綠色高領闊袖交衽長衫,雙手持掛於胸前。

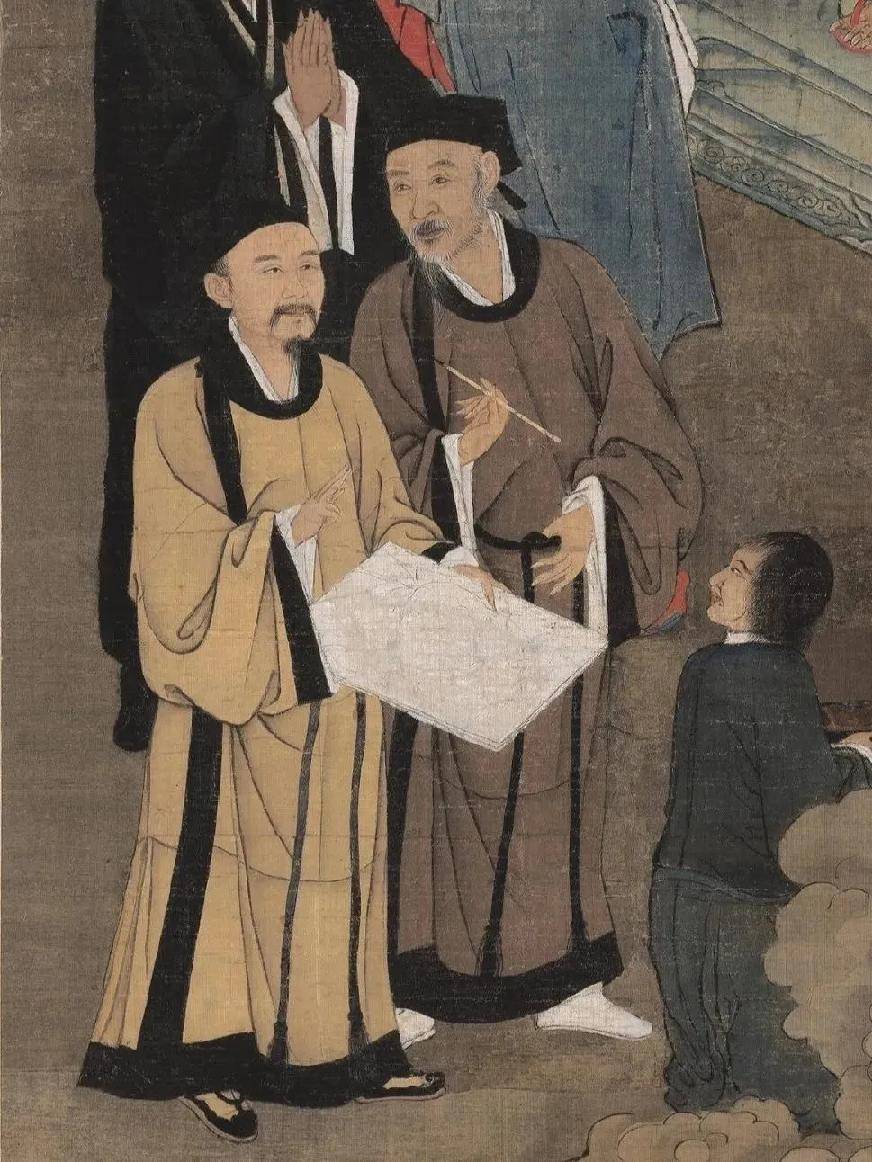

五代十國 顧閎中 韓熙載夜宴圖故宮博物院

畫中韓熙載和他的朋友們——七品太常博士陳致雍(桌子下端)、七品紫微朱銑(桌子上端)、椅上回頭望的六品教坊副使李嘉明、門生舒雅、家伎王屋山諸人均穿青色常服,頭戴黑色短翅幞頭,腰束革帶,足蹬黑皮靴。唯狀元「郎粲」穿紅色坐在床榻上。

04

程朱理學對宋朝服飾的影響

宋仁宗對冠冕服制進行了修訂。朝服上身朱衣,下身朱裳,襯以白底中襌,束以大帶,方心曲領,白綾襪黑皮履。佩錦綬區分尊卑貴賤。穿朝服時戴通天冠或貂蟬冠。

宋 佚名 《宋宣祖坐像》(帝王專用通天冠) 台北故宮博物院

宋朝服飾總的說來比較拘謹和保守,式樣變化不多,色彩也不如以前那樣鮮艷,給人以質樸、潔凈和自然之感。這與當時經濟、政治和思想文化的狀況,尤其是冠服制度的限制及程朱理學的影響有密切關係。宋朝社會輿論主張:服飾不應過分華麗,而應當崇尚簡樸,尤其是婦女服飾,更不應奢華。袁采《世范》一書,就曾提出女服「惟務潔凈,不可異眾」。各朝皇帝也曾三申五令「務從簡樸」「不得奢僭」。

於是宋朝男子常以素布白袍,對襟大袖為衣,衣緣四周鑲有黑邊。趙彥衛《雲麓漫鈔》謂:「古之中衣,即今僧寺行者直攝。」可見,對襟大袖最初是僧人、道士服。

南宋 《八相圖》繪南宋名相周必大 故宮博物院

宋 周季常 林庭珪《五百羅漢圖》著襴衫的人 廬山博物館藏

另一種相似的袍為「襴衫」,《宋史·輿服志》記載「襴衫以白細布為之,圓領大袖,下施橫襴為裳,腰間有襞積,進士、圓子生、州縣生服之」。襴衫到膝處有一道接縫,有「下裳」之意,稱為「橫襴」,多用細白布縫製,穿著時腰間束帶。

如果要展開來說,宋朝男子服飾因不同領口、袖口、長短、厚薄等有十幾種款式,但相比前代都更為素凈,帶有很濃的儒家氣質。

05

不穿袍的宋朝婦女

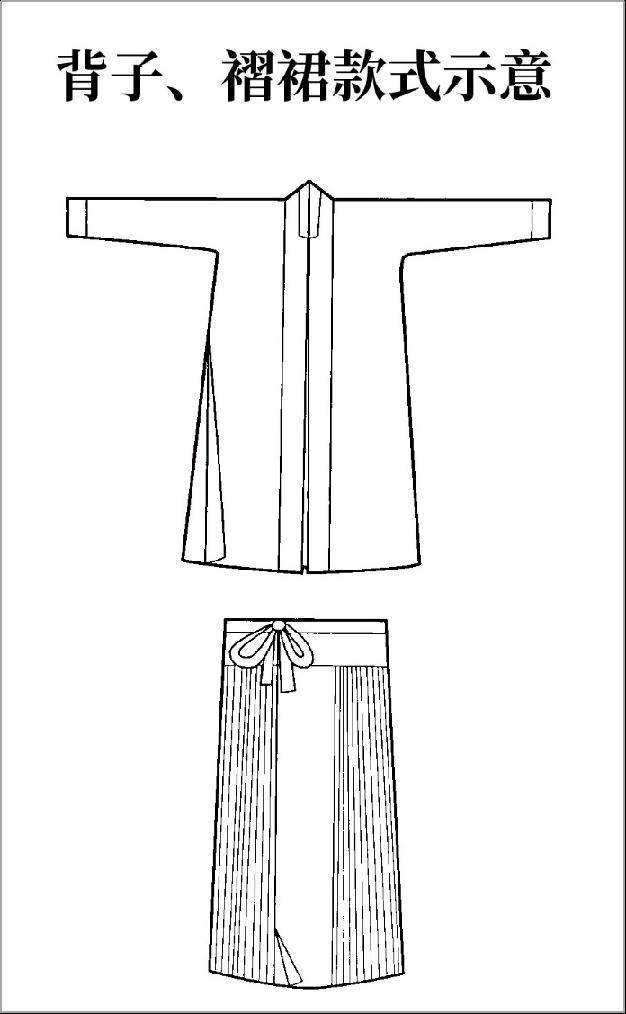

宋朝漢族女服基本是上衣下裳。袍僅在宮廷歌樂女子或宴舞場合才穿著。此時流行背子——由唐朝半臂演化而來。但宋朝背子為開敞直袖式樣,兩腋開衩,有的長至膝部,也有拖到腳面的,腋下或背後綴有帶子,背子同樣適用於宋代男子。

從穿著效果來說,背子穿著後下身極為瘦小,甚至成鍥子形,使整個身體顯得瘦弱,這正符合當時的審美。

其次,宋代的裙裝與前朝相比也相對窄緊,上衣的下擺垂在裙子外面,達到「衣掩裙」效果,這也是宋朝女子的時尚。且宋代女子也穿褲裝,如婦女將合襠褲作為貼身衣著。合襠褲是由兩片衣料縫合而成,褲管剪掉一角,再把剪掉的一角縫合成「人」字形。

宋 福建福州黃昇墓出土的背子和開襠褲

南宋 佚名 《雜劇打花鼓圖》中形象,穿背子系圍裙 故宮博物院

宋 穿背子女傭

北宋後期,大量職業裝出現,《清明上河圖》中各職業衣裝以簡明幹練、線條利落為特色,其特點是日常化和大眾化。

《清明上河圖》中穿圍裙與褲的貨郎、穿襦袍戴方巾的儒生

06

遼金元服飾:融貫中西南北

北宋年間,契丹後裔遼王朝統治了中國北部,長期與宋朝對壘。遼行兩制,南班漢人依舊穿漢服;北班穿契丹服。契丹服以長袍為主,上下同制。一般為左衽、圓領、窄袖。袍上有疙瘩式紐襻,袍帶於胸前繫結,然後下垂至膝。長袍的顏色比較灰暗,有灰綠、灰藍、赭黃、黑綠等幾種,紋樣也比較樸素。

敦煌壁畫契丹服

契丹族的服飾傳至南方,士庶男女相習成風。婦女更以契丹族服飾作為常服。儘管多次遭到禁止,然而積習已深,未能盡革。

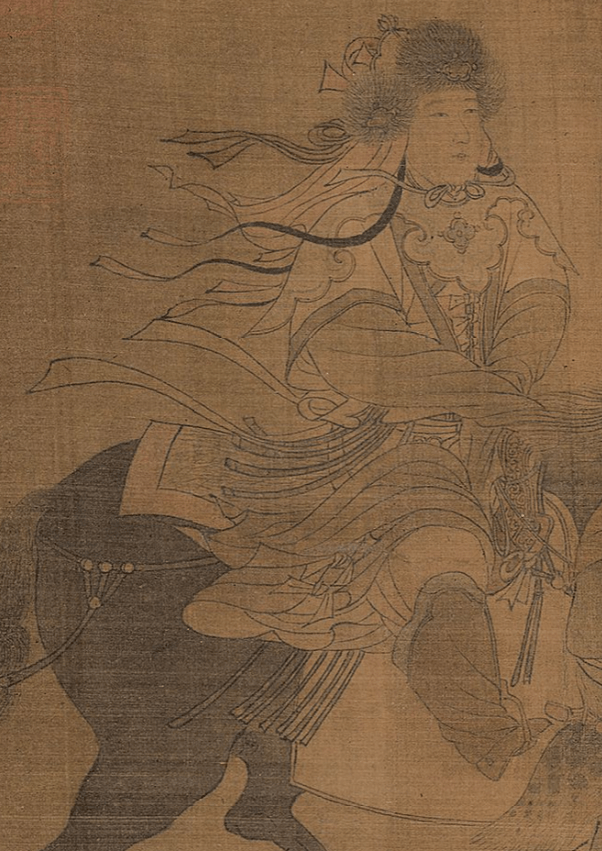

金 宮素然 文姬歸漢圖 吉林省博物館藏

《文姬歸漢圖》雖然描繪的是漢末故事,但人物卻著金代服飾。蔡文姬頭戴貂帽、披雲肩,著半袖、窄口直袖袍,腳穿長尖頭靴。盡顯草原風情。

金建國以後,大體上承襲遼代制度,因天氣寒冷多用獸皮製衣。《大金國志》記:「自滅遼侵宋,漸有文飾。婦人或襄逍遙巾,或裹頭巾,隨其所好。」

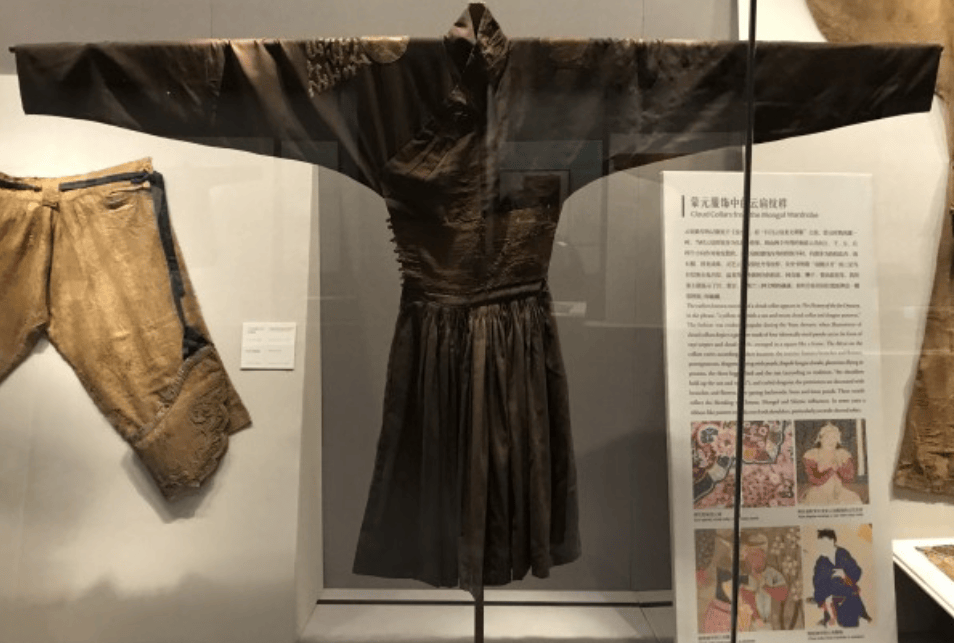

蒙元 辮線袍 內蒙古博物院館藏

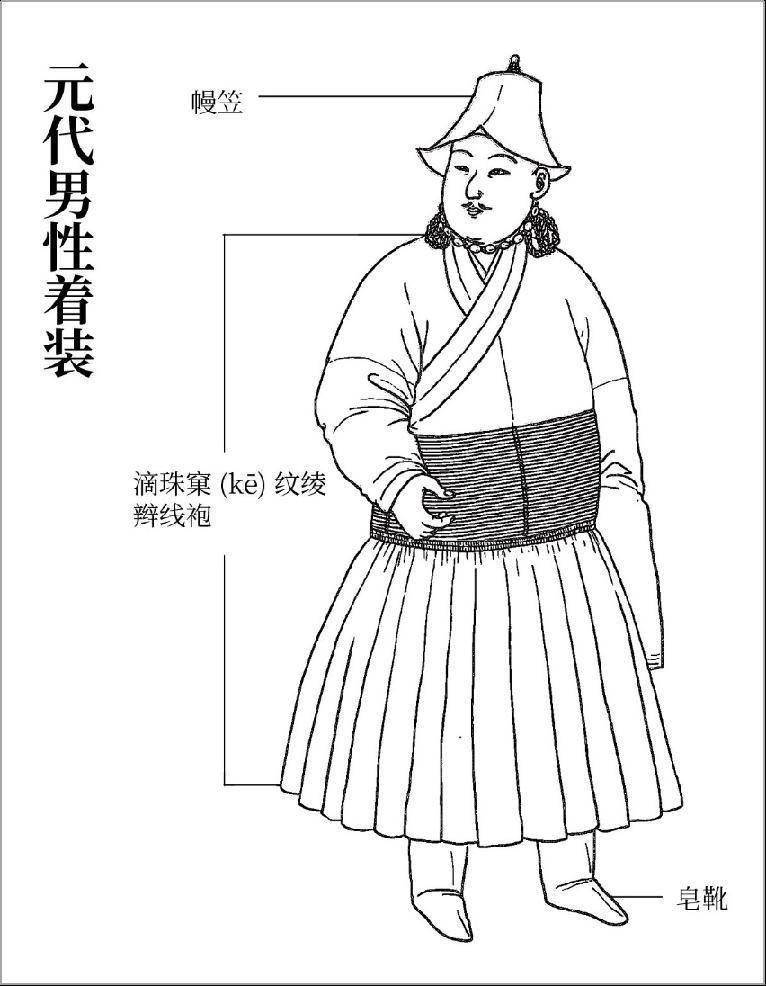

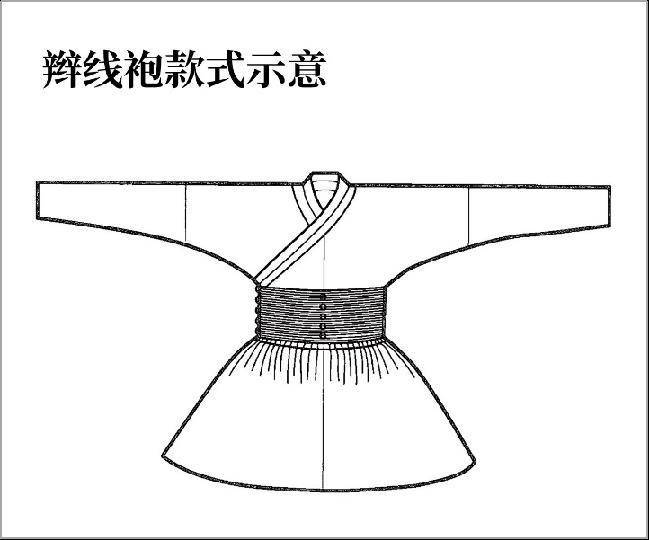

元代服裝,以長袍為主。樣式較遼代的稍大。質孫服是其傳統的衣冠之一,漢話譯為「一色衣」,近似戰國的深衣。特點是袖緊窄、下裳短,衣長至膝,多褶皺如百褶裙,腰部有橫褶,領型多樣,如右衽、方領、盤領。腳穿絡縫靴,腰間開始時用氈毳革作裝飾,後來用擰絲金線或用紅紫帛捻成線,橫纏在腰上,這樣騎在馬上,束緊腰圍就出了體型的輪廓。

辮線襖始於金代,與質孫服相比多了腰部用絹帛捻成的辮線,密密釘繡成細襉,故稱辮線襖。辮線襖穿著時腰間緊束,便於騎射。

元 辮線襖 中國絲綢博物館

(未完待續)

相關連結

圖說華夏服飾五千年(1):明禮儀,正衣冠的|服飾之美

圖說華夏服飾五千年(2):唐宋風韻獨步天下|服飾之美

圖說華夏服飾五千年(3):明清的華美與莊重|服飾之美

《尋找繚綾》:趙豐詳解白居易與唐代絲綢大IP丨對談

天上雲錦色:中國絲綢的奇文異彩|觀展

五彩錦簇:色彩中的歷史衣櫥|觀展

貞觀之治:唐太宗李世民的盛世長歌|觀展

雍正十二美人圖:宮廷美人的生活畫卷|圖鑑

看完這個展,才知道什麼叫皇家的奢華|博物館巡遊

從這些「清宮高定」,橫覽300年大清時尚|觀展

圖片 | 夏文瑾

排版 | 小謝

設計 | 尹莉莎