2024年的中國車市,進程已過半。回望過去半年所發生的一切,除了人人都在討論的價格戰之外,我們還能深感無奈的地方,無外乎是愈發糟糕的輿論環境。

曾經,也不知是不是因為信息傳遞具有滯後性和局限性,存在於中國車市的罵戰也好,或是營銷亂象,好像也就是個小打小鬧的水平。車企間一時的不快,不等終端市場給出反應,便匆匆了解。雖互為競爭對手,但大多時候,礙於面子問題,再大的矛盾也少有會放在明面上。

那現在呢?

且不說,整個汽車產業轉型的新趨勢,在用怎樣的方式調動消費者情緒,參與其中的每個人是那樣積極圍繞這場變革,將「輿論攻勢」作為爭奪地盤的一張王牌。

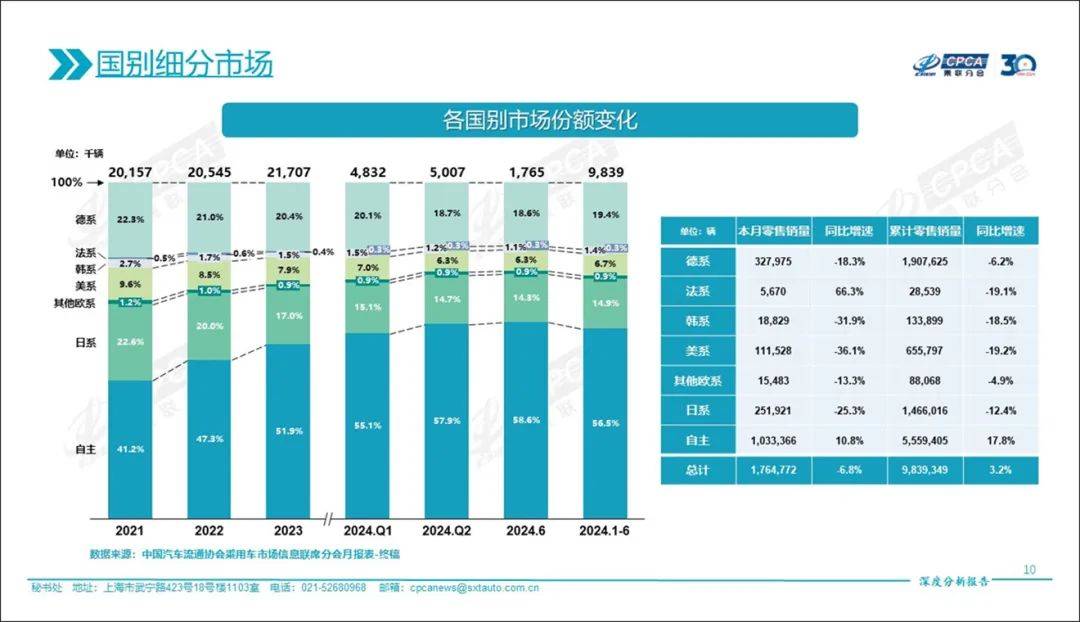

受其影響,中國車市的發展還是脫離了過往的既定路線,隨著用戶對於「何為好車」的理解被改寫,這半年,新興品牌有多風光,那些曾背靠中國而精彩的傳統車企就有多麼落寞。

在輿論帶動下,別說,大眾、豐田等外資品牌受到的攻擊又多赤裸,發生在吉利、長城等自主品牌間的互相暗諷都已經數不清楚了。那話說回來,論這一期間,誰又是流量的最大贏家呢?

本以為被流量捧到神壇的理想,可以因MEGA而再次大火。誰曾想,半路殺出個小米汽車,雷軍帶著在手機業練了十多年的內功,直接殺死了整個汽車圈。再加上個頭頂光環的「鴻蒙智行」,完全可以說,2024年上半年的中國車市真的太過魔幻了。

輿論的力量如此強大,是我們以前從未想到的。一場場由口水仗發起的營銷對抗,發酵到今天,不僅改變了某一人群的想法,更是改變了一個行業的格局。

從由合資品牌主導,自主品牌萎縮發育的早期階段,走進完全由中國汽車說了算的時代,或許很值得我們給上一個大大的贊,但值此特殊時刻,這一變化免不了會給我們留下諸多新的課題。

有關行業價值觀的樹立、消費趨勢的演變,或是技術向前的方向,都在等著「中國汽車」給出一個無比正確的答案。

愈演愈烈的輿論戰

回溯這半年,私以為,在輿論戰徹底打響以前,中國車市就已經呈現出一個人人深陷焦慮的狀態。儘管2023年以一個還算不錯的成績了結了過去,但自打開年,各車企毫不掩飾的降價陣勢,直接刺激了整個行業的神經。而後「史無前例」的價格戰直接貫穿至今。

在這場戰爭下,就連高合的停擺都僅僅是成了行業的大背景,引起不了任何轟動。試問,還有什麼值得我們去關心和留意的?

好像除了價格之外,身在業內的每一個人都在絞盡腦汁降本增效,以便為下一場降價潮的來臨提前做好準備。遇見低價競品,就用更低的價格去進攻。

中國車市怎麼就成了這個樣子?是的,太多從業者反覆在給自己提出的設問。但就目前這個環境來說,相信沒有人能給出一個解決方法。

在社交平台上,信息的魚龍混雜,令整個業態幾乎不存有一個公允的價值體系。而這帶來的極端影響就是,車企間的競爭不斷偏離產業發展的正軌,消費者對於某些品牌的認知更是呈現出非黑即白的狀態。

有人說,這是由於過去20多年的市場沉澱太過單一。從今天開始,由外資主導的產業進化論是時候被推翻了,中國車市需要一個新理念為未來打下草稿。但這是否就能意味,任何說辭都是推動產業向前的籌碼呢?很顯然,現實所展現的並非是一個正確答案。

整個上半年,高強度的輿論互搏下,像理想這樣心高氣傲之流都沒能守住自己的城池,那勢弱者唯有被推到了牆角。缺乏消費者口頭支撐的它們索性如敗者一般,毫無防守之力,更無進攻之勢。

很典型的例子就是,曾將小米SU7視為眼中釘肉中刺的智己L6,自己在上市發布會上所犯下的低級錯誤,直接在輿論的助推下,讓所有努力化為了泡影。

飯圈文化要不得。其實,我們都很清楚,當那套在非實體產業中運行的法則落到汽車市場,有些東西是需要被摒棄的。可惜,稚嫩的中國車市還是管不了那麼多。

這半年來所遇見的每一場輿論戰,即便再沒有道理,也時常會讓很多人深信一家之言。當前,年輕一代很難對汽車有執念,很難因品牌故事而選擇某一款車,的確很是令人不解。但事到如今,我們所能得到的判斷就是,亂象的促成不過是所有人蜂擁而起的結果。

換句話說,「一致對外」並不是中國汽車均認同的努力方向。滔天輿論發酵的背後,皆是車企明爭暗鬥的縮影。新勢力和傳統車企,自主品牌和合資公司,每一陣營都在窮盡手段要為格局重建添把柴火。至於如何維持行業健康發展,才不是他們所考慮的關鍵。

當然,2024年前6個月,論輸贏,相較於贏麻了的小米和華為,和在輿論場上打得有來有回的傳統自主大廠,合資的慘烈總是那樣顯而易見。網民們帶著深深的敵意要將大眾、豐田們驅離中國。「無論做什麼都被消費者罵」的消極說法也越來越頻繁地在各合資公司內部傳遞著。

面對接下來的六個月,我們還能有所期待嗎?也許吧。

畢竟,當叫停價格戰的聲音不斷湧現時,拿錢買車的消費者依舊沒有意識到,中國車市所遇到的產業陣痛有多嚴峻。「讓卷不下去的車企自生自滅」的話說得那樣輕描淡寫,更是在表明,被口水淹沒的中國車市正在走進一個充滿未知的未來。

若求發展,輿論亟需鬆綁

對於2024年的中國車市,有一點總是要明確的。伴隨新能源車的滲透率逐漸站上新高,中國品牌的市場占有率也上升到50%以上,市場不再能容納任何一個不為中國消費者而妥協的車企。

如果消費者需要性價比高的產品,需要沒有品牌溢價的產品,對於還想活下去的車企而言,就必然得放下尊嚴去迎合市場趨勢。而為達此目的,期待在輿論上取得營銷優勢,同樣會是它們一再堅持的。

作為旁觀者,我們或許很清楚,在有了上半年這波輿論做了鋪墊後,要想改變市場現有的運轉軌跡很是艱難。可就著市場反覆出現的諸多聲音,要說,市場若要按此趨勢進行下去,想必也是不可理喻的。

廣汽集團董事長曾慶洪早在2024中國汽車重慶論壇上說了,「內卷下去不是辦法。企業的目標是什麼?是盈利。而盈利的目的是什麼?是為國家和社會做貢獻,繳稅、創造就業機會。但如今,行業裁員裁得多少?廣汽集團也裁員裁了不少。這樣下去,對社會、對國家又會怎樣?」

同一時間,吉利控股集團董事長李書福亦在表明自己的態度,「如果市場環境成熟、法規完善且執行嚴格,競爭透明公平,那麼這種內卷現象反而能促進行業進步。反之,則可能帶來負面影響。」

很顯然,這些話語的潛台詞就是,即便現階段,中國新能源行業得到了前所未有的發展,有那麼幾家車企還從中獲利不少,但對於大多數企業來說,全行業內卷所帶來的就是巨額虧損,如果不做調整,很可能虧損還是持續性的。如此劇烈的動盪是身負多重責任的企業不可接受的。

而這還沒等討論熱度過去,隨著行業輿論的方向越來越偏,現作為小鵬汽車總裁的王鳳英也於個人社交平台上表示了,「中國汽車行業越來越卷,從卷技術、卷配置、卷價格,一直到今天開始卷輿論,作為從業30年的老汽車人,我感到特別痛心。」

再後來,就在最近在上海嘉定主辦的2024中國汽車論壇上,奇瑞汽車股份有限公司副總經理王琅都在強調,「奇瑞汽車堅決反對無序的價格戰,希望遠離內卷,遠離價格戰,走品牌向上之路,向下的空間是有限的,向上的空間是無限的。」

其實,到今天,我已經不記得有有多少車企公開呼籲要儘快終止這場內耗。

總有人說,這一切都是市場行為,不過是優勝劣汰罷了。可要是真是這樣,請問,這些車企高層又是在焦慮什麼呢?

都說了,現階段,中國的汽車消費者已經不再對除價格以外的東西能保持清晰認知了。再這麼下去,中國車市不會在總量上出現過多下滑,但就整個鏈條的運行來說,隨時斷裂的可能性將呈幾何倍數增加。那由此一來,這些看似帶有個人情緒的評論,反倒成了要對行業發展進行撥亂反正的建議。

信息大爆炸的年代,無論宣揚的東西是好是壞,輿論的力量究竟有多大?並不用我多說。你看看,在這半年裡,有多少車企官方成立了網絡舉報中心,誓要打擊網絡暴力,或是和各路水軍對線,就一定能察覺到中國車市受之影響有多大。往後,市場競爭一定會進一步加劇,但於身在行業的每一個人,只希望,永不停休的口水仗不要帶偏整個行業的價值走向。