「年輕人渴望線下的連接,卻不希望付出過多精力去構建和維持。賽事結束後,所有人快速撤離了電影院,像平常的任何一場電影散場一樣。」 ——《每日人物》

今年的夏季悄然退場,暑期檔的電影院卻發生著些許變化,除了一部部大片,奧運會直播也被開創性地引入了影院。據了解,奧運會期間,「影院看奧運」——總台2024年巴黎奧運會電視節目影院直播活動,全國累計有800餘家影院參與,共計放映2300餘場,觀看總人次達5.5萬人。截至8月12日,直播總票房達244.2萬元,甚至在巔峰時期,用0.1%的排片,創造了1%的全國票房。

在很多人看來,電影院只是看電影的地方——但是當人們的習以為常開始被打破,湧現出新的萌芽,它的背後必然埋藏著「量變到質變」過程。所以當電影院不再只是看電影的場所,說明從電影到觀眾都已經發生了微弱的變化。那麼影院看奧運會的火熱背後又有怎樣的啟示呢?

一場可以預料的夏日狂歡

「影院+奧運」之前

獨立空間、超大螢幕、環繞音效帶來獨特的視聽體驗,揮舞國旗、高唱國歌、歡呼吶喊讓觀賽熱情盡情釋放,熱烈氛圍堪比「第二賽場」,真可謂「不是巴黎去不起,而是影院看奧運更有性價比」。毋庸置疑,相比在家看奧運的「孤獨感」與去比賽現場的「高消費」,電影院看奧運會有著其獨特的優勢,不僅有相同喜好人群聚集的情緒放大效應,還有花費更低的高性價比。這不免讓人想起賽事直播之前,有一類影片也有異曲同工之妙:演唱會電影。

演唱會電影歷史由來已久,20世紀80年代就有相關演唱會電影的票房記錄。顧名思義,演唱會電影沒有太多的劇情,相對而言是屬於「紀錄片」類型,大多時候是以鏡頭的形式記錄下整場或好幾場演唱會的表演盛況,限制於其「歌迷特供」的屬性,因此這類影片大多數只能小範圍上映,但這並不代表演唱會電影就沒有「爆款」。

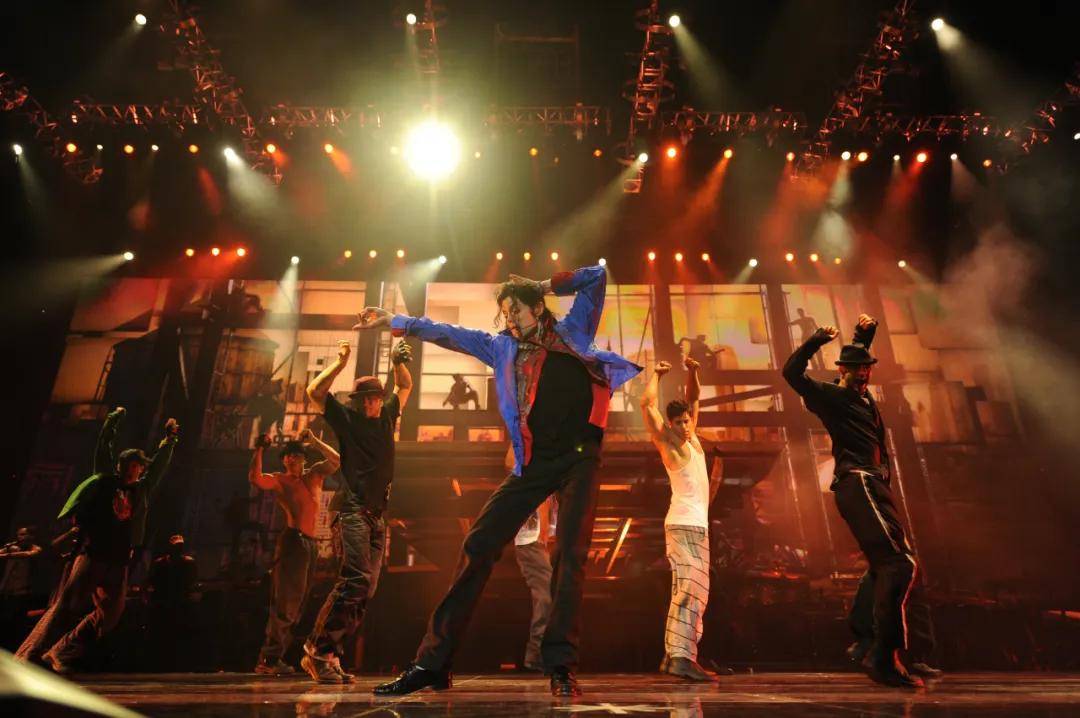

2009年,麥可·傑克遜在距離自己「落幕巡演」開啟前數日突發急性心臟病去世,美國哥倫比亞電影公司以及演唱會導演將麥可生前準備演唱會時的彩排視頻記錄進行整理,演唱會紀錄片《就是這樣》與世人見面。基於麥可·傑克遜的號召力以及全球粉絲基礎,影片拿下國內4830萬元、全球2.61億美元的總票房,創造了當時全球紀錄片票房之最。

除此之外,麥當娜、碧昂斯、凱蒂·派瑞、賈斯汀·比伯、麥莉·塞勒斯,以及滾石樂隊、單向樂隊、Coldplay 樂隊、BIG BANG、防彈少年團等都擁有過屬於自己的演唱會電影。而國內喜好出演唱會電影的非五月天莫屬,自2011年起,五月天已經推出了三部演唱會電影,其中《五月天人生無限公司》將橫跨四大洲、歷時一年半、上百場巡迴演出剪輯為電影上映,票房一度達到3700萬元。

就在去年,《泰勒·斯威夫特:時代巡迴演唱會》也席捲全球,僅僅在國內就取得1.01億票房,總觀影人次203.0萬,上映至今共打破35項紀錄。歌迷們約上同好,拿著螢光棒走進影院,就能真切感受到演唱會現場的氛圍。

一路走來,演唱會通過電影人的剪輯與包裝,以電影的形式走上大銀幕,為更多的歌迷創造了共同狂歡的契機。不過這仍舊是以電影作為載體的一種觀影活動,沒有完全改變電影院看電影的常規,但從演唱會電影的火爆,也能預見「影院看奧運」掀起的狂潮,而後者因為「直播」也讓電影院看到了更具里程碑意義的機遇。

如果電影院不再只看電影

影院未來有怎樣的想像?

2024年元旦,總台和中影合作,將歷史悠久的維也納新年音樂會搬到了電影院,以「直播」的形式進行放映,顛覆式地改變了影院的生態,時隔不到兩個月,同一主辦方還做了虎年春節聯歡晚會的公益直播放映。今年6月,中影與國家大劇院合作,將劇院中六一兒童節匯演進行了直播放映。

這些放映一方面契合了臨場感的氛圍需求,另一方面靠著「直播」功能,有著即時的優勢,更具沉浸感。因此,到了7月底,奧運會直播放映條件成熟,這一國際體育盛會順理成章地開拓出影院直播放映的業務。

中影官方的公眾號上對於「影院看奧運」出現的契機給出了這樣的描述:把影院作為文體融合發展在傳播層面的創新實踐,有特殊優勢。一是立足於新發展階段的市場需求,讓奧運會這樣具有群眾參與性的觀看活動,有了一個新的公共文化空間;二是讓以大銀幕、高畫質、高音質為代表的電影技術,有了賦能體育賽事轉播的條件,實現跨界融合的市場空間拓展。

確實,影院實際上一直都是人們精神文化消費的主要場所,是城市中重要的生活空間,除了電影終端屬性,也是文化活動中心。從這一角度界定電影院,電影院就不僅僅是電影的放映場所。一方面它是表演劇場的「平替」,比如脫口秀、小型音樂會。今年3月,在成都新明電影院就舉辦過一場「百年電影金曲音樂會」,意在通過電影院音樂會的形式,回顧電影百年的輝煌歷程。又比如成為一些創意文化場所,今年7月,杭州市一家電影院就舉辦過首屆「曬懶運動會」趣味活動,觀眾走進電影院進行「躺贏」比拼,以此倡導人們放慢生活節奏。

另一方面,當電影院「直播」功能被打開之後,它更是擁有無限的可能。比如中影與央視、國家大劇院合作音樂會、晚會、匯演等大銀幕直播,以至於可以想像到每年晚會屬性內容都能通過電影院進行聚集性觀看,而通過「影院看奧運」,賽事實際上更能將直播功能優勢完美地發揮出來。不僅如此,據相關工作人員透露,此次「影院看奧運」放映中,鄭欽文的女子網球單打決賽是主辦方針對賽事熱度跟蹤,臨時增加的場次。而這樣的靈活安排也讓影院直播放映的「應變」得到了進一步完善。

隨著「直播放映」概念的深入,後續還將有其他比賽,甚至電競比賽直播等走進影院——其實,這也不是電競首次走進電影院,曾經有官方以「演出」的形式將無法到比賽現場的電競迷通過電影院集結,但是遺憾的是,這始終沒有形成全國性「影院放映」的規模與長期的市場鏈條。而未來,電影將會以怎樣的形式「打開」,想必會有更多人去實踐、去創新,藉助電影院本身的優勢,走出一條多元發展應用的道路。

電影的「十字路口」

影院多元場域對電影的啟示

「不是說因為走進電影院人次下降,電影院才要進行跨界融合」。某電影院經理在影院看奧運的熱潮中表示,非常看好未來非影內容登陸大銀幕。「社會在不斷發展、觀眾喜好在改變,任何一個行業都要不斷創新,電影院同樣如此,否則早晚會出現問題。」與此同時,主辦此次「影院看奧運」的中影也在強調,此次影院直播奧運會的活動僅僅占據了全國800多個影城,排片更是在最巔峰的時期也只有0.1%,並沒有占據暑期檔電影本身的放映空間。

但是從各地影院對此次奧運會直播的熱情程度來看,開拓出影院的多元場域應用場景,確實「勢在必行」,同時也折射出另一層「困境」——當電影院放映的電影開始漸漸不再有強大的吸引力維持影院內容的時候,電影本身又該如何自處?而這樣的問題早在流媒體盛行、短視頻崛起逐步蠶食電影市場時就有所預警。但當下顯然電影院已經開始探索「解困」之法,通過此次奧運會的直播放映也向前邁進了一步,但是電影製作埠卻還是「一籌莫展」。

今年暑期檔,電影市場幾乎沒有高票房「爆款」,除了一部《抓娃娃》超過30億票房,暑期電影成績不溫不火。但從《解密》《逆行人生》《白蛇:浮生》《從21世紀安全撤離》等影片中,其實都能看到電影內容在傳統類型升級與新元素創新等方面進行著不斷嘗試。從品質上來說,今年暑期檔並不缺值得觀眾走進影院的影片,但不得不承認,在眾多複雜的環境下,電影市場仍舊缺乏讓觀眾不得不走進影院的「誘惑點」。

曾經也有業內建議導演多多嘗試特效宏大、場面壯觀的影片,以拉動觀眾對大銀幕的期待,但是電影製片與此承擔的冒險卻更多。今年暑期檔冒險動作題材影片《傳說》就面臨這樣的問題——當電影市場消費逐步縮水的同時,中小成本影片顯然更具優勢,但是這類電影又往往不具備大銀幕觀看的性價比,因此靠特效大片找回電影的優勢,顯然是存在一定問題的。

如今,電影院多元場域的嘗試又一次為電影製作敲響警鐘:如果電影院不再只是看電影的場所,電影放映空間是否也有被再次壓縮的可能?無論如何,已經在「十字路口」的電影,真的需要仔細思考未來應該如何破局了。而我們也期待,在不遠的將來,電影仍舊生生不息,仍舊為廣大觀眾帶來動人的故事,我們仍舊能在光影里自由做夢。