當2024年的市場加速向著中國車企期待的方向發展,消費者對於合資企業的認知,似乎都集中在了老派、守舊等字眼上。隨著行業全面進入電動化、智能化轉型的趨勢愈發明顯,我們眼中的「合資」二字真的僅剩下品牌光環,或是尚未被完全掩蓋的用戶口碑嗎?

如何活下去?或者說,該以怎樣的方式來對抗當今的市場變革?對於任何一家合資車企而言,都成了很棘手的課題。

這兩年,的確有不少合資車企在慌亂中沒了想法,將公司的主營業務改成了對外出口,抑或用最簡單粗暴的方式縮減著企業規模,又或者是索性退出了中國。

但另一邊,基於過去在華多年來的技術積累和體系建設,以及對汽車行業的深層研判,我們依舊能清晰地看到,大眾、豐田、本田等一線品牌並沒有認輸。

作為一個理性看待行業發展的觀察者,盲目唱衰一個企業的未來從來都是要不得的。

通過觀察,你會發現,技術高速更迭,疊加消費趨勢的快速變化,並沒有消磨掉合資車企的志氣。反而身在中國,很多時候,對於新技術的推動和落地,這些企業事關發展的思路並非如外界所想,固執且死板。

在很多人的印象里,不比激進的大眾,豐田的做事風格有著日系車企特有的謹慎和執拗。在中國新能源產業進入白熱化發展的新階段,豐田慢慢掉隊了。

然而,合資2.0時代,你要說,豐田甘心放棄追趕電動化進程,或對轉型失去了動力,那必定是帶著太多主觀情緒的。而作為豐田在華合資業務中的核心載體,僅僅是廣汽豐田對於新技術、新趨勢和新生代消費者的洞察,其實都是很前置的。

這一階段,有人喜歡大張旗鼓地彰顯自我,就一定有人熱衷低頭深耕技術魚池。

而從去年開始,廣汽豐田所提出的「智能電混雙擎」概念到今天有心敲定自己的科技日,主打的就是要和中國車市未來發展的方向相契合。

換言之,在技術更迭上,從推出第五代THS混動技術到實現PHEV、EV、FCEV 多路徑齊頭並進,更以固態電池等顛覆式黑科技創領行業;

對於消費者認可的智能化演進,從選擇和華為、騰訊合作打造中國專屬的智能座艙,到牽手Momenta推動端到端的高階智駕儘快落地,乃至持續和小馬智行發力全自動駕駛……

這樣的廣汽豐田其實是符合我們對於一家具有憂患意識和強烈轉型意願的新時代車企,理應有的印象。

「合資」本就不該是一個和「自主」有著對立關係的詞。對於身在中國的汽車企業,當中國車市積極展現出高於全球行業進化速度的一面時,每一家有能力跟隨時代步伐,有想法為中國消費者提供先進產品的汽車企業,都是值得外界給予尊重的

從「產在中國」到「研在中國」

「合資2.0時代,躺平式發展是要不得的。」

這是中國車市給所有合資企業給出的警醒,但對於豐田來說,從電動化轉型開始全面影響中國市場的那一刻起,有些決定早早就落下了。

和許多中國車企向前發展的想法不同,沒有以增程式混動、插電式混動、純電動技術為第一觸點,沒有將冰箱彩電大沙發的概念放進座艙,會讓人有種錯覺,覺得豐田對新消費趨勢的研究還不夠。可事實上,單以「技術推動生活」的角度來看,豐田式技術進化的邏輯,近年來都是毫不保留地進入到合資公司的體系內。

燃油時代落幕,電動化拉開新的產業篇章。新創車企都想要通過三電技術的優勢實現彎道超車,從而將原本屬於傳統車企的市場份額納入自己的勢力範圍。

但時至今日,我敢說,很多人都忽略了一點,行業給予電動化轉型的空間,從不是要完成新舊勢力的交割。

合資車企和自主車企之間並不是「誰要取代誰」的利害關係。其真正目的都在於如何優化消費者的用車體驗,最終將「可持續發展」的環保課題,放進汽車行業的未來生態中。

在中國,隨著各類新能源技術高速疊代,什麼樣的能源驅動形式才是最優解呢?

現如今,我們並不否認,當可充電可加油的PHEV、REV車型,占據了如今的輿論核心,總會讓消費者順理成章地認為這就是當下最具性價比的動力方案。

只是,對於銷售量達2500萬輛新車/年的中國市場而言,我們是不是可以提出一個觀點:用最牢靠的技術,儘可能滿足各地區的多元消費需求,其實遠比只強調「充電比燒油便宜」這片面的產品優勢來得更重要。

在本屆科技日上,廣汽豐田之所以再次強調「智能電混雙擎」的技術要點,就是要用自己的方式改變消費者對於混動技術真正講究的和傳統車企在智能化進階上的認知。

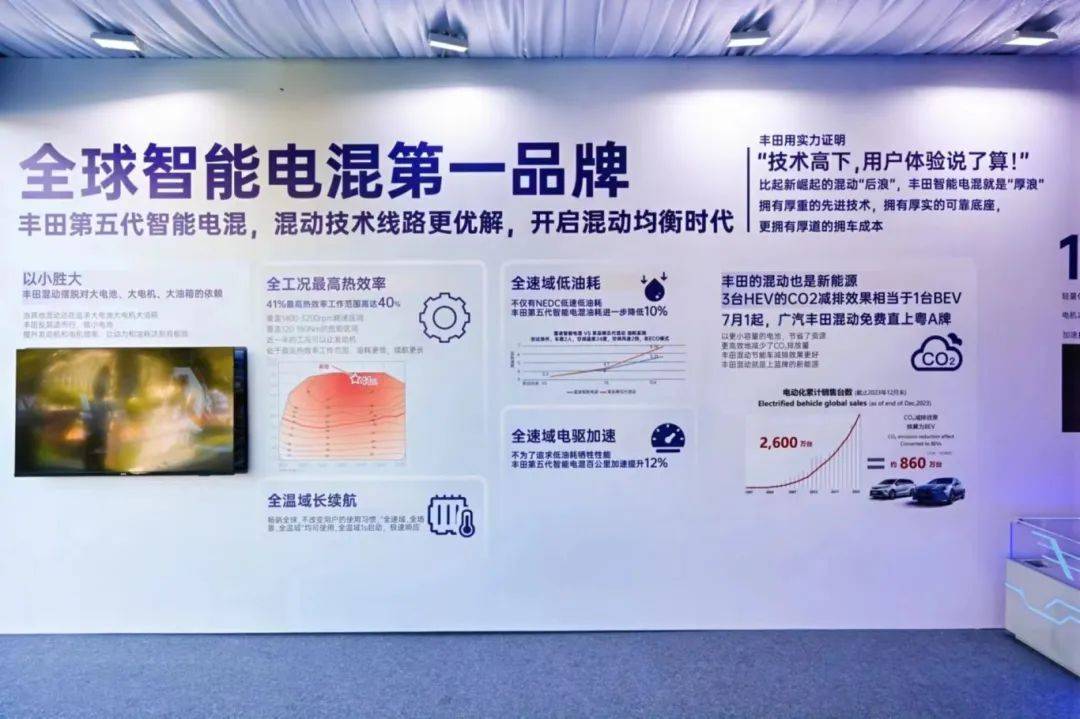

深度融合油電優勢、真正實現極致均衡的第五代智能電混雙擎,才是混動最優解。

而廣汽豐田副總經理彭寶林不僅說了,「作為全球智能電混第一品牌,廣汽豐田智能電混雙擎最大的特徵就是極致均衡。」他還進一步解釋到,「智能電混雙擎不是單點數據的表面顛覆,而是極致均衡的深度滿足!」

論發展,經歷了20多年、五次疊代的混動技術,再次夯實了「世界上只有兩種混動,一種是豐田,另一種是其他」的結論。我不敢說,這樣的判斷一定能傳遞給每一個人,但很明顯,豐田對「混動」的深挖必定是全方位的。

通俗點說,「能不能上綠牌」可不是「豐田第五代THS」這個技術名詞在追求的東西。

它所謂的全方位進化是以「給中國消費者提供最優的新能源用車體驗」為目的,幾乎囊括了發動機、電動機、電池、整體結構等所有關鍵零部件的不斷優化和升級。

不是簡單地通過電機或發動機來驅動,經油電協同給予車輛充沛的動力輸出;不以實驗室單點極值的熱效率為宣傳點,而是以更廣泛的高熱效率工作範圍,去達成消費者最在意的全速域低油耗。

或許,這兩方面就是豐田最新混動技術的最大特點,沒有天花亂墜的技術宣講,更沒有洗腦式營銷的補充,但通過長久的市場驗證和真實工況下的對比測試,既然該混動技術能完美覆蓋當前消費痛點,那對於消費者來說,日常使用階段,只要廣汽豐田能在不降低標準的前提下,給出足夠先進的技術支撐,何嘗不是一件好事呢?

中國消費者很難伺候的。

的確,在車市內卷化發展這麼多年後,消費者挑剔的目光或多或少會讓各家車企感到了壓力。但與此同時,卷至今日,諸如廣汽豐田這樣的車企也很清楚了,與其被迫參與競爭,加強屬地研發,加快本土化技術疊代的速度,總是沒錯的。

新四化當道,實際上,通過第五代THS混動技術幫助消費者降低用車成本的路徑現已成熟,那麼,在廣汽豐田科技日上,我能感受到的另一股勢頭必定就是一切有關智能化的體驗提升。

放在過去,合資公司很難和中國科技公司就智能化技術展開合作,情有可原。

如今,當廣汽豐田選擇和華為在車機系統上進行深度融合,亦希望騰訊能在其車機系統上加入更多的流行應用APP,這其中的原因只會有一個,就是,廣汽豐田作為合資公司,更作為中國企業的屬性,就決定了它不會無視任何中國消費者對於新體驗的思考。

合資2.0時代,需要廣汽豐田的表率

眾所周知, 2024年是一個人人陷入焦慮,卻又不得不時刻面臨兩兩互搏,刺刀見紅的艱難時期。相比之下,合資企業總是在不消停的口水仗和價格攻勢的拉扯中,過得很糾結。

和同類車企在一起,廣汽豐田自然也免不了受到這些外部因素的襲擾。但是,縱觀歷史,既然中國車市的發展還是遵從理性的,那麼,當廣汽豐田能決心迎合市場的最新要求,用新技術疊加中國科技公司的功力共建新的生態,相信,好好活下去,且能為其他合資企業做出表率,還是一件顯而易見的事。

「合資公司第一次辦科技開放日,會不會有點經驗不足?」

在這個人均擁有科技節的年代,或許這就是外界對於廣汽豐田此舉的第一印象。然而,若以目的去看,我會認為,相較於其他新創企業畫大餅式的技術宣講,廣汽豐田更多的是想展示,面對浮躁的車市大環境,自己真正在為行業發展所提供的建設性舉措和前瞻技術。

不為流量,只為回應質疑,不為討伐任何人,只求做事腳踏實地。

在中國,人人都說,新時代已經來臨。新能源是推動行業轉型的核心力量,智能化更是主宰整個行業未來的先決條件。對此,謹慎慣了的合資公司會有點懵,可你要說,他們就該無條件為新人讓路,我想,這就摻雜了些過激成分了。

對於中國車市的後續發展,合資公司究竟是如何規劃的?

現階段,憑藉對現有技術的疊代,譬如前文所提及的第五代THS混動技術,或和本土企業共建新生態,同樣譬如前文所說,廣汽豐田拉來了華為和騰訊為智能座艙賦能,多數合資車企已選擇儘快更改自己過去的做事效率和思路,以便跟上行業向前發展的趨勢。

那對於未來,毋庸置疑,隨著競爭再度白熱化,這種種舉措只會進一步得到提速。

而在廣汽豐田新建的朋友圈裡,Momenta自動駕駛公司的市場副總裁黃馳首先就說了,雙方聯和打造的端到端高階智駕方案很快就會搭載在鉑智3X這款新車上。

僅硬體上,基於英偉達254tops計算平台,全車配套了11個超高精度攝像頭、5個毫米波雷達、12個超聲波雷達和1個雷射雷達(126線),提供360度全域感知和充足的車端算力;算法層面,基於Momenta的數據飛輪,在經過海量量產數據回流,自主學習、快速疊代後,可以通過OTA提升系統性能上限。

在消費者眼裡,對於這些參數的優劣可能並沒有什麼概念,但我們只需要知道,當豐田願意向Momenta這家中國頂尖智駕公司伸出橄欖枝,為了跟緊中國車市的變遷,為了完善中國消費者熱愛的高階智駕,廣汽豐田並沒有懈怠過。

而同樣的道理,從去年8月和小馬智行、豐田(中國)宣布成立合資公司,以支持未來Robotaxi的前裝量產和規模化部署,到現在,我們可以真的在廣州南沙完整體驗到乘坐無人駕駛計程車,從下單到抵達的全流程自動化服務,想必這也是廣汽豐田為了中國未來汽車生活而大力進行前瞻布局的佐證。

回顧過去的20年,和大部分合資公司一樣,廣汽豐田嘗到過「市場換技術」的紅利,其實也經歷過不少產自細分市場的陣痛,那這期間,對於從「產在中國」到「研在中國」的課題探索,廣汽豐田是不可能沒有想法的。

所以,不管此次科技開放日對外公布的成果是否詳盡,話說現在的廣汽豐田具備了換代車型的中國化升級、快速靈活的年款商品強化以及新合資車的全面現地開發的能力,是不容置疑的。

況且,僅從即將上市的bZ3X身上,看到廣汽豐田現地開發團隊都深度參與每一款新車研發,並基於中國用戶需求提供最優解決方案的一面,已經是很明顯的了。

在中國,就好好傾聽中國消費者的聲音吧。往後,事關「合資車企沒有退路」的吶喊一定會更頻繁。這很殘酷嗎?是的。但這並不意味,橫在合資和自主之間的天平會無條件向後者傾斜。

都說了,合資公司本質上也是中國車企。行業在卷,市場在卷,請問,誰會無動於衷呢?二線玩家都還沒放棄,願意將所有黑科技從幕後帶到台前的廣汽豐田顯然更不可能。