本以為自從月初的時候,歐盟最終投票表決通過為止,這場有關歐盟對華進口電動汽車關稅的鬧劇,就已經塵埃落定不會再有變化。卻怎料事情似乎又有轉圜的可能。

上周末的時候有消息傳出,中國商務部部長王文濤應約,與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯,就歐盟最近對華中歐新能源汽車相關事宜,進行了直接的視頻會議磋商。

不是展開電話聲訊會議,更非互發寫滿套話和外交辭令的公函,而是通過連線的形式遠程「Face To Face」。

圖|G20貿易部長會議的議程,總體還是非常緊湊和忙碌的,而東布羅夫斯基斯通宵連軸轉這一點,也算是很拼——值得欣慰的是,這些年來,被貿易糾紛折騰的不止是我國的商務部人員了

而更加耐人尋味的是,東布羅夫斯基斯當時正在巴西參加G20貿易部長會議,為了能和王部長協調時間,會議開始時已經是巴西當地晚上11點左右,雙方交流完畢掛斷之際,已是次日凌晨時分。

考慮到歐委會內專司貿易政策的東布羅夫斯基現年已經53歲,又正值參加G20貿易部長會議,次日一早需要趕多個論壇以及大量高層互動安排,這樣的熬夜辦公的操作也著實夠拼。

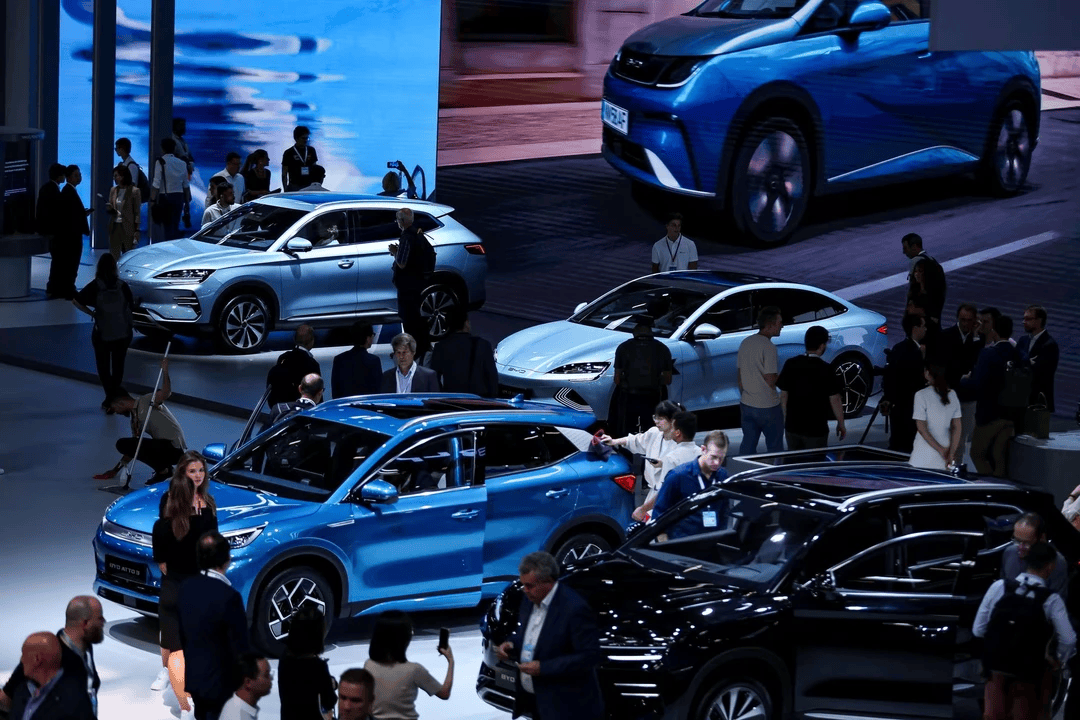

但這項工作所涉及的議題,也確實值得其為此拼盡全力。因為正如公社在此前文章《這屆巴黎車展,中歐差距還在拉大》中所論述的那樣,對於歐盟決策層甚至是本次關稅議題策劃國來說,加稅並不是目的,設法讓中國從新能源汽車產業層面分一杯羹,才是關鍵。

圖|法國牽頭推動這幕大戲的邏輯其實很單純——即便中國反擊,也只是反制歐洲汽車產業而已,對在華已無多少汽車利益的法國又何妨?想的真是太美了!

正如現在這樣,歐盟已經將關稅大棒高高舉起,並且正式宣告了落下的時分,若其後果不是引中國車企來歐建廠,按照歐委會希望的關稅促投資的劇本發展,而是換來中方同樣高舉關稅大棒狠狠還擊——那麼所謂的高票通過加稅法案,本質上也不過雖「勝」尤敗而已。

簡而言之,半個月前決議通過之際,眾人都以為從那時起直至加稅措施落地前,都將是「垃圾時間」。只是未曾想到的是,歐盟本心竟然是強硬派政客的「以戰促貿」,所以最後竟然給搗鼓成了個「加時賽」。

有一個細節是值得特別關注的。

談判是有益的,合作是雙贏的,然而正如上面所說的那樣,無論是達成價格承諾還是決定赴歐投資建廠,所有一切合作的前提是彼此建立充分的互信。

圖|不久之前,國內車企和歐洲經銷商,已經趁著最後窗口趕著出口了一波

實際上,歐委會乃至於策動這次關稅措施的國家,仍不忘在檯面上以及台面下,搞各種花活以及小動作。

針對中歐本次貿易糾紛,早在今年年中的時候,國內12家電動汽車企業已經達成一致意見,統一授權由中國機電產品進出口商會方面負責對歐洲稅收相關談判事宜。並且已經在8月24日,已經向歐盟方面提交了我們的價格承諾方案。

然而歐委會一方面在同意審視中方提交建議草案的同時,卻在許多涉及最終價格承諾的技術性細節上展現出吹毛求疵的態度。

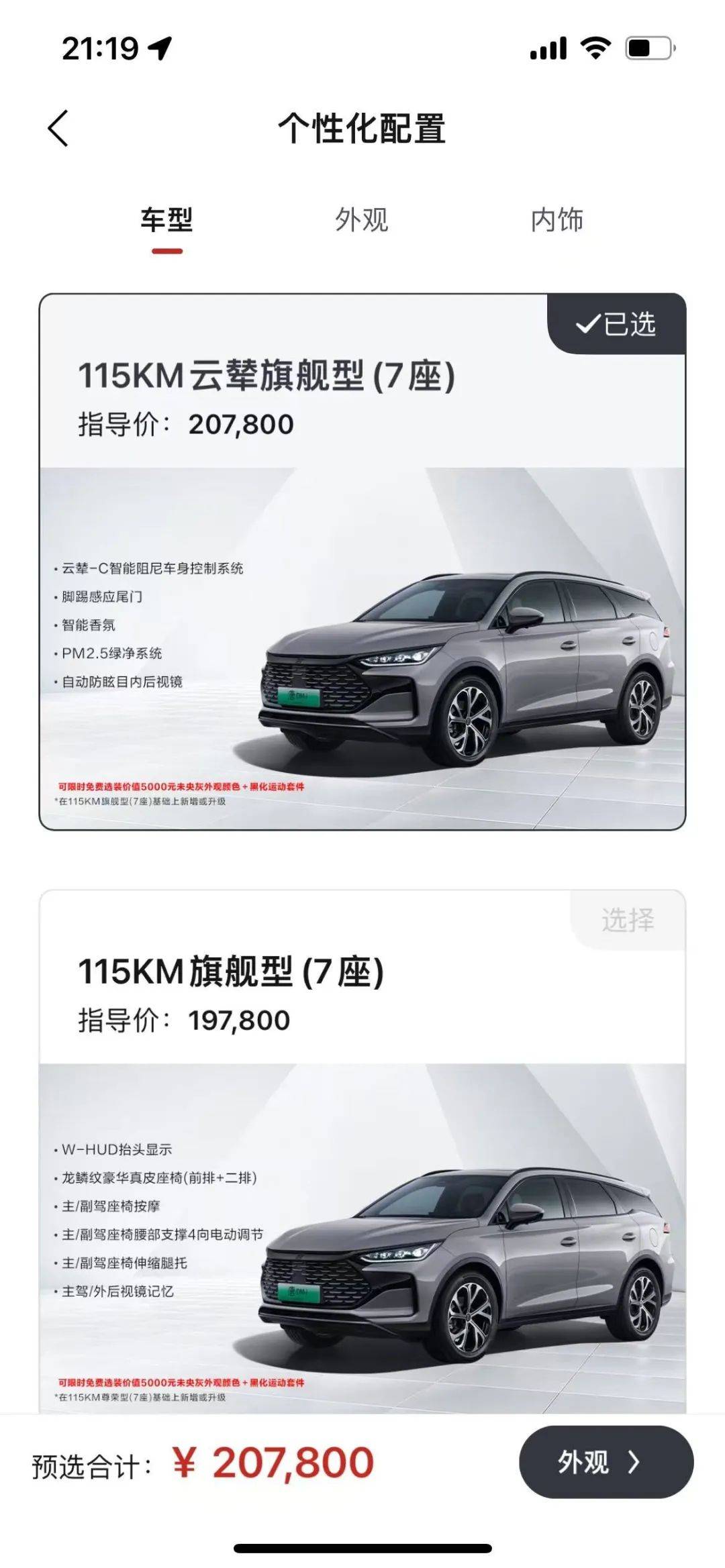

例如其要求中國車企對向歐洲出口的所有電動汽車品牌的每一個車型,針對不同國家制定不同的最低限價,其中甚至包括用戶根據可選配內容進行個性化定製的部分。同時歐盟談判方還要求,所有差異化的車型都要單獨報關與審核。

圖|每一個車款,甚至每一種配置上的調整,無論改色還是加功能,都要算一個新車型,單獨一審核——這明顯是在胡攪合

這也就意味著,歐委會方面妄想把中國生產的電動汽車的類型,根據他們的需要進行無限細分,詳細監控每一個細分類型的定價。而且在進口報關時,不同的車款需要單獨進行審核走流程。

舉個例子,某車企根據某個時期歐洲用戶對於其生產的某款車型的不同配置需求,分別個性化生產了外觀顏色不相同、選裝或者不選裝智能駕駛系統,以及配備座椅加熱/通風功能的合計數百輛車,並且在一個月後進行了集中交付。而根據歐委會談判人員開出的條件,只要車型配置有差異就要單獨審核,甚至不同國家的車主訂購車型需要單獨審核。

現實中這樣的操作當然是不可能的,事實上也未必是歐委會方面的真實意圖。然而即使商業貿易類的談判本身就是一種「漫天要價,就地還錢」的勾當,但這類無意義的行為事實上極大地增加了雙方通過談判的複雜性,以及彼此妥協所需的時間成本,除了一味拖延時間噁心中方代表外可以說毫無意義。

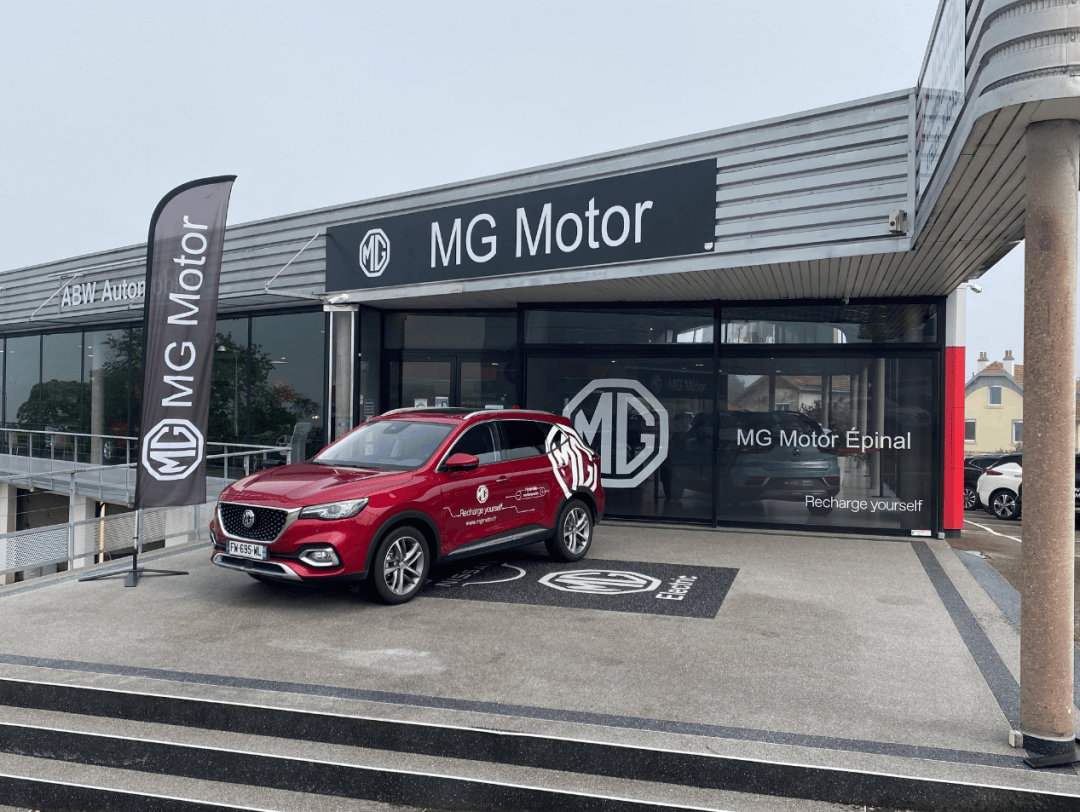

圖|如果加稅決議正式生效,則在歐洲發展勢頭良好的上汽MG品牌,將首當其衝

而截至目前,中方派遣赴布魯塞爾進行談判的技術團隊已經持續工作了近一個月,期間與歐方團隊密集舉行了多輪談判,部分涉及技術細節的磋商持續數個小時。然而歐委會方面仍舊在很多條件上頑固堅持立場。

除了上述「細分」的無理要求,歐洲方面更是在談判中使出詭詐手段。例如部分國家的貿易代表,試圖繞開中方統一的談判團隊,嘗試與個別企業展開單獨談判,甚至為此許諾部分利益。

這一幕仿佛15年前中澳鐵礦石價格談判期間,澳大利亞力拓公司談判代表進行的「分化瓦解」操作一般。

本月16日,當歐委會單獨接觸車企的事情遭到中國機電商會曝光後,國內輿論曾小範圍掀起一波「揪內鬼」的狂歡。

然而這樣的輿論狂歡並無異議,無端聯繫的結果必然殃及無辜,而商會不點名操作本身,顯然也是不打針對自家企業的意思,而僅僅是敦促大家記得「合則強,孤則弱」這個道理。

圖|當然從另一個角度出發,能夠被如此重視而且嚴防死守,也證明了中國新能源汽車產業發展的成功

而對於企業來說,也許接觸並試探一下對手的底線有其商業邏輯上的自洽之處。然而既然事情已經發展到這個份上,現在又豈是某家能夠獨善其身的?

實際上,歐委會的談判團隊看似強硬而且頑固,但實際上其背後的支持者也正為中國可能回應的貿易制裁措施而苦惱。畢竟,貿易摩擦從來就不會局限於挑起單方面發起的領域。法國的白蘭地還只是「前菜」,後續還有的是可以下手的領域。

畢竟到了2024年,歐洲能向中國出口的必需品以及基礎產品,其實並不多。而且真正能為其帶來大筆利潤的,是那些全部斷掉也只能幫我國節約外匯的高利潤奢侈品。

圖|歐盟的根本訴求其實就是保民生促就業,關稅的目的是促投資限價格,而一旦失控發展成貿易戰,對歐盟這樣鬆散的團體來說,就是按下葫蘆浮起瓢的大麻煩了……

在這個廉價能源渠道被歐洲壟斷,且特朗普二次執政可能性越來越高的今天,到底誰怕誰還是個問題。甚至真要各自不上道,搞什麼分化瓦解「各個擊破」的把戲,中歐誰先慌還用問麼?

好在,上周末王文濤部長與東布羅夫斯基的視頻磋商也多少傳遞出了好的信息,甚至可以說是不小的利好。因為在當天的磋商中,雙方在談判團隊以上的層級,達成了一個不是共識的最重要共識——明確了繼續將價格承諾作為本案的解決途徑。

此外,雙方也明確了願意開展進一步磋商的事宜。這就意味著,即使歐委會如期在10月30日確定終裁,而且這個終裁可能仍舊是維持要加稅的決定,雙方仍然可以彌合分歧取消關稅為目標繼續談下去。

圖|10月30日,我們等著了!不管如何,反正給中國出口電動汽車加稅是肯定的,後續就是多少的問題。所以現在的關鍵是,對於毫無反抗能力的法國乃至歐洲奢侈品,先加多少稅合適呢?

不經意之間,歐盟的底牌和底線,其實已經亮了出來。然而這裡還有一個問題在於——

我們的耐心也是有限的。