從女兒變成「媽媽的媽媽」,是母親確診阿爾茨海默病後,我的人生唯一選項

小青(化名)的媽媽前年確診阿爾茨海默病。去年年初,因為媽媽的病情,她回到老家,租了一個小院,照顧媽媽。如果沒有媽媽的病,她如今會在南方心儀的城市,享受慢節奏的生活。

小青今年 36 歲,未婚未育。照顧病人的經驗、照顧孩子的經驗,她都沒有。她只能不停地學習,不停地摸索,利用自己之前生病克服焦慮、抑鬱狀態的經驗,她給媽媽制定認知訓練計劃(藥物和非藥物干預同時進行)。

幾個月下來,有痛苦,也偶有笑聲;經歷過無數次崩潰,也看到了些許艱難進步。

每年的 9 月 21 日是世界阿爾茨海默病日。近年來,老年病「年輕化」已經成為一種趨勢,阿爾茨海默病也不例外。小青的故事,也是越來越多 80 後,甚至 90 後不得不經歷的故事。

以下是小青的自述。

文中被訪人姓名為化名

成文:雪竹、林林

1

我媽今年 60 歲,前年確診阿爾茨海默病,屬於早發性阿爾茨海默病,就是 65 歲以前發病的人,也不算罕見,我在病友家屬群里得知好多 50 多歲就發病的。

推算起來,我媽退休後開始出現徵兆。我當時不在家裡,聽家裡人說她不愛出門,不愛吃飯,還會想很多,很情緒化。

家裡人帶她去市裡(河北省某市)醫院看病,照了CT、各方面都做了檢查,都正常,小腦也沒有萎縮,醫生只診斷是焦慮狀態,給她開了一些藥。我們就以為她狀態不好是情緒導致的,等後來出現阿爾茨海默病症狀的時候已經晚了,延誤了治療的時機。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

我後來才知道,阿爾茨海默病初期症狀之一就是焦慮、抑鬱。加的病友家屬群里有很多例,都是一開始被誤診為抑鬱狀態或者抑鬱症。等過了幾年,病人開始出現幻覺或者不認識路了,這時候不用去醫院,大家多少都明白是什麼病了。

這個病起病隱匿,症狀前確診難。我看到有說法是,早在症狀發生的十年、十五年前大腦皮層的某些蛋白就開始沉積。

家裡發現問題時,我媽對時間和地點沒有概念,記憶不好,反覆疊衣服,出現臆想。家裡人帶她去市裡的專科醫院,住院一個多星期,做各種檢查,排除了其他疾病。

腦核磁顯示海馬體萎縮,量表不認識手錶,不會計算,診斷為抑鬱和痴呆,而這時候她已經阿爾茨海默病中度了。

阿爾茨海默病診斷的金標準是 PET 或者腰穿腦脊液,但是這幾項檢查很多醫院都不具備,並且費用很高。我看資料,知道阿爾茨海默病是世界難題,具體發病原因不明確,目前沒有辦法治癒,治療也只是吃藥延緩,吃的藥就那麼幾種,比如安理申(國產藥叫多奈哌齊)、美金剛等。

當時老家的醫院沒有美金剛這種藥,我們又去北京看了一圈病。一些醫院有專門的記憶門診來診斷阿爾茨海默病,沒有記憶門診的地方可以找神經內科研究這個方向的大夫。

看病、調藥的過程,也要家屬各種辨證分析、學習。我挺感謝北京宣武醫院大夫的一點是:在老家看病的時候,由於我媽會哭鬧、崩潰,醫生給她開了好幾種精神類的藥物。去了那麼多醫院,只有宣武醫院的醫生和我說,「精神方面的藥好像你媽吃得太多了」,並給我媽減了這方面的藥。

她整個人清醒了不少,沒有那麼呆了,說話的慾望也更強。

知道我媽生病前的那段時間,我正準備去南方過慢節奏的生活,房子都租好了。正要開啟一種相對輕鬆人生模式的時候,突然來了這麼大的一個轉折,真是人生如戲。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

2

我媽原來非常聰明,生病了只知道一加幾等於幾,再難就不會計算了。她不認識鏡子裡的自己,總說有人跟著她。

這是因為大腦神經的退行,她已經出現了人物定向障礙。我把家裡的鏡子都遮起來了,可難免會有反射,現代社會真的沒辦法,到處都是玻璃。

我媽本來膽子就小,現在看到鏡子裡的人就很害怕。我跟她講反射的原理,告訴她鏡子裡面的人是她,「你看你穿什麼顏色的衣服,鏡子裡的人是不是也穿這個顏色?」「你看我揮揮手,鏡子裡的人也跟我揮揮我」。她會問「這真是我嗎?」「她為什麼衝著我笑?」

我跟她解釋,經常感覺她聽不進去。其實也不是聽不進去,而是她的大腦已經沒辦法理解這些事情了。事情能過去,是基於她信任我。

我有時候和她說「媽媽,有我在,你別害怕」,她可能會笑一笑,不那麼緊張。但如果我不在場,她可能自己盯著鏡子看,越看越生氣,然後她就陷進去出不來了。

她出現幻覺了、開始編故事,我就順著她的話說,問她在哪兒碰見誰了,大概就知道她回到什麼年紀了。

她經常回到小時候,回到她父母身邊。有一次她哭得很傷心,說她媽不要她了、不搭理她,這時候我就像說洗腦口號似的,問她「誰最重要?」然後告訴她「自己最重要」「開心快樂每一天最重要」。

我也會做一些事情來轉移她的注意力,比如掏耳朵、敷面膜等等。有時候能成功,掏完耳朵她就好了;有時候不行,掏完她又想起來了。這就導致照顧者的心態非常緊繃,因為你不知道什麼時候她的幻覺就出來了。

她有時候會崩潰大哭,情緒完全失控,甚至會傷人。我一開始把她接到我當時的家,她連續崩潰了十天。也不是 24 小時都在崩潰,而是我好不容易把她從情緒里拉出來、轉移了注意力,她很快又回去了。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

阿爾茨海默病病人對環境特別敏感,陌生的環境對她們來說是一種刺激。那段時間她總是尿頻,我後來看資料才知道這是因為緊張。她不習慣,也想家,想我弟。所以,只能我回去。

我回老家租了一個小院。這個病的病人經常吵鬧要出門,有一個小院子,能緩解一些他們的焦躁。白天,我弟把我媽送過來,晚上再給她接回去。

之前一直是我弟在照顧,他有孩子,上有老下有小,中年危機提前到來,負擔很重。我單身,沒有另一個家庭需要顧及。

這個病的病人需要一個團隊來全天候的照顧,一個人不行,一個人太容易崩潰了。

對於我們照顧者來說,我們面對的不是一個人,而是好幾個人。我媽清醒的時候,我要面對現在的她。她出現了幻覺,又看到我姥姥了,我要面對小時候的她。她陷入自己的情緒裡面,崩潰、哭鬧不止的時候,我面對的是精神病人。

她時常處於清醒和不清醒之間,我覺得她比以前更通透,像個哲學家。她會問我的貓「你幹嗎要上人間來?」我和她聊一些女性話題,她也能跳脫出她成長時代的局限。

其實,排除哭鬧崩潰的時候,我覺得可能這是她人生裡面比較通透、能真正放飛自我的階段。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

3

我媽有時候會說:「他們說我得了什麼海什麼病」。我猜她之前肯定知道自己得的是什麼病,只不過在慢慢忘記自己生病的事情。我覺得可以接受,沒必要非得讓她記住自己得的是什麼病。

她清醒的時候曾經和我表達過她不想活了,她可能接受不了自己得的是這個病。我現在和她說她得的是記憶障礙,我說我記性也不好,所以我們要鍛鍊自己的記憶力。

我帶我媽做各種認知訓練。我知道這個病還沒被攻克,整體趨勢是往下走的,它的發展進程不可逆。現階段,除了吃藥,我努力想通過一些鍛鍊延緩她大腦的衰退。

一開始完全摸不到頭腦,想起來一個辦法就試一試。我原來工作接觸過一些小孩子的課程,我就從教小孩子的思維入手:我媽的某些認知狀態可能就是兩三歲的小孩,語文我能教她什麼?數學我能教她什麼?

每天我都嘗試不同的方法,有順利的時候,也有不順利的時候。我買了一些訓練專注力的冊子,比如讓我媽跟著現有的圖形畫線,我媽不行,我就得改變方法來訓練她的專注力。找來找去,找到了木製俄羅斯方塊拼圖,這個就好。

圖源:被訪者提供

我還買過跳棋,本以為跳棋簡單,隔一個跳一個,後來發現這個也不行。對於我媽來說,撲克牌最好。我會抽出一張牌,問她認不認識上面的數字、認不認識花型,或者設置一些簡單的遊戲,比大小或者讓她來排序等等。

朋友們把家裡小孩子玩的玩具寄給我,我就拿來一個個試。我還設計各種小遊戲帶我媽玩,我媽玩丟沙包特別開心。這個遊戲可以訓練她的專注力,因為她丟的時候得瞄準,還可以訓練她的空間感。

我朋友都說我比以前工作還要賣力,這也是沒辦法的事情。工作是為了生存,我現在完全屬於和生命在賽跑。

用了差不多 3 個多月的時間,我覺得我試出了一些她喜歡的方法,她也慢慢表現出了進步。她現在能記住今年是哪年,之前都不行。現在她知道 3 加 2 等於幾,也能背乘法口訣。

對於阿爾茨海默病病人,養成習慣很重要。一旦確診了,你一定要從此刻就開始培養她的一些習慣,因為到了後期,她的行為會更不受控制。不受控制的話,你只能寄希望於她的肌肉記憶。

上下滑動查看更多,為我媽做的認知訓練計劃,圖源:被訪者提供

每天早晨,我弟把她送過來以後,我都讓她做兩遍廣播體操,再打會兒太極拳之類的,然後哄她上廁所。順暢的大小便是我們病人家屬最在乎的事情之一。

我把每天的行程安排得很滿,不讓她有時間去想亂七八糟的事情。早晨運動完,我陪她唱她那個年代的歌,唱歌能緩解情緒,提高專注力。準備午飯的時候,讓她幫我擇菜、切菜,讓她參與勞動很重要。午休後,一起洗澡。

不少阿爾茨海默病病人不願意洗澡,只能想各種辦法,我的辦法就是兩個人一起洗。洗的時候還會和她做成語接龍,鍛鍊她一次做兩件事的能力。

下午四點多,我陪她去跳廣場舞,路上會問她各種問題,語文的、數學的、地點的等等,抓住瑣碎的時間鍛鍊她的注意力。跳完舞,讓她和阿姨們多交流,社交活動對病人也很重要,還能鍛鍊她的語言能力。

回家後,我會讓我媽練字帖、寫日記或者玩玩具、玩遊戲。黃昏時分病人容易產生情緒波動,要用需要專注力的活動幫她度過這段時間。

晚上七點多,我弟來把她接回家。我媽走了我就看一些和病有關的資料,在微信群里和病友家屬交流經驗,病友家屬的經驗非常寶貴。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

我會經常誇獎她,讓她有一個愉悅的心情。她幫忙做家務,我就說「你真棒!」「棒棒噠!」她有時候會說「你把我當小孩看了」。

她們這一代人其實不太能接受稱讚,我也受到了影響。我也不是特別能接受稱讚,別人稱讚我的時候,我會推脫。所以,陪她認知訓練的過程,是在調整她,也是在調整我。

我覺得一方面要把病人當成年人對待,不要因為她生病了,就不讓她幹活,要培養她的執行力;另一方面,從情感上說,我不能把她當媽媽了,要把她當女兒。我要照顧她,幫她排憂解難。

我現在是當父母的父母。

4

和阿爾茨海默病人接觸下來,我覺得這個病會擴大人性。

像我們的話,我們會受理智控制。病人是我高興,我就笑,不高興我就哭鬧、崩潰,他們控制不住自己。

我媽喜歡跳舞這件事她生病前一直沒有表現出來過,我讓她去公園,她總說樓下那麼多男的,不想去。可能也是怕自己跳得不好。現在她不會在意自己跳得好不好,反正想跳就跳了。她記不住動作,完全跟不上別人的步調,經常自己在那兒發揮,覺得音樂適合什麼動作就跳什麼動作。

我在家裡給她放過一些古典音樂,她能感受到音樂想表達的東西,跟著翩翩起舞。我覺得這方面她至少是有感覺的,如果不是有天賦的話。但她以前從來都沒堅持跳過舞,反而現在有時候上午就會問我「今天還跳舞嗎?」

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

另一方面,人性不好的一面也發揮得淋漓盡致。病友群里有家屬分享過,有些病人罵人罵得特別難聽,還會詛咒家人。

我媽前段時間走失了一次。早晨家人發現她不在家,她已經不認識回家的路了,自己出門就意味著可能再也回不來了。好在後來找到了。

她跟我解釋,說大家都在睡覺,不好意思吵醒他們,她就是想出門給家人買早餐。還說我弟生氣了,都不和她說話。其實我弟沒有朝她發火,他是嚇壞了。

你不要看她是阿爾茨海默病病人,她對情緒感知非常敏感,她不記得事情的緣由,但能一下子感覺到家人都不高興了,甚至有時候會多想。所以,你跟她說話要發自內心,你自己也得相信,她是能分辨出來的。

我媽現在一直帶著有家庭住址、聯繫方式的手鐲。之前給她買過一個定位器,掛在脖子上,她不喜歡,後來又換成了定位手錶。我經常在病友家屬群里看到誰誰家的病人走失了,有一個病人在冬天走失了三天才被找到,家人嚇得不行,怕他被凍死。

病友家屬群里大家會交流各家病人的病情。有的人是為了向同病相憐的人尋求理解,有的人是完全崩潰了,不找個地方說一說很難調整自己的情緒,還有的人會交流用藥的信息。

一開始不了解這個病,我看到後面的階段——吃喝拉撒不能控制什麼的,第一反應可能是負面的。等我知道了阿爾茨海默病是一個什麼樣的病,後面別人再分享的時候,我反而非常感謝,謝謝他們能告訴我這麼多細節,讓我有個心理準備。

我受到過一個病人家屬非常大的幫助。我們是在網上認識的,她比我還難。她家的病人比我媽發病早,處的階段比我媽後面,她還一直幫助我。我能夠從狀態不好的階段走出來,很大一部分歸功於她。

得知我媽生病後,我的第一反應是「為什麼是我媽?」我的著眼點永遠是「為什麼?」但是這些問題是沒辦法回答的,這個病沒有被攻克。你問,你就會困在裡面。

她給我的最大幫助就是告訴我要接受。現在好多問題我不問為什麼了,我接受,然後想辦法解決問題。

病人的問題層出不窮,根本不會給你留喘息的時間,而且每個階段有每個階段的問題。你隨時要去想辦法,隨時要去學習。關關難過,關關得過。

說實在的,我並不是一個特別聰明的人,但是因為我媽的病,我不得不訓練自己要聰明一點。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

5

很長一段時間,我都有「病恥感」。

帶我媽出門,別人問我,我可以回答「我媽得了阿爾茨海默病」,這個我沒問題。但是,我很害怕別人問我「為什麼會得這個病?」「她為什麼會哭?」我也想問別人,我也想知道為什麼,可這些問題是無解的。所以,我就很怕別人問問題。

而且,這個病會打擾到別人。在之前住處的時候,有一次我媽在大馬路上開始哭鬧崩潰,一直說要去找她的媽媽,我差點沒能把她帶回家。實在沒辦法,我求助了鄰居,這才把她帶回家。

回到家她還處在崩潰的狀態,這是我「病恥感」最強的一次。

我在安定醫院看那些精神病人,哭鬧、罵人,甚至還要打人,他們的家屬在旁邊全程不敢大聲說話。我覺得特別可憐。其實,我也和他們差不多。

阿爾茨海默病並不像一些影視作品表現的那樣,只是記憶衰退,只是呆滯記不住家人。實際上,病人受限於腦神經退行性病變,經常沒辦法控制自己,會大喊大叫、會哭鬧、會崩潰。

如果大家在外面碰到這樣的老人,希望能稍微理解病人和家屬的遭遇。老人本身沒有問題,只是因為生病了,才會有這些表現。

白天我媽在的時候,我戰鬥力還可以。經常是我媽走了之後,我整個人就癱了。有時候,我媽白天不過來,我會在家躺一天。這個躺完全沒意義,對我一點幫助都沒有,我躺得還挺難受的,卻沒有力氣去改變。

我現在背著房貸,在花之前的存款。社保什麼的也斷了,申請了失業保險。我曾計劃一邊照顧我媽,一邊做兼職,可這幾個月我真的一點做其他事的精力都沒有。

我本來打算照顧我媽一年左右,現在我想再推遲一段時間,我想儘量延緩後面階段的到來。等她大小便失禁、意識不清的時候,我再想跟她聊天,她也不會回應我。現在我們還能交流。

現在的每一天肯定是我媽狀態最好的時候,我不想留遺憾。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

前幾年,我一個人在外地工作生活,婚戀觀也好,獨立問題也好,和我媽觀念不同產生過分歧。我會想是不是我曾經傷害到她,加快了她的病程。這個東西沒辦法細想,越細想,我越會攻擊自己。

我去精神科檢查,什麼腦功能分析、紅外熱成像之類的指標,沒有一個是正常的。我一直受抑鬱、焦慮狀態的困擾,好在各種量表是正常的。我不會走極端,因為我還有個病人要照顧。

真的希望大家如果發現家裡的老人情緒或者狀態和之前不一樣,能儘快帶他們去醫院做相關的檢查,別耽誤了治療,更不要被情緒或者精神問題迷惑。

如果沒有被誤診、如果能提早確診的話,能大大提高病人和病人家屬的生活質量,起碼你能提早開始吃藥、開始做非藥物干預訓練,能把生活自理階段延緩幾年。哪怕延緩 1 年,對我們現在的家庭來說,也不會像現在這般痛苦不堪。

前幾天我朋友說我在「從泥潭裡往外拽自己」,拽的不是腳,而是頭。我剛把自己的頭拽出來能呼吸空氣。

這個病太殘酷了,只要家裡出現一個這樣的病人,整個家完全崩潰。

前幾個月我都不敢見朋友,朋友說要來安慰我、給我送東西,我都說「你不要來,我怕看見你我繃不住」。我能稍微消化一些後,才開始找她們傾訴,才開始哭。

我在慢慢接受現在的人生,在慢慢重建自己。我經常和身邊的人說,我覺得我上輩子已經過完了,現在在過下一輩子。

經歷了這一切,我意識到阿爾茨海默病不僅僅是一個家庭的問題。我們國家現在已經進入老齡化社會,未來會有越來越多的家庭面臨像我一樣的困境,以後怎麼辦,國家和社會怎麼來應對,包括養老問題,我們所有人都不得不去思考。

李菁晶(北京天壇醫院神經內科教授、主任醫師)點評:

首先給本文的受訪者小青點贊!

作為患者的女兒,她給了患者非常人性化的陪伴和護理,同時根據患者病情的發展變化,結合自己幼兒思維訓練的經驗,幫助患者進行認知訓練。這些針對阿爾茨海默病的非藥物治療和服務,對於提高患者的生活質量,以及延長病人有尊嚴的壽命都非常有意義。

阿爾茨海默病(AD),是一種連續緩慢的神經系統退行性病變,通常發病於老年期。隨著人口老齡化速度的加快,AD 患病人數迅速增長,預計到 2050 年,世界患病人數將達到一億多人。

AD 患者腦中有三大病理學特徵:β 澱粉樣蛋白(Aβ)聚積形成的澱粉樣斑塊沉積、高度磷酸化的微管結合蛋白 Tau 蛋白(p-Tau)聚集而形成神經原纖維纏結和神經變性。

隨著對阿爾茨海默病的認識越來越深刻,目前將該疾病分成三個階段。

阿爾茨海默病的三個階段

第一階段:無症狀期

除了腦脊液檢測、PET 檢查能發現一些異常外,臨床上很難發現病理症狀。

第二階段:輕度認知功能損害期

記憶力等認知功能會有輕度的影響,但日常生活不受影響。

第三階段:失智症階段

記憶力、執行能力、注意力出現明顯的障礙,生活和社會功能受到明顯影響;

往往還伴有知覺、行為、思維以及心境等紊亂,不僅對患者自己的生活和精神狀態造成負面影響,還會增加家庭和社會的負擔。

註:《阿爾茨海默病診斷新指南》將於 2023 年底前推出,屆時階段會分得更細

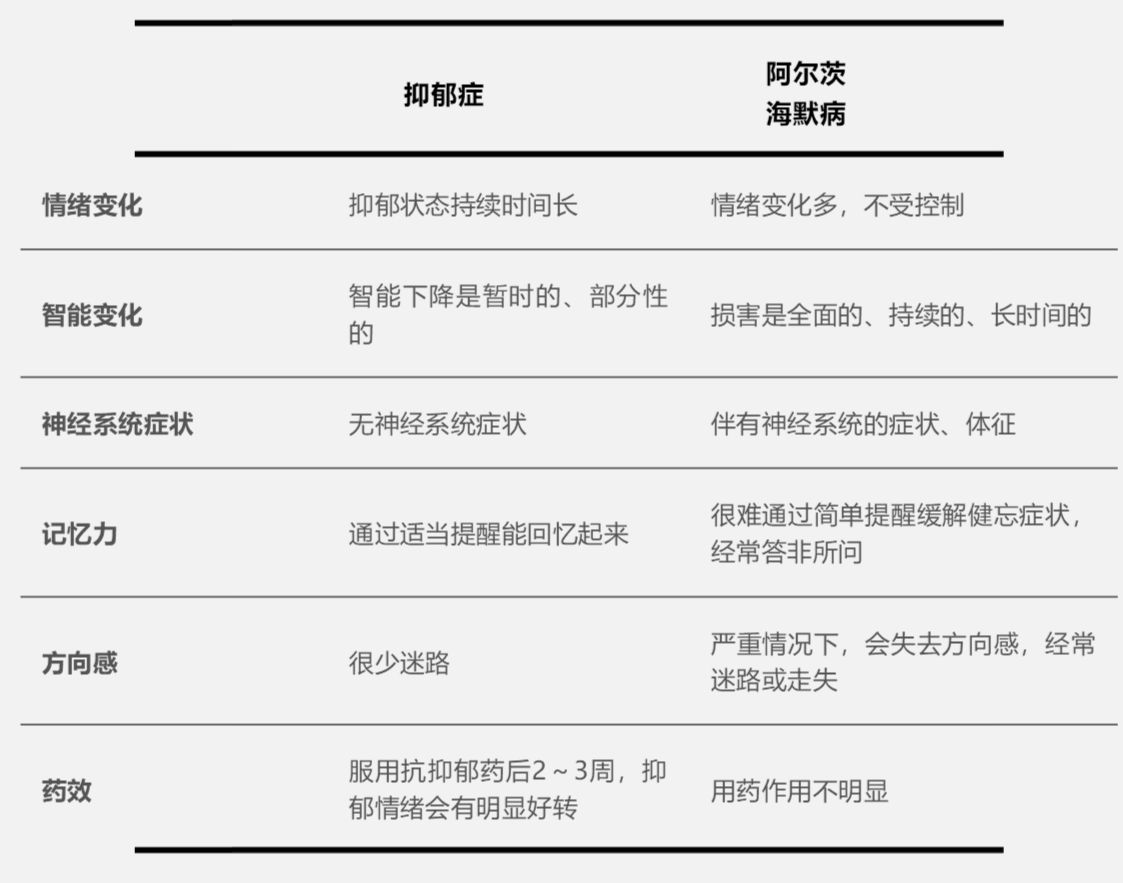

在本文的病例中,被訪者專門提到因為情緒問題,患者開始被診斷為抑鬱症,而耽誤了阿爾茨海默病的早期干預,也是家屬一直感到遺憾的問題。

的確,阿爾茨海默病的發病是有一個過程的。它起病往往比較隱匿,早期症狀包括記憶力減退、方向感變差、情緒性格改變、注意力減退、社會功能下降等。

這導致阿爾茨海默病一開始很難被發現,因為記性變差、注意力減退等症狀在老年人中很常見。

因此,當老人出現這些早期症狀時,一定要警惕是不是阿爾茨海默病。尤其是抑鬱症狀時,一定要尤其小心。

那麼,如何來鑑別老人是抑鬱症還是阿爾茨海默病呢?可以借鑑以下幾點:

至於阿爾茨海默病的治療,目前,早期識別與干預阿爾茨海默病的高危人群是控制此疾病的重點。

因為儘管世界各國都在積極針對阿爾茨海默病進行藥物研發投入,但尚未研發出能有效延緩或阻止確診痴呆進程的藥物,當前最常用的治療方式有:藥物治療、支持治療、心理治療和康復訓練等。

阿爾茨海默病患者主要照顧者是家庭成員,大多缺乏阿爾茨海默病相關知識和照顧技巧。

而且隨著阿爾茨海默病老年人妄想、易激惹等精神行為症狀增多,自理能力逐漸下降,照顧難度逐步增加,阿爾茨海默病患者的照顧者面臨的壓力、負擔難以想像,抑鬱傾向更高。

如果大家在外面碰到這樣的老人,一定要給予更多的理解和關懷。也希望各地社區衛生服務中心能開展干預,定期舉辦阿爾茨海默病健康知識講座、照護人員培訓和心理疏導等。

此外,對於阿爾茨海默病,很多人會把它稱為「老年痴呆」。但這個詞不僅不準確,而且會給人帶來羞恥感,甚至導致很多人不願意自己被診斷或出現早期痴呆跡象,從而錯過最佳治療時期。

呼籲大家不要再用「老年痴呆」這個詞去稱呼這類病人!

策劃製作

採訪整理丨雪竹 科普作者;林林 科普作者

受訪專家丨李菁晶 北京天壇醫院神經內科教授、主任醫師

審核丨唐芹 中華醫學會科學普及部主任 研究員

策劃丨林林

責編丨夢如

審校丨徐來