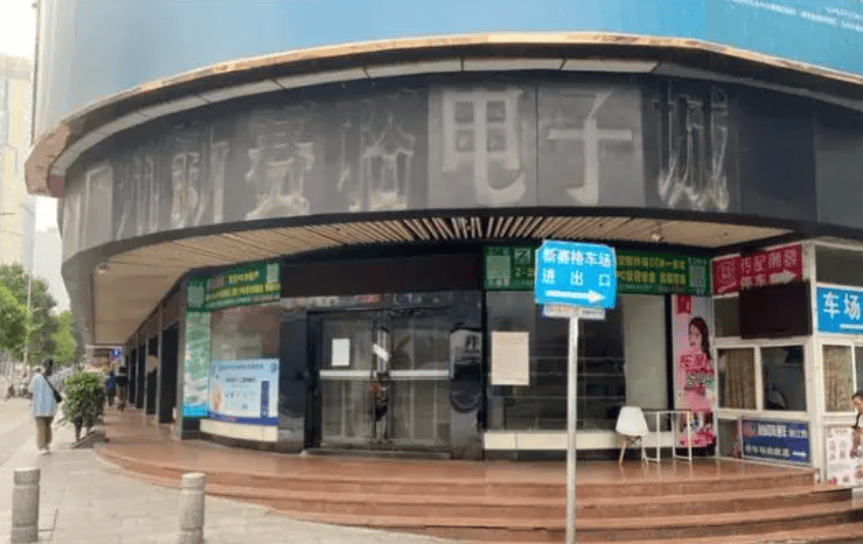

2023年11月,廣州崗頂的新賽格電子城被貼上了封條。

至此,華南地區的大型電子賣場,全軍覆沒,這一結果讓不少崗頂人直言無法接受。

自上世紀八十年代以來,珠三角地區的IT產業始終走在全國前列,而如果說廣州是華南電子的中心,那崗頂就是廣州的中心。

巔峰時期,崗頂一個賣電子元器件的櫃檯,轉讓費就達到了30萬,經營者們「一手盒飯一手螺絲刀」的情況屢見不鮮,以至於幾十年後回顧往昔,有人發出這樣的感嘆:

「以前在崗頂開店做電腦生意,如果賺不到錢,要麼是偽君子,要麼是真傻子。」

電子城的盛況讓無數人在這裡走上人生巔峰,這批人也同樣相信,電子賣場在未來的某一天會重新煥發生機。

但如今看來,這份生機,似乎也被永遠埋在了那一年。

在科技高速發展、變化的今天,人們已經很難想起,電腦城引領「中國IT」的那段日子了。

1999年,一家名叫「海龍電子城」的IT賣場落地於北京海淀區中關村大街1號,自此,中國的高科技產業,從這裡開始翻頁。

海龍電子城前身是海淀區供銷合作社,為順應時代需求,由企業牽頭,官方坐鎮,在臨近千禧年時,一座電子賣場在供銷社原址拔地而起。

電子城共7層,主要售賣各種電子元器件及數碼產品。

因為數量龐大,種類齊全,海龍從開業之初,便成為了中國IT行業的超級集散地之一。

網圖

彼時,這座龐大的電子賣場根本沒有淡旺季之分。

即便是寒冷的冬季,海龍賣場每日的人流也能達到3、4萬人,全年人流量更是超千萬。

摩肩擦肘、側身艱難的賣場無法阻擋民眾的熱情,人們樂此不疲地進入其中,有人甚至直言,幾天不去海龍就渾身不舒服,儼然是將其當做了免費的旅遊景點。

那時,在人民收入遠遠低於世界平均水平的中國看到此景象,讓無數人頗感驚訝,以至於時任微軟總裁的比爾蓋茨看到海龍的盛況後感嘆:

「這是全球最繁忙的店鋪。」

網圖

北有中關村,南有科技園。

同樣的場景,還發生在南方的廣州地區。

如今廣州市天河區的繁盛,很大程度上,是被「電腦城」托舉起來的。

上世紀九十年代末,無數人看到了IT產業的未來,於是也賭上了自己的未來,全身心投入到了構建華南地區超級電子賣場的行動中去。

天河區的崗頂,便是這項行動的「成果」。

網圖

即便是已經敗落數年,崗頂依舊被人叫做「電子賣場」集中地,當年的輝煌,可見一斑。

當天,中國說得上名的電腦城,都能在崗頂找到:天河、新賽格、百腦匯、太平洋......

其中,被譽為「中國最大電腦市場」的太平洋電腦賣場,每日平均人流量有6、7萬人,促銷期間最高能達到超10萬+。

網圖

因為知名度和經營效果極佳,太平洋成為了不少品牌最相中的售賣場所,2000年以前只做專賣店的「聯想一加一」,相繼在太平洋開闢了四家店面。

據太平洋電腦城高層所說,天河區電腦城每年的銷售額,占整個華南地區的60%,而廣州太平洋的市場份額就占了6——7成。

需求促生市場,市場帶來收益。那些年,不少紮根IT行業的檔口老闆憑此吸取了大量資本,一躍而上邁入了中產。

但是,不得不說,他們的發展是順應了時代的腳步,未來他們的衰敗,也是時代進步的必然要求之一。

如今,「電腦城」在中國已經是一個很抽象的概念了。

因為每一個中國人都知道,自己的家鄉曾有過一個或多個紅紅火火、人聲鼎沸的「電腦城」,但它們什麼時候被「靜音」的,了解的人卻很少。

有句話說得好:「真相,往往藏於細節之中。」

2003年,就在全國各地電腦城瘋狂籌建,做IT生意的商家如雨後春筍般層出不窮時,一個「小公司」,也在杭州默默成立了。

沒錯,說的就是「淘寶」。而淘寶的出現,是中國消費市場的一個里程碑式的事件。

這意味著消費者的購物渠道、對商品認知的渠道被無限拓寬,實體店不再具備「價格壟斷」優勢,實體商人的生意,開始不好做了......

而要說誰是電商崛起的真正「受害者」,電腦城絕對數頭一名!

2010年後,電腦城的老闆們發現,不知從何時起,「只看不買」的顧客越來越多了。

電商平台的崛起,這些人不是不知道。

但他們的直覺說:自家的生意,不會因為這小小的貓狗圖標而打敗。

很顯然,直覺欺騙了他們。

2008年北京奧運會之後,中國消費市場發展迅猛,對外合作增多,國家通過民眾反應以及市場變化發現,GDP的增收不能再靠「老生意」,高新技術產業成為了新一代「親兒子」。

IT、電腦、電子城,這些首先突破舊秩序的產業,最終註定會倒在新秩序誕生的路下,成為它們的養分。

只不過,話雖這樣說,但電腦城的衰敗原因,只能說「三分天註定,七分靠人為」。

就像京東總裁劉強東說的那樣:

「......其實不是京東們革了你們的命,而是你們自己!捫心自問,你們做了多少偷梁換柱的勾當?賣了多少水貨假貨?暴打了多少客戶?這是因果報應!」

這不怪劉總義憤填膺,把時間往前推15年,IT市場雖然紅火,但卻是地地道道的賣方市場,對消費者實在是不夠友好。

在那個「電腦」還是奢侈品的年代,一台品牌機的價格在萬元左右,而賣家的利潤大概在20%——30%之間。

這個數據存不存在水分先不提,在那個村裡出了個萬元戶都要大張旗鼓的年代,這個價格勸退了不少消費者。

網圖

但與此同時,「攢機」商家們的生意倒因此紅火了起來。

所謂「攢機」,就是消費者出於價格或質量因素,將電腦元件分批購買,由本人或商家拼裝整台電腦的購機模式。

這樣組裝的電腦,顧客能選擇更適合自己的商品,可在此過程中,商家能動的手腳也很多。

比如,崗頂除了各大出售新商品的電腦城,在石牌西路還有諸多二手電子城,這裡除了不少被淘汰下來的二手電腦元器件之外,還是著名的「小生意」中轉站。

一些精通此行的人士,有時,僅花費二三百元就能拼湊出一台「高配」電腦。

網圖

而這裡的消費對象除了一些囊中羞澀的普通消費者,更多的則是街那邊的電子城老闆們。

電腦城的電腦「以次充好、擅換器件」的故事每天都在發生,老闆們報團宰客、虛報價格,甚至威脅、毆打之事層出不窮。

至於「售後」?只能說有,但想解決問題要花費的精力和時間,還不如再攢一台。

那段繁華的盛景,看似風光無限,實際下面早已千瘡百孔,電商、科技、發展,一切只不過是壓死駱駝的最後一棵稻草罷了。

其實,電腦城堅持的時間比大家想像中要長得多。

2015年,中關村e世界關停;2016年,北京海龍電子城停止營業,對外表示將要轉型升級;2018年,廣州太平洋電腦城B場全面停業,A場被改造為綜合商場。

還有不得不說的2023年11月29日,廣州新賽格電腦城正式關門歇業。

提及收到通知那天,租客們依舊記憶猶新。

11月21日,他們突然收到新賽格的一封通知,告知他們限期一周之內搬離,但是3天之後,大樓里就停了商用電。

網圖

彼時,還留在大廈中的店鋪老闆都是在此紮根幾十年的「老人」了,見證了電子城的興起、繁盛、落敗、消亡,他們心中不是不舍的。

只是,時代的巨輪揚帆起航,岸邊的水流自然要被拋在身後。

在電腦城停留了太長時間的他們,「搬離」二字絕非簡單的概念,多年積攢下的家底,隨便一般,就是一個家。

過於龐大的積存,讓眾多商戶不得不搬到隔壁稍小一些的電腦城。

但人人都知道,這並非長久之策,「電腦城」的結局,早已註定。

網圖

早在10年,北京中關村就啟動了「轉型模式」,如今,多家高新產業駐紮在那,此時人卻早非彼時人。

只是,中關村落地於北京海淀區,有其地區優勢,轉型自然方便。

更多曾以「電腦城」為名的建築,只能轉型綜合賣場。

食品、衣物、商超、家電,IT的風刮不動了,「衣食住行」倒成為了企業都想摻一手的方向。

當然,有一些頭腦靈活的商家,在電商發展之初就登上了這艘大船,如今雖經營著實體店,但線上銷售早已成為主要經營方式。

因而,哪有什麼過不去的坎,拿上粉刷和油漆,又是一番新天地。

其實,電腦城是被新時代淘汰的典型代表。

有人為它的沒落感慨,有人為它的輝煌可惜,更多的人則是驚訝,驚訝於它的突然消亡、它的瞬間倒下。

但用如今的眼光來看,電腦城的存在本身就是個「死局」。

當然,電腦城不是沒有嘗試拯救過自己。

只是,價格戰打得過同行,打不過時代;誠信經營救得了一家店,救不了一個行業。

當一個產業的前路已經成為絕路,所謂的「拯救」,也不過就是一場註定要失敗的生意罷了。

-END-

參考資料:

新財經:《落寞的電腦城》

新快報:《從輝煌到落寞,崗頂「電腦城」如何再創輝煌》

每日經濟新聞:《中關村電子城轉型要為全國電子城做好示範》

作者:又又雙

編輯:一乙木