《戰國策·秦策三》:「萬物各得其所,生命壽長,終其年而不夭傷。」

隨著科技的發展,帶給了人們更好的生活的同時,也造福著我們人類的健康。科技所帶來的生命奇蹟,是很多人們都經歷過的,尤其是現在的70後和80後,在當時很多人們都從新聞上目睹了一位試管嬰兒的出生,這是科技帶給生命的奇蹟。

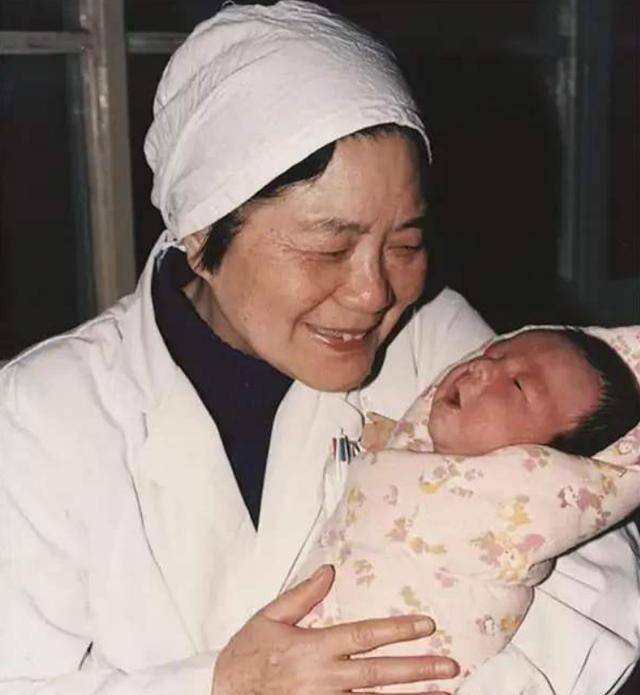

在1988年3月份,我國第一個試管嬰兒誕生了,這是一項科技和醫療水平的重大突破,同時對於中國大多數父母來說,都是一項造福社會的事情,女兒取名為鄭萌珠,意為掌上明珠。對於這一試管嬰兒的背後,也是有著牽動大多數平民百姓的故事的。

鄭萌珠的父母,都是屬於來自普通的家庭,父親是一位樸實勤奮的農村人,而母親則是一名小學老師,夫妻二人原本擁有一個美好的家庭,唯一遺憾的就是沒有子女,夫妻二人均被不孕不育的問題困擾了許久。

經過許多輾轉的治療後,這一問題仍然沒有解決,眼看著鄭桂珍踏過了四十歲的年紀,夫妻二人也感覺不能孕有子女是非常大的遺憾,在當時,試管嬰兒海處在試驗的階段,而且對於普遍群眾來說,對於這一名詞的認知度也是不高的,但是由於夫妻二人太想擁有子女,於是乎抱著這一希望,接受了臨床試管嬰兒。

要知道,在當時大多數農村家庭的想法以及觀念都是較為傳統的,而夫妻二人選擇的做法自然而然得不到家人的理解,但是夫妻二人還是堅持忍受著他人的非議,選擇了試管嬰兒。

不僅夫妻二人遭受到家庭以及他人的不認同,研究試管嬰兒的張麗珠教授在當時也受到了許多人們的不理解。在當時我國正處於計劃生育階段,而展開這項醫療研究與計劃生育的概念截然相反。在海外留學的張麗珠教授不僅擁有豐富的醫學知識,並且掌握了國外試管嬰兒的醫療科技。

回國後,張麗珠教授在國內醫院就職,首先提出要研究試管嬰兒,對此很多人們表示不理解以及不贊同,但是張麗珠和其團隊為了醫療科技水平的進步,仍然力排眾議,深知不孕不育所給群眾帶來的家庭困擾有多大,經過不斷地試驗研究,終於運用在了臨床上。

作為我國首例試管嬰兒的鄭萌珠,其成長自然而然獲得了社會外界的關注,而如今鄭萌珠也已經32歲了,那麼其身體情況如何?生活又是怎麼樣的?

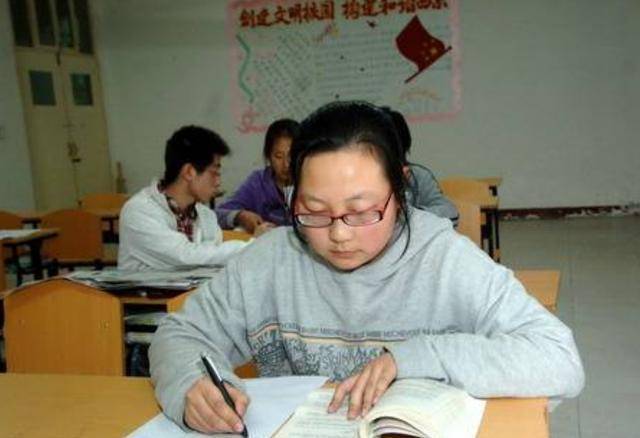

鄭萌珠自從出生後,就受到了許多媒體的關注,很多人們都希望能夠通過關注,來了解試管嬰兒是否能夠給許多未能夠懷孕家庭的希望,從小的鄭萌珠特別活潑開朗,與普通人相比,鄭萌珠並未有什麼區別,而且體質方面也是比較好的,從小開始就很少生病,在生理構造以及心理方面都沒有缺陷和不同,作為試管嬰兒,鄭萌珠非常感謝張麗珠教授用醫療科技創造出她的生命,因此從小鄭萌珠就想要長大後做一名醫生。

經過努力後,大學畢業的鄭萌珠也成為了一名醫院工作者,好消息的是,鄭萌珠不僅健康長大,而且如今也結婚生子,並且順利生下了一名健康的嬰兒。

醫療科技水平的進步,帶給了我們更加美好的生活,同時也讓許多沒有孕育子女的家庭,也不再受到這個問題的困擾以及留下遺憾,讓許多家庭的寄望都能夠實現。

參考資料:

《戰國策·秦策三》