11、13、14、15號颱風接踵來襲,為什麼最近颱風這麼多?

最近西北太平洋上演著接連不斷地風起雲湧。在第 11 號颱風摩羯給我國海南、廣東雷州半島和越南、緬甸等國造成嚴重災情之後,13 號颱風貝碧嘉又在 9 月 16 日清晨登陸上海並深入內陸,給上海、浙江、江蘇、安徽、河南、山東多地帶來嚴重影響。

而在貝碧嘉即將登陸之際,14 號普拉桑在關島周邊海域生成——這也是數日前貝碧嘉生成的區域,並同樣朝向華東沿海襲來;緊接著,今天清晨 15 號颱風「蘇力」在海南島西南部近海生成,雖然不會登陸我國,但也給海南南部等地帶來較明顯風雨影響。

接踵而至的「普拉桑」會成為貝碧嘉翻版麼?最近為何成為了颱風活躍期?

風小雨大的普拉桑

我們首先把目光聚焦到普拉桑身上。第一個問題的答案是:它並不會變成貝碧嘉的翻版——普拉桑的強度較貝碧嘉弱很多,它的影響更突出於後期降雨。

相比於環流較小、提前獨立發展的貝碧嘉,普拉桑更多被南側季風槽系統顯著影響,導致普拉桑頗具季風槽出身的系統特性——在環流相對較廣闊的同時核心區散漫。這一鬆散的結構導致核心區被周邊大量濕度較低的干氣團入侵,無法有效發展。和常規颱風中心附近為風雨極強的眼壁雲牆不同,普拉桑中心附近仍然是處於缺乏對流發展的「空殼」狀態,風雨也較弱。

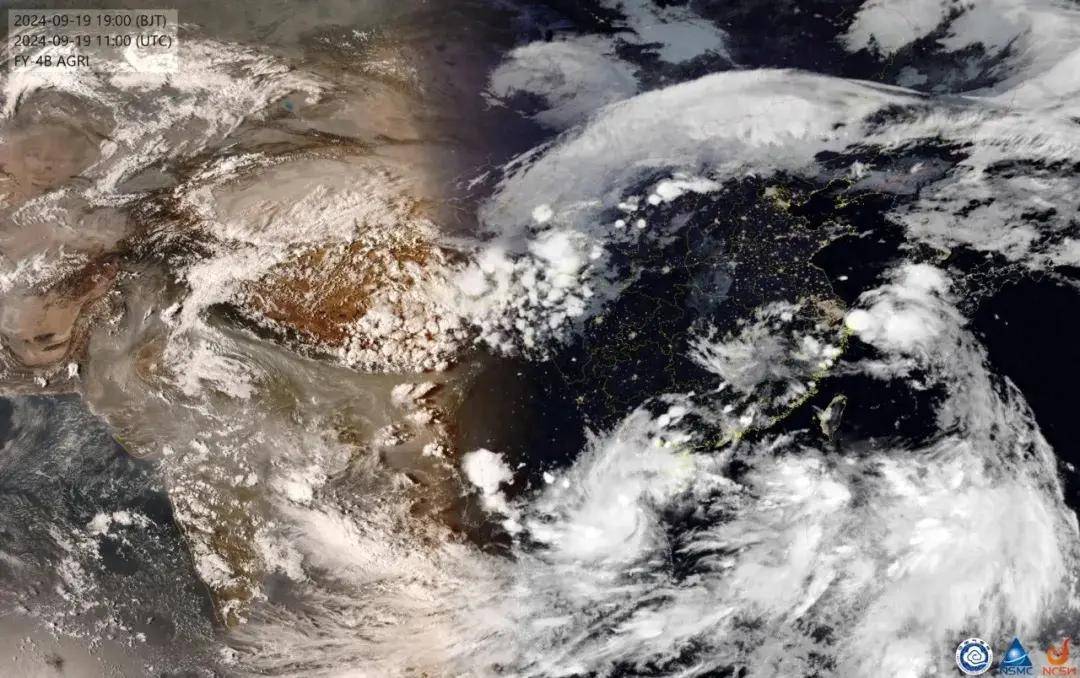

9月19日19時的衛星雲圖,可以看到颱風普拉桑正在登陸。圖片來源:中國氣象局

與此同時,普拉桑的移動速度比貝碧嘉更快,過去一段時間保持在 40 千米/小時以上——這在西北行登陸我國的颱風里屬於最快的一檔了。這是由於相比於貝碧嘉,普拉桑南側季風槽低壓環流更強,與北側副熱帶高壓間形成更強的梯度風;在這樣的風場引導下,普拉桑的狂奔導致中心將對流雲的結構「甩在「身後,同樣無法穩步發展。

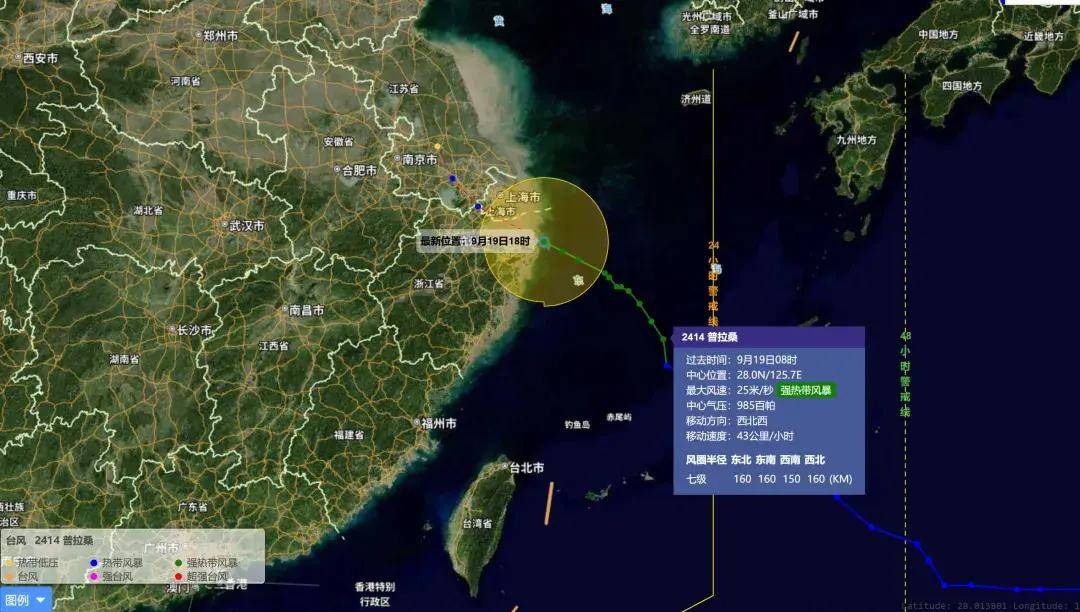

颱風普拉桑的路徑和預報。圖片來源:中央氣象台

因而最終普拉桑登陸時,只會有熱帶風暴-強熱帶風暴級,甚至由於無法有效整合結構導致中心「空殼化」,中心所在區域反而不會出現明顯影響;但與此同時,其恐怖的移動速度疊加在自身風速上,會導致颱風中心的北側和東側(危險半圓區)實際風力更強,加上其主要對流出現在東側,因而颱風中心北側和東側更需要注意防範風雨影響,對於沿海地區而言,更強的風雨反而出現在中心經過之後。

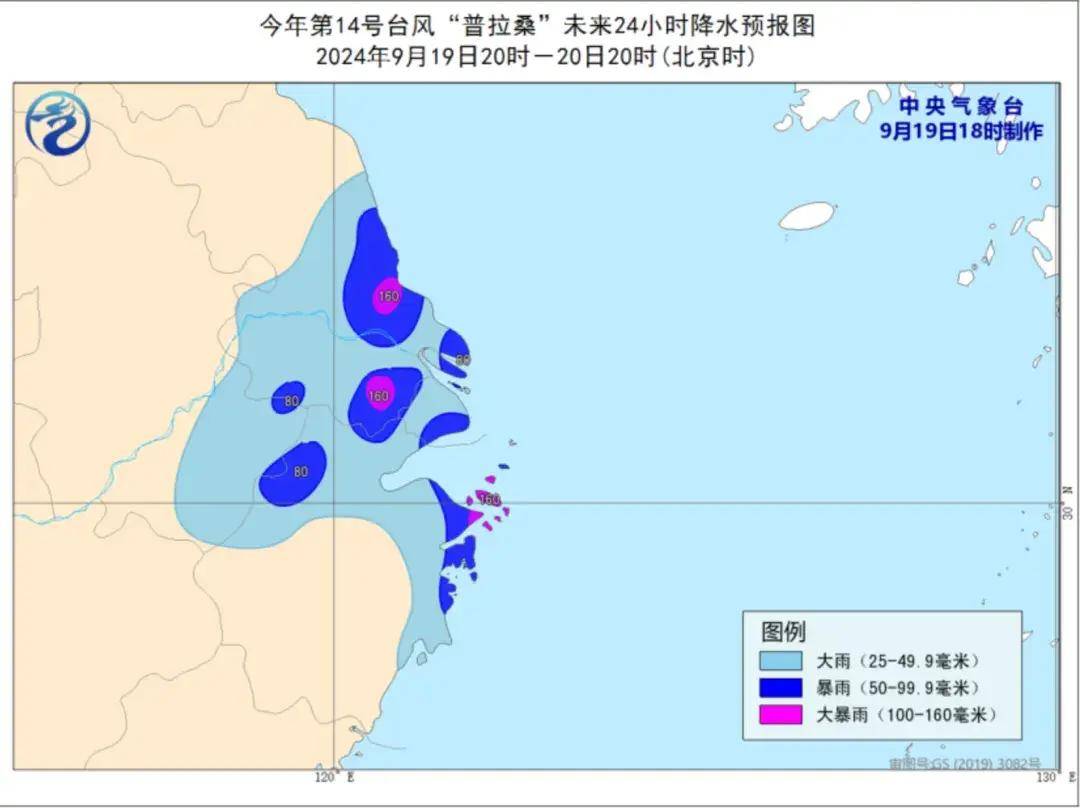

和貝碧嘉登陸後帶來風雨俱強的影響不同,普拉桑在登陸一段時間後,主要造成風小雨大的局面——因為普拉桑自身強度很弱,深入內陸後快速減弱的同時移動速度放緩,二者疊加下實際風速也顯著下降;但此時正逢北方一股冷空氣呼嘯而下,在冷空氣與普拉桑(及其輸送的水汽)的配合下,普拉桑中心北側會形成有利於水汽冷卻抬升的倒槽區,這會給長三角地區以至山東等地帶來強烈降雨。這也將是普拉桑登陸後的關注重點。

為何最近成為颱風活躍期?

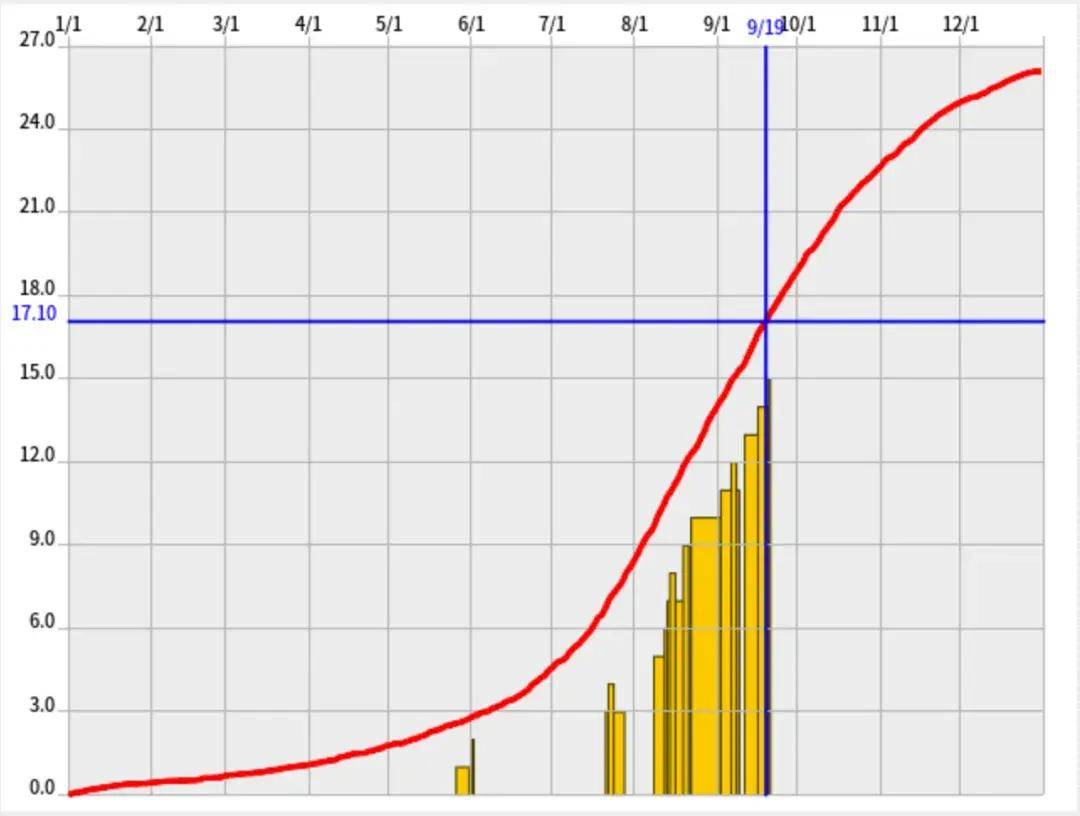

其實直到當前,今年的颱風總數相較於常年平均甚至略微偏少(目前編號 15 個颱風)。更具體而言,今年直到 8 月前,颱風數量都顯著偏少;而 8 月前半月生成了很多離我國很遠、未造成明顯影響的颱風,因而感受也不深;直到 8 月底開始,我國周邊海域颱風轉為活躍,並造成了嚴重影響。

今年和常年同期颱風數量對比。紅色曲線為 1951-2022 年平均颱風數量在一年內的變化,常年平均 9 月 19 日已有 17.1 個颱風生成;而黃色直方圖為今年的颱風活動累計情況,目前為 15 個,仍然略微偏少。圖源:Agora-Digital Typhoon

今年的颱風活動為何呈現先少後多的趨勢?最主要原因與厄爾尼諾事件衰減期影響下的副熱帶高壓有關。

本次厄爾尼諾事件從 2023 年夏季發展,在年底達到峰值後明顯衰減,並在今年初夏結束。厄爾尼諾事件不僅是赤道中東太平洋海表溫度大範圍、顯著(持續 5 個月偏高 0.5℃ 以上)偏高的現象,這些偏暖的海水還會進一步影響大氣環流與更遙遠的海洋,成為數月到數年的時間範疇里,影響全球氣候的最重要因子之一。

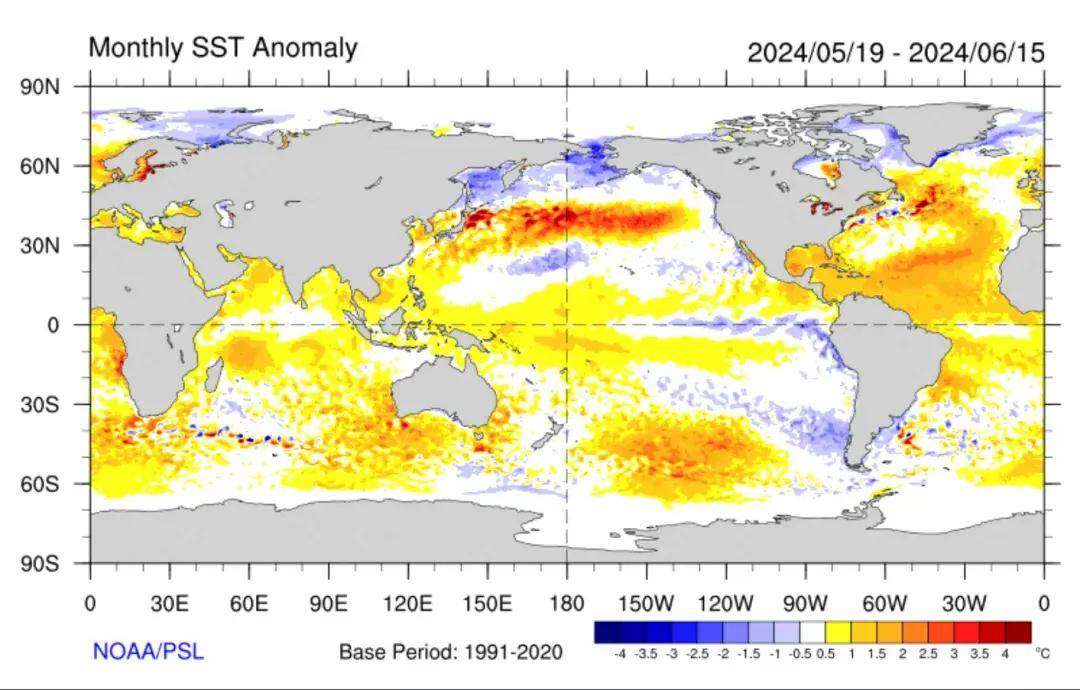

2024 年 5 月中旬到 6 月中旬的海溫相較於 1991-2020 年平均的偏離程度(距平)。雖然赤道中東太平洋轉為偏冷,表明厄爾尼諾事件已經結束;但熱帶大西洋、印度洋仍然顯著偏暖,它們導致了隨後西北太平洋副熱帶高壓的顯著偏強。

雖然今年初以來厄爾尼諾事件出現了明顯衰減以至結束;但我國恰恰在厄爾尼諾事件衰減時受其後續影響最為明顯——它前期導致的熱帶大西洋、印度洋等區域的偏暖,通過眾多機制導致西北太平洋副熱帶高壓顯著偏強,控制了大部分熱帶與副熱帶洋面;它盛行的下沉氣流抑制了海面大範圍上升運動與深厚對流發展,不利於颱風形成。

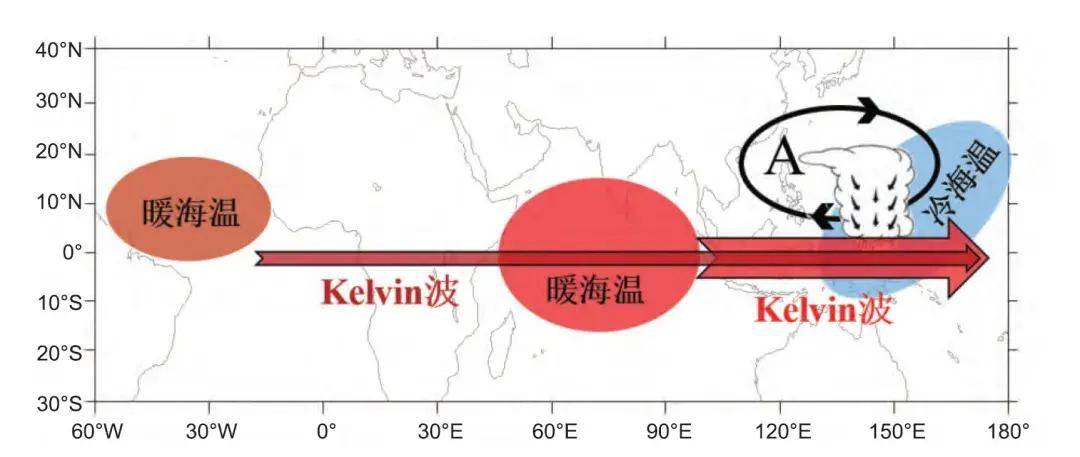

在厄爾尼諾事件衰減期,熱帶大西洋、印度洋等區域的偏暖對西北太平洋偏強的副熱帶高壓/反氣旋(圖中標註 A 的黑色圓圈)的作用示意圖 (引自張人禾等,2017)

但與此同時,偏強的副熱帶高壓導致西北太平洋低緯度海域持續晴朗高溫,在長久的「烈日暴曬」下當地海溫也顯著上升。直到最近一段時間·,副熱帶高壓已無法「壓住」足夠顯著的加熱與上升運動時,熱力作用成為了主導——先前已經顯著偏暖的西北太平洋海域,就成為了有利於颱風形成與增強的舞台;而這些顯著偏暖的海水支持,也是摩羯成為登陸我國最強的秋颱風、貝碧嘉成為 1949 年以來登陸上海最強颱風的重要原因之一。

另外近期颱風活躍,也是因為副熱帶高壓偏北,給熱帶輻合帶和颱風發展,預留了空間。疊加副熱帶高壓偏西,引導颱風不斷奔我國而來

而在氣候變化的當前和未來,熱帶海域的表層水溫和總體熱含量也在持續上升。雖然它對於颱風數量的影響仍有較多爭論,但會顯著增大颱風最高的潛在強度。或許在未來,我們也將面臨更多極端強度颱風的襲來——這也需要我們以新的決心、勇氣與智慧,在應對這類極端天氣系統的同時,儘可能減小我們對全球氣候影響。

參考文獻

[1]張人禾, 閔慶燁, 蘇京志. 2017. 厄爾尼諾對東亞大氣環流和中國降水年際變異的影響: 西北太平洋異常反氣旋的作用. 中國科學: 地球科學, 47: 544–553, doi: 10.1360/N072016-00268

策劃製作

作者丨風雲夢遠 復旦大學 大氣與海洋科學系博士生

審核丨信欣 中國氣象局高級工程師

策劃丨何通

責編丨何通

審校丨徐來、林林