2024年6月2日刊|總第3620期

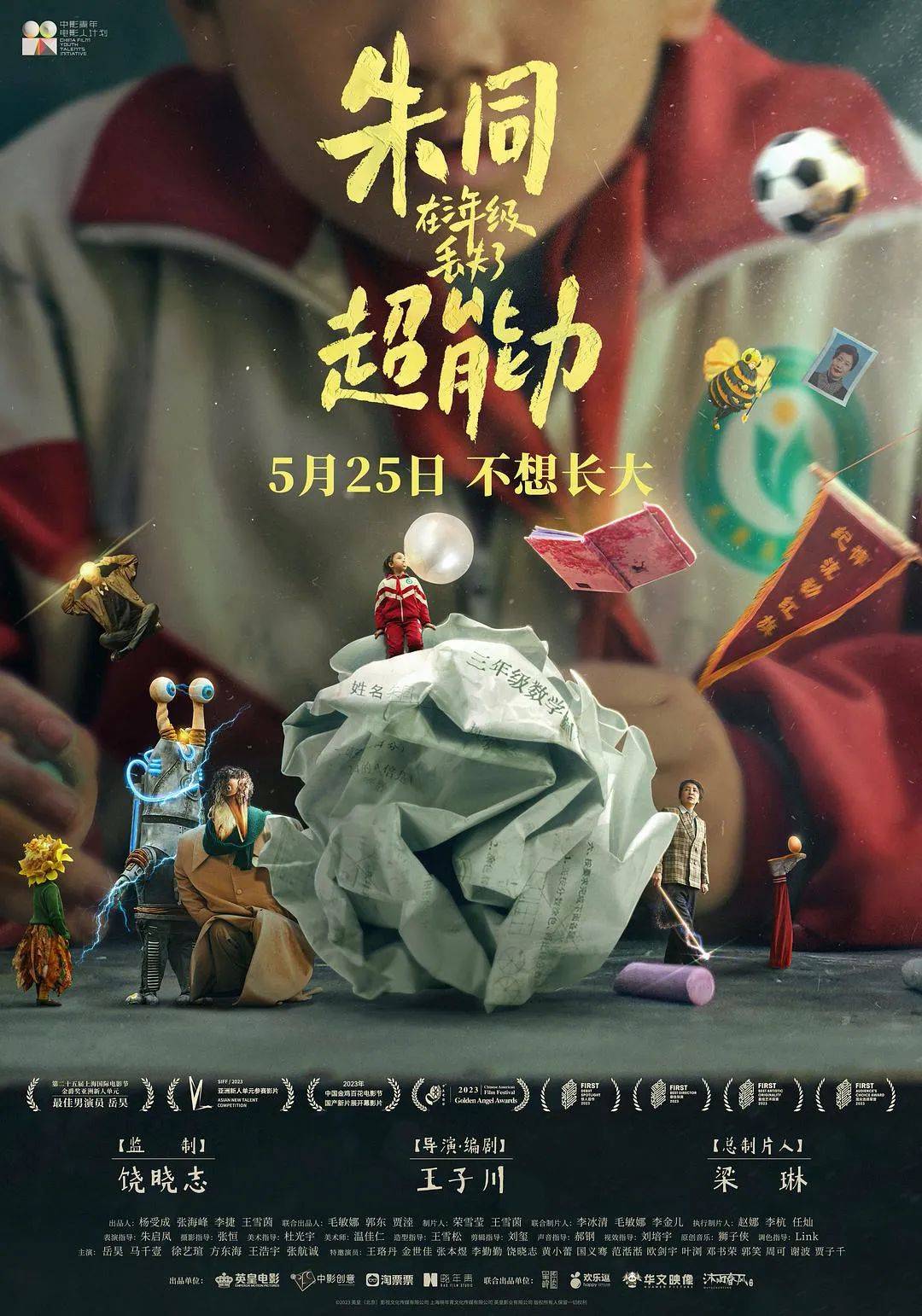

5月25日,電影《朱同在三年級丟失了超能力》(下文簡稱《朱同》)上映了,影片藉助天馬行空的想像力輕巧地反映出了兒童眼中成人世界存在的問題。

同樣是關注兒童身心健康的電影,4月19日大陸上映的香港電影《年少日記》,這部影片的敘事風格則沉重很多。影片用懸疑反轉的敘事技巧和日記的形式,揭開了一個暴力導致的家庭悲劇。

再之前,2019年4月29日上映的黎巴嫩電影《何以為家》,一個十二歲的孩子為了死去的妹妹,將自己父母告上法庭,要求他們不許再生孩子。

如何對待兒童,可以衡量這個社會的文明發展程度。讓我們用三部影片《年少日記》《朱同在三年級丟失了超能力》《何以為家》,看看兒童的眼中,反映出成人世界裡多少令人驚心怵目的問題。

《年少日記》:家庭暴力

《年少日記》以雙時空敘事結構推進故事,以中學老師鄭Sir(盧鎮業 飾)視角帶出了他經歷的童年往事。

鄭Sir小時候,天資聰穎,成績優秀。他是父母的驕傲。然而父親粗暴打罵,母親流淚施壓,「他」漠不關心,導致了哥哥的悲劇,哥哥從天台跳樓身亡……

影片冷峻地批判了在看似幸福的中產家庭下,一個孩子所承受的暴力,也深刻地揭示了家庭中盛行的優績主義對孩子的殘害。

在充滿暴力的家庭中,施暴者為所欲為,以大欺小,漠視和否認孩子的情感和自尊。更讓人恐懼的是,施暴者通常會以「你犯了錯、你做得不好,因而我要教育你、鞭策你」的邏輯,將暴力行為合理化,任意打擊摧殘孩子的自尊和生命力。

這樣的孩子出於生存本能,註定了只能順從迎合施暴者的期待,將生命的主權和自我全部奉上,最終走向自我毀滅的悲劇結局。

在對暴力的恐懼下,家庭里的其他成員,也很難有正常的溫情、正義、良知,最終母親也轉變為加害者,手足兄弟變成了漠不關心的旁觀者。

從這部影片引申來看,讓孩子遠離暴力,為人父母,給孩子營造一個安全溫暖的家庭氛圍,是最基本的責任和義務。

因為孩子和成人力量的不對等,要和孩子有平等尊重的關係,還要履行養育和引導的責任,想要做好並不容易。為人父母的自我意識的控制,以及對教育孩子的權力使用是需要格外小心的。

正如紀伯倫的詩歌:你的孩子其實不是你的孩子,他們是生命對於自身渴望而誕生的孩子。他們通過你來到這個世界,卻非因你而來。

他們在你身邊卻不屬於你,你可以給予他們的是你的愛,而不是你的想法,因為他們自己有自己的思想。

《朱同》:校園規訓

《朱同》這部影片的內容與形式結合得相當巧妙。影片中,校園裡日常小事被以奇妙誇張的方式展現出來,突出表現了兒童純真細膩的感受和心理活動。

影片風格輕鬆幽默,帶有諷刺意味,讓很多人沉浸在一種亦真亦假的觀感中。尤其是結尾處,朱同(岳昊 飾)沒有繼續在這個學校里上學,因為他姥姥說,過得開心最重要!更讓這部影片的氣質輕盈而不沉重。

很多人把這部影片當成一部輕奇幻喜劇片,回憶自己童年的純真和趣味。

但這部電影又不能僅當成一部回憶童年的輕喜劇片,在誇張的情節中,有著批判現實和反思社會的意味。

這是影片創作者掌握分寸厲害的地方。若我們完全代入孩童視角,會發現孩子在校園的一天,有各種條條框框的規訓等著他們,他們稍不注意就要受到批評教育。

實際上,朱同的煩惱從上學路上就開始了,他費勁心思引導小賣部老闆給自己的試卷簽家長的名字,以應付老師的要求。接著是校門口專管紅領巾佩戴檢查,之後還有無數的「飛來橫禍」,他被點名,被劈頭蓋臉地教育,要求認錯、請家長、寫檢查……

在這個過程中,朱同被人一遍一遍地問,「你是哪個班的?你叫什麼名字?」,他被反覆提醒他「你闖禍了,你需要認錯寫檢查」,以此符合學校的規範教育。

影片中最諷刺的是,朱同被老師趕出去找英語書,卻遇到了來巡視檢查的領導,朱同面對領導「和藹」地詢問,他不得不撒謊逃避,「裝病」去了醫務室,還好醫務室的老師並不太認真,然而他謊報名字的事情還是被戳穿了。

這個片段很精妙地諷刺了學校領導的虛偽教條和形式主義。

影片中幾乎沒有表現教育者對孩子的關愛和引領,只有宋老師(王珞丹 飾)對朱同有一絲同情。在這裡,老師更多的是規訓者,不是引導者,他們用表揚批評的行為管理孩子的言行,尤其是用批評教育的方式激起孩子的羞恥心。

每個孩子在這種恥感文化的規訓體制下逐漸「變形」,朱同的想像力尚在,還有一件好事發生。其他孩子已在校園規訓下失去了個性和色彩。

一個是處處都體貼周到的班長(徐藝瑄 飾),她一定要懂事地給班主任拿水杯。一個是查崗的中隊長(方東海 飾),他已明白如何從上位者手中接過權力,使用權力。這不得不說,是整個社會教育的悲哀。

孩子從家庭走向校園,是社會化的第一步,學校里的教育者秉承什麼樣的理念,扮演什麼樣的角色,非常有必要去審視和監督。

《何以為家》:社會拋棄

《何以為家》更犀利地表達了孩子對現實社會發起決絕的反抗和控訴。

影片根據真人真事改編,主要講述十二歲的孩子贊恩,他為了死去妹妹持刀傷人,並在獄中將自己的父母告上法庭,要求他們不能再生育的故事。

贊恩生活在黎巴嫩貧民窟,這裡很貧窮很混亂。人的基本生存權力得不到保障,因為人口移民與制度混亂,金錢買賣孩子的社會犯罪每天在發生。

雨果在《悲慘世界》序言中提出:男人因貧困而沉淪,女人因飢餓而墮落,兒童因無知而凋敗。

贊恩自己還未長大,出生後沒有受到父母的愛護和養育,卻早已被迫承擔家務,照料和養育弟弟妹妹的重擔,他在入獄之前,甚至不知道自己的生日和準確年齡。

讓他憤怒的是,他十一歲的妹妹哈薩(海塔·塞德拉·伊扎姆 飾)第一次來月經,就要被父母「嫁」給房東,贊恩偷偷把她的髒褲子藏起來,洗掉血污,還是未能阻止妹妹的悲劇,最終他持刀傷人,被捕入獄。

父親面對指控的庭審上,他把將十一歲的女兒嫁出去的行為,辯解為:「我們也是為了讓哈薩過得好……我是想把她嫁到一個好人家,那她就能睡大床了」。

妹妹的丈夫在法庭中被審問:十一歲的女孩可以結婚嗎?她能有結婚的意識嗎?他卻將行為歸咎於社會習俗,「我身邊好多(女孩)都是這麼大結婚的……我也不知道她會因懷孕而死。」

在成人世界中,生存成了問題,對生命和情感的麻木和冷漠,讓孩子震驚、質疑、憤怒。

生而不養,何以為家。所有人都覺得現實沉重如此,沒有辦法擺脫這樣的命運。贊恩在獄中,與對生命完全漠視和麻木的母親斷絕關係,並將他們有罪的事實剖析出來,讓他們接受審判。

「兒童是成人之父」,父母沒有養育孩子,孩子卻給父母沉痛的「教育」。這部影片帶給人的力量是震撼的。

《年少日記》《朱同》《何以為家》分別從家庭、校園和社會層面,以兒童的視角映襯出成人世界的野蠻、醜陋和愚昧。「救救孩子」,在今天,魯迅先生的吶喊仍然振聾發聵,這些影片對問題的剖析使我們警醒。

【文/張紅柳】

家人們,請給影視獨舌標星號

點擊「閱讀原文」查看更多歷史消息