1977年,她以優異的成績考入復旦,後來在上海醫科大學攻讀研究生。

80年代初,她被國家派往美國公費留學,卻在1989年加入美國國籍,拒絕回國。

如今她已年邁,卻頻頻來往中美之間,希望老有所依落葉歸根,這一次,中國會答應嗎?

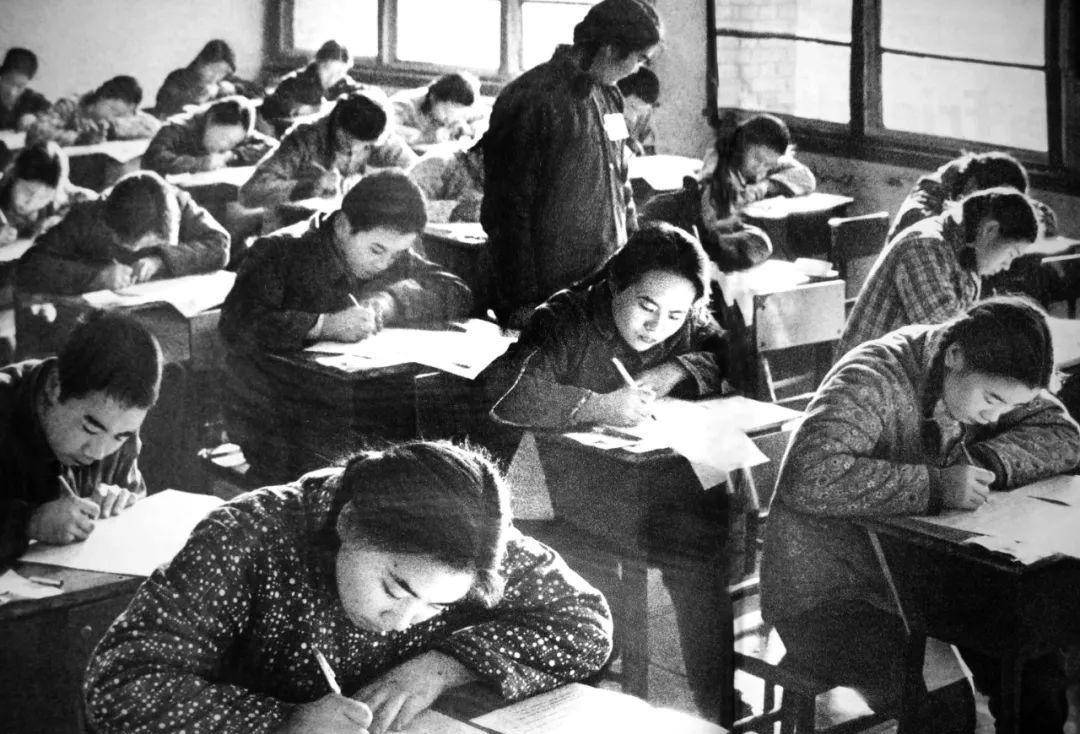

1977念,恢復高考的消息傳遍了神州大地,上海一個工廠的年輕女工人聽著廣播喜極而泣,她飛快地跑回家,一路跑一路哭,翻箱倒櫃找到自己放了許多年捨不得扔的書本,一頁一頁翻開,心裡有一個聲音在吶喊。

「我要考大學!」

她叫袁鈞瑛 地地道道的上海人。

袁鈞瑛出生在一個頂級的書香門第,她的外祖父李青崖是法國文學翻譯家,祖父袁開基是有機化學家,父母皆為上海醫科大學教授,而伯父袁承業是中國科學院院士。

這種家庭的孩子,從剛出生就被浸泡在濃郁的學習氛圍里,袁鈞瑛耳濡目染,對讀書產生了無限的興趣。

從啟蒙識字的時候開始,袁鈞瑛就展現出了異於常人的天賦,她思維縝密,過目不忘,到讀小學的時候,成績一直名列前茅,就連讓很多女生頭疼的數學她都能輕鬆掌握,成為一個妥妥的「小學霸」。

此時的袁鈞瑛有父母的疼愛,有優渥的家庭條件,生活得無憂無慮,每天都徜徉在知識的海洋里。

可是到了十歲那年,1968年一場無可避免的變故出現了,她家庭的長輩們無一例外受到了波及,一夕之間,輕鬆自在又富裕的生活蕩然無存。

更加雪上加霜的是,她的父親在不久之後也因為醫生誤診去世,這個年裡只剩下年幼的她和母親相依為命。

不過即便條件再艱苦,她媽媽還保留著「再窮不能窮教育」的認知,想盡一切辦法送袁鈞瑛去好的學校讀書,好在孩子自己也爭氣,順利考上一個很好的中學。

在中學裡,隨著所學知識的深入,袁鈞瑛在理科的優勢更加明顯,受到外祖父的影響,她對生物學和有機化學產生了濃厚的興趣,也展現出了極大的天分。

當時袁鈞瑛想著,等考入一個好的大學,自己就追隨祖父和父母的腳步,在科研領域大放異彩,可惜時局和命運再一次打擊了她。

高考取消了。

不僅高考取消了,連同在中學讀書的她也被下放到工廠里去當工人,每天重複機械的工作,依舊沒有消磨掉她對生物科學的熱愛。

70年代初有一項政策,在工人農民階級中挑選一些曾經讀過書的,有一定文化基礎的人進入大學,但因為種種原因,袁鈞瑛沒有入選。

一直到1977年,鄧公再次復出,大刀闊斧地整頓了一番,提出了要「恢復」高考的主張。

袁鈞瑛本來就是學霸 有著豐厚的文化基礎,她在第一屆高考中一舉奪魁,成為上海市的狀元,如願考入到復旦大學,攻讀生物學方向。

能讀書對於袁鈞瑛是一個值得高興的消息,她如饑似渴地擴充著自己的知識,但是很現實的一個問題是當時中國的科技發展十分有限,尤其在生物科學上,所以袁鈞瑛只能依靠書本去填充,翻閱外文文獻去了解。

雖然沒有實踐的條件,但這些年的大學課程也讓她積累了紮實的理論基礎,1982年,從大學本科畢業後,袁鈞瑛成功考入上海醫科大學攻讀研究生。

上世紀八十年代,中國的教育正處在青黃不接的關口,國家想要發展現代化,但是經過那段歲月,國內並沒有多少真正高精尖人才,物理化學領域的傑出人物們還有一大半隱姓埋名從事研究工作,能投入到教育里的少之又少。

於是國家出資選派公費留學生,送到歐美等先進國家去學習科學技術,回來或者投身於科研,或者投身於教育。

公費留學,名額有限,隨即在各大高校里精心選拔起來,經過一輪輪考核,袁鈞瑛脫穎而出,她被選派往哈佛大學繼續深造。

臨行前回望祖國的土地,袁鈞瑛感慨萬千,她當時應該是有眷戀的,或許也想其他同學一樣,一張張稚嫩的麵皮在飛機前許下豪言壯語:為中華之崛起而讀書,好好讀書,報效祖國。

但是很多人大概都沒有想到,他們後來卻長久地沒有回國。

哈佛大學是世界頂尖學府,生物科學在一眾學科中更是遙遙領先,袁鈞瑛到了這裡如魚得水,她激動地看著圖書館裡累積的書籍,實驗室里各種高級的機械,興奮到不能自已。

更讓她興奮的是,她的博士生導師是大名鼎鼎的羅伯特教授,這位在「細胞死亡」領域研究了幾十年的老教授絕對是權威級別的存在,後來還獲得了諾貝爾獎。

羅伯特也很愛重袁鈞瑛這個學生,他竭盡所能地挖掘對方身上的天賦,想要把她塑造成自己的得意門生,傾囊相授。

可以說,羅伯特成功了,從哈佛畢業的袁鈞瑛成功進入麻省理工攻讀博士後,進行更深一步的研究。

與此同時,和她同一批被送出國的學子們大多完成了博士學業紛紛回國,投身到改革開放之後社會主義現代化建設 當然也有一部分學生因為抗拒不了美國優越的物質生活以及美國方面開出的誘人的條件,選擇留在美國。

到底要不要回去?

這個問題一時間成為留學圈的熱點話題,袁鈞瑛也陷入了思考。

她的母親和長輩們都在國內,大家都在翹首以盼,而且袁家家風嚴謹,愛國教育也是每個袁家孩子的必修課,她的伯父已經在國內從事研究工作很多年……

大家都在催促她,祖國派出來接學生的小組也來和她談話。

這麼一個優秀的博士後,祖國非常歡迎她為國效力,但是猶豫再三,袁鈞瑛拒絕了。

她當時面臨兩個問題:第一是美國方面,麻省理工學院想聘請她做終身教授,並且許諾全力配合她最新科研成果的研究。

另一方面,她的研究的確到了關鍵階段,不得不承認的是,一旦回到祖國,她國內根本無法為她提供如此高科技的科研條件和科研環境,不僅她的科研成果即將流產,對於生物科學領域也是巨大的損失。

袁鈞瑛選在留在了美國,她的家人非常費解。

要成為麻省理工的教授其實是有一個先決條件的,她必須拿到美國綠卡,加入美國國籍,1989年,袁鈞瑛曾經在星條旗下宣誓,捍衛美國的尊嚴。

她終於成為了教授,在世界頂尖學府里盡情的研究,世界級的資源數據都是她前進的基石,在這樣的環境中,袁鈞瑛取得了不俗的研究成果。

2005年,她研究證明了Nec-1可以調控細胞程序性壞死,這一發現極大地促進了臨床醫學對急性腦損傷、神經性衰退疾病、癌症等疾病的攻破,為無數患者帶來了生的希望。

2008年,她在《Cell》等國際頂級期刊上發表了一篇文章,詳細介紹了自己在細胞壞死領域的重大發現,這篇文章很長一段時間都被這一研究領域的後繼者們奉為圭臬,奠定了袁鈞瑛在科研界的科研地位。

就在袁鈞瑛在科研領域發光發熱的時候,她的婚姻生活也非常美滿。

她的丈夫名叫俞強,是當年一起被國家送出來的公費留學生。

俞強和袁鈞瑛的感情開始於青蔥的大學時代,當時他們在一個班上,又都是班幹部,在組織學習和活動的時候有了很多的交集,慢慢地熟絡起來。

國家公派出國的時候,他們為了能一起走,每天一起學習,一起上課,後來如願以償到了美國,自然的,兩個人的感情也越來越好。

在美國哈佛讀書的時候,作為少有的幾個華人面孔,出國的這些學子們聯繫非常緊密,袁鈞瑛和俞強也時常約著見面,尤其是思念家鄉的時候,對方似乎已經成為彼此唯一的依靠。

後來他們又一起到麻省理工攻讀博士後。

俞強在科研領域不比妻子聲名大噪,他為人很低調,但也在美國一所頂尖學府做副教授,兩個人成為相知相伴的知己,相互理解,相互尊重。

但是這樣的情況在2002年發生了微妙的改變。

這一年,俞強回國了。

他在美國頂尖學府做了幾十年叫手腕,科研能力非同一般,國家對於這樣的人才非常重視,讓他進入中科院工作。

這個時候就體現出袁鈞瑛態度的微妙,她並沒有干預丈夫的選擇,也沒有勸阻俞強回國,而是支持他,鼓勵他,做他堅強的後盾,幫他出謀劃策,答疑解惑。

她是認同俞強回國的,畢竟如今的中國已經今非昔比。

不過有一點讓夫妻倆為難,就是兩地分居,俞強的科研任務重,很多時候都是袁鈞瑛飛來中國看他。

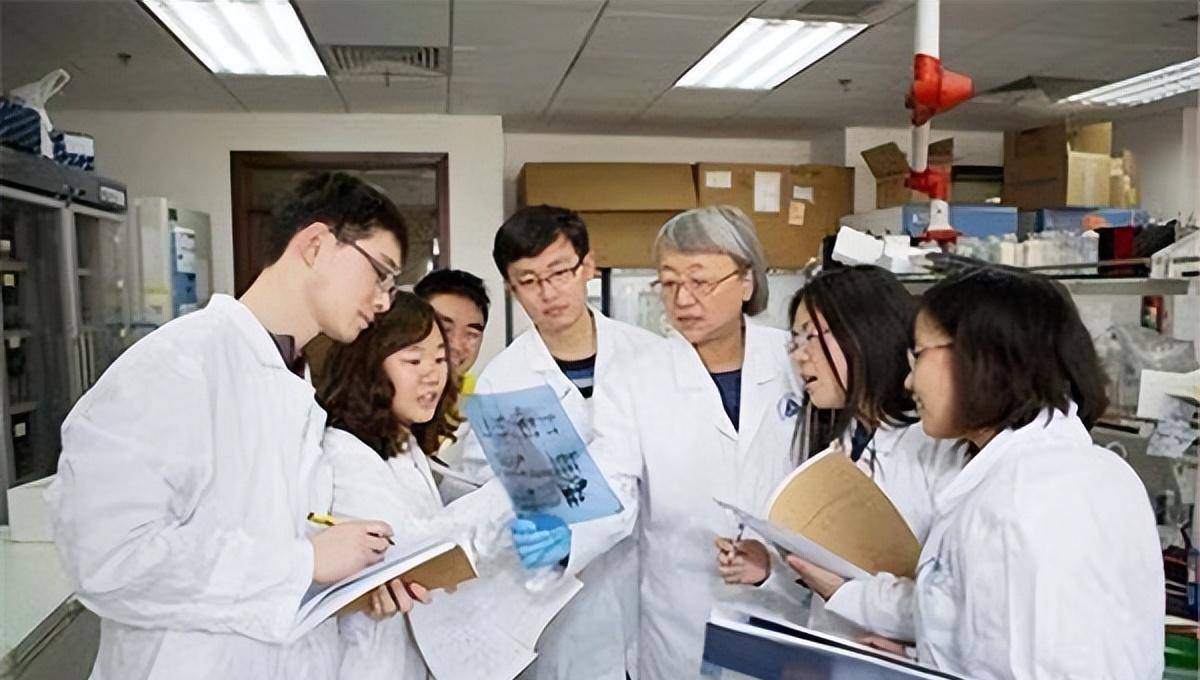

來到中科院,總免不了也遇到一些學生,袁鈞瑛非常和藹地和他們交流,有問必答,甚至是一些美國方面最新的研究成果,不涉密的情況下,她基本上都會滿足學生們的一切提問。

袁鈞瑛是美國國籍,在中國不能停留太久,所以她每年固定飛北京,偶爾也到中科大去講座。

2006年,袁鈞瑛回到中國,成為中科院有機化學學科的教授,專門為國家培育博士生,還是因為國籍的原因,她只能固定在一段時間來中國給學生們授課,大多數時間都依靠郵件答疑解惑,要是實驗上遇到了什麼問題,她也只能通過電腦遙控指揮。

到了2012年,袁鈞瑛明顯感覺到國家發展的日新月異,她在想要把自己在美國的研究成果播撒在中國,於是在中國成立了一個生物學和有機化學的研究中心,將更多的精力傾注在教育和輔導中國學生和中國研究者身上。

袁鈞瑛的研究院為中國的醫學研究作出了不可磨滅的貢獻,尤其在細胞壞死領域,極大地推動了癌症攻破的腳步。

但是直到此時,袁鈞瑛還是美國國籍,還被評選為美國國家科學院院士。

袁鈞瑛是想要回到中國的,從她在中國活動的種種表現不難看出來,而且她的丈夫留在中國,多多少少都會影響她的想法。

但是這個時候又再一次爭議起來,袁鈞瑛當年放棄中國籍加入美國籍,究竟該不該讓她回來?

從科研角度上來講,不得不承認,那個年代的中國和美國還是存在著很大差異的,我們無法為她提供那樣的實驗環境,而如果她畢業回國的話,應該也很難在短時間內為生物學和有機化學作出如此突出的貢獻。

但是從愛國角度來講,國家在艱難時刻把學子們送出國,為的就是有朝一日學成歸國報效祖國,但是袁鈞瑛沒有做到,她違背了「公派留學」的初衷。

如今她仍然在為科學界貢獻力量,也在盡力教導中國學子,推動中國科學發展,或許她早已經在回中國和留美國之間找到了更合適的選擇,諸位怎麼看呢?