誰能料到美國這次的大選,最先出圈的,竟然是一張照片。

幾天前,特朗普在演講時遭遇刺殺,而一個名為埃文·武奇的美聯社攝影記者迅速反應過來,抓拍了多張照片。

因為其中一張照片的構圖和情緒都與世界名畫《自由引導人民》頗有相似之處,所以這張照片迅速走紅網絡,並被人斷言有望拿下今年的普利茲獎。

而這也讓網友關注起了新聞攝影師這一職業,他們好像永遠沖在新聞前線,用鏡頭向觀眾講述故事,表達觀點。

但你知道嗎,其實中國也有優秀的新聞攝影師,就比如我們今天要講的陳慶港。

2009年,他憑藉在汶川地震時拍攝的《走出北川》,成為了首位獲得世界新聞攝影最高金獎——荷賽突發類新聞一等獎的中國攝影師。

而他和埃文·武奇的區別在於,他的鏡頭,不是對準廟堂之高的政壇,而是對準江湖之遠的民生。

2008年5月12日下午14:28,中國四川省汶川縣突然發生了芮氏8級的地震,舉國震痛。

其中就包括當時在《杭州日報》擔任攝影記者的陳慶港。

他立即決定,哪怕冒著生命危險,也要前往震中拍攝現場!

可是,受地震影響,杭州飛往成都的航班全部取消,陳慶港只能再想其他辦法,最後,他硬是從重慶轉道,通過各種交通方式在2天內進入了受災最嚴重的北川縣。

儘管做了心理準備,但震中的場景遠比他想像得可怕。

廢墟之上是一望無際的廢墟景象,樹倒屋塌,廢墟之下則傳出著時斷時續的哭喊聲和求救聲,他從未聞到過如此濃膩焦糊的死亡氣息。

「仿佛所有的感官都爆炸了,人間地獄大抵如此。」

但人命攸關,再震慟也要立馬投身到救援行動中,於是他一邊跟活著的人搶救傷員,一邊抓拍各種現場照片。

2008年5月16日,他在四川省安縣茶坪鄉拍到了一個男孩與母親在路邊為被落石砸中去世的父親舉行葬禮。

2008年5月17日,一個男人叫住背著相機的陳慶港,指著廢墟,想讓他給自己和妻孩拍一張最後的合影。

「我每天都來這兒找她們,已經第六天了,估計是沒啥希望了吧。」

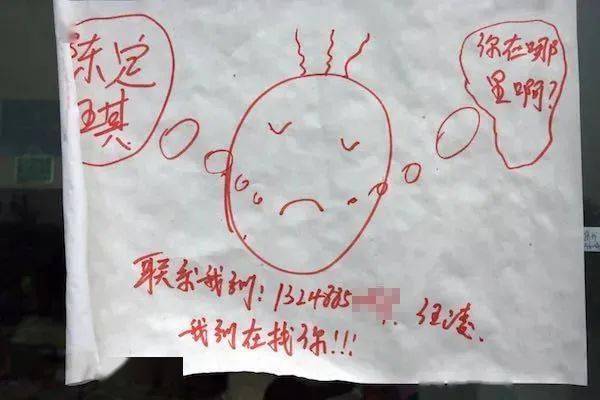

2018年5月18日,陳慶港拍下了綿陽市九州體育館外十幾張尋人啟事。

一開始,陳慶港還是在受災現場偷偷地哭,但等到從災區回去的第一個晚上,他像是從夢魘里驚醒,開始嚎啕大哭。

陳慶港至今沒有辦法描述當時的情緒,既有對同胞受難的悲傷,也有對大地之怒的恐懼,還有對逝去之人的憐憫,但更多的,是一種對命運無可奈何的恐慌。

「那個時候,我有一種很強烈的需求,我需要一個信仰。」

而當他整理照片時,發現自己俯拍的一張一群士兵在巨石縫隙中運送傷員的照片,平和而又神聖。

當時他在一個塌方地帶迎面遇到了8名抬著傷員的解放軍戰士,因為通道被石頭圍住變得狹窄,士兵出來他就不能進去,於是陳慶港就避讓到了旁邊一塊石頭上。

這時,士兵正要從他的腳下路過,陳慶港意識到,這個畫面應該被記錄下來,可因為站在石頭上,腳動不了,所以就只能將相機舉起來,舉高,讓鏡頭儘可能地大範圍拍下眼前場景,為此,他甚至都沒看著取景器構圖。

沒想到,正是這張照片,讓他站到了世界新聞攝影的最高領獎台上。

2009年5月4日,這張名為《走出北川》的照片被評為了第 52 屆世界新聞攝影獎荷賽獎的突發新聞類一等獎,而這個獎項的含金量相當於奧運會中的男子百米金牌,陳慶港還是第一個獲此殊榮的中國攝影師。

時任《杭州日報》專刊新聞中心副主任邵雙平覺得這張照片的特殊之處在於它的反差。

「在這樣一個大的事件之下,他拍攝的《走出北川》其實是一張非常安詳的照片。」

中國美術學院攝影系主任薛華克則更注重這張照片所表達出得情緒:「我清清楚楚地看到那個作品,被搶救的傷員的那張眼睛。」

陳慶港後來自己也說,那個傷員的目光甚至安慰了自己。

「在當時,幾乎每個人的目光中都充滿了不安與慌張,而他的眼神是那麼平靜與堅定,像看穿了一切。那一刻他似乎已經脫離了自己所處的苦痛境地,見到了自己最終的歸宿。」

按下鏡頭可以是攝影師長久的策劃,也可以是瞬間的直覺,顯然,這張照片是陳慶港憑藉直覺迅速拍攝的。

但或許正是這個想要記錄的直覺,才是他獲得榮譽的原因。

因為不管是長久的策劃還是瞬間的直覺,都是攝影師的表達,技術和情懷的雙重輸出。

作為一個新聞記者,陳慶港以對新聞的敏感性和對民生的責任感拍下了這張照片,記錄下了這一時刻,所以才被我們感知到。

而每當我們再次看到這張照片,都會想到2008年,一個國家對生命的尊重、溫暖和鼓勵,災區軍民為搶救在生命時的「不拋棄、不放棄」,以及舉國人民在面對巨大災難時的萬眾一心、眾志成城。

而這,也是新聞照片的意義。

把時間撥回到58年前,1966年,陳慶港出生在江蘇省連雲港市的一戶普通人家。

他人生接觸到的第一架相機,是在外地工作的哥哥手中的一台「海鷗雙鏡頭」。

每次逢年過節,哥哥都會用這個神奇的黑匣子為家人拍很多照片,這讓當時還小的陳慶港開始對攝影有了興趣。

這也促使了他大學報考了南京師範大學攝影專業。

在學校,老師教的更多的是技術,課程也是大多關於操作和參數的:暗房、光線原理、相機的解體……

可早就接觸攝影的陳慶港卻已經認知到,技術只是輔助,更重要的,是攝影師的拍攝理念。

真正決定你照片高度的,是你選擇拍什麼,以及用什麼方式看待和表現這個世界。

就比如他感興趣的就是一些紀實類別作品,像世界著名攝影記者卡帕拍攝於 1936 年的成名作《共和軍戰士之死》,世界著名攝影師薩爾加多的代表作《勞動者》,當代新聞攝影大師尤金·史密斯的名作《水污染下的疾病》……

陳慶港喜歡這些這些照片所表達的思想,他看到了那些攝影師對苦難的關注,而這也為他日後的攝影道路產生了深遠的影響。

因此畢業時,陳慶港毫不猶豫地選擇當一名新聞攝影記者,他也想像自己喜歡的攝影師一樣,用相機讓世人看到那些活在苦難及傷害下的人們。

「實際上從內心深處就是渴望能夠成為像他們那樣的人,甚至就是犧牲在戰場也在所不惜,就像卡帕那樣。」

於是,他自然而然將目光看向了國人曾遭受到的戰爭傷害,一開始,他拍攝了「細菌戰調查」這一專題,而後,他又關注到了中國慰安婦這一群體。

從2002年起,陳慶港就開始調查全國範圍內曾在二戰期間被迫成為慰安婦的倖存者。而採訪的第一站,就是海南。

1940年9月,日本侵略軍占領了位於海南島東南部的烏牙峒,並在當地設立了慰安所,許多少女甚至兒童都被抓進慰安所,最大的年僅18歲。

但儘管陳慶港在當地文史資料館裡找到了慰安婦倖存者的線索,但很多人卻根本不願提起那段慘痛的過往。

普阿白是陳慶港在三亞找到的一名倖存的慰安婦,當時90歲的她,靠在街上賣檳榔為生。

「天氣非常熱,中午的時候市場的所有東西就賣光了,幾乎沒有人賣菜了,只有她,還有幾個好像賣其他東西的,就住在這個烈日下面,弄一個匾子,裡面擺著檳榔在那賣。」

面對陳慶港的詢問,老人始終保持著沉默,陳慶港明白老人的顧慮,於是也沒說話,就坐在一邊陪著。

二人大概僵持了幾分鐘,普阿白突然起身,收起檳榔走了,陳慶港就跟在她身後。

但跟著跟著陳慶港發現,她不是回家,而是往一個海灘的方向走。

原來,海灘方向是一片墓地,她曾經被日本人抓去,被日本人糟蹋之後,回來就生了一個孩子,而這個孩子,就葬在這片墓地裡面。

普阿白把陳慶港帶到墓地,找那個孩子的墳,然後就開始講起了自己的經歷。

這樣的採訪多了,陳慶港開始意識到,其實老人們並不是不想說,只是人言可畏,所以才閉口不談。

如果說日本人的傷害是短暫的劇烈凌虐,那麼外人的圍論則是漫長的苦痛折磨。

可當歲月將晚時,她們開始意識到,再不說就要不明不白地死去,所以反倒更有傾訴欲。

這也讓我們在陳慶港的照片中看到很多情緒激烈的老人。

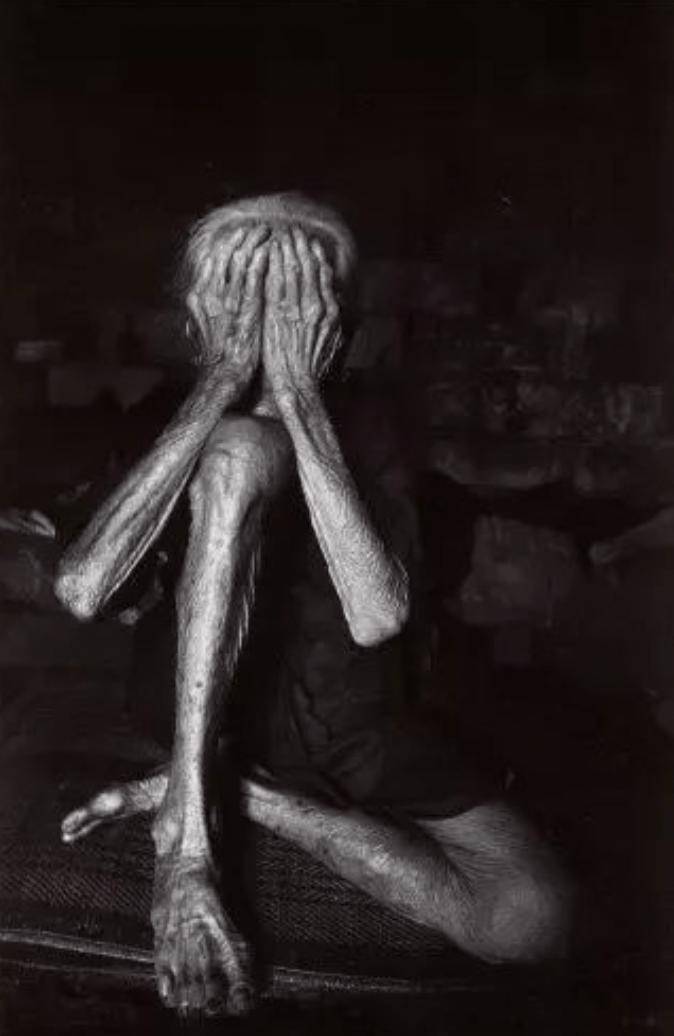

楊阿布,1922年出生,海南保亭縣保城人,18歲時被日軍多次強姦並懷孕,自那之後,楊阿布的身體就一直傷痛。

陳慶港找到她時,她住在一間牆上吊滿霉斑的小屋裡,知道陳慶港的來意後,她盯著陳慶港,用方言不斷地傾訴,還抓著手做出猙獰的樣子。

可陳慶港一句也沒聽懂。

直到晚上陳慶港與楊阿布兒子聊天才知道,楊阿布是在描述自己被日本人抓去的場景。

而更讓陳慶港難忘的,是楊阿布磨刀的場景。

一個90歲的老人,用磨刀石一下一下地磨著刀。

原來,自日本人迫害之後,楊阿布幾乎每晚都會夢到日本人來抓她,因此年近九十了,還要抓著一把刀才能入睡。

而同樣讓人疑惑的,還有這張照片,老人嘴裡咬著一個木棒,伸出雙手衝著鏡頭。

陳慶港說,這個奇怪的動作,其實是老人在重現她被日本人殘害時的樣子。

當時她因為被強暴,一直叫喊著,日軍就把一根木棒塞進她嘴裡,還用繩子綁在腦後。

老人原是當地最漂亮的姑娘,但因日軍的暴打虐待導致終身傷殘,脖子陷進了胸腔里,只能一直佝僂著。

而陳慶港就這麼坐在床上,用相機記錄下了這一畫面。

「這個鏡頭,這個角度,我覺得是很真實地反映了老人內心世界的那種掙扎和痛苦。這個我能準確地感覺到。」

但這些還只是倖存下來的,而更多的慰安婦,不是痛苦地死去,就是在日本人的蹂躪恣虐下精神失常。

在經過大海撈針般地尋找,以及堅持不懈地勸說後,陳慶港一共採訪了38位倖存的慰安婦老人,拍攝了上千張照片,寫成十幾萬字的採訪筆記,是第一個完整記錄中國慰安婦當年苦難和目前生存狀況的攝影記者。

在《中國慰安婦》攝影合集中,我們發現陳慶港一改之前內斂、克制、疏離的攝影風格,而是特意使用了一種非常直接和誇張的拍攝方式,這其實是因為他所看到聽到的情緒太過濃烈。

在面對這些剛懂人事時就經歷蹂躪,因此不僅心理上終生被慘痛和屈辱迷漫,身體也留下了難以抹去的印記甚至殘缺的老人時,他再也無法保持冷靜,而是更想通過照片,讓觀者感受到這其中所壓抑的悲痛憤怒的情緒。

「這是一段非常殘忍的歷史,殘酷得一塌糊塗。」

可哪怕陳慶港所拍攝的《中國慰安婦》獲得了首屆國際新聞攝影大賽金獎,照片里的這些人,這些故事,也從未被日本承認。

「後來我到普阿白他家去的時候,他的兒子見到我的第一句話就是說『是不是找到他了?』當時我很不理解這句話的什麼意思,後來我終於明白了,他可能是在問,『是不是找到了當年侮辱他母親的那個日本人了?』他們可能一直在等著一個結果,可能就是一句話,但他們一直沒有等到這樣的一個結果。」

隨著受害者的逝世,慰安婦的歷史真相越來越混沌不清。

在三亞,陳慶港還得知了一個二戰期間被日軍帶到中國的韓國慰安婦,她在抗戰勝利後留在了中國,並被政府安排了公路養護站的工作。

最後,陳慶港仔三亞公路養護站的一個檔案室里找到了她的資料。

可當陳慶港把檔案從文件袋裡抽出來才發現,這份資料上的一寸照片因為被水浸泡過,因此根本辨認不清。

就這樣,這位韓國慰安婦的資料,再也無法追溯,徹底消失在歷史長河中,沒人知道她是孤獨一生還是有結婚生子,在中國的餘生中,她有沒有懷念自己的故國,有沒有回去過,還有沒有和她一樣被抓到中國的韓國同胞……

「慰安婦的歷史也是這樣,他們沒有留下真實的面目,我們永遠看不清了。」

時代不僅是大敘事的輝煌與覆滅,更有無數被絞殺的個體,而這些個體的並列延續,就是難以忽視的傷痕。

陳慶港在用他的鏡頭,記錄下了這些傷痕。

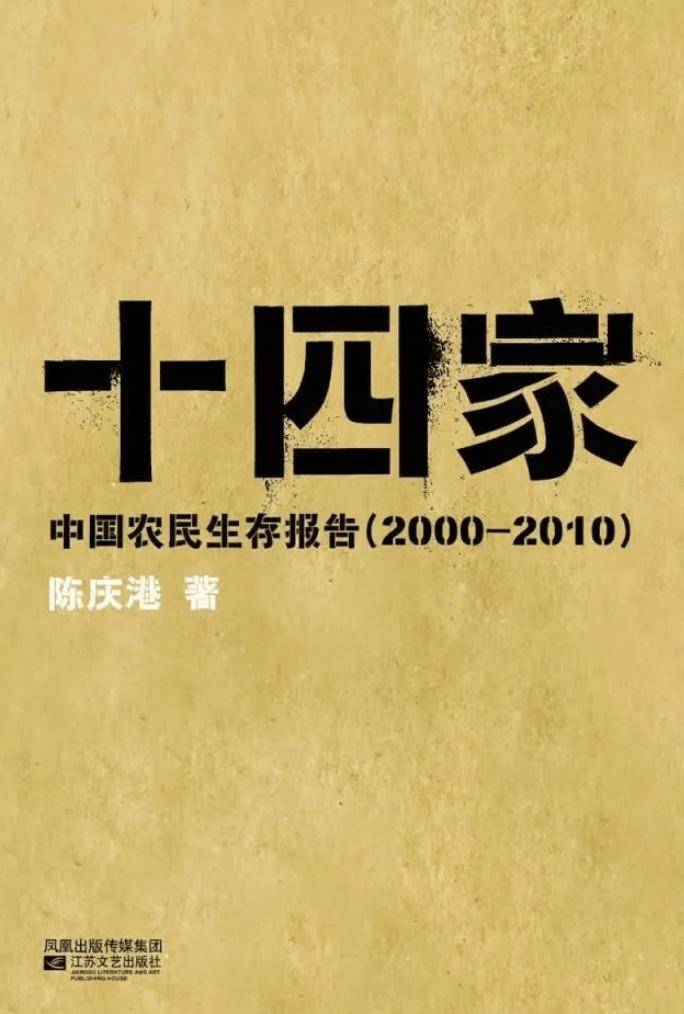

正如上面所說,新聞攝影師更重要的是社會責任感,事實上,除了突發事件所拍的《走出北川》、回顧歷史的《細菌戰調查》《中國慰安婦》,陳慶港還有一個跨越十年的攝影計劃——

《十四家——中國農民生存報告(2000-2010)》

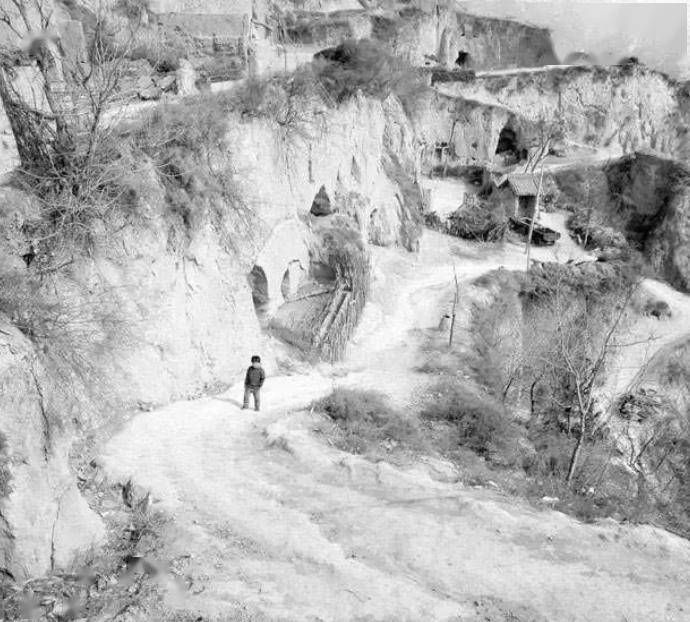

1997年的時候,陳慶港因為感興趣剪紙、秦腔等傳統藝術前往了陝北採風,去到了陝北佳縣一個貧苦的農戶家。

為了幫助當地村民,在回到杭州後他和幾個朋友弄了一個展覽做募捐,並將捐款寄到了陝北。隨後陳慶港萌生了一個大膽的想法,他要拍攝更多的貧困人家,記錄下他們的變遷。

於是,他給民政部寫信,希望能提供當年中國所有貧困縣的名單,結果民政部果真給他回信了,提供的材料也很完備。

據說,這還是第一次有人向民政局要這方面的資料。

整理後,陳慶港發現這些貧困縣大多集中在中國西部,就是「第二台階」的四川、雲南、貴州、甘肅、陝西、山西、寧夏等省份。

因為公職在身,時間有限,陳慶港最終規劃出一條相對效率最高,採訪成本最少的線路,一共串起了14家。

雖然這已經算交通相對便利、易於到達的路線,可全都走上一遍也得花兩個月左右時間。

2007年,東方衛視給陳慶港拍紀錄片,兩個年輕記者跟陳慶港走了一趟,「前後一個月,用盡所有可能的交通工具:卡車、拖拉機、人力車、騾子……盤山小路上步行累到直打跌」,但也只是走了十四家的一半。

可即便如此麻煩,陳慶港在2000年至2010年長達十餘年的時間裡,還是不時前往當地,與那十四戶農家同吃同住同勞作,並用鏡頭記錄下了他們的生存狀態,艱辛悲喜,以及命運流變。

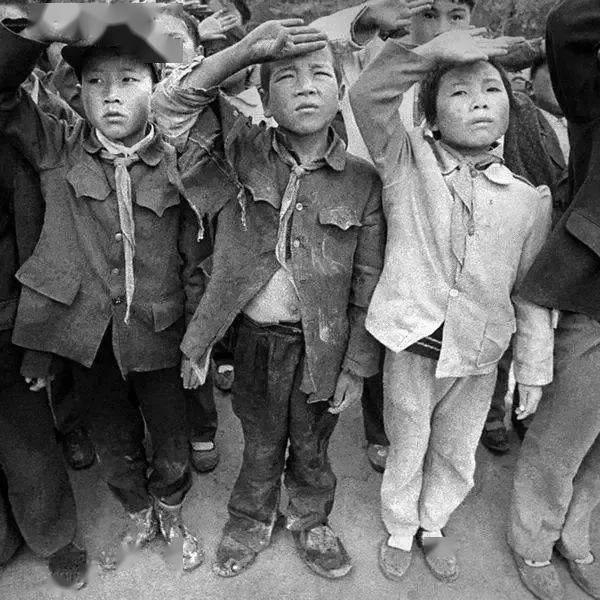

我們都在電視劇《山海情》看過當地的90年代西海固人民的貧窮。

一年三百六十日,頓頓吃洋芋;

全家一條褲子,兄弟倆一個出門另一個就只能在床上待著;

而《十四家》鏡頭裡的人家也曾有過這種艱辛。

史銀剛的兩個兒子,為了爭奪一隻窩窩鬧得不可開交。

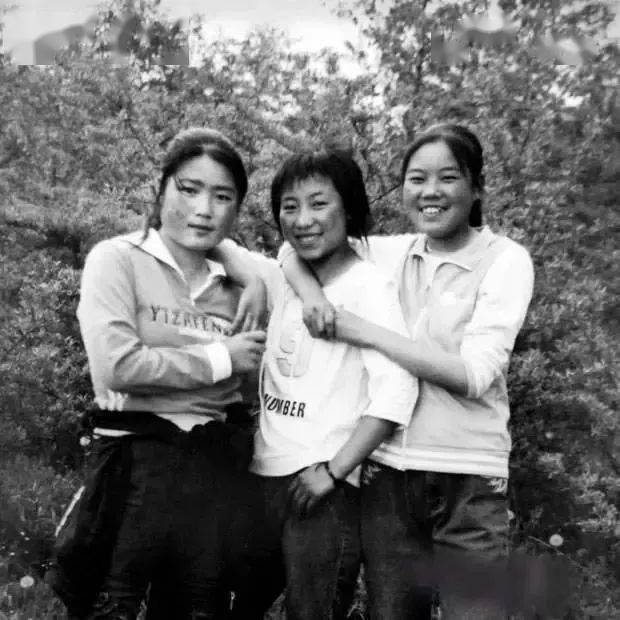

王天元的兩個女兒,為一塊補褲子的藍布補丁爭得面紅耳赤。

除了拍攝這些艱苦的畫面,陳慶港也記錄了很多即便在苦水之中,也彼此真情相待的細節。

蔣傳本和妻子汪繼英、女兒蔣原孝外出打工,提前一個小時坐到客車上。因為蔣原孝一直望著車外烤攤上的油餅咽口水,在車即將出發的瞬間,汪繼英奔下車去給女兒買了一個。

王天元和羅文秀的小女兒王小妹嫁人,沒要彩禮也沒有嫁妝,送親當日,羅文秀看著女兒女婿走遠,直到看不見身影,忽然想到什麼,買了一塊錢紅頭繩追了上去,為小女兒扎了個蝴蝶結,而後說:「走吧。」

這些故事,遠比直接表現貧窮的畫面更觸動人心,如果不是長時間與他們相處,是很難想像到並記錄下來的。

在拍攝過程中,陳慶港的胸懷是悲天憫人的,觀察是細緻入微的,情感是真摯克制的。

更難得的是,作為旁觀者,他看向這些底層人民的目光依舊是平等的。

因為他不僅記錄了他們作為人的艱辛和努力,還拍了他們身為人的善良與美好。

就比如過年、蓋房、買車、娶親等場景,在長期的苦難生活中,農民也有生活的奔頭,難得的奢侈、火紅的希望。

幸而,正如《山海情》的故事發展,隨著時代發展,國家宏觀實施了環境保護、精準扶貧、東西部扶貧協作對口支援等政策,幫助西部人民擺脫貧困。

就在《十四家》完結的第二年,中國社科院發布的《人權藍皮書》稱,中國農村貧困人口從1978年的2.5億減少到2010年的2688萬,592個國家重點扶持貧困縣的貧困人口從2001年的5677萬人減少到2009年的2175萬人。

而就在《十四家》完結的第十年,貴州省宣布剩餘的9個貧困縣退出貧困縣序列,宣告我國832個貧困縣全部脫貧。

而在這條脫貧的路上,陳慶港所拍的這些照片,不就是推力之一。

正是他的記錄和展現,才讓前行的人們看到了那些沒搭上時代快車,甚至在車輪的底層人民,從而扶起他們,帶領他們。

而這,正是新聞攝影師的職責所在。

之於陳慶港自己,他一開始還只是出於對西部農民生存狀態和生存命運的關注,但慢慢地,竟被當地人的生活韌性打動。

他們的生活當時雖然艱辛,環境雖然惡劣,地位雖然卑微,但從沒放棄對未來的希望,從未停止對命運的抗爭。

陳慶港說自己始終記得有年冬天,他在黃土高原一個老鄉家過年,窯洞外還能望見黃河,山舞銀蛇,野渡無人。

老鄉家的年夜飯沒有菜,只有每人一碗搓搓面,以及一瓶酒,對坐無言後,老人忽然對陳慶港說:「我唱首信天游給你下酒吧。」

接著老人便仰起頭漲紅臉吼了起來:「這麼長的辮子喲,探不上天;這麼好看的妹妹喲,見不上面;這麼大的燙鍋啊,沒有兩粒米;這麼旺的火焰喲,燒不熱你……」

滾燙的陝北民歌讓原本昏暗的窯洞瞬間滿屋生光,那個除夕,老人唱了一夜,陳慶港也跟著吼了一夜。

可以說,這十四家農戶的遭遇和命運,也是當時中國農民生活一個小縮影,而他們的奮鬥與抗爭,最終帶家庭脫離貧困,過上幸福生活,也是中華民族不屈精神最真實的體現。

陳慶港就這麼不畏辛苦,堅持不懈,用最平實、最全面的鏡頭語言記錄著,講述著。

而除了關注細菌戰、慰安婦和西北貧困家庭,他還拍過《灰度空間—抑鬱症》《外省人—農民工生存調查》《密林深處的母系氏族》,無一不是泣血之作。

從對知名紀實攝影師的敬仰到自己也站上了攝影之巔,這一路幫助陳慶港的,不是多麼昂貴的器材,也不是多麼高級的攝影技巧,而是他不變的,對弱勢群體的看見,對苦難窪地的共情。

身為新聞攝影師,他身負使命感和責任感,也不忘身而為人的良善和真誠。

所以,擁有這樣的新聞攝影師,何嘗不是所有中國人的幸運。

參考資料:

《汶川十年鏡頭無塵|陳慶港的自選照片:走不出的北川》

《你可知道,在西部還有無數貧困的農民,他們在苦熬?請看著名攝影師陳慶港與他的<十四家>!》

《流浪者陳慶港:盛世背後,他闖入的另一面歷史》人物LIVE

《貧困,怎麼能視若不見?》北京青年報

《陳慶港:一個人的瑪格北》

陳慶港 百度百科

部分圖片和素材來自網絡

25/ Jul / 2024

監製:視覺志

作者:劉雄遠

微博:視覺志

點擊閱讀原文可以來微博找小視玩呀~