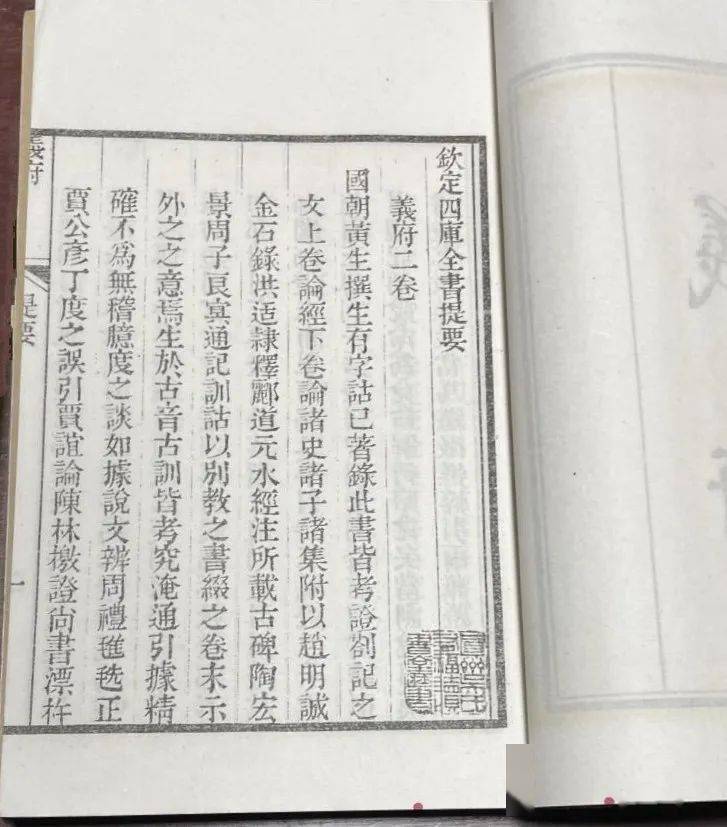

《義府》,清朝黃生所撰考證札記之書。《四庫全書總目提要》謂「生於古音古訓,皆考究淹通,引據精確,不為無稽臆度之談……根柢訓典,鑿鑿可憑……雖篇帙無多,而可取者要不在方以智《通雅》下也」,評價甚高。細讀之,覺實際亦確實如此。

大東書局刊本《義府》

然竊以為間或亦有百密一疏而可商者。今略舉數端,以就正於學者方家(《義府》原文以黑體標出)。

一、少艾

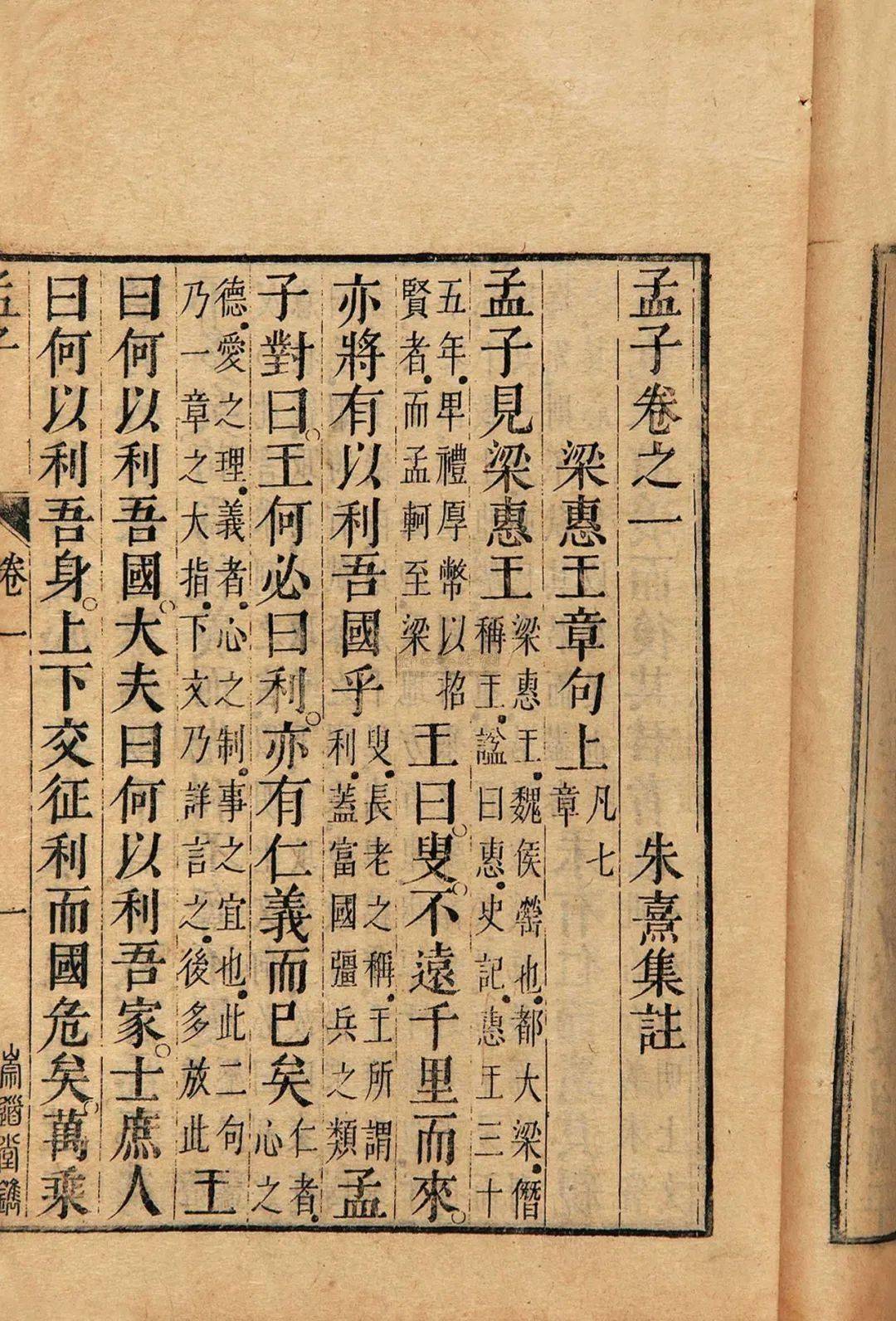

古外與艾同音,故謂美男為少艾。《孟子》「慕少艾」,趙注但以為「美好」,朱注云:「《楚辭》、《戰國䇿》『幼艾』義與此同。」亦例引之耳,其義故未晰也。

按《國䇿》,趙牟謂趙王:「王不以予臣(金壁按,當作工),乃與幼艾。」蓋謂其幸臣建信君。《國語》云:「國君好艾,則大夫殆,好內,則適子殆。」以艾與內對舉,可證艾即外矣。

又《曲禮》:「五十曰艾。」《方言》:「東齊魯衛之間,凡尊老謂之傛,或謂之艾。」則艾本老稱,今反訓美好,思之似誤。

按,黃生此段文字似有三誤:以美男為少艾,一誤也;以艾與內對舉,證艾即外,二誤也;謂艾本老稱,今訓美好,疑之為誤,三誤也。

少艾即年少而美麗,多指美女,如《孟子·萬章上》:「知好色,則慕少艾。」趙岐註:「少,年少也;艾,美好也。」《續資治通鑑·宋徽宗大觀元年》:「有虞仙姑者,年八十餘,狀貌如少艾。」

亦稱幼艾,《楚辭·九歌·少司命》:「竦長劍兮擁幼艾。」亦可指少年美男子,如《戰國䇿·趙策》,趙牟謂趙王:「王不以予工,乃與幼艾。」幼艾,即謂其幸臣建信君。又簡稱「艾」,如《國語·晉語》:「申生欲戰,狐突諫曰:『不可。突聞之,國君好艾,則大夫殆,好內,則適子殆。』」不必謂「艾」為「外」之誤。

又,愚以為,「艾」訓「美好」,訓「蒼老」,皆是:艾少則綠,像人之發青,故可喻少美;老則蒼白,像人之發白,故亦可喻蒼老。情理當然,無可疑者。

有「綠髮」一詞,狀人發美:東坡《戚氏詞》:「穉顏皓齒,綠髮方瞳圓。」《佩文韻府·廣群芳譜·一萼紅》:「喚瓊姬皎皎,綠髮蕭蕭。」又《阿房宮賦》:「綠雲擾擾,梳曉鬟也。」

清刻本《孟子》

二、蒲盧

《中庸》:「地道敏樹。夫政也者,蒲盧也。」陸佃以為瓠之細腰者,得之。以為蒲葦者,固非;以為土蜂者,尤謬。吾鄉至今作此音(《埤雅》、《解頥新語》因《爾雅》「蜾蠃,蒲盧」之文,遂以蒲盧為細腰土蜂)。蓋蜂以細腰故,亦有蒲盧之名。此處則指地之所植者言耳。蒲葦雖易生,弟不須種植;瓠是種植所生之物,始與上文樹字相應。故沈括說亦似是而非。

《爾雅·釋蟲》:「果蠃,蒲盧。」郭璞註:「即細腰蟲也,俗呼為蠮螉。」又:「螟蛉,桑蟲。」郭璞註:「俗謂之桑蟃,亦曰戎女。」果蠃,又名蒲盧,乃寄生蜂的一種。腰細,體青黑色,長約半寸,以泥土築巢於樹枝或壁上,捕捉螟蛉等害蟲,為其幼蟲的食物,古人誤以為收養幼蟲。漢揚雄《法言·學行》:「螟蛉之子殪而逢蜾蠃。」《文選·劉伶<酒德頌>》:「二豪侍側焉,如蜾蠃之與螟蛉。」李善注引李軌曰:「蜾蠃,蜂蟲也……蜂蟲無子,取桑蟲蔽而殪之,幽而養之,祝曰:『類我。』久則化而成蜂蟲矣。」

《埤雅》

宋陸佃《埤雅》兩處提及果裸與蒲盧:

一,《釋蟲·果裸》:「果裸一名蠮螉,一名蒲盧。《中庸》曰:『政也者,蒲盧也。《化書》曰:『嬰兒似乳母。』斯不遠矣。」是謂蠮螉(即細腰蜂)為蒲盧。

二,《釋草·蒲盧》:「細要曰蒲,一曰蒲盧。細要土蜂謂之蒲盧,義取諸此。《中庸》曰:『夫政也者,蒲盧也。』亦謂之果裸。今蒲,其根著在土,而浮蔓常緣於木,故亦謂之果裸也。」這一條說細腰的「蒲」也叫蒲盧,也叫果裸,是一種植物(其實即栝樓,亦作「栝蔞」、「栝樓」)。

而細要土蜂謂之蒲盧,即因土蜂亦細腰,形似植物蒲盧;《禮記·中庸》所謂「夫政也者,蒲盧也」,即指此土蜂。

《埤雅·釋草·蒲盧》謂植物蒲盧亦名果裸,又重提細腰土蜂也叫蒲盧,並《禮記·中庸》文,是為說明土蜂亦謂之蒲盧之緣由,與其《釋蟲·果裸》條謂果裸一名蠮螉、一名蒲盧相映照。

不料黃生誤以此處之《禮記·中庸》所謂「夫政也者,蒲盧也」,是說植物蒲盧,故曰「陸佃以為瓠之細腰者」,實乃未讀《埤雅·釋蟲·果裸》文,而僅讀《埤雅·釋草·蒲盧》文而又誤讀之,可謂遺憾。

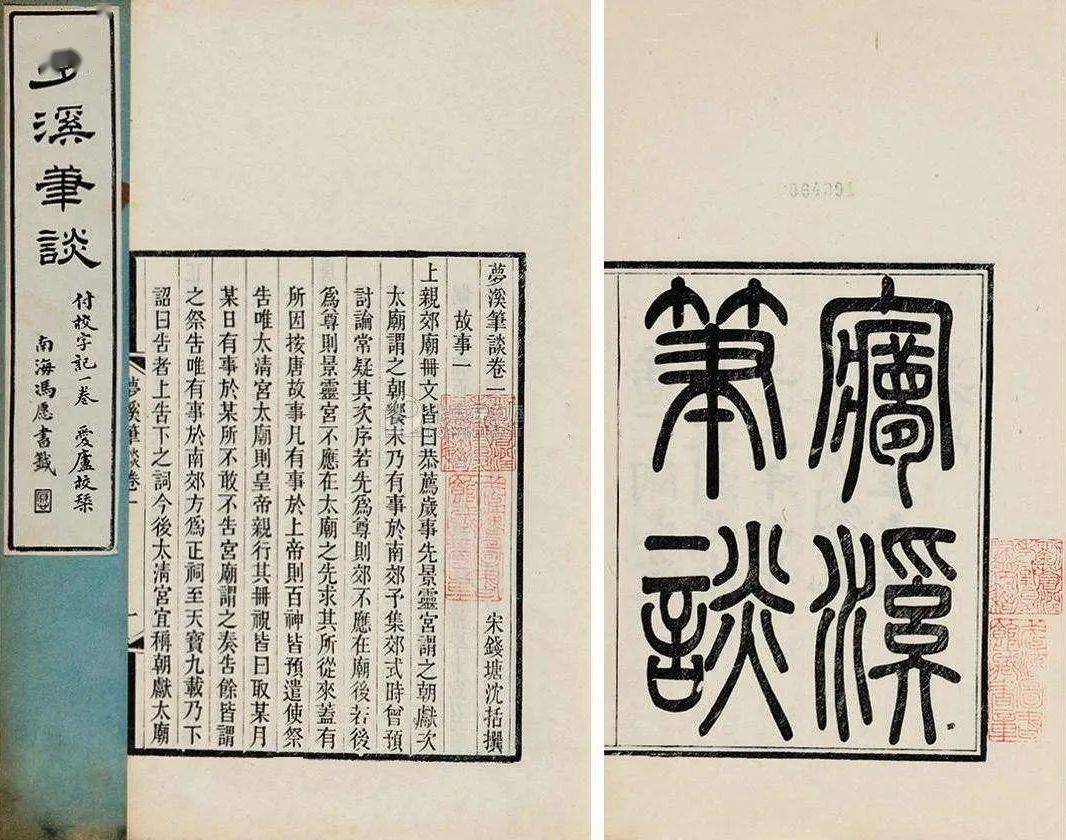

黃生以為「似是而非」之沈括說,見於《夢溪筆談·辯證》:「蒲蘆,說者以為蜾蠃,疑不然,蒲蘆即蒲葦耳。故曰:『人道敏政,地道敏藝。』夫政猶蒲蘆也,人之為政,猶地之藝蒲葦,遂之而已,亦行其所無事也。」

沈括謂蒲蘆即蒲葦,固如黃生所譏,並非合理:蒲葦野生,非人所樹藝,故不能與「人道敏政,地道敏藝」(樹字改為「藝」,蓋為避諱)相合。

《夢溪筆談》

黃生、沈括皆以蒲盧非蜾蠃,實不然。古人以為政者為蒲盧,即蜾蠃,謂土蜂也,是成說,且有《詩經》為證。《禮記·中庸》:「人道敏政,地道敏樹。夫政也者,蒲盧也。」鄭玄註:「敏猶勉也,樹謂殖草木也。人之無政,若地無草木矣。蒲盧,蜾蠃,謂土蜂也。《詩》曰:『螟蛉有子,蜾蠃負之。』螟蛉,桑蟲也。蒲盧取桑蟲之子,去而變化之,以成為己子。政之於百姓,若蒲盧之於桑蟲然。」

按,去而變化之,「去」為「弆」的古字,收藏。蜾蠃常捕螟蛉而藏之,喂其幼蟲。古人誤認為蜾蠃養螟蛉為己子。

古代政治家以為,為政者養育教化百姓如己之子,故將為政者比作蜾蠃。故《詩·小雅·小宛》:「螟蛉有子,蜾蠃負之。教誨爾子,式谷似之。」毛傳:「螟蛉,桑蟲也。蜾蠃,蒲盧也。負,持也。」鄭玄箋:「蒲盧取桑蟲之子,負持而去,煦嫗養之,以成其子。喻有萬民不能治,則能治者將得之。式,用;谷,善也。今有教誨女之萬民用善道者,亦似蒲盧,言將得而子也。」

且黃生以《禮記·中庸》「夫政猶蒲蘆也」之「蒲蘆」為植物之細腰瓠,義無可取:細腰之瓠有何深刻寓意,而可與「人道敏政,地道敏樹」之政為比?人之所黽勉種植者,豈必細腰之葫蘆乎?

故沈括說固似是而非,而黃生誤讀陸佃《埤雅》,兼未明《禮記·中庸》用譬之理,其說亦誤也。

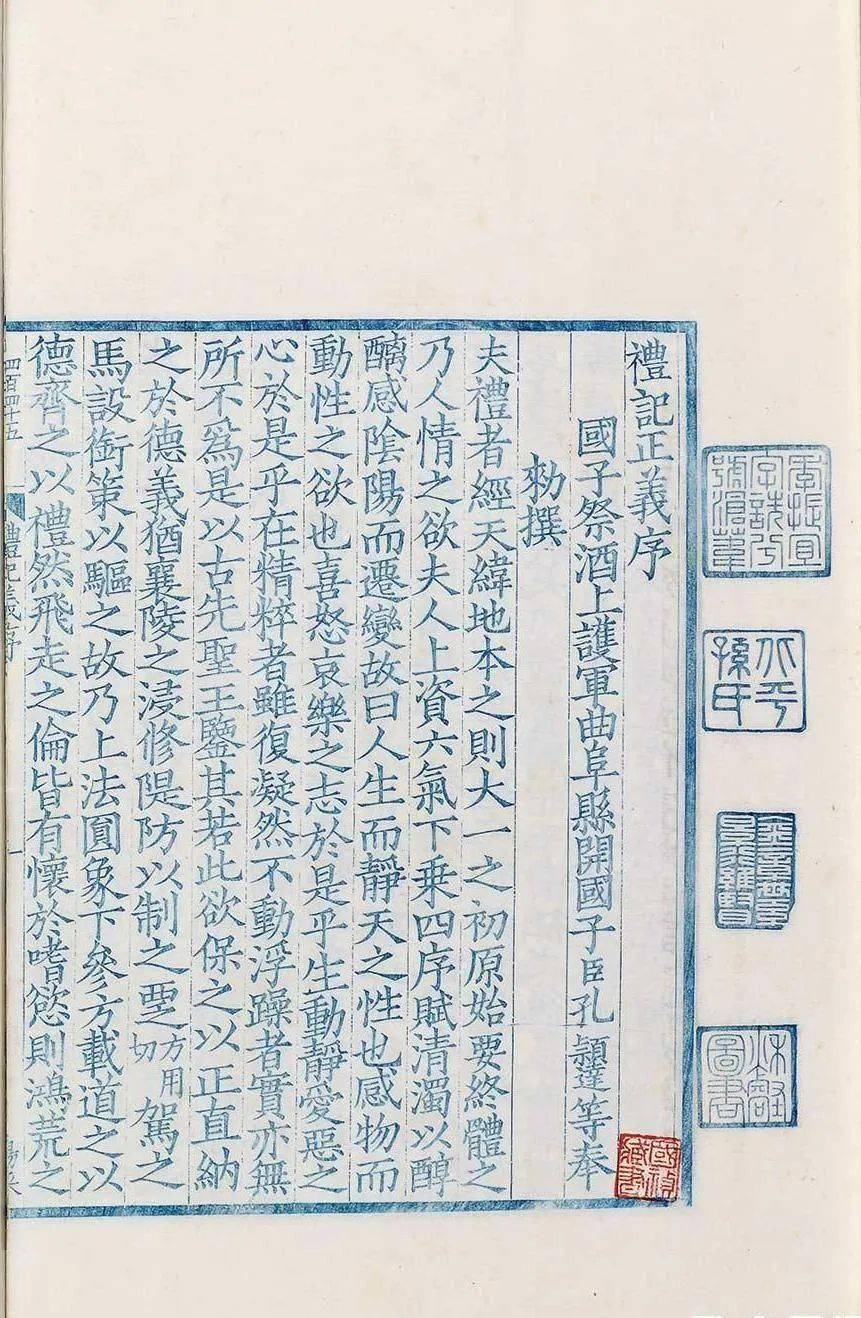

《禮記正義》

三、臧

《左文十八》:「毀則為賊,掩賊為藏,竊賄為盜,盜器為奸。主藏之名,賴奸之用,為大凶德,有常無赦。」

又云:「盜賊藏奸為凶德。」藏字,杜不注,疏:主為藏匿罪人之名。

按,藏乃臧之誤也。古藏、贓字皆作臧,後人傳寫誤加草耳。考《國語》正作臧,掩賊為臧,言得賊之物而隠庇其人,猶今窩主之謂,故曰:「主臧之名,賴奸之用,盜賊臧奸,俱為凶德。」取本文讀之,其意自顯:作臧則藏、贓二義皆具,作藏則義不備而意不明矣。又,此數句左氏皆以意釋字:賊從則從戈,戈有殘毀之意,故曰:「毀則為賊。」

臧從戕從臣,臣即賊也,而在中掩之義也,故曰:「掩賊為臧。」竊財賄,盜之小者,故於文,㳄皿為盜(㳄,古涎字,貪慾之意)。盜國家之重器,則非小盜可比,故加以大奸之名。臧字之義,左氏已自為註腳,何煩加草乎?

道光二十二年黃氏刻本《義府》

按,以形聲為會意,或以意說文字而不顧古字形,乃古人陋習,雖左氏亦未能免俗;即如許慎引孔子所謂「一貫三為王」、「黍可為酒,禾入水也」,亦此類。

賊,本從戈,則聲(今京戲演員猶讀賊為則),而黃生謂「毀則為賊」,以為會意字。

臧,雖許慎《說文·臣部》釋為「臧,善也,從臣,戕聲」,而楊樹達《積微居小學述林·釋臧》:「蓋臧本從臣從戈會意,後乃加丬聲……甲文臧字皆象以戈刺臣之形,據形求義,初蓋不得為善。以愚考之,臧當以臧獲為本義也。」

按此說是,楊雄《方言》:「臧、甬、侮、獲,奴婢賤稱也。荊淮海岱雜齊之閒,罵奴曰臧,罵婢曰獲。齊之北鄙、燕之北郊,凡民男而婿婢謂之臧,女而婦奴謂之獲;亡奴謂之臧,亡婢謂之獲:皆異方罵奴婢之丑稱也。」司馬遷《報任安書》:「且夫臧獲婢妾,猶能引絕。」

釋「臧」為奴,與字形相合。「臧」字中之「臣」字即指奴,而黃生謂「臣即賊也,而在中掩之義也」,毫無根據:「臣」向無「賊」義。左氏「掩賊為藏」本無此意,不過釋何為「藏」罷了。「臧」本義為奴,無「掩藏」義,借為「善」義之「臧」、及「贓物」之「臧」與「躲藏」之「臧」,後來加「貝」、「艹」而成贓、藏字。

是左氏誤釋「賊」字,黃生延其誤;《左傳》「藏」字未必誤,而黃生以未必誤之「藏」字為誤,又誤釋「臧」字也。

清光緒壬辰年寶善堂刻紅印本《春秋左傳》

四、面縛

《史記·宋世家》載,微子肉袒面縛,解者以為反縛向後,僅見其面,此說陋甚。凡縛者必反接,所以防他變。若微子則是自為出降之禮,但縛手而不反接,故以面字著之,此見古人用字之妙。從來為陋解所晦,可恨也。

又《項羽紀》:「顧見漢騎司馬呂馬童,曰:『若非吾故人乎?』呂馬童面之,指王翳曰:『此項王也。』」

解者訓面為背,亦誤。詳上下文語意,項王此時雖在圍中,然去馬童尚遠,故曰「顧見」云云。時項王一行尚有二十餘騎,先尚未辨孰為項王,因其呼而諦視之,然後指示王翳云云。面之,即諦視之謂……若面之訓背,乃偭字耳。且此時漢視羽如幾肉矣,尚何所諱而背之言乎?

叢書集成本《義府》

面縛,解以為「反縛向後,僅見其面」,其說固陋。然解作反接,則是。面,背,相背對。古代僅作面,後作「偭」,其例甚多。

《史記·項羽本紀》「馬童面之」裴駰集解引張晏曰:「以故人故,難視斫之;故背之。」

《漢書·張歐傳》:「上具獄事,有可卻,卻之;不可者,不得已,為涕泣,面而封之。」顏師古註:「面謂偝之也,言不忍視之,與呂馬童面之同義。」

《後漢書·光武帝紀上》:「赤眉望見震怖,遣使乞降。丙午,赤眉君臣面縛。」李賢註:「面,偝也,謂反偝而縛之。」可見兩漢以前「背向」義即作面。

又,據《項羽紀》「顧見」之文,難以斷定項王去馬童尚遠。當時項王一行雖尚有二十餘騎,然追者必無時無刻不耽耽虎視而辨之。又既雲項王「顧見」,而「曰」,則馬童當時必與項王四目相對;且項王已直呼馬童為故人,馬童又何待「因其呼而諦視之,然後指示王翳」?只因先為故人,素已懾於其威;今項王生死關頭,又以故人之情責之,略有人心者,孰能坦然?且己方將士,亦必審知己與項王原來之關係:

凡此種種,必使其難以直面項王,而只能背對,指而示之王翳。萬戶侯之巨大誘惑,故人絕命前之切責,利慾與道德良心之矛盾——剎那間交匯周回於其心,又迅即隱忍抉擇——一「面之」之文,蘊含多少機杼:呂馬童難以直面故主之畏葸慚恧,項羽臨終之從容風神,宛然皆在眼前。

謂此時漢視羽已如幾肉,呂馬童便應無所諱者,豈足以察呂馬童其人彼時複雜之心態,而太史公文筆下之波瀾乎?

《史記會注考證》

五、物故

《漢書·霍去病傳》「士馬物故」,又,《霍光傳》「卒有物故」,師古云:「物,無也;故,事也,人死無所復能為事也。」《釋名》云:「人死諸物皆朽故也。」按,二解皆非。物猶事也。不正言死,但諱雲「事故」,猶孟子所謂「大故」耳。

物(mò)故,「物」通「歾」,死亡。《荀子·君道》:「人主不能不有游觀安燕之時,則不能不有疾病物故之變焉。」《漢書·蘇武傳》:「前以降及物故,凡隨武還者九人。」王先謙補註引宋祁曰:「物,當從南本作歾,音沒。」即後來之「歿」,死,去世。

《國語·晉語四》:「管仲歿矣,多讒在側。」《史記·屈原賈生列傳》:「 伯樂既歿兮,驥將焉程兮?」《周書·鄭孝穆傳》:「父叔四人並早歿。」

《紅樓夢》第六三回:「﹝賈敬﹞系道教中吞金服砂,燒脹而歿。」故,亦死亡,言已為故舊。

程乙本《紅樓夢》

六、窶數

東方朔云:「著樹為寄生,盆下為窶數。」師古註:「窶數,戴器也。以盆物戴於頭者,以窶數薦之。」或疑窶數與寄生截然二物,何以朔語如此?蓋窶數常在盆下,今寄生亦覆盆下,故朔先謬言窶數,以紿郭舍人;舍人遂謂朔射不中,朔乃云云。非真謂寄生為窶數也。

按,《漢書·東方朔傳》原文為:

時有幸倡郭舍人,滑稽不窮,常侍左右。曰:「朔狂,幸中耳,非至數也。臣願令朔復射。朔中之,臣榜百;朔不能中,臣賜帛。」乃覆樹上寄生,令朔射之。朔曰:「是窶數也。」 舍人曰:「果知朔不能中也。」朔曰:「生肉為膾,干肉為脯;著樹為寄生,盆下為窶數。」

黃生未讀懂原文,兼未深思,而疑窶數與寄生截然二物。

朔本謂寄生、窶數者一物而二名:著樹為寄生,盆下為窶數;如同「生肉為膾,干肉為脯」一樣;本皆是肉,然生肉與干肉名又不同,一名膾,一名脯。寄生為樹病而生之癭瘤,取下後鋸之,則成圓形木片;掏空之,則成木環(樹之癭瘤亦多中空,遇此者,則鋸之即近為木環),頂戴盆物於頭上時,以之薦於盆物下,取穩固而不易傾覆,是為窶數。

人亦常編草為圈而用之,雖較為方便,固不如以樹之寄生加工之取於天然而牢固耐用也。郭舍人但知樹生之癭瘤為寄生,而不知窶數即略為加工之寄生,故以東方朔答語「是窶數也」為誤。

而東方朔則以「生肉為膾,干肉為脯」為喻,說明寄生、窶數亦一物而二名:著樹為寄生,盆下為窶數——是真謂寄生為窶數也。故漢武帝一聽即明郭舍人之「完敗」,而「令倡監榜舍人」。

中華書局版《漢書》

顏師古注曰:「窶數,戴器也。以盆盛物,戴於頭者,則以窶數薦之,今賣白團餅人所用者是也。寄生者,芝菌之類。淋潦之日,著樹而生,形有周圜,象窶數者,今關中俗亦呼為寄生。」

其釋「窶數」則是,而謂「寄生者,……形有周圜,象窶數者」則非:豈其「象窶數者」即可謂之「窶數」乎?如寄生與窶數非為一物,則「生肉為膾,干肉為脯」句豈非贅語?故知黃生之說,本之師古注,而師古注固非也。

明鄭真《讀東方朔傳》即說「窶數分明是寄生,狋吽空復口相爭。」而明楊慎《廣性情說》:「性則根柢,情其旁榮側秀;性其枝幹,情其窶數寄生也。」旁榮、側秀為一物,則窶數、寄生亦為一物。

楊慎之論,蓋出《莊子·駢拇》:「駢拇枝指,出乎性哉,而侈於德;附贅縣疣,出乎形哉,而侈於性。」故知人有附贅縣疣,樹有窶數寄生。附贅縣疣,為人之癭瘤;窶數寄生者,亦樹之癭瘤,而非芝菌之類也。

《覆宋本莊子註疏》

七、涏

《漢書·趙後傳》:「燕,燕,尾涏涏(堂練切)。」今誤本作「涎」,非。涏從廷乃得聲。《韻會》「涏」字引《漢書》此語,則知當時本固不誤也。水滴謂之涏,此形容小鳥張尾之狀極肖。字書訓光澤貌,亦屬臆說。

《漢書·外戚列傳》:「有童謠曰:『燕,燕,尾涎涎。張公子,時相見。』」顏師古註:「涎涎,光澤之貌也。音徒見反。」

按,「涎」字不誤,作「涏」字乃誤耳。《韻會》「涏」字引《漢書》此語,乃因襲《集韻·霰韻》、《廣韻·霰韻》「涏」字而誤。

其實入《霰韻》的當是「涎」字(《集韻》釋「光澤貌」,《廣韻》釋「美好貌」,其義一也),堂練切,音diàn。《玉台新詠》於是據音引作「尾殿殿」,《四庫全書總目提要》說:「漢成帝時童謠『燕燕尾涎涎』句,有舊本《漢書》可證,宋刻誤為『尾殿殿』。」且漢荀悅《前漢紀》作「尾涎涎」,宋羅願《爾雅翼》:「燕尾尤為光澤,故《漢書》曰『燕燕,尾涎涎』,美好之貌也。」

韋應物詩《燕銜泥》:「銜泥燕,聲窶窶,尾涎涎。秋去何所歸?春還復相見。」

陸遊《長歌行》:「燕燕尾涎涎,橫穿乞巧樓,低入吹笙院。」

元馬祖常《問燕》:「紫燕尾涎涎,巢成引雛去,秋風巢泥落。」

黃生《增注字詁義府合按》

八、督亢

《史·荊軻傳》「獻燕督亢之地圖」,注以為地名,非也。地圖當盡全燕,豈得僅獻一處?蓋此時秦已有天下大半,非僅前時割地以講之比,故若為舉版圖以內附者。

督亢,猶言首尾。人身督脈在尾閭穴,亢為咽喉,故首尾謂之督亢。言盡燕地之所至為圖也。注謂督亢坡在范陽縣東南,又按《水經注》有督亢溝、督亢澤,《涿志》有督亢亭、督亢陌。

予謂此皆後人因二字以名其處耳。《路史·舜紀》云:「歷陽之耕侵畔,乃往耕焉。田父推畔,爭以督亢授。」此督亢乃疆界之意,益證史之非地名矣。

按,黃生謂人身督脈在尾閭穴,亢為咽喉,是。然以「督亢」為首尾,後又以督亢為疆界,謂「督亢」非地名,則非。

蓋「督亢」本非地名,乃人身體之要害,因以喻重要部分,膏腴之地。《史記·燕召公世家》「使荊軻獻督亢地圖於秦」索隱引徐廣云:「督亢之田在燕東,甚良沃,欲獻秦,故畫其圖而獻焉。」

看來燕時已稱其東部良沃之田為督亢,故「督亢」當時容為地名。未見他國膏腴之地稱為「督亢」者,蓋即因燕原已有其名也。

至如《路史》,宋人羅泌作,乃晚出之書,其「歷陽之耕侵畔,乃往耕焉。田父推畔,爭以督亢授」,「督亢」與「畔」相對,以喻重要部分無疑。

《漢語大詞典》

《漢語大詞典》「督亢」條以「古地名。戰國燕的膏腴之地。今河北省涿州市東南有督亢陂,其附近定興、新城、固安諸縣一帶平衍之區,皆燕之督亢地」為第一義項,以「泛指膏腴之地」為第二義項,尚屬合理

此事與「牧野」事頗相類。《尚書·牧誓》:「王朝至於商郊牧野,乃誓。」孔傳:「紂近郊三十里地,名牧。」是孔傳以「牧」為地名,「牧野」為「牧之野」。

《逸周書·武寤》:「王赫奮烈,八方咸發。高城若地,商庶若化。約期於牧,案用師旅。」《詩·魯頌·閟宮》:「致天之屆,於牧之野。」與孔傳合。

而《史記·殷本紀》「周武王於是遂率諸侯伐紂,紂亦發兵距之牧野。」集解引鄭玄曰:「牧野,紂南郊地名也。」是鄭玄已誤以「牧野」為地名矣。

實際「牧」原來也可能非地名。《爾雅·釋地》:「邑外謂之郊,郊外謂之牧,牧外謂之野,野外謂之林,林外謂之垧。」 本皆指近郊遠郊之地,任何都邑郊外地區皆可稱之。後「牧」先成紂近郊地名,武王本於牧之野與紂決戰,後人誤會,遂以「牧野」為專名。

九、所

《倉公傳》:「不為愛公所。」所之為言許也,俗謂不多曰幾許。緣倉公更欲受方,公孫光曰:「我方盡矣,不為愛公所。」言於公更不吝惜纖毫也。

又《周亞夫傳》「帝曰:『此非不足公所乎?』時賜食不置箸,亞夫心不平,顧尚席取箸。帝視而笑」云云。不足猶不重也,意謂此主者偶忘置箸耳,不然不至輕慢如許也。

又《佞幸傳》:「上有酒所,從容謂賢」云云此所字亦不多之意,猶俗雲微有酒意也。

中華書局版《字詁義府合按》

所,意。謂流露的情態。《漢書·董賢傳》「上有酒所」王先謙補註:「酒所,猶酒意。」《漢書·周亞夫傳》:「此非不足君所乎?」楊樹達《古書疑義舉例續補》卷二:「所者,意也;不足君所者,於君意有不足者也。」王、楊說皆優於黃。

十、不自喜

《史·外戚世家》「壹何不自喜」,《酈生傳》「足下何不自喜」,《魏其武安侯列傳》「君侯何不自喜」,按諸雲「不自喜」即今俗雲「好不思量」之意,必當時方言如此。《世家》《酈傳》並不注,惟《魏其傳》蘇林註:「何不自解釋為喜樂。」索隠引師古云:「何不自謙遜為可喜之事。」二解俱牽強,且於《世家》《酈傳》所言不可通。

《魏其武安侯列傳》「君侯何不自喜」,日人瀧川資言《史記會注考證》引張照「不自喜猶言不自愛,下文所謂『無大體』是也。」按,不自喜,即不自好自愛自重,不自珍重而謹言慎行。非「好不思量」之意。

明徐奉泉大來堂刻本《史記》

十一、鵰悍少慮

《史·貨殖列傳》:「民鵰悍少慮。」雕與雕通,朴之反也。今俗用刁,字同。

按,司馬貞索隱:「人鵰悍,言如雕性之捷捍也。」此注是,「雕」不必為「雕琢」之「雕」(本字作雕,朴之反),而作雕鳥之雕,言其兇悍。若作雕,朴之反,則為巧飾,與文義不合:豈有兇悍剽疾之人而反巧飾乎?

十二、生平毀程不識

《史·魏其武安列傳》:「夫無所發怒,乃罵臨汝侯曰:『生平毀程不識不值一錢,今日長者為壽,乃效女兒呫囁耳語!』言我目中素無程不識,今爾值我為壽,乃與程耳語而不顧我,是知有程,不知有我矣。口中雖罵賢,意中兼罵程不識。」

黃生之意,「生平毀程不識不值一錢」者,非臨汝侯灌賢,乃灌夫自謂,此與文義不合:關鍵在一「毀」字。

「毀」者,毀謗,詆毀,詈罵,為貶義詞。

《論語·子張》:「叔孫武叔毀仲尼。子貢曰:『無以為也!仲尼不可毀也。』」

《史記·孟嘗君列傳》:「齊王惑於秦楚之毀,以為孟嘗君名高其主而擅齊國之權,遂廢孟嘗君 。」

《袁盎晁錯列傳》:「已而絳侯望袁盎曰:『吾與而兄善,今兒廷毀我!』」

灌夫縱使「目中素無程不識」,又豈能自謂己毀人乎?觀文義,灌夫無所發怒,之所以罵灌賢者,灌賢是潁陰侯灌嬰之孫,而灌嬰父張孟嘗為灌嬰舍人,得以富貴,故蒙灌氏姓為灌孟。

《古書句讀釋例》

吳楚反時,潁陰侯灌嬰子灌何為將軍,請灌夫父灌孟為校尉,時灌孟年老,灌夫時與父俱,年齡當與灌何不相上下。而臨汝侯灌賢為灌何之子,輩分年齡地位都比灌夫小,故灌夫只能罵臨汝侯灌賢以泄氣,非罵程不識也。

而田蚡謂「程李俱東西宮衛尉,今眾辱程將軍,仲孺獨不為李將軍地乎」云云,是既挑程不識之怒,又兼挑李廣之怒,又拉扯東西二宮,意尤陰險。

富金壁:說麟、鳳、龍「三靈」的神獸形象

富金壁:《淮南子札記》序

富金壁:《玉石錄》序

富金壁:漫談漢魏晉士人的尚德風習