曾國藩說:「謀大事者首重格局。」父母有大格局,孩子才能走得長遠。

如果父母在培養孩子的時候只注重成績的話,那麼孩子註定一生會活的很辛苦,因為他只有成績,沒有能力。如果父母太佛系,不那麼重視成績,對能力也無所要求,那麼孩子也會變得碌碌無為,一輩子晃蕩的就這麼過去了,找不到活著的意義。

有三類家長,拼了命也養不出優秀孩子,看看有沒有你。

第一種是太溺愛孩子,這種被溺愛的孩子不止今後沒有能力,而且人格上是有缺失的,因為他有一種高高在上的心態,對任何人都不屑一顧,太自我。

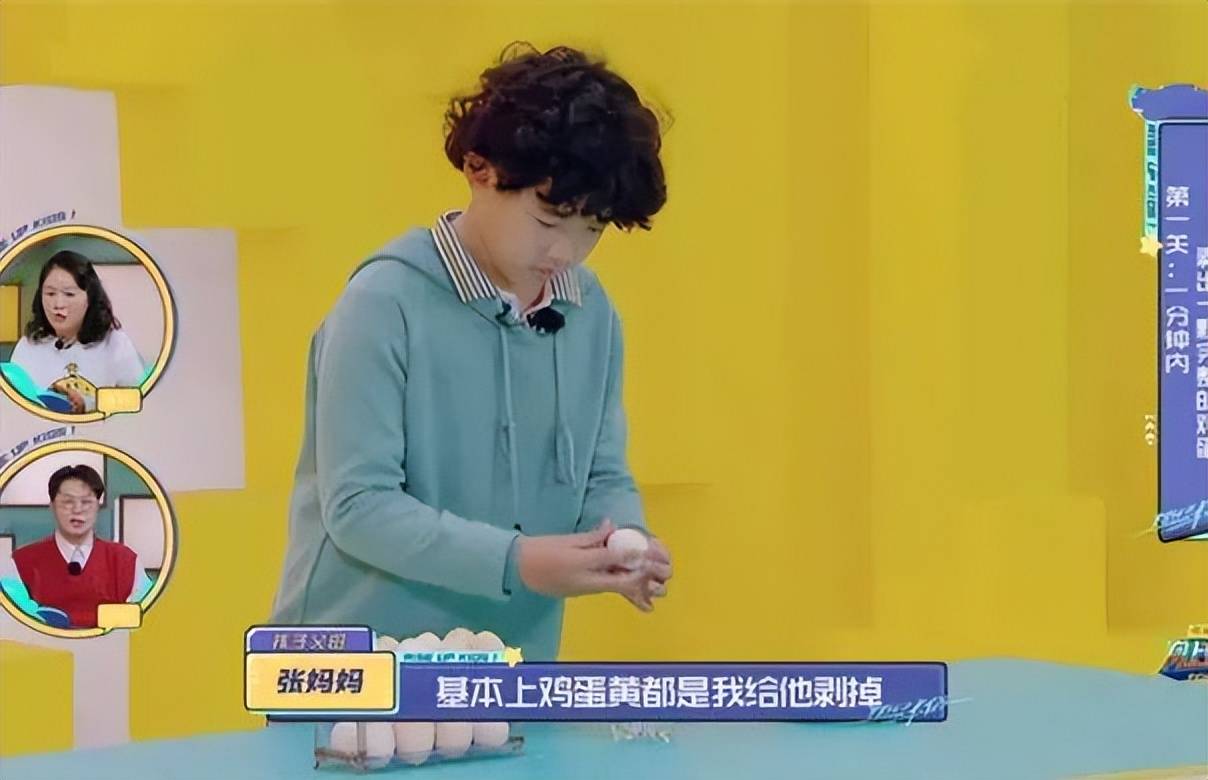

在一檔綜藝節目中,一個10歲的小學霸張習羽的表現引起了廣泛關注。

儘管他在學習上取得了高分,但在生活自理能力方面顯得相當欠缺。

例如,她無法獨立完成剝雞蛋這樣的簡單任務,這表明他在日常生活中缺乏基本的獨立生活能力。

張習羽的媽媽對此解釋說,她通常負責這些日常事務,甚至會將魚刺挑出來後再給孩子吃。

這位媽媽對於孩子的學習成績感到自豪,但對於孩子在生活中表現出的依賴性卻並不在意,這種態度反映了她對孩子的溺愛。

但如果這孩子大學畢業之後,甚至再往高深的方向去發展之後,他在社會上工作,會出現什麼樣的狀況呢?

那就是充斥著一種無力感,父母如果再到那個時候去後悔,就會為時已晚。

美國心理學家塞德茲曾經說:「人如陶瓷,小時候會形成一生的雛形。」

所以一定要相信一句話。三歲看小,七歲看老。在很小的時候沒有讓孩子鍛鍊出獨立自主的能力。即便學習成績再好,大成人在社會上也一個無用之人。

第二種,是對孩子太嚴厲苛刻,眼中只有今天,沒有明天,遮住了孩子的發散思維,沒有了創造力,怎能在一定年齡的時候,為自己的人生做規劃管理呢?

這是我身邊的一個故事。朋友小敏,很早的時候就結婚了,那個時候她才20歲出頭,對於之後有孩子的她來說,她也還是一個孩子,所以在教育孩子的這條道路上走的坎坎坷坷。

當孩子上小學的時候,她的雞娃心態特別嚴重,她希望自己的孩子語數英都達到每門95以上,還曾對孩子說過一句話「最起碼,我們上小學的時候基礎要打紮實,排名最少前十。」

而你們猜她在幹什麼?她光雞娃,對自己卻沒有任何的提高和要求,每天不光特別邋遢,整天穿睡衣出出進進,孩子在旁邊寫作業,她就拿著手機刷視頻。

自己沒有行動,卻去督促孩子,如果我們換位思考的去想問題,作為父母正在學習看書,而孩子在一旁刷手機,你們又是什麼感受呢?是不是會覺得不公平?站在孩子的角度想,同樣如此。

孩子的心理狀態是:憑什麼你能看手機,而我卻只能看書。

這只是一方面。小敏在看到他孩子的成績時,如果沒有達到她的理想效果,她就會輕則語言暴力,重則武力暴力。

孩子之後變得成績不但沒有提升,而且還唯唯諾諾的,她跟我溝通的時候聲淚俱下,說自己怎麼生了這麼一個愚蠢的孩子,有一種叫天天不靈,叫地地不應的感覺,這就是無力感。

而我給她提出了一個建議,就是把眼睛放到自己身上,而不是孩子身上,讓孩子成為一個精神單純的人,做到身近心遠後,慢慢去理解孩子為什麼會有一些大人想像不到的行為,就會把孩子當孩子看了。

這句話怎麼解釋呢?就是家長做家長的事情,孩子做孩子的事情。

教育的過程其實就是一個發現人性,引導人性和駕馭人性的過程。

太陽掛在天空中,從來不去暴曬其中一個人,而是發著自己的光去照亮所有人,做到和光同塵才是太陽的力量,也是父母需要學習的力量。

對孩子也一樣,你只要放下那些斤斤計較,不再獨眼去看孩子的成績,不再去給孩子貼標籤,然後試一下試,或許能收穫不一樣的結果。

如今的她為了給孩子做一個優秀的榜樣去學習做蛋糕,每天唯一的事情就是設計蛋糕的新花樣。她的專注力放在了美妙的事情上,由此孩子看著她的樣子,也開始專注學習,將成績一步一步地提了上來。

她跟我反思說:生活其實就是過日子,明天也是一樣的,所以她有了活著的感覺。

現在很多10歲到20歲的孩子沒有活著的感覺,是為什麼呢?

是因為很多父母都把時間浪費在焦慮當中了,連帶著孩子一起焦慮,所以這個時間段里的孩子和父母都沒有活著的感覺。

如果父母能站在明天看今天的話,你就會覺得那些焦慮,那些光盯著孩子成績的焦慮,一點兒用都沒有。

父母把眼睛盯在自己身上,向內求,孩子慢慢兒就會覺悟,當孩子覺悟了之後,他的心態就是爭上游的感覺,這種感覺不是被逼的,而是自發的,當自律一上來,那麼成績慢慢就會提升。

所以現在小敏跟我說話的時候,不像曾經那般愁眉苦臉,而是面帶微笑。

告訴我最好的消息就是她成為了一名優秀的蛋糕師,而她的孩子現在成績也確實達到了全班的前十。

第三種,佛系家長對孩子不管不顧。

如今即便教育局推崇減負政策,但是教育內卷仍舊嚴重,所以有很多家長看到因為教育內卷導致孩子抑鬱的比例不斷攀升,就乾脆跑到另一個極端,放棄了對孩子好習慣的養成與陪伴。

與一位家長聊天,她是一名企業會計,有時候一到月底和月中時會很忙,丈夫時常出差,所以女兒都是她自己帶。

她和大部分家長一樣,在孩子上小學的時候,她用盡各種招數去激勵孩子上進,可是久而久之,孩子只要聽到她說話,就馬上逃離現場,她氣的牙痒痒,和我說她心臟疼,孩子避免與她溝通,因為她張嘴閉嘴都是學習。

她很苦惱,最後她採取了另一種方法,就是不再提學習,放任孩子想做什麼就做什麼,只要開心就好,母女倆之後的關係越來越融洽,但是孩子的成績也一落千丈,其主要原因就是喜歡上了玩手機,她也不再管,她常說的一句話就是「兒孫自有兒孫福,她就算是個廢柴,我也沒有辦法了。」

其實這種往兩個極端走的家長大有人在,其實如果家長格局擴大,就會看到,每一個人的人性的不同點。

如果她把自己孩子的人性掌握,並循循善誘,對其學習和玩耍引導至張弛有度,就不會像她嘴裡說的孩子像廢柴一樣。

作家馮唐曾說:「人的能量比情商智商更重要。」所以父母的格局與認知能夠提高,站在明天看今天,這就是不可預見的能量,也是孩子成長的福音。

作者:等風來

兩個孩子的職場媽媽,左手執筆右手帶娃,喜歡讀書、寫作、畫畫、堅信即便生活一地雞毛,內心也要擁有自己嚮往的詩和遠方,關注我,持續給您提供更多育兒乾貨。

(圖片來源於網絡,如有侵權請聯繫刪除)