激活市場,《志願軍:存亡之戰》的「類型片破局之戰」

作者| Mia

「國慶檔最佳。糖紙包花那一幕,將一家三口的命運聚攏到一起。哭得我眼睛都發痛了。」

《志願軍:存亡之戰》豆瓣頁面,一條高贊短評這樣寫道。「很好哭很感人」等觀眾評論不絕於耳,也帶動了影片的「持續輸出」。

截止發稿前,《志願軍:存亡之戰》(以下簡稱「《志願軍》第二部」)口碑票房穩健,貓眼、淘票票評分高至9.7分、9.6分,持續領跑整個國慶檔和10月,為大盤熱度添磚加瓦。據貓眼專業版統計,《志願軍》第二部累計票房於10月22日破11億, 名列2024年度票房榜第七。

戰爭片如何化身「催淚彈」,擊中每個觀眾內心最柔軟的地方?類型片又應當如何探索創新,從日漸同質化的同類題材中,以差異化內容突圍而出? 《志願軍》第二部為「類型片破局」打了個樣:真情實感是打動觀眾的第一秘訣,市場永遠需要多元化有新意的內容。

藏在細節里的真情:戰爭片的視角拓新

這是一場震撼無比、身臨其境的「4D戰場體驗」:從近身肉搏到奮勇衝鋒,瘋狂轟炸,地道突襲,「釘子戰術」和「稻草人戰術」等一一呈現,槍炮震耳,戰火連天。無論是運用三國典故「當陽橋頭膽氣生,嚇退曹操百萬兵」的中式智慧,還是高度緊張刺激的節奏,《志願軍》第二部都堪稱是近幾年來最好的戰爭片。

《志願軍》第二部的創作企圖和藝術設計不止於此。作為第五代導演領軍者,影片導演陳凱歌坦言自己「拍《志願軍》三部曲是有創作上的野心的……戰爭片也應該到了要升級換代的時候了」。在首映禮上,他提出了 「文戲武拍,武戲爆拍」的八字訣,表示要努力將戰場「拍得更真」,並塑造好「戰爭中的人」。

如同中國畫對「虛與實」的處理手法一樣,《志願軍》第二部 在大篇幅為萬里恢弘戰場寫實的同時,也處處「寫意」,不刻意過度煽情,而是以點到為止的留白,令觀眾久久回味。

「寫意」重在意象,影片中最關鍵的意象便是一朵乾枯的小紅花,與一顆小小的糖果,其甜蜜和香氣代表著對未來幸福生活的嚮往期盼,成為全片的點睛之筆。

第一部彩蛋中出現的小紅花再次出現在本片開頭,李曉將小花插在水壺上拿給哥哥李想,此時的小花是親情的象徵,後半段戰事開始前,李想把小花拿給了戰士們聞香味「聞好日子的味道」,此時的小花是激勵士氣的符號。

糖果最初由彭德懷元帥拿給李默尹,他提到「這是一個孩子夾在信里寄過來的」,意味著志願軍戰士的背後是千千萬萬普通中國民眾的支持鼓勵和愛戴,隨後又由李默尹給了李想,由李想拿給了李曉,讓妹妹吃下了糖,自己在生命的最後一刻,用糖紙裹著小花,讓它隨水流而去,這個動作象徵著「隨河流回家」。 對祖國對家的無盡熱愛眷戀,希望對方獲得幸福的願望,不直言卻在每一次「小花與糖果的傳遞」當中呈現。

從網友爭相曬圖的「糖果體評論」,到「李想同款水果糖銷量大漲」,「朱一龍李想的花有好日子的味道」,不斷發酵的熱搜話題,側面反映出「糖果與小花」的「催淚指數」。

片中埋藏的催淚細節、深沉情感,又何止是那一顆糖與一朵花, 其中值得反覆拆解回味的細節俯拾即是:人名有諧音和寓意,如李想是「理想」的同音詞,李曉是「破曉」「拂曉」之意,代表著希望,趙安南、孫醒、李家三口人的姓氏合起來正好是「趙錢孫李」,代表著無數普普通通的中國人;父親李默尹將家的黃銅鑰匙一直帶在身邊,帶到前線,女兒李曉將家門鑰匙帶到了聯合國,家是他們在異國永遠的惦念。

李想開頭看到的瓢蟲,在他結尾犧牲以幻象出現,前後呼應,儼然他自己化身成小蟲,重新飛回家中小院。一切回歸到最深刻最私人的情感記憶,正是 無數細節擊中了觀眾淚點,構建出一部有真實感落地感的史詩。

令人久久無法忘懷的不僅僅是主角,更是片中的配角,一個個有血有肉、無畏犧牲的志願軍戰士,在光影中被鄭重書寫,獲得第二次生命:從松骨峰到鐵原,受到「最可愛的人」精神感召,一點點拾回勇氣的楊傳玉;詮釋「抵近作戰」,平靜回答「克服了」,用生命投彈的瘸腿小兵。

書生氣十足、略帶喜感的專家吳本正,與「保鏢」張孝恆在生死面前結下了託付尋找家人的過命交情;以往很少看到的銀幕形象——戰損記錄員楊三弟,從一個孩子成長為一名真正的戰士……真實歷史人物和虛構人物交織,他們捨生忘死但求保家衛國的精神,具有穿越時空的力量,感人至深,觀眾跟隨諸多令人過目難忘的鮮活人物深入戰場,獲得最直觀震撼的體驗。

敘事策略方面,過往戰爭片大多將視角對準正面戰爭宏觀大場面,聚焦英雄,卻忽略了個體的微觀視角。但也正是因為千千萬萬的「個體記憶」,才共同構成了「集體記憶」和「歷史真實」。

影片敏銳地捕捉到了這一點,以李家一家三口在大時代的命運沉浮、成長變化作為副線,三人奔赴戰場牽連出了多條敘事線,進而上升到對整體戰爭敘事面的呈現,以小見大,以點帶面,實現了「家國同構」,普通人的個體命運和國家命運緊緊綁定在一起,敘事結構和情感表達層層推進,不刻意抒情卻直擊內心,更沉浸式有代入感,足夠宏大也兼顧細膩深刻。

從細節、人物群像到敘事視角,《志願軍》第二部為戰爭片提供了全新的樣本。富有人文關懷,使得影片擁有長久的藝術價值和藝術生命。

類型片的「破局之戰」:市場需要創新者

「市場在變化,觀眾在變化,電影人必須以變應變,開拓新空間,才能夠尋找到電影發展的新動力。」中國電影評論學會會長饒曙光表示,當下中國電影市場正發生著前所未有的、不可逆轉的結構性變化。

在觀眾閾值日益提高、注意力日漸碎片化的當下, 市場需要更多元和創新的類型片。

最近十年,國產戰爭片質量與產量迎來爆發,同時也面臨著創新求變的問題。業內公認,硬核戰爭片是塊難啃的「硬骨頭」,一部成功攻堅克難的戰爭片,能夠為同類型創作帶來有益啟示和方法論,為行業帶來長遠價值。《志願軍》第二部口碑票房雙雙走高,無疑為戰爭片注入了一針強心劑,證明了優質戰爭片能夠釋放多方面的勢能和價值。

「用現代化、工業化、科技化的理念,系統重構電影創作流程、細化製作門類分工、推動專業團隊協作、運用現代管理理念統籌全鏈條電影生產、提升項目質量和製作效率」,中宣部電影局副局長毛羽在第七屆「中國電影新力量論壇」提到的對產業變革的期許,在《志願軍》第二部中得到了體現。超過20萬平方米的鐵原阻擊戰場地,萬米長的戰壕,三部曲拍攝的鏡頭總數高達一萬兩千多個,所有服裝高達幾萬套,志願軍軍服合計約5萬斤,零下6℃實景拍攝, 提高了國產片的工業化水準,打造出最真實有衝擊力的視聽觀感。

在「全面升級工業製作」的同時,影片在遵循史實的基礎上,吸納新時代以來「新主流」戰爭片創作的積極成果, 以人性化視角、真情細節等,為歷史戰爭類型片注入活力,實現家國情懷的共振,開拓新路,推動了類型片的破局和長遠發展,為重工業大製作帶來系統化經驗,推動了產業工業化發展。

對於市場環境而言,《志願軍》第二部作為國慶檔頭部影片,持續釋放長尾效應,在整個10月扛下近四成票房,吸引增量觀眾入場,提高觀影人次,有效帶熱大盤,為同檔期影片帶來利好。

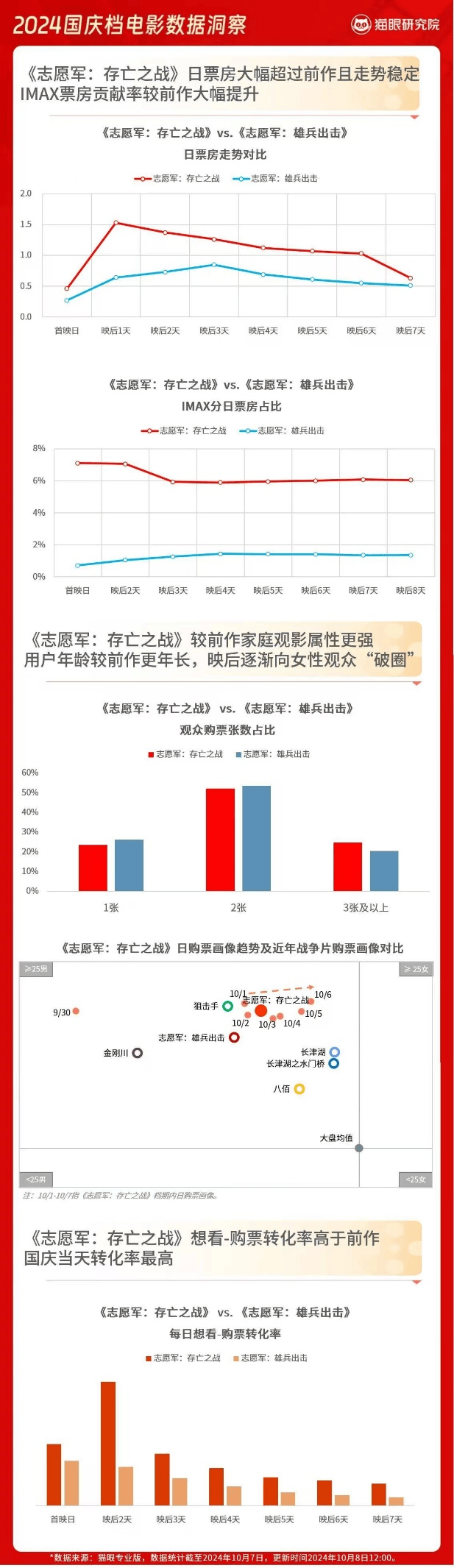

值得一提的是, 近期諸多行業報告都將《志願軍》第二部作為重點分析對象,且肯定了影片對電影市場的積極作用,如貓眼研究院《2024國慶檔電影數據洞察報告》提到,《志願軍》第二部日票房大幅超過前作,IMAX票房貢獻率較前作大幅提升,呈現出更強的家庭屬性,多張電影票購買量超越其他影片,用戶年齡更年長,映後逐漸向女性用戶破圈。

燈塔研究院《2024年國慶檔電影市場洞察報告》提到,檔期票房長尾和影片口碑、類型優勢強相關,《志願軍》第二部貢獻檔期內四成票房,單日票房連續6天過億,類型用戶的高忠誠和高活躍帶來高轉化,高認知高口碑帶動穩健票房,票房表現大幅超越前作。

上述數據,側面印證了影片作為新主流戰爭片,與國慶檔檔期氛圍高度契合,其重工業屬性帶動了觀眾對IMAX特效廳的觀影熱情,家庭觀影氛圍濃厚,無論對高線城市受眾,還是對下沉市場,都有著很強的吸引力。

影片是如何打破傳統三部曲「過渡章」魔咒的?

首先,《志願軍》第二部戰爭場面足夠高燃,相比第一部,其戰爭場面占比大幅度提升,首次大銀幕全景還原鐵原阻擊戰,細緻拆解戰術,點燃了大盤觀眾的熱情,有效創新,真實口碑吸引三四線城市觀眾。

同時,這一部更突出「人」,聚焦於人的情感,在視聽衝擊之外進一步挖掘觀眾深層次的愛國情感聯結,大眾情感共鳴度更高,其中國式浪漫、中國式情感,出乎意料地吸引了女性用戶這一「非傳統的戰爭片受眾」,充分挖掘增量市場。

另外,片中的諸多細節,配合一系列有針對性的宣發打法,打造出眾多社交媒體上傳播影響力、話題度極高的出圈話題,抖音熱度、話題播放量持續領跑,提升了觀眾的想看意願。

綜上,《志願軍》第二部示範了 戰爭類型片的破局之道:積極回應觀眾需求,回歸人性化視角,主動創新求變。

結語

正如《志願軍》第二部里個體命運和國家命運的交織,帶來了巨大的情感衝擊力,影片外的陳凱歌導演與團隊,個人情感的投射與愛國信念的交織,也構成了強大的創作動力。片中能夠看到「忠肝義膽」和「大勇」,看到歷史的來路和去處,從「為何而戰」到「因何勝利」,明白當下幸福生活的來之不易。

正如陳凱歌所說,「我最害怕就是這些人被遺忘,這是我去拍《志願軍》三部曲最大的動力。千言萬語歸結成一句話,一切榮譽歸於中國人民志願軍。」

影片是一部英雄交響樂章,也是一幅波瀾壯闊的歷史畫卷,一首盪氣迴腸的讚美詩。無論從行業意義,還是從社會意義出發,我們都期待《志願軍》第二部順利完成接下來的長尾輸出,也期待明年的最終章《志願軍》第三部。

END

【合作 | 投稿 | 應聘 | 加群 | 轉載】