上汽集團創新研發總院常務副院長 蘆勇

自主車企已經從國內市場卷向國外市場,不僅要在國外市場賣車,方向技術輸出也已成為不可阻擋的潮流趨勢。

「新能源汽車賽道足夠大,容得下中國企業共同發展。」在5月上旬舉辦的上汽榮威DMH技術品牌大會上,上汽集團創新研發總院常務副院長蘆勇在會後談及上汽和比亞迪之間的競爭關係時向鈦媒體App表示。

蘆勇進一步表示,中國企業應該聯起手來,在技術上PK特斯拉,在市場上共同做大。

在新能源汽車賽道上,現在可以明確看到,不僅僅是中國企業,也包括國外企業都在跟隨,也在堅定不移地往這個方向走。「如果上汽和比亞迪能利用這個機會共同做強,是一件挺好的事。」蘆勇說道。

談及上汽在新能源領域的技術研發實力,蘆勇給出了「國際先進水平」的答案。他的理由是上汽的技術不僅在國內具備領先地位,還實現了對國外品牌的反向輸出。

5月20日,奧迪、上汽集團和上汽大眾共同宣布已簽署合作協議,奧迪未來面向中國市場推出的高端智能網聯車型將搭載上汽集團提供的智能數字平台技術。去年雙方已經就聯合開發純電平台一事達成合作,本次將合作領域進一步延伸至以數位技術為主的智能網聯領域。奧迪對上汽的技術認可可見一斑。

蘆勇對此的解讀是,下車體作為技術合作的關鍵領域,基本涵蓋了電池、電驅、控制、底盤等核心技術要素,這些技術在打造一台新車時起決定性因素。這是上汽集團和奧迪的平台合作內容。

至於為何要進一步延伸至智能網聯領域,蘆勇表示,德國人認為中國汽車技術能趕超他們,是結合了中國先進的數字化技術。因此雙方也會在數字平台開展相應的合作或者輸出。據悉,智能座艙和智能駕駛也會是雙方合作的重點領域。

而且,上汽將技術反向輸出的對象還不只有奧迪一家。據蘆勇透露,上汽還計劃向德系車企反向輸出他們的DMH超級混動技術。這一技術目前主要應用在榮威品牌上,且已經研發了近15年,已經開始進入全球市場。

轉變

作為在德國大眾狼堡研發總部、上汽大眾和上汽集團都有過工作經歷的中國工程師,蘆勇以局內人的身份見識了近十年以來,外國公司看待中國公司在姿態上的前後巨大反差。他分享的三個事例,也許可以印證中國新能源汽車技術目前在全球市場的領先程度。

第一個是,過去在車展上,外國車企人員來中國展台看車,只干一件事,就是把車門打開然後關上,看看中國汽車的品質。此前中國汽車給外國人留下的普遍印象是品質不佳。

但是現在,外國人來中國汽車展台看車基本是抱著學習的心態來的,有的甚至趴在中國新能源品牌車型底下打量更細節的設計。不僅如此,外國企業還會自費購買中國車,然後運到總部拆車研究。

第二個事例是,以前外企高管來中國訪問,往往會到清華或者北大做一個演講,但是基本上講完就走,目的是為了樹立他們在青年學生中的品牌形象。

但是到了現在的新能源時代,這些外企CEO除了演講,更重要的是想要和中國企業和高校尋求合作。蘆勇說,在新能源賽道上,外企高管的身段明顯放下來了。他表示不論是上汽,還是比亞迪,亦或者其他中國汽車企業,都應該發揮好各自優勢,利用現在的機會將中國汽車工業真正做起來。

第三個案例是,現在外國大公司的頂級汽車設計師流行跳槽到中國汽車公司。此前,外國設計師來中國,無外乎兩個原因,一是臨近或者已經退休,想來中國撈金;二是在外國公司過得不順,不得已才來中國。

但是現在,得益於新能源汽車的全球競爭力,全球頂級汽車設計師主動投身中國公司,正在成為趨勢。4月25日,上汽集團宣布全球著名汽車設計師、布加迪威龍超級跑車締造者、前奧迪外型首席設計師,曾先後擔任過斯柯達、寶馬、勞斯萊斯、大眾等頂級汽車品牌設計總監的約瑟夫·卡班(Jozef Kaban),正式加盟上汽集團,出任上汽集團全球設計副總裁。

談及約瑟夫的加盟經過,蘆勇透露,和他在法蘭克福只談了一個小時,他就決定加盟上汽。原因是他看見了上汽集團在全球市場的競爭力,想要升級上汽的設計水平,進一步推動上汽在全球的競爭力。此外,理想、極氪、比亞迪、阿維塔等眾多自主品牌的設計總監,均由外國人擔綱。

從外企人員看待中國汽車的態度轉變,和外企高管來華的身段放低,以及全球知名汽車設計師爭相投身中國公司的趨勢來看,中國的新能源汽車技術已經得到了全球市場的認可,中國市場正在成為高端汽車人才爭相來投的熱土。

不是炫技

那麼,針對目前中國新能源汽車在全球展現出的發展態勢,行業專家們都怎麼看?

中國首席經濟學家論壇理事長連平表示,搭載動力電池和智能網聯繫統的新能源汽車,代表著汽車行業更為先進的生產力,是我國現在強調的新質生產力的重要內容。

連平表示,新能源汽車引領了三個方面的生產技術的變革:電動化、智能化和低碳化。目前中國新能源汽車的產銷量已經在全球占到60%以上的比重 ,毫無疑問引領了全球新能源車的發展趨勢。

連平進一步表示,最近的美歐日專家對中國汽車崛起進行了深刻思考,從中可以看出中國新能源汽車對全球市場的巨大衝擊,讓外國人不得不思考到底該怎麼應對。

天津大學教授姚春德則表示,中國汽車想要實現彎道超車,必須要用兩條腿走路——一是繼續做強純電,二是大力開發可油可電的插電混動產品。

為何要大力發展插電混動市場,姚春德給出了三點原因。

第一是從用戶實際用車的痛點來看,插電混動車可解決用戶的續航焦慮和補能焦慮;第二是插電混動車可以實現發動機和電動機之間的優勢互補,彌補了純靠發動機驅動帶來的高油耗和高噪音劣勢,同時電動機的加入帶來了動力性能的顯著提升;第三是站在整個汽車產業轉型升級的高度來看,插混技術是當前汽車技術發展不可或缺的技術抓手。考慮到自主品牌憑藉插電混動產品殺入合資燃油車的核心價格帶,讓中國品牌的份額首次超過國際品牌。

「中國車企在插混技術上的突破並不是為了炫技,而是集合了傳統燃油車和電動汽車的優點,帶給用戶實實在在的出行最優解。插混是大勢所趨,也是中國汽車引領世界汽車發展的一個必由之路。」姚春德表示。

而從消費市場來看,姚春德認為,中國幅員遼闊,人口眾多,人們對插電混動車的購買力極強。在車企和政策以及用戶需求的多重驅動下,中國車企目前在插電混動領域形成了發動機、變速箱和三電的完備技術和完整產業鏈。市場的高增長也說明,插電混動技術不是一個過渡性的技術,而是一個驅動傳統汽車實現電動化轉型、全面提升用戶出行體驗的關鍵技術。

在姚春德看來,插電混動技術,也是中國汽車邁向汽車強國不可或缺的技術支撐。他的理由是,自主品牌憑藉插電混動產品,打破了日系品牌弱混車(HEV產品)的壟斷局面,也實現了對合資品牌和外資品牌的份額超越,更是藉助插混技術實現反向技術輸出。「這放在10年前,是不可想像的。現在我們完全可以有底氣對全國市場說,最強的混動技術一定是在中國。」

反向技術輸出

上汽反向技術輸出的領域除了純電平台外,還包括自研的插電混動汽車。蘆勇分析表示,對歐洲傳統車企來說,從技術路線以及他們自身的產業優勢來講,傳統技術做得越強反而越難以割捨。因此他們沒有更多地走混動路線。這也是為什麼上汽能實現反向輸出的原因。一是他們沒有這個技術,二是上汽在包括熱效率方面的技術都排在行業前列,要選也要選先進一點的。

德國人選擇上汽的另一個重要原因是,上汽也計劃在海外市場布局混動產品。據悉,歐洲市場對汽車的碳排放要求嚴格,車輛的碳排放標準必須達到100g/km以下。該標準也是自主品牌向外輸出混動產品的攔路虎。

但上汽集團目前已經突破了這一道技術難關。據上汽集團創新研究開發總院副院長、副總工程師仇傑介紹,經過實測,目前上汽混動技術的碳排放已經低至98.12g/km,達到了目標值100g/km以下。據悉,上汽計劃向歐洲市場推出的MG3混動產品已經在歐洲完成了公告。

「在海外,我們的競爭處在一個怎樣的水平?從梯隊角度來講,目前和日本以及韓國比較接近。」仇傑談及上汽混動產品在海外市場的競爭力時,如此表示。

據悉,近十年以來,上汽每年向研發領域投入超過200億元,累計獲得有效發明專利26, 000餘件,這使得上汽在智能電動新賽道儲備了足夠多的自主智慧財產權,為進軍全球市場打造技術基礎。

目前,上汽集團的研發總院共計有7000餘名研發工程師,多數是國內985大學人才、留學歸來人員和外籍專家。研發人員平均年齡34歲。

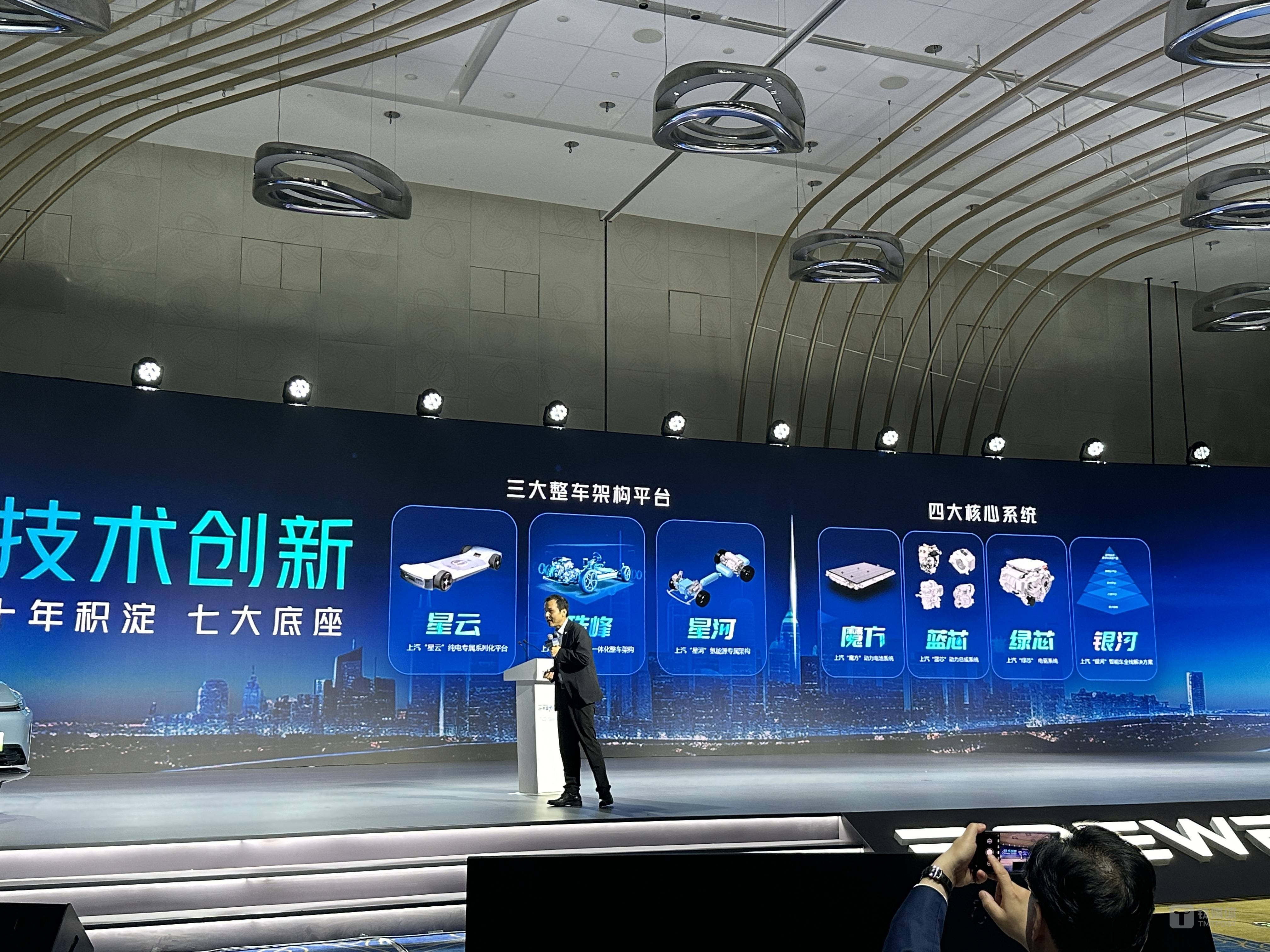

這些研發人員近年來在技術領域為上汽打造了7大技術底座,包括「上汽星雲」專屬純電平台、「上汽珠峰」油電平台和「上汽星河」氫能平台等三大整車平台,還有4大關鍵系統技術,包括「藍芯」動力總成系統、「魔方」電池系統、「綠芯」電驅系統,以及「星河」全棧智能車解決系統。

2023年,上汽集團銷售整車502萬輛,連續18年位居國內第一。其中新能源汽車銷量112.3萬輛,海外銷量120.2萬輛,連續第8年登頂中國車企出口榜單。其中2023年歐洲市場的銷量超過33萬輛。「每出口歐洲的10輛中國車,就有7輛是上汽乘用車。」蘆勇表示。