製造1克需要3萬年,是人類飛出太陽系的希望,什麼物質這麼厲害?

宇宙很大,人類活動的範圍卻極小,以人類目前的科技,即使要去「近在咫尺」的月球都不太容易,就更不用說飛出太陽系了,之所以會這樣,有一個重要的原因就是,人類使用的能源很是「原始」,無法給宇宙飛船提供足夠強大的動力。

所以如果人類想要擴大在宇宙中的活動範圍,就需要更加強大的能源,比如說我們經常聽到的可控核聚變。不過就已知的情況來看,可控核聚變並不是最強大的能源。

簡單來講,核聚變釋放出能量,來自於其反應過程中出現的質量虧損,而核聚變的質能轉換率其實並不高,例如釋放能量相對較高的氘氚核聚變,其質能轉換率只有0.7%左右。

很明顯,如果能實現100%的質能轉化,就可以認為是最強大的能源,實際上,科學家早已發現,有一種物質能夠實現100%的質能轉化,這種物質也因此被認為是人類未來飛出太陽系的希望,什麼物質這麼厲害呢?答案就是:反物質。

我們常見的物質可以稱為普通物質,它們其實都是由大量的微觀粒子構成,例如質子、中子、電子,這些粒子可稱為普通粒子,而反物質則是由反粒子組成的物質形式。

每一種反粒子都對應一個普通粒子,例如反質子對應質子、反中子對應中子、正電子對應電子,它們的質量、平均壽命、自旋以及磁矩大小都與普通粒子相同,但是所有的內部相加性量子數(如電荷、重子數、輕子數、奇異數等)都與普通粒子大小相同、符號相反,所以當反物質與普通物質發生接觸時,就會發生「湮滅」,在此過程中,所有參與「湮滅」的質量都會轉化為能量。

需要知道的是,反物質其實是真實存在的,例如一些天然放射性元素髮生β+衰變時,就會釋放出正電子,而在上個世紀,人類就已經製造出了反物質。那麼問題就來了,既然如此,為什麼人類不利用反物質來作為能源呢?我們接著看。

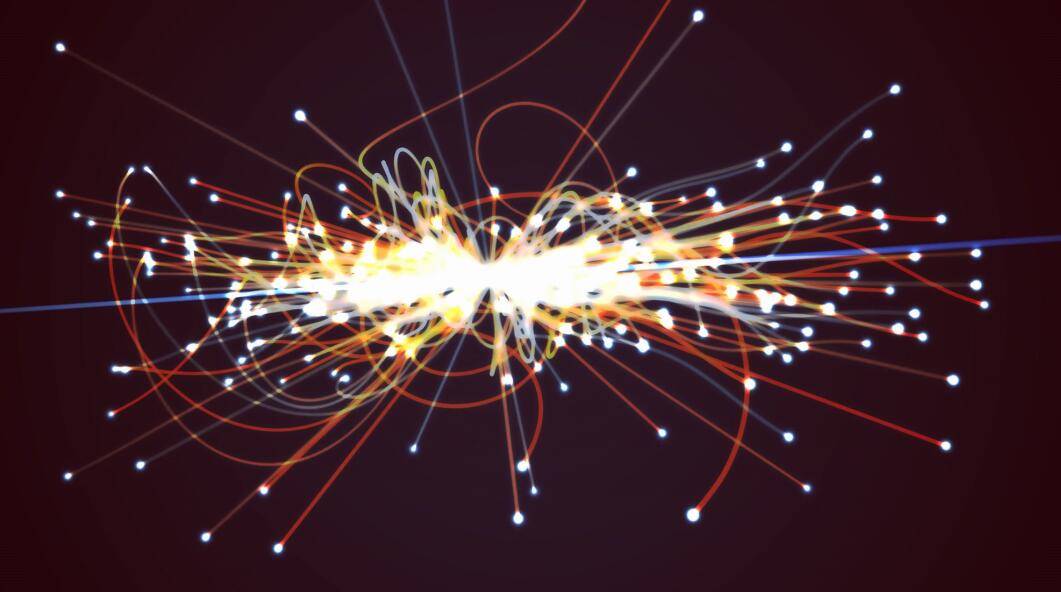

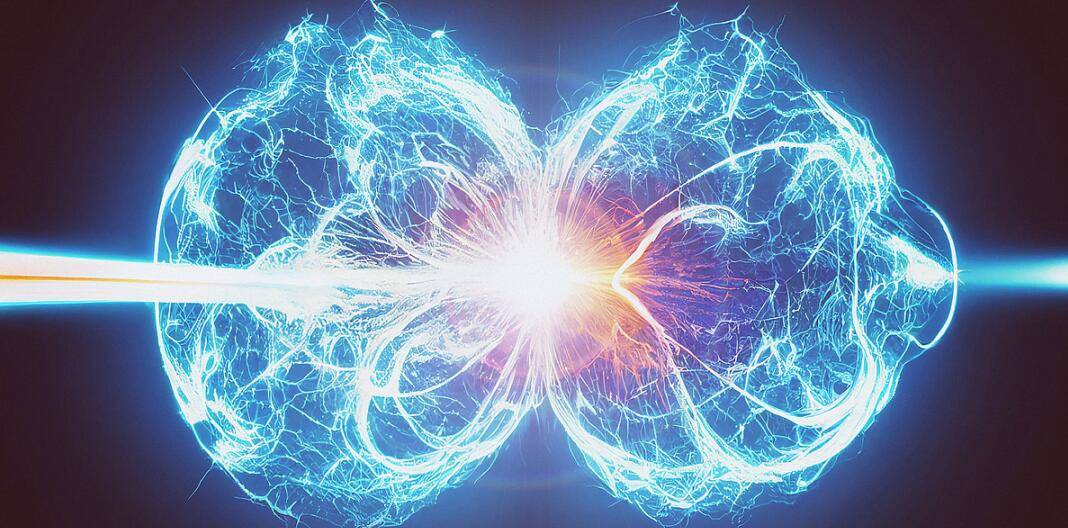

目前製造的反物質主要來自於粒子對撞機,其原理可以簡單地概括為,先將微觀粒子(如質子、電子)加速至接近光速,然後讓它們相互碰撞,當碰撞發生時,能量會一個極小的空間內集中釋放,創造出極高的溫度和壓力,在這種高能環境中,一部分能量可以轉化為質量(E = mc^2),產生等量的普通粒子和反粒子,在此之後,人們會利用磁場和電場將反粒子從其他次級粒子中分離出來,進而得到反物質。

實際上,這樣的方法效率非常低,有多低呢?這樣說吧,在過去的日子裡,人類通過粒子對撞機製造出的反物質,其總質量只有10多納克(1納克 = 0.000000001克)。

儘管人類目前製造反物質的主要目的是用來研究,而不是批量生產,但根據科學家的估算,以目前的科技水平來看,即使人類「開足馬力」來批量生產反物質,製造1克也需要3萬年的時間。

由此可見,人類現在之所以沒有利用反物質來作為能源,原因其實有點尷尬,那就是人類製造反物質的效率太低。不過我們還是可以樂觀地認為,這樣的情況應該只是暫時的,因為從理論上來講,人類還有其他的渠道來大規模地獲取反物質。

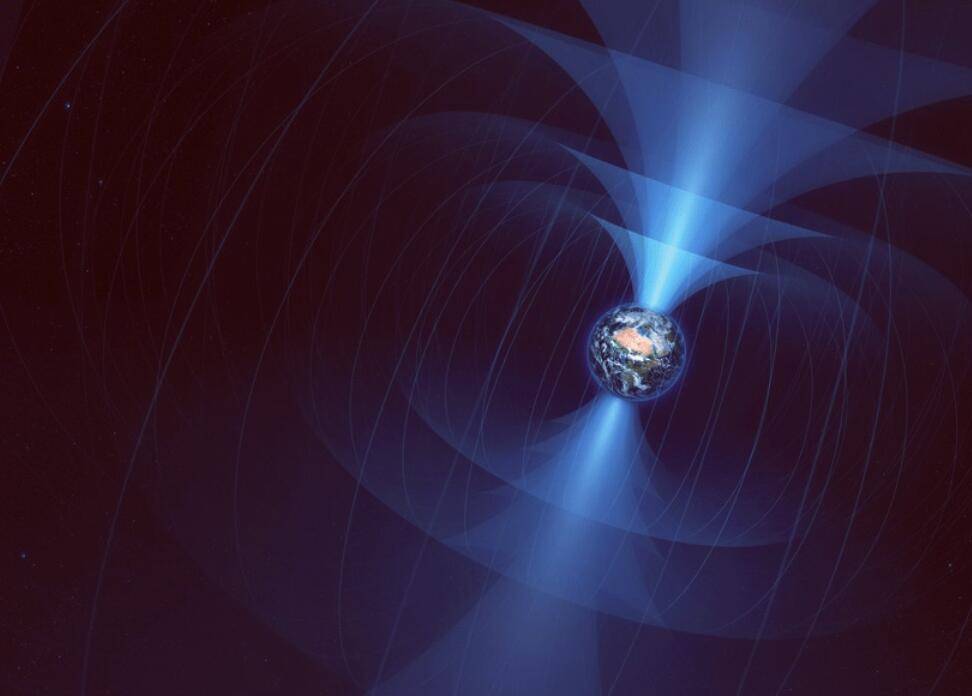

比如說,在行星磁場中就可能存在不少的反粒子,它們中的一部分是來自於宇宙射線本身,另一部分則是宇宙射線與行星的高層大氣相互作用所產生的,而由於這些反粒子大多是帶有電荷的反質子和正電子,因此它們會受到行星磁場的約束。所以在科技足夠發達的情況下,人類就可以在地球、甚至是木星和土星的磁場中收集反粒子,進而大規模地獲取到反物質。

又比如說,根據量子色動力學(QCD),宇宙早期高溫高密度條件下,夸克和膠子處於一種稱為「夸克-膠子等離子體」的狀態,而當宇宙冷卻到一定溫度時,這些夸克和膠子會結合形成質子和中子,在此過程中,夸克還可以形成一種超導狀態,稱為「色-味鎖定相」,在這種狀態下,三種不同味道的夸克(上夸克、下夸克和奇夸克)以一種大致對稱的方式結合在一起,形成一種被稱為「緻密復合體」的物質結構。

從理論上講,用高能粒子束直接轟擊「緻密復合體」就可以產生大量反粒子,並且轉化效率很高(大約1千克的「緻密復合體」就可以產生100克的反粒子),在此基礎上,再加上「緻密復合體」非常緻密,不像環形加速器那樣需要多次繞圈並承受同步輻射損失,因此利用「緻密復合體」來製造反物質,其效率將會比目前人類所使用的粒子加速器方法高出好幾個數量級。

重要的是,根據理論模型的推演,早期宇宙形成的「緻密復合體」,現在仍然廣泛存在,只不過由於它們太過緻密,大多都沉積在宏觀天體的核心區域,所以假如這種物質結構真的存在,並且人類未來有能力獲取到它們,就可以大規模地製造出反物質。

總而言之,儘管人類目前暫時還無法利用反物質來作為能源,但從長遠來看,反物質仍然可以認為是人類飛出太陽系的希望,相信隨著科技的不斷進步,終有一天,人類會真正地進入星辰大海之中。